Oscar für «Moonlight»

Von Rolf Breiner

Sechs Oscars 2017 gingen wie erwartet an den Musical-Film «La La Land», unter anderen wurde Emma Stone als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Eine Überraschung waren drei Oscars für «Moonlight» für den besten Film, den besten Nebendarsteller Mahershala Ali und das beste Drehbuch von Barry Jenkins nach einer Geschichte von Tarell Alvin McCraney.

Keinen Oscar gab es für die Schweizer Beiträge. Doch der Animationsfilm «Ma vie de Courgette» von Claude Barras wurde an der 42. «Cérémonie des Cäsars» in Paris für den besten Animationsfilm und für die beste Buchadaption ausgezeichnet, an der Regisseur Claude Barras, Pauline Gygax und Max Karli von Rita Produktion sowie der Produzent Michel Merkt teilnahmen und den wichtigsten französischen Filmpreis für den besten Animationsfilm entgegennahmen.

Hier sind die Oscars 2017:

| Bester Film | «Moonlight» |

| Beste Regie | Damien Chazelle, «La La Land» |

| Bester Hauptdarsteller | Casey Affleck, «Manchester by the Sea» |

| Beste Hauptdarstellerin | Emma Stone, «La La Land» |

| Bester Nebendarsteller | Mahershala Ali, «Moonlight» |

| Beste Nebendarstellerin | Viola Davis, «Fences» |

| Bestes Originaldrehbuch | Kenneth Lonergan, «Manchester by the Sea» |

| Bestes adaptiertes Drehbuch | Barry Jenkins für «Moonlight» nach einer Geschichte von Tarell Alvin McCraney |

| Beste Kamera | Linus Sandgren, «La La Land» |

| Bestes Szenenbild | David Wasco und Sandy Reynolds-Wasco, «La La Land» |

| Bestes Kostümdesign | Colleen Atwood, «Fantastic Beasts and Where to Find Them» |

| Beste Filmmusik | Justin Hurwitz, «La La Land» |

| Bester Filmsong | Justin Hurwitz, Benj Pasek und Justin Paul, «City of Stars» aus «La La Land» |

| Bestes Make-up/Frisuren | Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini und Christopher Nelson, «Suicide Squad» |

| Bester Schnitt | John Gilbert, «Hacksaw Ridge» |

| Bester Ton | Kevin O’Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie und Peter Grace, «Hacksaw Ridge» |

| Bester Tonschnitt | Sylvain Bellemare, «Arrival» |

| Beste visuelle Effekte | Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones und Dan Lemmon, «The Jungle Book» |

| Bester Animationsfilm | «Zootopia» von Byron Howard, Rich Moore und Clark Spencer |

| Bester fremdsprachiger Film | «The Salesman» von Asghar Farhadi, Iran |

| Bester animierter Kurzfilm | «Piper» von Alan Barillaro und Marc Sondheimer |

| Bester Kurzfilm | «Sing» von Kristof Deák und Anna Udvardy |

| Bester Dokumentarfilm | «O.J.: Made in America» von Ezra Edelman und Caroline Waterlow |

| Bester Dokumentar-Kurzfilm | «The White Helmets» von Orlando von Einsiedel und Joanna Natasegara |

Das hat’s noch nicht gegeben: Die Schweiz nimmt gleich mit drei Filmen am Oscar-Rennen 2017 teil. Nominiert wurden der Animationsfilm «Ma vie de Courgette – Mein Leben als Zucchini», der Kurzspielfilm «La femme et le TGV» mit Jane Birkin und der Dokumentarfilm «I Am Not Your Negro», eine Schweizer Koproduktion. Die Oscars werden am 26. Februar in Los Angeles verliehen.

Besser geht’s nicht! Doch das Schweizer Fernsehen hielt es am Tag der Bekanntgabe, am 24. Januar, nicht für nötig, darauf einzugehen – weder in der Hauptausgabe der Tagessschau noch im Magazin «10 vor 10». Auch wenn es «nur» um die Nominationen geht, hat dieser Medienakt eine grosse Bedeutung – weltweit! Wer hätte das gedacht, als sich der Knirps Zucchini in der Deutschschweiz am Fantoche-Festival in Baden vorgestellt, dass es der Animationsfilm «Ma vie de Courgette – Mein Leben als Zucchini» vom Walliser Claude Barras bis ins Oscar-Finale schaffte! Der Waisenjunge namens Zucchini rührte nicht nur das Herz des gutmütigen Polizisten Raymond, sondern auch des Publikums. Allein in der Romandie lockte er über 100 000 Zuschauer in die Kinos. Nun wurde er für einen Oscar (Bester Animationsfim) und für den Schweizer Filmpreis Quartz nominiert (Kinostart in der Deutschschweiz am 16.Februar).

Die Episode um eine einsame Frau (Pop-Ikone Janes Birkin), die jahrelang einem TGV-Lokführer zuwinkt, wurde als bester Kurzfilm für die Oscar-Weihen vorgemerkt: «La femme et le TGV» von Timo von Gunten. Dritter im Bunde der Schweizer Oscar-Anwärter ist der Dokumentarfilm «I Am Not Your Negro» des Haitianers Raoul Peck, eine Koproduktion von Close Up (Joelle Bertossa). Schweizer mischen aber auch in anderen Filmen mit, besonders der Genfer Michel Merkt, Koproduzent von «Zucchini» und «Toni Erdmann» von Maren Ade. Die schräge, schrille deutsche Komödie wurde für den Besten fremdsprachigen Film nominiert. Im Vorfeld dazu (Bester Fremdsprachiger Film) war «Zucchini» im Gespräch (Shortlist), schied dann aber aus.

In dieser Kategorie finden sich auch die Filme «Land of Mine», ein dänisches Filmdrama von Martin Zandvliet über Minenräumung 1945, «The Salesman», eine Parabel über die heutige iranische Gesellschaft von Asghar Farhadi (bereits in den Kinos), «A Man Called Ove», ein schwedisches Drama von Fredrik Backman über einen potenziellen Selbstmörder, der die Kurve kriegt, und schliesslich «Tanna», ein Spielfilm aus der Südsee, inszeniert von den Australiern Martin Butler und Bentley Dean. Tanna heisst eine Insel, auf der sich eine andere Romeo- und Julia-Geschichte abspielt (aktuell in den Kinos).

Das Hauptmerk des Oscar-Showdown im Dolby Theater zu Hollywood gilt freilich den besten Filmen, Machern und Schauspielern. Rekord: Die poppige Schnulze «LaLaLand» von Damien Chazelle wurde gleich vierzehnmal nominiert. Ein typisches Hollywood-Produkt – glamourös, emotional, inbrünstig, magisch überdreht und kitschig – dürfte zum grossen Abräumer werden. Im schmalzigen Musical, von der Kritik überwiegend überbewertet – setzen sich Emma Stone und Ryan Gosling elegant romantisch in Szene. Sie sind denn auch die Favoriten in der Schauspielerkategorie. Nun vielleicht gibt es eine Überraschung und Natalie Portman wird für ihren phänomenalen Auftritt als «Jackie» belohnt. Isabelle Huppert («Elle»), Ruth Negga («Loving») und Meryl Streep («Florence Foster Jenkins») werden es da schon schwerer haben. Vielleicht hat Casey Affleck («Manchester By the Sea») eine Chance als bester Hauptdarsteller. Andrew Garfield («Hacksaw Ridge»), Viggo Mortensen («Captain Fantastic») und Denzel Washington («Fences») dürften da nur Mitläufer sein. In Sachen Beste Nebendarsteller räume ich Jeff Bridges («Hell Or High Water») und Dev Patel («Lion», demnächst im Kino) sehr gute Chancen ein, ebenso Octavia Spencer («Hidden Figures») und Michelle Williams («Manchester By the Sea») als Beste Nebendarstellerinnen.

Wie gesagt, an «LaLaLand» führt aus Hollywood-Sicht kein Weg vorbei. Verdient hätten es aber auch das beeindruckende SF-Drama «Arrival», der knorrige, lakonische Modernwestern «Hell Or High Water», das Heldenkriegsepos «Hacksaw Ridge» oder das Drama «Fences» über einen Afroamerikaner in den Fünfzigerjahren nach dem Bühnenstück von August Wilson. Regie führte Denzel Washington, der auch die Hauptrolle übernahm. Dazu kommen die Kinofilme «Manchester By the Sea», «Moonlight», «Hidden Figures» und «Lion». Fast alle Filme tauchen auch bei der Besten Regie auf, nämlich Damien Chazelle für «LaLaLand», Kenneth Lonergen für «Manchester by the Sea», Denis Villeneuve für «Arrival», Mel Gibson für «Hacksaw Ridge» und Barry Jenkins für «Moonlight».

Nun, im Land der Hollywood-Träume werden «LaLaLand»-Phantasien wahr und vielleicht findet das verwaiste Kerlchen Zucchini einen neuen Gefährten namens Oscar. Man wird sehen am 26. Februar 2017.

Frauenpower in Solothurn

Von Rolf Breiner

Die 52. Solothurner Filmtage lockten wie schon im vergangenen Jahr über 65 000 Filmfans in die Kinos. Der Schweizer Film lebt – und wie! Einerseits fiel etwas Oscar-Glanz auf die Werkschau, andererseits war die weibliche Präsenz auffallend stark. So wurde denn auch der Spielfilm «Die göttliche Ordnung» über den Kampf ums Frauenstimmrecht 1971 mit dem Hauptpreis Prix de Soleure ausgezeichnet.

Deutliche feminine Zeichen setzt bereits die Eröffnungsveranstaltung am 19. Januar. Bundesrätin Simonetta Sommaruga lobte das Engagement der Frauen in Solothurn, die Arbeit der langjährigen Präsidentin der Filmtage-Stiftung, Christine Beerli, die nun zurückgetreten ist, der Direktorin Seraina Rohrer und der Regisseurin Petra Volpe, welche die Filmtage mit ihrem beherzten Spielfilm «Die göttliche Ordnung» eröffnete. «Heute Abend haben die Frauen die Hosen an», sprach die Bundesrätin an der Eröffnung. «Frauenpower kann manchmal ungeahnte Ausmasse annehmen.» Und sie erinnerte daran, dass es Frauen waren, welche die göttliche (männliche) Ordnung infrage stellten – vor 46 Jahren. «Die Zeit liegt ja nicht so weit zurück. Ich erinnere mich gut daran. Meine Mutter durfte nicht stimmen und natürlich auch nicht gewählt werden. Sie durfte kein Haus kaufen, nicht einmal einen Kühlschrank. Und dann, im Juli 1969, macht ein Mann den berühmten ersten Schritt – auf den Mond. Aber die Schweizer Frau, sie durfte immer noch nicht ins Wahllokal.»

Ein Blick zurück ins Jahr 1971: Die junge Hausfrau und Mutter Nora begehrt auf und wird aktiv im Abstimmungskampf ums Schweizer Frauenwahlrecht. Sie findet Verbündete in ihrem Appenzeller Heimatdorf, nicht aber die Zustimmung ihres Mannes. «Die göttliche Ordnung, sprich männliche Hierarchie durfte nicht angetastet werden. Petra Volpe hat diesen Konfliktstoff in ihre stimmige, amüsant-denkwürdige Komödie verpackt und wurde in Solothurn mit dem Prix de Soleure belohnt, dotiert mit 60 000 Franken. Ihr Film startet in Schweizer Kinos am 9. März einen Tag nach dem Internationalen Frauentag.

Und da wir just bei Preisen sind. Den Publikumspreis (20 000 Franken) holt sich der Dokumentarfilm «Docteur Jack» von Benoit Lange und Pierre-Antoie Hiroz. Im Zentrum steht hier der 84jährige britische Arzt Jack Preger, der sich seit 1979 bemüht, in den Strassen Kalkuttas Leben zu retten. Kinostart ist im Mai vorgesehen. Die Fernsehpreise (je 10 000 Franken) erhielten die Walliserin Noémi Schmidt (Beste Hauptrolle in «La lumière de l‘espoir»), Liliane Amuat (Beste Nebendarstellerin in «Lotto»), Pasquale Aleardi (Jurypreis für seine Rolle in «Gotthard») und Mike Müller (Rolle in der Serie «Der Bestatter»). Mit dem Prix d’honneur (10 000 Franken) wurde die Tessiner Produzentin Tiziana Soudani geehrt.

In der Sektion Prix du Public stachen folgende Filme hervor: «Der Frosch» von Jann Preuss erzählt von einem eher unsympathischen Schriftsteller, der versucht, seine Schreibblockade mit Hilfe einer Studentin zu lösen. Nett, doch diese Lebenskrise lässt sich so nicht bewältigen (Kinostart: 23. März). Alice Schmid setzt ihre Arbeit mit Kindern im Entlebuch fort. Sie begleitet «Das Mädchen vom Änziloch», beschreibt ihre Träume, Hoffnungen und ihren Alltag. Ein gutgemeinter, liebenswürdiger Heimatfilm. Fréderic Ganseth porträtiert «Yvette Z’Graggen – Une femme au volant de sa vie» und schildert ausgiebig ein Stück Frauen-Emanzipationsgeschichte. Das Leben der gutbürgerlichen Familie Gähwiler gerät aus dem Lot, als sich ein illegaler afrikanischer Flüchtling einnistet: «Usgrächnet Gähwiler» von Martin Guggisberg ist der komödiantische Versuch, der aktuellen Flüchtlingsproblematik mit einer biederen Geschichte beizukommen. Es fehlt dem braven Spielfilm freilich an Pfiff und Biss. Ein hervorragendes Roadmovie inszenierte Fulvio Bernasconi in Kanada. «Miséricorde» (Erbarmen) handelt von einem Schweizer Ex-Polizisten, der in einem indianischen Reservat einem Lastwagen nachjagt, der einen jungen Indianer überfahren und getötet hat. Packend bis zum Showdown.

Schliesslich «unerhört jenisch» – Martina Rieder und Karoline Arn spüren den Wurzeln und Interpreten der jenischen Musik nach und bringen Erstaunliches zutage. Hat die Schweizer Volks- und Ländlermusik ihren Ursprung bei jenischen Musikern, den Zigeunern? Eine spannende innovative Spurensuche, mit Stephan Eicher als Gallionsfigur, den Mosers, Wasers, Bündner Spitzbueba und vielen anderen.

Geschichte und Geschichten – einige Filme spiegeln anhand von Porträts Schweizer Zeitgeschichte wieder. Etwa über den streitbaren Geist «Jean Ziegler, l’optimisme de la volonté», über den Politiker Jean-Pascal Delamuraz oder den unerschrockenen ungarischen Fotografen Klaus Rósza («Staatenlos – Klaus Rósza, Fotograf»), den die Zürcher Justiz und Polizei seit Jahrzehnten verfolgt. Selbst Ex-Stadtpräsident Josef Estermann (SP) mischte gegen den linken engagierten Beobachter zahlreicher polizeilicher Übergriffe mit, ist dann aber zu feige, den Filmern gegenüber Stellung zu beziehen.

Die 52. Solothurner Filmtage haben einmal mehr ihren hohen Stellenwert als Kulturforum und Schaufenster des Schweizer Filmschaffens bewiesen. Es steht im Zentrum. Oder wie es Bundesrätin Sommaruga definierte: «Wir reden in diesen Zeiten viel von Globalisierung und von Identität. Das Schweizer Filmschaffen ist Teil unserer Identität. Und der Schweizer Film schafft Identität.» Seraina Rohrer und ihr Team haben wieder ein übervolles Füllhorn Schweizer Arbeiten ausgeschüttet. Auch wenn nicht alles rund lief im Bereich von Ticketing und Reservierungen, das neue elektronische System werden sie auch noch in den Griff bekommen, spätestens bei den 53. Filmtagen (25. Januar bis 1. Februar 2018).

Im Rahmen der Solothurner Filmtage informiert die Organisation Migros-Kulturprozent jeweils über Aktivitäten und Projekte. Dabei wurde nochmals auf die bestehenden Fördergefässe hingewiesen: die Postproduktionsförderung, Förderung von Filmfestivals, Ideenförderung für Spielfilme und auf den Dokfilm-Wettbewerb. Als neues Fördergefäss kündigte Hedy Graber, Leiterin der Direktion Kultur und Soziales beim Migros Genossenschaftsbund, «Neue Perspektiven» an. Neu werden also Filmprojekte gefördert, «die von der Herstellung über die Auswertung bis hin zur Vermittlung neue Perspektiven einnehmen und Impulse geben». Insgesamt unterstützt das Migros-Kulturprozent das Filmschaffen mit 2 Millionen Franken jährlich. Den 7. Dokfilm-Wettbewerb gewann Mirjam von Arx. Ihr Projekt zum Thema «Utopie» wird mit 400 000 Franken plus 80 000 Franken (SRG SSR) gefördert und wird sich mit der Angst befassen. Der 8. Dokfim-Wettbewerb wurde lanciert. Es geht um das Thema «Orientierung». Die letzte Ausschreibung, so wurde verkündigt, soll im Jahr 2019 stattfinden. Nach zehn Jahren wird dieser Wettbewerb beendet, der sich zum Ziel gesetzt hatte, Impulse für den Schweizer Dokumentarfilm zu lancieren und zu stärken.

Irgendwie gehört er zu den Solothurner Filmtagen wie das Landhaus, die Aare und das «Kreuz», der Maler, Fotograf, Filmer und Autor Clemens Klopfenstein. Er war von den Anfängen dabei. Diesmal weibelte er in Solothurn nicht für einen Film, sondern für sein Buch «Als ich meine Filme stahl – Jetzt: Das ganze Geständnis» (Die Lunte im Spiegelberg Verlag). Ausgangspunkt seiner Aufzeichnungen war das Solothurner Jubiläumsjahr 2015. Und so beginnt das erste Kapitel mit einem Brief an die Direktorin Seraina. Er, der seit Jahren im Apenin (Umbrien) daheim ist, erinnert sich an die alten Filme und Filmer, an die Zeit ohne Filmförderung und eben die grosse Freiheit als Filmer. Aber das ist nur der Anfang einer Reihe kecker, bissiger, auch böser Exkurse und Episoden, etwa über Heimat und Schweizsein. Es versammelt autobiografische Bekenntnisse und Geständnisse, Briefe, Reminiszenzen. Eine bunte vergnügliche Mischung von Texten – spitzbübisch, verschmitzt, hintersinnig – ganz Klopfenstein. Nicht ohne Stolz weist der rührige Aktivist auch darauf hin, dass sein Büchlein für den Michael-Althen-Preis der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung 2016 nominiert wurde, als eines von zehn. Er gewann ihn zwar nicht, aber Respekt…

«52. Solothurner Filmtage 2017»

Von Rolf Breiner

Längst sprengt die Leistungsschau Schweizer Filmschaffender einheimische Grenzen. Direktorin Seraina Rohrer und ihr Team laden zu einer Entdeckungsreise weit über Aare und Limmat hinaus. Allein im Panorama Schweiz werden 179 Filme aufgeführt – vom 19. bis 26. Januar 2017.

Genau hinsehen – genau hinhören

Aus dem einst verräucherten Treffen rebellischer Filmkünstler, Filmschaffender und Cineasten ist ein Event geworden, mit Premieren, Preisen, Treffs, Ausstellungen und jeder Menge Termine gespickt. Die 52. Solothurner Filmtage (19. bis 26. Januar 2017) bieten Heimspiel und Schaufenster einheimischen Filmschaffens – mit Fenstern für «fremde» Werke und Gäste. 179 Filme wurden für die Panorama-Veranstaltungen ausgewählt (2015: 187 Filme), darunter 138 Langfilme, davon 25 Weltpremieren und 12 Schweizer Premieren.

Ein Blick auf die drei Panorama-Sektionen. Hier finden sich kinobekannte und neue Arbeiten wie die Spielfilme «Die Welt der Wunderlichs» (Dani Levy), «Finsteres Glück» (Stefan Haupt), «Late Shift – Your Decisons Are You») oder «Moka» (Fréderic Mermoud), «Stille Reserven» (Valentin Hitz) und mehr. Bei den Dokumentarfilmen stehen Film wie «1917 – Der wahre Oktober» (Kathrin Rothe), «Alptraum» (Manuel Lobmaier), «Delamuraz» (Daniel Wyss), «Europe, She Loves» (Jan Gassmann), «Jean Ziegler, l’optimisme de la volonté» (Nicolas Wadimoff), «Isola die sogni» (Christoph Kühn), «Staatenlos – Klaus Rósza, Fotograf» (Erich Schmid), «Wild Plants» (Nicolas Humbert) und andere zur Auswahl. Abgerundet wird das Panorama mit Kurz- und Trickfilmen, TV- und Webserien.

Im Wettbewerb Prix de Soleur, dotiert mit 60 000 Franken, wurden zehn Filme nominiert: In Jacqueline Zünds Roadmovie «Almost There» reisen drei ältere Männer zu sich selbst – in den USA, in Benidorm oder Tokio. Petra Volpe («Traumland») taucht in die Vergangenheit «Die göttliche Ordnung»: Um 1971 engagiert sich eine Frau in der Ostschweiz fürs Frauenstimmrecht. Tempi passati. Heidi Specogna dokumentiert in «Cahier africain» Frauenschicksale in der Zentralafrikanischen Republik. Léa Pool kümmert sich in «Double peine» um Kinder, deren Mütter im Gefängnis sitzen. Elene Naveriani schildert eine Liebesgeschichte zwischen Aussenseitern: «I am Truly a Drop of Sun on Earth». Elise Shubs berichtet in «Impasse» über Frauen, die aus wirtschaftlicher Not ihren Körper verkaufen. Christophe M. Saber dokumentiert die Begegnung mit seinen Eltern in Ägypten: «La vallée du sel». Ein Bauer in Kambodscha wird gewaltsam von seinem Feld vertrieben: «MIRR» von Medi Sahebi. Blick in einen Luzerner Mikrokosmos «Rue de Blamage»: Aldo Gugolz beobachtet Anwohner verschiedenster Herkunft. Lebensimpressionen. Sören Senn schliesslich begleitet einen Mann, der sich erschöpft: «Weg vom Fenster – Leben nach dem Burnout».

Um den Prix du Public, mit 20 000 Franken dotiert, wetteifern elf Filmer. Unter anderem Alice Schmid («Die Kinder vom Napf»), welche die zwölfjährige Laura begleitete: «Das Mädchen vom Änziloch». Gespannt darf man auf Micha Lewinskys Vater-Sohn-Clinch «Lotto» sein. Jann Preuss befasst sich mit einer Lebenskrise («Der Frosch»), Fulvio Bernasconi mit einem jungen Mann und einem kanadischen Indianerreservat («Miséricorde»), Stefana Knuchel mit ihrer Kindheit («Quand j’étais Cloclo») oder Martin Guggisberg mit einem Ehepaar, dessen Leben aus den Fugen gerät («Usgrächnet Gähwilers». Es gibt einiges zu entdecken.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen wie alljährlich Kurz- und Animationsfilm. Einer sticht besonders hervor, das feine Werk «Ma vie de Courgette», der Trickfilm von Claude Barras, am Fantoche-Festival aufgeführt, nun für die Globe- und Oscar-Nomination nominiert. Die Retrospektiv-Reihe «Rencontre» ist heuer dem Toningenieur und Sound-Designer François Musy gewidmet. Er wirkte beispielsweise bei den Filmen «Passion» (1981), «Derborence» (1985), «L‘ours» (1988), «Requiem» (1998) oder «Le Bois dont les rêves sont faits» (2015) mit.

Natürlich kommen die Filmtage auch nicht am Gotthard vorbei. Der Fernsehzweiteiler von Urs Egger «Gotthard» wird ebenso aufgeführt wie der Dokumentarfilm «San Gottardo» (1977) von Villi Hermann. Eine spezielle Podiumsveranstaltung am 22. Januar widmet sich der «Problemzone Gotthard» mit historischen Wochenschau- und TV-Beiträgen sowie einem Podiumsgespräch. Ergänzt wird der Themenkreis durch mit einem virtuellen Flug übers Gotthardmassiv («Gotthard 360»), mit einem VR Game («Watchout – Ma vie de Courgenette») und einer interaktive Serie («Sequenced»).

Filmtagedirektorin Seraina Rohrer, mittlerweile in der sechsten «Amtszeit», lud an der Presseorientierung nicht nur zur filmischen Reise – von der Schweiz in die weite Welt, sondern auch zur Auseinandersetzung mit dem Fremden. Just in diesen Zeiten wieder ein heisses Thema – politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich. Welcher Rat könnte diesbezüglich besser sein als «Genau hinschauen – genau hinhören»! Filme wollen, sollen entsprechend darstellen, fragen, hinterfragen, anregen, vielleicht auch aufregen, auf jeden Fall bewegen.

Einen speziellen Fokus richten die 52. Solothurner Filmtage auf den Aspekt «Cinéma mon amour – Kino in der Kunst». In Zusammenarbeit mit dem Aargauer Kunsthaus wird auf die enge Liaison Film und Kunst besonderes Augenmerk gelegt. Kunsthausdirektorin Madeleine Schuppli unterstreicht die doppelte Sicht auf das Thema. Im Kunsthaus wird die Ausstellung «Cinéma mon amour» eingerichtet (22. Januar bis 17. April), in der Werke von 26 international renommierten Kunstschaffenden präsentiert werden, etwa die Filminstallation «The Secret Agent» (2015) des Kanadiers Stan Douglas. Teresa Hubbard und Alexander Birchler zeigen «Movie Mountains», es geht um einen Hügel in Texas, wo angeblich einer der ersten Western gedreht wurde. Parallel zur Ausbildung werden Gespräche mit Künstlern wie Stan Douglas geführt und Filme aufgeführt. Die Filmtage selber zeigen Filme zu diesem Thema wie «Eva Hesse», Porträt einer wichtigen New Yorker Kunstmanagerin, «Josephson – Stein des Anstosses» über den Bildhauer Hans Josephsohn oder «Sign Space», die Dokumentation eines Ausstellungsaufbaus.

Stein des Anstosses in Solothurn ist seit Jahren der Ticketverkauf beziehungsweise der Zeitaufwand für Reservation und Kauf. Nun soll alles besser werden. Seraina Rohrer verspricht mit dem neuen Ticketsystem, dass der Vorverkauf sich jetzt reibungslos organisieren liesse. Studieren und dann reservieren, auch bei Tages- und Wochenkarten. Mal sehen.

www.solothurnerfilmtage.ch/ticketing

www.solothurnerfilmtage.ch/reservation (ab 18. Januar für Tages- und Wochenkartebesitzer)

Filmtipps

Hidden Figures

I.I. Unerkannte Heldinnen. Präsident Barack Obama verlieh 2015 der 97jährigen afroafrikanischen Mathematikerin Katherine Johnson die höchste zivile Ehrung der USA für ihre Verdienste in der amerikanischen Raumfahrt. Zur richtigen Zeit kommt jetzt ein Film in unsere Kinos, der die Rassentrennung der sechziger Jahre thematisiert, aktuell auch im heutigen Amerika. Erzählt wird die erstaunliche, bis heute unbekannte Geschichte dreier afroamerikanischer Nasa-Wissenschaftlerinnen, die der amerikanischen Raumfahrt im Wettlauf mit den Sowjets zum Sieg verhalfen. Eine wahre Geschichte, die das Leben schrieb. Der Film «Hidden Figures» basiert auf dem gleichnamigen Sachbuch von Margot Lee Shetterly. Katherine Johnson, *1918 (Taraji P. Henson) hat schon als kleines Mädchen eine ausgeprägte Begabung für Zahlen. Von ihrem Vater gefördert, kommt sie als Ausnahmeerscheinung auf die höhere Schule. Die verwitwete Mutter Johnson arbeitet zusammen mit Dorothy Vaughan (Octavia Spencer), Mary Jackson (Janelle Monaé) und afroamerikanischen Mathematikerinnen bei der Nasa. Die Sowjetunion hat gerade den ersten Menschen in die Erdumlaufbahn ins All befördert. Die Weltraumbehörde arbeitet auf Hochtouren und der Chef Al Harrison (Kevin Costner) steht unter Druck. Doch keine der Formeln der Ingenieure für die geplante Erdumrundung von John Glenn sind brauchbar. Auch der neu angeschaffte IBM-Computer vermag die Probleme nicht zu lösen. Harrison holt Katherine Johnson in sein Team, misstrauisch beäugt von den männlichen Konkurrenten. Zur Toilette muss die Wissenschaftlerin wegen der Rassentrennung jeweils einen Kilometer laufen, als ihr Chef das erfährt, entfernt er eigenhändig die Schilder für Weisse und Schwarze. Ein erster kleiner Fortschritt auf dem Weg in die Kollegialität. Doch auch die Ehemänner und Partner der Wissenschaftlerinnen sind nicht von deren Erfolg überzeugt. Chauvinismus auf beiden Seiten, Rassismus und Kalter Krieg, der Beginn des digitalen Zeitalters und die komplexe Mathematik führen zu ständigen Zerreissproben. John Glenn, im Jahr 2016 verstorben, hatte vor seiner Erdumrundung 1962 darauf bestanden, dass Katherine Johnson, «das Mädchen», die vom Computer berechnete Flugbahn nachrechnete. Sieben Jahren später berechnete sie auch die Flugbahn für die erste bemannte Mondmission. «Hidden Figures» ist ein wichtiger Film, den man nicht verpassen sollte.

****°°

Manchester by the sea

I.I. Leben und Sterben in einer Kleinstadt. Kenneth Lonergans Meisterwerk des stillen Leidens ist ein Anwärter auf den Oscar. In einer irisch-katholischen Kleinstadt spielt Lonergans Film über den Wert der Familie. Ort der Handlung ist das winterliche Massachussetts. Hausmeister Lee Chandler (Casey Affleck) schaufelt in Boston den Schnee von der Strasse, repariert die verstopften Toiletten in den trostlosen Mietskasernen und wehrt Avancen zudringlicher Mieterinnen ab. In der Bar sitzt er einsam am Tisch und beobachtet biertrinkende bärbeissige Männer, bei denen ihm schnell einmal die Faust im Wortgefecht ausrutscht. Die Nachricht vom Tod seines Bruders erreicht ihn unverhofft und er fährt zurück ins heimatliche Manchester-by-the-Sea, einer Arbeiter-Kleinstadt Neuenglands am Meer. In Rückblenden erzählt der Film die Vergangenheit und blendet die Gegenwart in kurzen Snapshots ein, was Lee in der vergangenen Zeit aus der Bahn geworfen hat. Die adretten Holzhäuser mit den Veranden und Booten wirken pittoresk und kleinbürgerlich. Scharfsinnige Dialoge nicht ohne Humor würzen die tragikomischen Ereignisse. Zurück in seiner Heimatstadt trifft Lee auf seine Ex-Frau Randi (Michelle Williams). Bei einem von Lee verursachten Kaminbrand ihres Hauses kamen die beiden Kinder ums Leben, die Ehe mit Randi scheiterte an der furchtbaren Tragik. Lee kümmert sich um die Formalitäten des Todesfalls seines Bruders, als er erfährt, dass dieser ihn zum Vormund seines halbwüchsigen Neffen Patrick (Lucas Hedges) gemacht hat, ein Teenager, der sich gerne im Eishockeytrainig prügelt und ständig neue Freundinnen anschleppt.

Lee fühlt sich dieser Aufgabe nicht gewachsen, das Gefühlsleben der Erwachsenen und der Jugendlichen in der Kleinstadt wird authentisch aufgefächert und wirkt in seiner Ambivalenz des Lebens ungeschönt und realistisch.

****°°

Elle

I.I. Perfides Spiel. Michèle Leblanc (Isabelle Huppert, «Die Klavierspielerin»), eine erfolgreiche Computerdesignerin, hat eine heimliche Affäre mit dem Mann ihrer Freundin und Geschäftspartnerin Anna (Anne Consigny), den sie wie ihre männlichen Angestellten und ihren infantilen Sohn nach Belieben manipuliert und beherrscht. Als Michèle von einem Maskierten in ihrer eigenen Wohnung vergewaltigt wird, geht sie nicht zur Polizei und spricht erst später beiläufig bei einem Abendessen mit ihren Freunden über den Vorfall. Stattdessen beginnt sie selbst ein perfides Spiel mit dem Täter (Laurent Lafitte), der sich später als bekannter Nachbar mit Frau Rebecca (Virginie Efira) und Kind entpuppt. Der vom holländischen Starregisseur Paul Verhoeven inszenierte Psychothriller, nach der Vorlage des französischen Schriftstellers Philippe Dijian, wurde von der Kritik kontrovers aufgenommen und schockt mit brutalen Gewaltszenen, deren Wiederholung nicht ganz einsichtig ist. Parallel zur Handlung wird die Geschichte von Michèles Vaters aufgerollt, eines psychopathischen Gewaltverbrechers, der vor Jahrzehnten mehrere Personen umgebracht hat, was in der Erinnerung der Menschen in ihrer Umgebung noch präsent ist. Als der betagte Vater auf seinen Antrag hin nicht begnadet wird, nimmt er sich das Leben. Für Michèle kommt der Tod des Vaters einer Befreiung gleich und sie versucht, ihr Leben neu in den Griff zu bekommen. Ihre betrogene Geschäftspartnerin hat ihren Mann verlassen und die zwei Frauen streben neue Horizonte an. Für ihre kühle Interpretation der Rolle wurde Isabelle Huppert als beste Hauptdarstellerin an den Golden Globe Awards ausgezeichnet wie auch für die im Februar anstehenden César- und Oscar-Verleihungen nominiert.

****°°°

Marie Curie

I.I. Zweifache Nobelpreisträgerin. Die französische Regisseurin Marie Noëlle wirft einen persönlichen und zugleich unsentimentalen Blick auf das bewegte Privatleben der zweifachen Nobelpreisträgerin Marie Curie. 1867 in Warschau geboren, ging Marie Sklodowska 1891 nach Paris. Die Forscherin erhielt als erste Frau einen Lehrstuhl an der Pariser Sorbonne und musste sich zeitlebens in einer von Männern dominierten Welt behaupten. Sie untersuchte die 1896 von Henri Becquerel beobachtete Strahlung von Uranverbindungen und prägte für diese das Wort „radioaktiv“. Im Rahmen ihrer Forschungen, für die ihr 1903 ein anteiliger Nobelpreis für Physik und 1911 der Nobelpreis für Chemie zugesprochen wurde, entdeckte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Pierre Curie die chemischen Elemente Polonium und Radium. Marie Curie ist bisher die einzige Frau unter den vier Mehrfach-Nobelpreisträgern und neben Linus Pauling die einzige Person, die Nobelpreise auf zwei unterschiedlichen Gebieten erhalten hat. Nur kurze Zeit, nachdem Marie Curie (Karolina Gruszka) als erste Frau gemeinsam mit ihrem Mann Pierre (Charles Berlins 1903 den Nobelpreis für Physik erhält, verliert sie Pierre durch einen Unfall und bleibt als junge Mutter allein zurück. Doch Marie setzt ihre Forschung eigenwillig fort. Am Höhepunkt ihres beruflichen Ruhms angelangt, wird die geniale Wissenschaftlerin dann aber erneut in private Turbulenzen verwickelt. Nach dem Unfalltod Pierre Curies wurden ihr 1906 zunächst seine Lehrverpflichtungen übertragen. Zwei Jahre später wurde sie schliesslich auf den für ihn geschaffenen Lehrstuhl für Allgemeine Physik berufen. Sie war die erste Frau und die erste Professorin, die an der Sorbonne lehrte. Als sich Marie Curie 1911 um einen Sitz in der Académie des sciences bewarb und im selben Jahr ihr Verhältnis mit Paul Langevin (Ariel Worthalter) bekannt wurde, erschienen in der Boulevardpresse Artikel, in denen sie persönlich angegriffen und als Fremde, Intellektuelle, Jüdin und sonderbare Frau bezeichnet wurde. Marie Curie starb 1934 in Sancellemoz in Frankreich.

***°°°

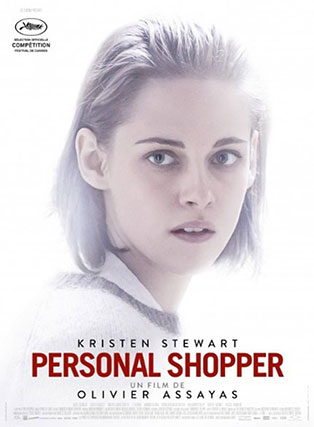

Personal Shopper

rbr. Warten auf den Geist. Der Filmtitel «Personal Shopper» ist wie die Aufschrift einer Packung, in der mehr und anderes drin ist. Pauschal wird der Film des französischen Regisseurs Olivier Assayas als Horrorgeschichte, Drama, Thriller («moviepilot») eingeordnet, Geistersuche könnte man ergänzen. Oberflächlich gesehen, geht es um eine «Personal Shopperin», also eine persönliche Einkäuferin, die mit ihrem Motorroller durch Paris kurvt, um Kleidung, Schmuck, also Mode für eine reiche, versnobte «Schickse» einzukaufen. Maureen (Kristen Stewart) ist eine Amerikanerin in Paris, welche das arrogante Luxusmodels Kyra (Nora von Waldstätten) bedient und sich so bequem ihren Unterhalt verdient. Doch eigentlich hält sie sich an der Seine auf, um Kontakt zu ihrem verstorbenen Zwillingsbruder Lewis zu knüpfen. Sie glaubt an ihre Fähigkeiten als Medium, an okkulte Kräfte und wartet, wie mit ihm zu Lebzeiten vereinbart, auf ein Zeichen. Merkwürdige SMS-Nachrichten halten sie auf Trab, schüren ihre Erwartungen. Doch wer steckt dahinter, etwa der undurchsichtige Modespezie (Lars Eidinger, Deutschlands grösster Theaterstar), ein Stalker oder der Bruder aus dem Jenseits? Assayas lässt diese Frage offen wie anderes auch. Er gefällt sich in Andeutungen, falschen Spuren und spielt mit Unwägbarkeiten, mit Sein und Schein (und erinnert punktuell vage an Michelangelo Antonios «Blow Up»). Bisweilen übertreibt er es damit etwa bei einer unendlichen SMS-Sequenz (die sich als ziemlich ungeeignetes Leinwandmedium erweist). Er wollte mit «Personal Shopper» etwas wagen und experimentieren. Das ist über weite Strecken der 105minütigen Mysterytour auch gelungen. Zu verdanken ist dies in erster Linie der Hauptdarstellerin Kristen Stewart, mit der er (wie auch mit Nora von Waldstätten) bereits im Theaterdrama «Die Wolken von Sils Maria» (2014) zusammengearbeitet hat. Der «Twilight»-Star Stewart erweist sich als sensible, intelligente Mimin, die problemlos zwischen schicker Realwelt, dunklen Untergründen und Übersinnlichkeit jongliert. Maureen ist eine selbstbewusste Frau zwischen den Welten, eben auch den Kinowelten. Denn der Modetripp, die Seelenwanderung (wobei auch Victor Hugo, ein grosser Anhänger des Spiritismus, einen Auftritt hat), die Einsamkeit und Suche münden in einem Thrillerfinal. Am Ende findet die Shopperin Maureen kaum ihren Bruder1, aber sich selbst. Und im Ohr haften bleibt «Das Hobellied», interpretiert von Marlene Dietrich. Raffiniert.

****°°

Jackie

rbr. Trauerarbeit. Zufall oder weise Voraussicht? US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle mussten am 20. Januar 2017 nach acht Jahren Amtszeit ihren Abschied vom Weissen Haus nehmen. Fast parallel zu diesem aktuellen politischen Ablöseprozess erinnert ein Spielfilm an dramatische Tage vor gut 53 Jahren. Am 22. November 1963 wurde US-Präsident John Fitzgerald «John» Kennedy (JFK) in Dallas, Texas, erschossen. Seine Frau Jacqueline «Jackie» sass neben ihm im offenen Wagen, als er getroffen wurde. Natürlich kreist der fesselnde Film «Jackie» um dieses Attentat, aber eigentliches Thema ist das Leben der Präsidentengattin im Weissen Haus, ihre Persönlichkeit, ihr Engagement, Stil (legendäre Führung im Präsidentensitz 1962) und ihre Trauerarbeit. Sparsam gespickt mit Dokumentarbildern, zeichnet der Chilene Pablo Larrain das Bild einer Frau, die an ihrer Aufgabe wuchs und die in den Wochen nach dem Tod ihres Mannes der Trauerzeit, des Staatsaktes und des persönlichen Abschieds ihren Stempel aufdrückte. Wenn es sein musste gegen die Regeln des Protokolls. Lorrains Porträt und intimes Zeitbild konzentriert sich auf diese wenigen Tage oder Wochen danach. Golden-Globe- und Oscar-Preisträgerin Natalie Portman («Black Swan», 2011) liefert dabei eine erstaunliche Leistung als Jackie ab. Sie erinnert in Gestik, Habitus und Stil nicht nur äusserlich an die legendäre First Lady. Beim Golden Globe 2017 ging sie leer aus, vielleicht ist ihr der Oscar wohlgesonnener. Manche Filmfreunde werden dem arg aufdringlichen Mollsound (Streicher ohne Ende) weniger abgewinnen können, aber das ausdrucksstarke intime Drama fesselt auch ohne dicke musikalische Untermalung. Selbst wenn die Umstände bekannt sind, gewinnt das Kinostück den Fakten mehr als pure Darstellung ab. Mit einem Kunstgriff – dem Interview eines Journalisten (Billy Crudup) eine Woche nach den Ereignissen und Jackies kühler Haltung – gibt Regisseur Lorrain seinem kammerspielartigen Drama eine sehr persönliche Note – und nimmt sich dabei einige (historische) Freiheiten heraus. Sein (oder besser Jackies) intimer Blick auf die Zeit danach und Trauerarbeit hat grosse Kinoqualität und trägt geschickt zur Legendenbildung bei.

*****°

Hacksaw Ridge

rbr. Retten statt töten. Helden sind Hollywoods liebste Kinder. Es hat lange, sehr lange gedauert, bis dieser Stoff kinoreif beziehungsweise fürs Kino frei wurde. Nach einer wahren Begebenheit: Der ungewöhnliche Kriegsheld ist eigentlich Kriegsdienstverweigerer, er heisst Desmond Doss, sperrt sich gegen Waffen, engagiert sich aber nichtsdestoweniger für seinen Armeedienst im Zweiten Weltkrieg. Seine Geschichte, seine Entwicklung und sein Einsatz auf dem japanischen Kriegsschauplatz Okinawa 1945 ist Thema des mehrschichtiges Kriegsepos «Hacksaw Ridge», inszeniert von Mel Gibson («Braveheart», «Made Max»). Desmond Doss aus Virginia ist bibelgläubig, lehnt jede Gewalt und Waffengebrauch ab, nicht aber den Kriegseinsatz. Er bleibt seinen Grundsätzen, seiner Maxime «retten statt töten» treu – gegen Vorgesetzte und Militärdruck. Bei seinem Einsatz auf Okinawa setzte er seinen «Glauben» um und rettete als Sanitäter, nachdem seine Kompanie den Frontschauplatz Hacksaw Ridge verlassen hatte, in einer Nachtaktion 75 verletze Soldaten bis zur Erschöpfung – allein. Der Held ohne Waffen wurde später von US-Präsident Harry Truman mit der höchsten US-Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet. Doss wollte nicht im Kino gefeiert werden. Er starb 2006 im Alter von 87 Jahren. Noch zu Lebzeiten (2004) willigte er in eine Dokumentation ein. So war es letztlich möglich, sein Leben, seine Heldentaten zu verfilmen. Mel Gibson übernahm das Regiekommando und liefert ein über zweistündiges Charakter- und Kriegsdrama. Kaum je zuvor hat man solche realistischen Weltkriegs-Schlachtbilder im Kino gesehen. Gibson, der zuvor mit dem schottischen Heldendrama «Braveheart» Schlachterfahrung gesammelt, wenn auch auf anderem Niveau und in alten Zeiten, beschränkt sich nicht auf schonungslose, mörderische Kriegsszenen, sondern schildert auf anderen Ebenen den Menschen Desmond Doss, seinen Werdegang (drastisches Vater-Sohn-Verhältnis), den Kriegs-Mediziner aus eigener Berufung, seine Überzeugung und Widerstandskraft. Das ist grosses Kriegskino – mit Andrew Garfield als Helden wider Willen, überzeugend bis zur letzten Rettung und Schlammschlacht. Überhaupt ist der Film – nichts für zarte Gemüter – bis zur letzten Rolle perfekt besetzt und höllisch inszeniert. Den Angriffsaktionen um Hacksaw Ridge (Okinawa) und dem selbstlosen Samariter hat Gibson ein eindrückliches Denkmal gesetzt, wobei das Pathos sich in Grenzen hält. Menschenliebe und Kriegswahnsinn – Sieger gibt’s nicht, nur Gräuel und Trost.

*****°

Ma vie de Courgette

rbr. Mein Leben als Zucchini. In Cannes gestartet und inzwischen in Hollywood angekommen. Der Waisenknabe namens Zucchini hat bereits eine aussergewöhnliche Reise hinter sich, bevor er – noch vor der Oscar-Verleihung am 26. Februar – in den Deutschschweizer Kinos startet (16. Februar). Die Geschichte des Jungen mit dem grossen Kopf und tellerrunden Augen berührt und begeistert. Seine keifende Mutter, die ihr Leben zwischen Bierdosen und dem Fernsehen totschlägt, stürzt über Bierdosen die Treppe hinunter zu Tode. Icare, der sich lieber Courgette (Zucchini) nennt, fühlt sich mitschuldig. Der anteilnehmende Polizist Raymond bugsiert ihn in ein Waisenhau, wo er eine Handvoll seines gleichen trifft, Kinder, von den Erwachsenen im Stich gelassen oder misslich behandelt. Courgette/Zucchini (in der deutschen Fassung) muss sich durchboxen, argwöhnisch beäugt vom Kinder-Chef Simon, dem besonders das Verhältnis des Neulings mit dem Mädchen Camille ins Auge sticht. Courgette ist verliebt! Doch als es darum geht, Camille vor dem Zugriff ihrer besitzergreifenden Tante zu bewahren, spannen alle zusammen. Der Animationsfilm des Walliser Regisseurs Claude Barras hat grosse Wellen geschlagen. In der Romandie wurde «Ma vie de Courgette» seit Herbst 2016 von über 100 000 Besuchern gesehen. Der Puppenanimationsfilm, im bewährten Stop-Motion-Verfahren gedreht, taucht in eine realitätsnahe Kinderwelt und begeistert durch seine Natürlichkeit (trotz künstlicher Figuren), Herzwärme und Optimismus. Kinder wie Erwachsene werden angesprochen und berührt. Als Vorlage diente Barras der Roman «Autobiographie d’une Courgette» von Gilles Paris. Sophie Hunger steuerte die Musik bei und sang den Abspannsong «Le vent nous portera». Der Film, nominiert für den Besten Animationsfilm, kostete acht Millionen Euro, ein Bruchteil dessen, was Disney-Produktionen wie «Finding Dory» (200 Millionen Dollar) oder «Moana» (150 Millionen Dollar), ebenfalls im Oscar-Rennen, verschlangen.

*****°

Fifty Shades Darker

rbr. Lieben im Hochglanzformat. Eigentlich hatte sich die Ex-Studentin Anastasia Steele vom millionenschweren Lover Christian Grey losgesagt, sich von seinen Besitzambitionen befreit und ihm die «kalte» Schulter gezeigt. Eigentlich, aber weil es so reizvoll und erfolgreich war für die Autorin E.L. James, die indes eine Trilogie der sadomasochistischen Romanze auf den Markt gebracht hat, wie fürs Publikum, gibt’s eine Fortsetzung. Das heisst: Ana vollzieht eine Kehrtwendung. Das geht so: Die attraktive Ex-Studentin hat einen Job als Verlagsassistentin in Seattle gefunden und wird von Christian aufgespürt und erneut bezirzt. Sie erliegt erneut seinem Charme und Luxuslebensstil, bedingt sich aber neue Regeln aus. Sie will nicht besessen, sondern geliebt werden. Da hat der smarte Christian mit seiner empfindlichen Haut und Sado-Neigungen anfangs zwar Mühe, aber dann… Am Ende wird gar geheiratet, aber was kommt dann? Dakota Johnson, appetitlich und sündhaft unschuldig als verführte Ana und aparte Erscheinung, gibt ihr Bestes. Jamie Dornan darf als Christian seinen durchtrainierten Körper zeigen und muss wenig zum bescheidenen Mienenspiel beitragen. Die zweite «Fifty Shades»-Verfilmung, von James Fole hochglanzmässsig inszeniert, erweist sich als brave, harmlose Soft-Erotik-Romanze, die über weite Strecken langweilt, weil durchschaubar und so sexy wie eine Torte – cremig, aufgepeppt und süss. Die Sex-Schnulze belässt es – amerikanisch prüde – bei nackter Haut, viel Gestöhne, ein paar Fesselungsgeräten und sanften Klapps auf den schönen Popo. Bedient werden so kaum voyeuristische Gelüste, wohl aber unverbesserliche Romantiker.

**°°°°

Split

rbr. Gesplittete Persönlichkeit. Die klaustrophobische Situation, die Regisseur M. Night Shyamalan ausbreitet, weckt Assoziationen – an Begebenheiten (Natascha Kampusch) und Filme wie «Room». Ein düsteres «Kammerspiel», wobei der Ausdruck Kellerspiel noch treffender wäre. Ein Typ verschleppt drei Teenager in sein unterirdisches «Verlies». Die Mädchen Casey (Anya Taylor-Joy), Marcia (Jessica Sula) und Claire (Haley Lu Richardson) tapsen im wahrsten Sinn des Wortes im Dunkeln, zuerst zusammen, dann getrennt. Claire hat selber Missbrauchserfahrung und versucht, dem Entführer psychologisch beizukommen. Doch Kevin Wendell Crumb schlüpft in 23 verschiedenen Rollen und Persönlichkeiten – mal ist der der stilbewusste Designer Brian, mal der Kontrollfreak Dennis, der neunjährige Hedwig oder die strenge Miss Patricia. Kevin/Brian sucht immer wieder die Therapeutin Dr. Karen Fletcher (Betty Buckley) auf, die ahnt Böses, weiss aber nicht mehr. Erst als sie ihren «Patienten» selber aufsucht und eines der gefangenen Mädchen findet, eskaliert die Situation. Am Ende gebärt Kevin mit der «dissoziativen Identitätsstörung» eine neue, die 24. Persönlichkeit oder Kreatur, das «Biest». In den Katakomben des Grauens schlägt das Psychodrama in brutale Gewalt um, wird aus dem Thriller eine Blut- und Horrororgie. Bis zum Final balanciert Autor und Regisseur Shyamalan geschickt zwischen Psychodrama und Thriller, erzeugt ein Klima drohender Gewalt und Sexualität – und hält sich zurück. Es gibt keine sexuellen Übergriffe. Fast fasziniert verfolgt man Schauspieler James McAvoy als Täter, der ohne aufdringliche Maskierung seine verschiedene Identitäten abruft, sie ins Spiel bringt und auflöst. Kevin/Brian/Dennis lebt. Wird der das Kino abermals heimsuchen?

***°°°

Live By Night

rbr. Gangsterballade. Da hat er sich eine Menge zugemutet, der Hollywoodstar Ben Affleck. Er schrieb das Drehbuch, führte Regie und spielte auch gleich die Hauptrolle in diesem Glamour-Gangsterdrama. Es basiert auf dem zweiten Roman der Trilogie von Dennis Lehane. «Live By Night» ist eine Mafiageschichte, sie spielt in Zwanzigerjahren zur Zeit der Prohibition in den USA. Das grosse Geschäft mit dem (verbotenen) Alkohol floriert. Und Kriegsveteran Joe Coughlin (Ben Affleck) will keine Kriege mehr führen, versteht sich nicht als Gangster, sondern als Aussenseiter (Outlaw). Er räumt in Boston um 1926 zwar Spielhöllen aus und ist nicht zimperlich mit dem Revolver, aber bitte nicht als Gangster. Diesen Widerspruch kann der Film ebenso wenig auflösen wie Joes kriminelle Dienstbarkeit. Er ist verliebt in Emma (Sienna Miller), der Geliebten des Gangsterbosses Albert White (Robert Glenister), und nutzt jede Liebes-Möglichkeit. Ein gefährliches Spiel. Und prompt wird er von White wie auch Emma überrascht. Joe schliesst sich der Konkurrenz, der italienischen Mafia mit Maso Pescatore (Remo Girone) an der Spitze an. Er macht Karriere, organisiert den Rumschmuggel von Kuba nach Florida, wird zum Boss von Tampa Bay und die Kubanerin Graciela (Zoe Saldana) seine neue grosse Liebe, obwohl ihm Emma nie ganz aus dem Kopf geht. Und Joe täuscht sich erneut… Die Gangstermoritat um den Ex-Soldaten, der nach Gerechtigkeit strebt, aber eine kriminelle Karriere macht, wird von Ben Affleck als tolles Panorama mit schön designten Akteuren präsentiert. Nach dem Motto: Die Welt ist so schön, aber blutig und grausam. Dazu gehören auch unendliche Ballerorgien, Gangsterglamour und melancholische Romanzen. Ein grosses Manko hat diese Literaturverfilmung: Sie löst sich zu wenig vom vorgegebenem Stoff und packt zuviel in zwei Stunden. Kommt hinzu, dass sich Ben Affleck selber im Weg steht und der schillernden Figur Joe Coughlin letztlich nicht beikommt. In Erinnerung bleibt ein edel ausgestatteter Gangsterepos, das aber weder Herz noch Hirn bewegt.

***°°°

Skizzen von Lou

rbr. Schwankungen. Sie lässt sich treiben, geniesst, lebt – frei, freizügig, ungebunden. Die 29jährige Lou (Liliane Amuat) nimmt sich, was sie will, misstraut Gefühlen und Bindungen. Eines schönen Zürcher Sommers begegnet sie Aro (Dashmir Ristemi). Man geniesst gemeinsam, spürt sich, versichert sich gegenseitiger Ungebundenheit, aber eben…die Liebe hat andere Spielregeln. Aro will mehr, eine Beziehung, eine Bindung. Lou zweifelt, möchte auch ein bisschen, aber nicht ganz. Sie nimmt reissaus. – Lisa Blattner hat sich mit ihrem ersten Langspielfilm viel vorgenommen, möchte das Bild einer modernen ruhelosen Generation skizzieren. Lou steht dafür, sie geniesst, schwankt zwischen Lust und Liebe, Unverbindlichkeit und Bindung. Liliane Amuat zeigt als Lou schauspielerische Klasse, wurde mit dem TV-Fernsehpreis ausgezeichnet und für den Schweizer Filmpreis Quartz nominiert. Die «Skizzen von Lou» kann die Ansprüche, die geweckt werden, nur teilweise erfüllen. Die emotionelle Achterbahn zwischen Lou und Aro wirkt nicht wirklich glaubhaft. Dass dann zur Lösung Lous problematisches Verhältnis zu ihrem Vater herhalten muss, macht den Liebesfilm auch überzeugender. Skizzen einer verzerrten, gestörten Liebe.

***°°°

Rabin, the Last Day

rbr. Hasstiraden, Gewaltaufruf und Mord. Manchmal ist es wichtig ein Zeichen zu setzen, auch 20 Jahre danach. Amos Gitais‘ Dokudrama über den letzten Tag des israelischen Friedennobelpreisträgers und Ministerpräsidenten Yitzhak Rabin ist kein filmisches Meisterstück, aber ein Mahnmal, wenn auch mit 153 Minuten allzu lang geraten ist. Akribisch genau rekonstruiert Gitais die Untersuchungen nach dem Attentat auf den Staatsmann am 4. November 1995, inszeniert die Anhörungen vor der (machtlosen) Shamgar Kommission, die das Fehlhalten, auch Fehlverhalten der Sicherheitskräfte ausleuchten sollte. Er streut immer wieder Fernsehaufnahmen und anderes Dokumentarmaterial ein, wobei das Attentat selber und die Verhaftung des Mörders, des rechtsextremen Jurastudenten Yigal Amir, nur schlecht dokumentiert sind. Im Wust des Materials, der Statements, der Aussagen, der Kommentierungen geht fast unter, dass Politiker wie Sicherheitsleute Mitschuld tragen an der Mordtat. Klar wird immerhin, dass fanatische Kräfte – Politiker, Rabbiner und Anhänger – Hass und Gewalt schürten, Rabin und Aussenminister Schimon Peres als Verräter taxierten und zum Mord aufriefen. Insofern sind diese orthodoxen jüdischen Fanatiker keinen Deut besser als jene Araber und Palästinenser, die zum Heiligen Krieg aufrufen. Der Film zeigt auch, dass die Gewalt der Radikalisierung, des Extremismus, auch des Rechtspopulismus heute so aktuell ist wie vor 20 Jahren. Die Botschaft des Films: Wehret den Anfängen, denn vor solchen Taten sorgen Worte, Verunglimpfungen, Provokationen, Hasstiraden, Pamphlete für ein mörderisches Klima. Dann fehlt nicht viel, bis der Funke zündet und einer oder mehr zum Revolver oder Bombe greifen. Gitais Politdokumentation prangert die fatale Entwicklung und den Einfluss rechtsorthodoxer Rabbiner in Israel und die Folgen an, die bis heute Friedensbemühungen am Jordan blockieren.

***°°°

Zaunkönig

rbr. Ein Leben auf der Kippe. Er begann im Mai 1990 Tagebuch zu schreiben, seine Visionen, Gedanken, sein Tun und Lassen, seine Drogentripps, Euphorie und Abstürze handschriftlich akribisch festzuhalten. Martin Felix, in Chur gross geworden, lebte sein schillerndes, risikoreiches Leben – exzessiv, ausser der Norm, selbstbezogen. Er starb 2005 im Alter von 34 Jahren, so wie er lebte – an Drogen. Die Tagebücher hat er seiner Mutter Christine in treuem Glauben überlassen, und die hat sie gesichtet, abgeschrieben und 2013 an die Öffentlichkeit gebracht. Schulkollege und Freund Ivo Zen hat sich der Texte angenommen und ein Filmprojekt gestartet – über Martin und seine Freunde, Abheben und Abstürzen. Die Maxime der jungen Wilden: Durchschnitt ist nicht gut genug! «Tagebuch einer Freundschaft» nennt Ivo Zen seine filmische Reminiszenzen an Martin, den «Zaunkönig», ihre Jugend, ihr Ausleben. Super-8-Aufnahmen, erste Filmversuche, frühe Fotoserien, Gespräche mit ehemaligen Freunden, Wegbegleiter, Martins Mutter Christine und seine Texte sind das Material, aus dem Ivo Zen zusammen mit Cutterin Tania Stöcklin den Dokumentarfilm montiert hat. Er leistet damit bewusst keine Trauerarbeit, sondern weckt Erinnerungen, beschreibt ein Zeitgefühl junger Leute damals vor 20, 30 Jahren. Reflexionen, die nur Martins Leben, sondern auch das seiner Freunde Ivo, Ivan, Claude und anderer Wegbegleiter wiederspiegeln. Es ist auch ein Film über Höhenflüge und die Folgen. Zitiert wird auch die Äsop-Fabel über den Zaunkönig, der sich im Gefieder des Adlers beim Höhenwettbewerb versteckte und eben höher flog als der Adler. Doch die Vogelwelt verzieht dem Mitflieger seinen Trick nicht, und so musste sich der Zaunkönig versteckten – in Hecken und woanders. Martin liebte Vögel, zeichnete sie, fühlte sich wohl auch ein wenig als Zaunkönig. Der Film, in Saarbrücken am Max Ophüls-Festival mit dem Preis für die Musik (Trixa Arnold und Ilja Komarov) ausgezeichnet, hat Poesie, weckt Wehmut und animiert zu Reflexionen über gestern und auch heute.

****°°

Unerhört jenisch

rbr. Vermächtnis der Spielleute. Die beiden Filmerinnen Karoline Arn und Martina Rieser waren noch so froh, erzählten sie an den Solothurner Filmtagen, dass sie den Schweizer Barden mit Wohnsitz in der Provence, Stephan Eicher, mit ins Boot holen konnten. Ihr Projekt, die jenische Musik zu dokumentieren, hatte ihren Ursprung im Film «jung und jenisch» (2010), ihrer Arbeit über junge Fahrende. Was hat es mit dieser Musik auf sich, wo kommt sie her, wer sind ihre Väter, was hat sie bewirkt? Und so machten sich die beiden Filmerinnen auf die Spurensuche, stiessen auf (leichte) Ablehnung. Doch dann gelang es ihnen, die «Mauer des Schweigens» zu durchbrechen. Ein Ton gab den anderen, ein Musiker verwies auf andere. Stephan Eicher, der Barde mit Schnauz und Ohrring, der so sehr dem Klischee eines Zigeuners entsprach, beteiligte sich am Projekt – vor allem als Musiker, der dann Bündner Spitzbueba in die Camargue zu einer Session einlud. Sein Bruder Erich Eicher durchforstete Familien- und Stammbücher, auch in der Nationalbibliothek, und so kam man allmählich den weit verzweigten Verbindungen der jenischen Familien im Bündnerland auf die Spur, der Mosers, Wasers, Kolleggers und Eichers. Die Jenischen, auch Fecker (Zentralschweiz) oder Kessler oder Spengler (Ostschweiz) geheissen, ist eine Bevölkerungsgruppe, die als Nachfahren der Fahrenden und Vaganten schlecht angesehen waren. Sie wurden von «Wissenschaftlern» noch bis 1968 als «minderwertige Menschen» stigmatisiert und Opfer der Organisation «Pro Juventute» und ihrer unseligen Aktion «Kinder der Landstrasse. Noch bis 1973 wurden seit 1926 über 600 Kindern ihren Eltern weggenommen». Auch diese Schattenseiten spricht der Film von Arn und Rieder an. Doch im Kern geht es um jenische Musik und ihre Protagonisten, den Obvazer Töbelifäzer, den Moser und Vazer Bueba, den Bündner Spitzbuaba. Da die jenischen Musiker weder Noten lesen noch schreiben konnten, wurden ihr Lieder und Tänze von anderen aufgezeichnet und landeten bei der Schweizer Ländlermusik. Das lässt den Schluss zu, dass die Jenischen die Schweizer Volksmusik wesentlich mitgeprägt haben. «unerhört jenisch» beschreibt ein spannendes Stück Musik- und Gesellschaftsgeschichte, Menschen, die mit und in der Musik leben – erfrischend, spontan, müpfig und munter.

****°°

Jean Ziegler – Der Optimismus des Willens

rbr. Unverbesserlich kämpferisch. Seit über 50 Jahren geisselt er den Kapitalismus, macht sich wortgewaltig für den Sozialismus stark, ist (verehrender) Anhänger der Revoluzzer Che Guevara und Fidel Castro. Der Dokumentarfilmer Nicolas Wadimoff hat sich an seine Fersen geheftet. Jean Ziegler, Soziologieprofessor, Politphilosoph, UN-Sonderbotschafter, Politiker, Sozialdemokrat, Autor, Globalisierungskritiker, Einmischer und vor allem Optimist. Er gilt als unbequemer, störender Querkopf bei den Bürgerlichen, ist auch bei den eigenen Sozialgenossen geradeso gelitten. Sein Ansehen in der internationalen Politszene, in der Publizistik, ist grösser als im eigenen Land. Man ist es leid, von ihm gemassregelt, belehrt zu werden, misstraut seiner Nähe zu Diktatoren und Revoluzzern. Das ficht Ziegler wenig an, er setzt seinen Kreuzzug wider Ausbeutung und Ungerechtigkeit auch mit 82 Jahren fort. Auch der Regisseur kann sich Zieglers Charisma, Eloquenz und Feuereifer kaum mal entziehen. Beim Kuba-Besuch gelingt es ihm immerhin, auf die wirtschaftlich-politische Rückseite der kubanischen Medaille hinzuweisen. Doch hat man das Gefühl, als verschliesse Ziegler sich (bisweilen) der Wirklichkeit und doziert in alter Weise weiter. Ein interessantes Faktum bringen Wadimoffs durchweg sympathisches Porträt und Einblicke ans Licht: Ohne seine Frau Loulou, die Kunsthistorikerin Erica Deuber, wäre der streitbare Dozent nicht was er ist und lebt, sie ist sein Kraftquell, sein Ausgleich, sein Rückhalt.

****°°

Mein Blind Date mit dem Leben

rbr. Ein Weg, ein Wille – auch ohne Brille. Eine Geschichte, die man sie sich kaum ausdenken kann. Aber das Leben schreibt solche Geschichten. Nach einer wahren Begebenheit, wie es oft auch im Kino heisst. Sali (Saliya Kahawattes) hat als junger Mann innert kürzester Zeit seine Sehkraft fast vollständig verloren, nicht aber seinen Traum von einer Ausbildung als Hotelfachmann. Also trainiert der halbblinde Sali (mit fünf Prozent Sehfähigkeit), trickst bereits beim Vorstellungsgespräch und bekommt tatsächlich eine Ausbildungschance im Münchner Fünfsternehotel Bayerischer Hof. Doch ohne tatkräftige Unterstützung des Küchenkompagnon Max (Jacob Matschenz) und der Lieferantin Laura (Anna Maria Mühe) wäre der kecke Anwärter bald einmal aufgeflogen. Ausbilder Kleinschmidt (Johann von Bolow) ist ein harter Hund und akkurat bis zum letzten fleckenfreien Glas. Kostja Ullmann liefert als Azubi, eben als Küchengehilfe, Barkeeper und Kellner Saliya, ein famoses Gesellenstück. Wobei der Schauspieler bereits einige Prachtrollen ablieferte, beispielsweise im Kinofilm «Verfolgt» (Goldener Leopard in Locarno 2006), «Die Tore der Welt» (2011) oder «Coming» (2014). Mit Regisseur Marc Rothemund hatte er bereits in die Komödie «Groupies» (2009) gearbeitet. Und der hat die autobiografische Geschichte des Singhalesen Saliya Kahawattes nun fidel, frisch und locke fürs Kino umgesetzt. Spassig mit einem Schuss tragischem Tropfen und märchenhaftem Touch. Am Ende fühlt man sich nach der Achterbahn der Gefühle gut: Ein illustrer, flotter Munter- und Hoffnungsmacher nach dem Motto: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg als Blinder.

****°°

Allied

I.I. Suspense in Casablanca. Sie ist der Star des französischen Kinos: Marion Cotillard, zurzeit auch u.a. in «Assassin’s Creed» zu sehen. Ihre Rolle als Spionin mit Filmpartner Brad Pitt beschäftigte bereits die Boulevardpresse, seit bekannt wurde, dass sich «Brangelina» trennen. Doch an der Gerüchteküche war nichts dran. Umsomehr interessiert, wie die beiden Top-Stars Hitchcocks Klassikern «Casablanca» (1943) oder «Notorious» (1948) nachempfundenen Film ausfüllen. Eins vorweg: das Melodrama von Regisseur Robert Zemecki nach einem Drehbuch von Steven Knight, das 1942 im Zweiten Weltkrieg in Französisch-Marokko spielt, ist stimmungsvoll inszeniert und bietet spannende Unterhaltung. Ein Fallschirmspringer landet in der Sahara, Wüsten-Sequenzen erinnern an «Der englische Patient», wo er abgeholt und nach Casablanca gebracht wird. Max Vatan (Brad Pitt) ist kanadischer Nachrichtenoffizier und lernt in einem Club die französische Agentin Marianne Beausejour (Marion Cotillard) kennen, die sich beide noch nie gesehen haben, sich aber als Ehepaar ausgeben. Ein Sandsturm in der Wüste auf dem Heimweg im Auto entfacht ihre Leidenschaft füreinander. Nach der Erfüllung ihres Auftrages, als Widerstandskämpfer den deutschen Botschafter an einer Party zu ermorden, fliehen die beiden nach London. Hier gründen sie eine Familie, bekommen eine kleine Tochter, während der Krieg eskaliert. Der Geheimdienst teilt Max eines Tages mit, dass seine Frau verdächtigt wird, eine Spionin der Nazis zu sein, unter falschem Namen lebt und Nachrichten an die deutsche Abwehr weitergibt. Max gerät in einen Gewissenskonflikt, er versucht, die Loyalität seiner Frau zu beweisen. Als das nicht gelingt, will er mit seiner kleinen Familie flüchten. Wieder erinnern Sequenzen an «Casablanca», indem der letzte Teil des Films auf dem Flugfeld spielt, wo es zum endgültigen Abschied kommt. Der Film schwelgt in Erinnerungen an das klassische Hollywoodkino, die Interiours in der nostalgischer Ausstattung von Gary Freeman und die Kostüme von Joanna Johnston sind perfekt inszeniert. Suspense, Verdächtigungen und Zweifel auf beiden Seiten werden von den beiden Hauptdarstellern Marion Cotillard und Brad Pitt überzeugend vermittelt. Eine Premiere sind Brad Pitt’s französische Sprachübungen, die mehr oder weniger gelungen ausfallen, jedoch der Spannung keinen Abbruch tun.

****°°

La la Land

I.I. Hollywood-Musical. Shooting-Star Ryan Gosling tanzt sich mit Filmpartnerin Emma Stone in den Hollywood-Himmel. Eine Romanze, allerdings ohne Happy-end. Schmissige Songs, eine eher triviale Story, die von zwei Newcomern auf dem steinigen Weg zum Erfolg handelt, er als Pianist, sie als Schauspielerin. Die Aussenaufnahmen im lichterbesetzten Los Angeles oder im Planetarium im Griffith Park, wo schon der James Dean-Film «… denn sie wissen nicht, was sie tun» Station machte, sind berückend. Hier hat Jung-Regisseur Damien Chazelle ein gutes Händchen. Jazzpianist Sebastian (Ryan Gosling) spielt am Barklavier und träumt von einem eigenen Club, in dem der pure Jazz gespielt wird. Mia (Emma Stone) übt den Job einer Barista auf dem Gelände der Warner-Brothers Studios aus und begegnet ihren Leinwandhelden auf Schritt und Tritt. Bisher hat es ausser Vorsprechen nicht mit der Karriere als Schauspielerin geklappt. Mia und Sebastian begegnen sich zuerst im Stau auf dem Highway, dann immer wieder auf dem Filmgelände, ohne dass es zwischen den beiden funkt. Da braucht es noch einige Songs und romantische Sonnenuntergänge vor der Kulisse von Los Angeles. Wie beide ihre Träume verwirklichen, ist dennoch sehenswert. Der Film hat Hollywood begeistert und sieben Golden Globes abgeräumt. Beste Aussichten für den Oscar im Februar.

***°°°

Passengers

rbr. Lost in Space. Eine phantastische Ausgangsposition: Das Raumschiff Avalon mit 5000 Kolonisten an Bord ist auf Kurs zu einem neuen Heimatplaneten. Die Reise soll 120 Jahre dauern. Der Transporter wird von einem Meteoritenschwarm getroffen. Irgendwelche Instrumente spinnen, und eine Fehlfunktion wird ausgelöst: Ein Passagier wird aus dem Kälteschlaf geweckt – 90 Jahre zu früh. Maschineningenieur Jim Preston (Chris Pratt) weiss nicht, wie ihm geschieht. Sein einziger Gesprächspartner ist der Robot-Barkeeper Arthur (Michael Sheen). Ein Jahr hält’s Jim aus, dann kann er der Versuchung nicht wiederstehen und weckt die attraktive Passagierin Aurora Lane (Jennifer Lawrence) aus ihrer Kältebox. Die ahnt freilich nicht, wer der Verursacher ist. Man kommt sich näher auf dieser unendlichen Reise, liebt sich, bis Arthur sich verplaudert… Und dann wird auch der Führungsoffizier Gus (Laurence Fishburn) ins Leben zurückgeholt. Und die Reise endet höchst unerwartet… Der Space-Trip, von Morton Tyldum kühl, packend und optisch faszinierend als Kammerspiel im Weltraum inszeniert, zieht einen in seinen Bann. Der beste SF-Liebes- und Überlebensdrama seit «Ex Machina» von Alex Garland.

*****°

Noctural Animals

rbr. Das Schöne und Grausame. Ein Buch, ein Autor, ein Ehemann und eine Frau‚ zwischen zwei Männern, dem Ex- und dem aktuellen Ehemann. Das Buch trägt den Titel «Nocturnal Animals» und wurde von Edward Sheffield (Jake Gyllenhaal) verfasst. Er hat es seiner Ex-Frau Susan Morrow (Amy Adams) gewidmet und zugeschickt. Und sie, die Galeriebesitzerin in Los Angeles, unglücklich verheiratet mit dem Geschäftsmann Hutton Morrow (Armie Hammer), vertieft sich in den Roman, der quasi lebendig wird. Erzählt wird vom Familienvater Tony (Gyllenhaal), der mit seiner Familie, Frau und Tochter, auf einer Ferienreise in Texas von drei Rednecks gestoppt und überfallen wird. Die Frauen werden vergewaltigt und umgebracht. Der krebskranke Ermittler Bobby Adams (Michael Shannon) sucht die Täter, ist aber erst ein Jahr später erfolgreich und bezieht Tony mit ein. Man rächt sich. Für Susan Morrow wird es eine Reise in die Vergangenheit, sie ist schockiert über die Gewaltakte und verstrickt sich immer mehr in die Fiktion. Dazu trägt auch der phänomenale Gyllenhaal in einer Doppelrolle bei. Regisseur und Drehbuchautor Tom Ford spielt raffiniert mit den verschiedenen Handlungsebenen – verzahnt, stellt Fallen auf, löst sie, irritiert und lässt alle im Regen stehen, seine Figuren und manche Zuschauer. Sein Film basiert auf den Roman «Tony und Susan» von Austin Wright. Es ist ein faszinierend verwobener Psychothriller, ein harsches Seelendrama und atmosphärisches Schaustück – zwischen glänzender Fassade, exquisit ausgestellter Kunst («Balloon Dog» von Jeff Koons, «Saint Sebastian» von Damien Hirst oder Bilder von Robert Motherwell und Mark Bradford), Installationen und düsteren Texas-Schauplätzen. Modedesigner Ford reiht sich damit in die Reihe blendender, verführerischer Bilder wie jüngst im Psychothriller «The Neon Demon» von Nicolas Winding Refn. Thema ist hier wie dort, das Schöne, Augenscheinliche, Morbide und Grausame. Verstörend.

****°°

Assassin’s Creed

rbr. Krieger zwischen den Zeiten. Hollywood vereinnahmt und eignet sich alles an, was irgendwie kinotauglich sein könnte, also gute Stories, Bestseller, Comics und Videogames. Das haut oft, aber nicht immer hin – kommerziell. Nun hat Regisseur Justin Kurzel das Videogame «Assassin’s Creed» fürs Kino adoptiert und sich einige Freiheiten erlaubt. So ist der Actionheld Callum Lynch eine Neuerfindung. Besagter Callum – Darsteller Michael Fassbender ist denn auch topfit – wird zum Wanderer zwischen den Zeiten. Der zum Tode verurteilte Killer Callum wird von der Wissenschaftlerin Sophia Rikkin (Marion Cotillard) kurzerhand «einkassiert» und in das irre Animus-Programm eingespannt. Ihm werden genetische Erinnerungen seiner Vorfahren eingescannt, oder sollte man lieber sagen eingeimpft. Er wird zum Assassin Aguilar de Nerha, einem Auftragskiller und Krieger aus dem 15. Jahrhundert, der zusammen mit seinen Ordensgenossen im Mittelalter gegen die Templerritter kämpfte. Die Assassinen sind Hüter des Apfel Edens, Schlüssel zur Fremdbestimmung der Menschen. Die Jagd nach dem «Apfel der Weisen» (oder besser Instrument der Willenskontrolle) spielt sich zwischen den Zeiten ab – zwischen Rittern und spanischen Inquisitoren sowie modernen Templern unter Führung von Alan Rikkin (Jeremy Irons). Für Schwertaction und andere Gefechte ist zuhauf gesorgt. Die ganze ziemlich wirre Geschichte begreifen wohl nur Kenner der Gamereihe. Aber ob die Kinoversion eingefleischte Gamer wirklich packt, ist doch fraglich. Das sprunghafte Actionspektakel zwischen Sandalen-Abenteuer, SF- und Fantasyanleihen ist nicht nur gewöhnungsbedürftig, sondern auf Dauer auch ermüdend.

***°°°

United States of Love

rbr. Leiden an der Liebe. Die Berliner Mauer ist gefallen, die UdSSR löst sich auf. Polen atmet auf. Die Menschen wittern Morgenluft um 1990. Regisseur Tomasz Wasilewski beschreibt die Suche vier unterschiedlicher Frauen und ihre Sehnsucht nach Liebe, Veränderung und Erfüllung. Er schildert ihre Hoffnungen, ihre kleinen Schritte der Befreiung. Agata (Julia Kijowska), seit 15 Jahren verheiratet, scheint ein perfektes Leben mit ihrer Tochter und ihrem Mann zu führen, der sie liebt. Und doch fühlt sie sich unerfüllt, leer und sucht die Nähe eines Priesters. Die Schuldirektorin Iza (Magdalena Cielecka) führt ein Doppelleben – als Respektperson im Dienst und als ausgenutzte Geliebte eines verheirateten Arztes. Die Lehrerin Renata (Dorota Kolak) sucht die Nähe, die Zuneigung der regionalen Schönheitskönigin Marzena (Marta Nieradkiewicz), die von einer grossen Karriere träumt. Sie alle haben eines gemeinsam: die Sehnsucht nach Erfüllung und Liebe, das Gefühl der Leere und der innerer Einsamkeit. Wasilewski zeichnet kein optimistisches, rosarotes Bild der Gegenwart und Zukunft, im Gegenteil. Seine Figuren begehren und scheitern. «United States of Love» nennt er sein vielschichtiges Frauendrama, in Berlin 2016 mit dem Silbernen Bären fürs Drehbuch ausgezeichnet. Eindrücklich die Darstellerinnen, authentisch die Bilder (Kamera: Oleg Mutu) und düster der Sound (ohne Musikbegleitung). Die Schauplätze, gedreht wurde in Kleinstädten bei Warschau, sind trostlos wie die Gefühlswelt der Frauen. Wasilewski beschreibt mit den «Vereinigten Staaten der Liebe», die es eben nicht gibt, Hoffnungen, die zerplatzen, die stranden.

****°°

Worlds Apart

rbr. Liebe in Griechenland. Drei Paare, drei Generationen, drei Liebesgeschichten, die während der Osterwoche in Athen spielen: Die Studentin Daphne (Niki Vakali) hat Glück, als sie überfallen wird. Der syrische Flüchtling Farris (Tawfeek Barhom aus Palästina) hilft ihr aus der Patsche. Abteilungsleiter Giorgos (Christoforos Papakaliatis) bändelt mit der Schwedin Elise (Andrea Osvárt aus Ungarn) an. Die Supermarkt-Angestellte Maria (Maria Kavoyianni) wird vom pensionierten deutschen Literaturprofessor Sebastian (J-onathan K-Kimble Simmons, demnächst in «La La Land» zu sehen) verehrt, doch sie ist gebunden. Ein junges Paar um die 20, zwei Menschen um die 40 und schliesslich eine Liebe zwischen Senioren über 65. Letztlich fliessen die drei Geschichten zusammen, führen zu Verknüpfungen, zu Berührungen. Papakaliatis, der auch das Drehbuch schrieb, wollte einen Film über die Liebe drehen, verankert in der rauen Wirklichkeit. Die Zeit spielt mit: soziale und politische Auswüchse (Faschisten!), Krisen und Unsicherheit, Flüchtlingsproblematik und Lieblosigkeit. Am Ende siegen Eros und Psyche. Das mag romantisch sein, ist aber auch tröstlich.

****°°

L‘Odyssée

rbr. Wie der Vater so der Sohn. Sein Name ist unvermeidlich mit Ozeanen und Unterwasserwelt verbunden. Der Franzose Jacques-Yves Cousteau (1910-1997), Meeresforscher und Filmer, war ein Pionier auf seinem Gebiet. 1942 drehte er seinen ersten Unterwasserfilm und entwickelte den ersten Scooter, ein motorisiertes Unterwassergefährt für Taucher der Marine. Das ausgemusterte Minensuchboot «Calypso» baute er zum Forschungsschiff aus und stach 1951 in See. Er war auf allen Meeren unterwegs, drehte über 100 Filme und starb in Paris 1997 in Paris. Der Spielfilm «L‘Odyssée» setzt 1949 ein, schildert nicht nur die Besessenheit und Mut des Forschers, Stars und Frauenhelden (Lambert Wilson), sondern auch sein harsches Verhältnis und Verhalten zur Ehefrau Simone (Audrey Tautou), zu seinen Söhnen Philippe (Pierre Niney) und Jean-Michel (Benjamin Lavernhé). Jacques-Yves Cousteau suchte das perfekte Bild, dafür waren ihm (fast) alle Mittel recht. Finanzieren liess er sich auch von Ölkonzernen, die in den Meeren nach Öl suchten und nicht gerade als Umweltschützer gelten. Sein Sohn Philippe, der erst spät zum Team stiess, entwickelte früh ein Bewusstsein für Umwelt- und Naturschutz, scheute nicht den Konflikt mit dem Übervater und überzeugte ihn letztlich. Gemeinsam gründeten sie 1973 die Cousteau-Society, die sich für Erforschung und Schutz der Meere einsetzt. Sein ältester Sohn Philippe sollte das Erbe übernehmen und stürzte 1979 mit dem eigenen Flugzeug ab. Für seine erste Frau Simone wurde das Schiff «Calypso» zur Heimat, zur selbstgewählten Meeresenklave, zum Zufluchtsort. Cousteaus obsessives Meeres- und Filmtrieb, aber auch sein fragwürdiges Verhältnis zu Simone macht der Film von Jérôme Salle immer wieder zum Thema. Das Porträt ist denn auch kein Heldenlied, keine Starhommage, sondern ein kritischer Film über den berühmten und wichtigen Meereserforscher und -dokumentarist. Sehenswert allemal.

*****°

Welcome to Norway

rbr. Von Flüchtlingen und Versagern. Die Situation der Flüchtlinge, die kommen, die angekommen und versorgt werden sollen, ist eines der beherrschenden Themen des Jahres 2016. Manche rühren damit die politische Trommel, manche sorgen und kümmern sich darum, andere können es nicht mehr hören und würden am liebsten vor der Flüchtlingsfrage flüchten. Man kann das Thema auch humorvoll, witzig, ironisch angehen. Davon zeugen aktuell mindestens zwei Kinofilme: «Willkommen bei den Hartmanns», eine deutsche Komödie, in der ein nigerianischer Flüchtling als Familientherapie dient, und das lakonische Drama «Welcome to Norway». In einem abgelegenen Zipfel Norwegens kommt der Pleite-Hotelier Primus (Anders Baasmo Christiansen) auf die Idee, seine marode Herberge als Flüchtlingsunterkunft anzubieten. Das gibt Kohle vom Staat. Auch seine Tochter Oda ist wenig davon angetan. Und schon trudeln die ersten fünfzig Asylanten ein, nur sind weder Anbieter Primus noch die Hotelzimmer für den Einzug bereit, und seine miesepetrige Frau Hanni (Henriette Steenstrup) schon gar nicht. Man improvisiert, und Primus findet in Abedi (Olivier Muskita) einen Verbündeten unter den Flüchtlingen, der als einziger Norwegisch versteht. Gemeindehelferin Line (Renate Reinsve) meint es gut, vor allem mit Primus, der sich auf ein Techtelmechtel mit ihr einlässt – für ein Darlehen. Kurzum, ein grosse Kuddelmuddel im Flüchtlingshotel mit Menschen aus dem Irak, aus Syrien, Libanon, Russland, Äthiopien usw. Es menschelt, und Primus, der ewiger Verlierer und gute Tor, wandelt sich vom Fremdenfeindling zum Gutmenschen. Regisseur Rune Denstad Langlo gelingt der Spagat zwischen aktueller Problematik und (schwarzem) Humor. Eine nordisch lakonische Komödie mit Hintersinn – melancholisch, aberwitzig und zutiefst menschlich.

****°°

Burg Schreckenstein

rbr. Internatsschüler im Clinch. Die beliebte Kinderbuchreihe um Internatsschüler ist zwar in die Jahre gekommen, schaffte es jetzt aber, zeitgemäss aufgepäppelt, ins Kino. Oliver Hassencamps Jugendbuchreihe um «Burg Schreckenstein» entstand zwischen 1959 und 1988. Ralf Huettner hat den Kleinkrieg zwischen den Schülern der Burg Schreckenstein und den Mädchen des Internats Rosenfels schön altmodisch inszeniert. Nun kungeln, tricksen und turteln sie auf der Leinwand, die Teenager in der idyllischen Provinz, ausgerüstet mit modernem Spielzeug wie Handys, Drohnen etc. Hauptschauplatz ist die intakte Burg Schreckenstein. Aus verschiedenen Büchern hat Drehbuchautor Christian Limmer («Tatort», «Polizeiruf 110») eine Story destilliert. Den elfjährige Stephan (Maurizio Magno) stecken die getrennt lebenden Eltern ins Internat. Der Jüngling muss erst Mutproben absolvieren, um im erlauchten Rittergeheimbund der Mitschüler aufgenommen zu werden. Dazu gehören Mutproben, etwa nächtens ins benachbarte Mädcheninternat einzudringen. Weder der eigene liberale Schuldirektor Rex (Henning Baum, «Der letzte Bulle)» noch seine gestrenge Gegenspielerin, die Leiterin der Mädchenschule auf Schloss Rosenfels, Dr. Horn (Sophie Rois), sind von dieser nächtlichen Attacke erbaut. Nicht genug, die Mädchenclique unter Führung Beas (Nina Goceva) sinnt auf Rache. Was sich liebt, neckt sich. Im Grunde genommen, mögen sich die Jungs und Mädchen. Alte Moralgrundsätze wie Fairness, Ehrlichkeit und Wahrheit gelten noch. Über allem thront der nostalgisch-romantische Burgherr (Harald Schmidt, verschmitzt wie eh und je). Der Familienfilm – ohne Technoaction, Gewaltkitzel und Popcorn-Krawall – tut gut. Regisseur Ralf Huettner («Der Koch») lieferte eine amüsante, schröcklich schöne Teenie-Komödie.

***°°°

Magnus – Der Mozart des Schachs

rbr. Norwegisches Genie. Schach – das «königliche Spiel» stammt wohl aus Nordindien, wurde durch die Araber verbreitet und etablierte sich im 13. Jahrhundert in Europa. Es war im 18. und 19. Jahrhundert Bestandteil der bürgerlichen Kultur. Doch erst mit den grossen Turnieren ab 1851 (anlässlich der Weltausstellung in London) wurde Schach öffentlich wahrgenommen. Aber Schach – dieses geniale Strategiespiel als Kinothema? Es taucht hier und da in Filmen auf, beispielsweise im SF-Klassiker «2001: A Space Odyssey» oder in «Harry Potter und der Stein der Weisen». Zuletzt versuchte Edward Zwick 2014 in «Bauernopfer – Spiel der Könige» dem Jahrhundertduell Robert «Bobby» Fisher gegen Boris Spasski ein filmisches Denkmal zu setzen. Mit Tobey Maguire als «Bobby» und Liev Schreiber als Spasski versuchte der Regisseur, dem Duell auch eine politische Dimension abzugewinnen. Der Spielfilm fiel durch. Eine ganz andere Perspektive wählte der Norweger Benjamin Ree. Er bleibt fokussiert auf das norwegische Schachgenie Magus Carlsen, grub im Filmmaterial der Familie und blieb nah dran am «Mozart des Schachs». Magnus ist ein stiller, wortkarger Mensch, der im Spiel aufgeht und Schach lebt. Mit 13 Jahren wurde er norwegischer Schachmeister und errang den Grossmeistertitel. Besessen und beseelt arbeitete der Norweger auf den Weltmeistertitel hin. 2013 qualifiziert er sich tatsächlich für einen Weltmeisterschaftskamp gegen den Inder Viswanathan Anand. Magnus ist dazumal 23 Jahre alt. Zuletzt verteidigte er seinen Titel im November 2016 gegen Sergej Karjakin erfolgreich, verlor aber im Dezember 2016 denkbar knapp den Titel als Schnellschachweltmeister. Die Filmdokumentation endet freilich mit dem ersten Titelgewinn in Indien und seinen Schritt in die Geschäftswelt – als Model. Die filmischen Beobachtungen und Annäherungen zeichnen das Bild eines scheuen, introvertierten, empfindlichen Menschen. Es ist sein Vater, der ihn von Kindesbeinen begleitet und coacht, der das Bild wesentlich mitzeichnet. Magnus selber bleibt bis auf wenige Momente – etwa in der Phase einer drohenden Niederlage gegen Anand – verschlossen. Auch seine Geschwister tragen wenig dazu bei, diesen aussergewöhnlichen Schachmeister wirklich kennenzulernen. Sein Welt dreht sich um Schach, anderes, beispielsweise eine Freundin, kommen darin augenscheinlich nicht vor. Er ist weltweit einer der bekanntesten Norweger und bleibt uns trotzdem irgendwie fremd. Aber auch das ist spannend.

****°°

Vier gegen die Bank

rbr. Bankräuber-Klamotte. Einen Spass wollten sie sich wohl machen, Regisseur Wolfgang Petersen («Air Force One», «Troja») und seine Stargang Til Schweiger, Jan Josef Liefers, Matthias Schweighöfer und Michael «Bully» Herbig. Drei Verlierer und ein Insider tun sich zusammen, um von einer Bank ihr angelegtes Geld zurückzuholen, was Manager offenbar verzockt beziehungsweise abgezwickt haben. Bei Ex-Serienstar Peter (Liefers) ist die Luft draussen, Box-Möchte-gern-gross Chris (Schweiger) trainiert sich an Frauen ab, Werbefuzzi Max (Schweighöfer) fühlt sich von seiner Agentur übergangen und hat gekündigt. Tobias (Herbig), der verklemmte Anlageberater, wurde von seinem Bankenchef (Thomas Heinze) zum Opfer gemacht und eiskalt abserviert. Das Trio will ihm ans Leder, dann macht er bei einem geplanten Banküberfall mit – als Insider. Das hätte eine knackige Räuberpistole, eine deftige Satire über Bankwesen, Abzocke und Gegencoup werden können, eine Art Robin-Hood im Banken-Haifischbecken. Stattdessen werden alte Gags bemüht, Clichés bedient und Lacher inszeniert. Nur selten ist die Komödie komisch, kitzelt der Aberwitz und amüsiert die durchaus charmante Gang. Frauen (wie Alexandra Maria Lara) spielen auch mit, aber das tut so gut wie gar nichts zur Sache. Einen (verstaubten) Spass wollte Petersen sich in Deutschland machen, nachdem er bereits 1976 einen ARD-Fernsehfilm unter dem Titel «Vier gegen die Bank» fabriziert hatte und den Stoff nun auffrischte. Wer findet das lustig?

**°°°°

Egon Schiele – Tod und Mädchen

rbr. Starke Frauen, verstörende Bilder. Künstler sind wieder gefragt – im Kino. Es sei an die beiden Dokumentarfilme über Hieronymus Bosch erinnert, an den Spielfilm «Cezanne et moi» über die Freundschaft zwischen Paul Cézanne und Emil Zola, «Paula», Zeitbild und Porträt über die Malerin Paula Modersohn-Becker, oder «Vor der Morgenröte», ein Spielfilm über die Exiljahre des Literaten Stefan Zweig («Die Schachnovelle») erinnert. Nun zeichnet der Wiener Dieter Berner ein Bild des provokativen Malers «Egon Schiele – Tod und Mädchen». Der malerische Film beginnt quasi mit dem Ende, dem todkranken Egon Schiele (er stirbt 1918 mit 28 Jahren an der Spanischen Grippe). Im Fokus stehen der Künstler und seine Musen, seine Frauen: Modelle, Geliebte, Schwester. Gerti (Maresi Riegner), seine jüngere Schwester, wird seine erste Muse, Nacktmodell, Managerin. Eine ebenso wichtige Rolle in seinem Leben nimmt die resolute, unabhängige Wally (Valerie Pachner) ein, Geliebte und Aktmodell, das ihm der ältere Kollege Gustav Klimt zugeschanzt hatte. Sie wird ihn begleiten, auch wenn sie der vermögenden Edith Harms (Marie Jung), die seine Ehefrau wird, weichen muss. Der Expressionist Egon Schiele, exzellent und galant verkörpert durch Noah Saavedra, ist ein besessener, getriebener Künstler aus Österreich. Seine Bilder sind harsch, provokant, entblössend. Die ausgezehrten Leiber künden eher vom Tod denn von Leben und Liebe. Skandal, schrien Zeitgenossen. Er wird der Kinderpornografie bezichtigt und wegen angeblicher Schändung einer Dreizehnjährigen angeklagt. Ein ruheloses Dasein, von der Kunstwelt angefeindet, vom Leben infiziert und von der Leidenschaft ausgezehrt. Seine Bilder sind nicht malerisch, nicht schön (und wurden prompt von den Nazi als «Entartete Kunst» diffamiert). Sie sind leibliche und seelische Entblössungen. Schieles tragisches Leben wurde stilgerecht und augenfällig vom Österreicher Berner in Szene gesetzt. Allein es fehlt das Feuer, die Leidenschaft. Die zur Schau gestellte Sinnlichkeit auf der Leinwand trügt, ist zwar malerisch, aber nicht sinnlich. Der Mensch und Maler Schiele, seit seines Lebens verkannt, geht so nicht unter die Haut, wohl aber seine Werke.

***°°°