«Annäherung an das Unfassbare» – Die neue Anthologie des Dichters Ulrich Schacht

Von Michael Böhm

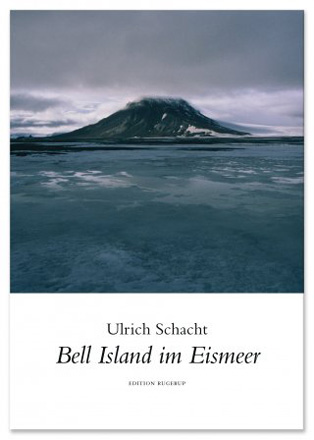

Eis spielt eine besondere Rolle im literarischen Schaffen von Ulrich Schacht: Lanzen im Eis nennt sich einer seiner Lyrikbände, der unter anderem die deutsche Teilung thematisiert. Vereister Sommer heisst die Liebesgeschichte seiner Mutter und seines russischen Vaters, die durch die politische Willkür in der DDR erkaltete. Nun legt Ulrich Schacht eine neue Sammlung von Gedichten vor: Bell Island im Eismeer vereint Naturgedichte, die auf seinen häufigen Fahrten in die Polarregion in den vergangenen zehn Jahren entstanden: sprachschön, anspielungsreich, voll gedanklicher Tiefe.

Diese Lyrik macht die Stille hörbar, die den einzelnen Menschen in arktischen Breiten überwältigt, sie lässt ihn die Ohnmacht fühlen, die ihn darin befällt – aber auch immer wieder die tröstliche Idee seines kosmischen Eingebundenseins erfahren:

‚Wasser das Wasser ist Weg zwischen Stein und Gestein:’, heißt es im Titelgedicht, ‚Erdblut ragt übers Eis geronnene Zeit darauf der Himmel lastet. Ich habe gesehen, lichtweit, einen Entwurf ohne mich und ich war glücklich.’

In der poetischen Reflexion über die kleine Insel beim Franz-Joseph Archipel geht das nur schwach zu vernehmende Ich auf in den ‚Kuppeln über der Kuppel’, die aus ‚Nebeln blaue Wolken blühten’, in den Nestern, ‚in denen die Sonne zahllos sich gebar’; es beginnt ‚der Stille’ zu glauben und seine ‚Augen ohne Furcht’ in ‚schwarzen Buchten stranden’ zu lassen.

Aber dennoch will sich der Dichter ‚kein Haus errichten’ in dieser Landschaft, sondern sie unberührt, unenthüllt belassen. Schacht beschwört sehnsüchtig archaische, zauberhafte Welten – ohne sie besitzen zu wollen:

‚Die Küste Grönlands ist ein Kreis aus dunklen Steinen, die so liegen, wie erste Augen sie gesehen’; gefallener Schnee ist ‚weißes Schweigen’, das ‚erwachen’, die Welt weiter werden lässt, sodass ‚Bäume keine Schatten werfen’ und ‚in Licht wurzeln’; die Bucht von Northbrook ‚dehnt den Augenblick gegen die Zeit’, in ihr ‚schreien die Vögel’, dass der Tod eine ‚reine Erfindung der Augen’ sei.

Zwiesprache mit der Natur

Schacht hält intensive Zwiesprache mit der Natur, erfährt, bestaunt sie, offenbart das Mysterium der Schöpfung; aber nicht in dem er es entzaubert, sondern vielmehr bewahrt und es jenseits des rational zu Erfassenden verdichtet – zu Dichtung, zu Kunst formt.

‚Und dann kam der Regen und es schneite’, heißt es, ‚schräg von der Kirsche Blüten ins Grün Haben wir Augen haben wir das Geheimnis der Welt gesehen’.

Es gibt wohl nur wenige Naturgedichte, die so eindrucksvoll das Bedürfnis des modernen Menschen nach Transzendenz widerspiegeln. Wie schon in früheren Arbeiten rehabilitiert Schacht das magische Element in der Naturlyrik, verbindet es mit präzisen Beschreibungen von Orten und Fakten zu einer Art phantastischem Realismus und lässt dabei zuweilen die Poesie aus fast surrealen Motiven erwachsen: ‚Krischs zerschnittene Lungen atmen Nebel Eiswasser strömt durch den Schädel’, notiert er auf der Insel Wilczek, am 79. Grad nördlicher Breite: Dort, wohin 1873 die österreichisch-ungarische Nordpolexpedition führte, bei der der Schiffsmaschinist Otto Krisch den Tod fand. Der, beladen ‚mit schwerem Gestein’, ‚kommt nicht vom Fleck, aber vertraut den Gefährten’. Während jene, ‚daheim und dahin’ sind „’m Kreuz das gesunkene Schiff die gefrorene Zeit. Wie Krisch’.

Eis, das weiss der Leser irgendwann, ist bei Schacht Anfang und Ende, A und O, das eisgekühlte Sein der Welt, aus dem Leben erwacht oder sich in ihm beschließt. Es ist Synonym für das Unsagbare, Unfassbare, für das, was hinter den Dingen steht.

Doch verlieren sich Schachts Gedichte nicht in den metaphysischen Reflexionen über die Natur. Zu sehr fühlt sich der einstige DDR-Oppositionelle dem intellektuellen Engagement verpflichtet, das ihn 1973 ins Gefängnis brachte, das ihn nach seinem Freikauf durch die Bundesregierung zwei Jahre später auch im Westen Deutschlands zu einem Unbequemen, ja Angefeindeten machte – und das ihn nunmehr im 14. Jahr in Schweden leben lässt: ‚in wohltuender Distanz zu den politischen Entwicklungen zu Hause’, wie er einmal meinte.

Daher lassen sich diese Naturgedichte auch nicht losgelöst vom Politischen lesen, werden sie auch immer wieder zu Metaphern für das, was Natur als Kultur übersteigt, laden sie ein, Stellung zu beziehen: So spürt der Dichter in den Ruinen des Klosters Alvastra am Vättern, dem zweitgrößten See in Schweden, noch den religiösen Horizont vergangener Epochen, der sich im Gesang der Mönche manifestierte und der das ‚Blau späterer Tage brach’, fragt er herausfordernd, wohin die Welt ohne Heilsgewissheit treibt: ‚Die Trümmer überschreiten wir, den See im Blick, wohin?’.

Kreislauf von Schöpfung und Zerstörung

So werden Steine wieder zu ‚Sand Gebirge Grund’, lässt ‚Erdachseneis’ wieder ‚Meridiane schmelzen’, wird der Mensch wieder zum ‚Mönch’, zu ‚Leid’ zu ‚Saloth Sar’, ruft all das den Gedanken eines ewigen Kreislaufes von Schöpfung und Zerstörung wach, der die aufklärerische Idee technischen und moralischen Fortschritts konterkariert; und so scheint das lyrische Ich angesichts vorbeiziehender Schwäne am Novemberhimmel die Unmöglichkeit zu hinterfragen, eine andere als jene Freiheit zu empfinden, die die Tradition und das Gewordene verneint, die abstrakt ist und negativ, die ein imaginäres ‚wovon’ meint und die dem modernen Menschen das farbenfrohe Banner der Emanzipation entfaltet, aber ihn dabei zum transzendental Unbehausten macht:

‚Warum hör ich als Klagelaut von angeschmiedeten Galeerensklaven, was so, hoch über mir, dahinzieht: Ganz mit sich im Reinen?’.

Und – gelegentlich scheint der Dichter denn auch Momente zu haben, in denen sich einstellt, was sich in seiner Lyrik oft als eine verzweifelte Suche danach manifestiert: Verwurzelung, geistige und physische Heimat, metaphysisches ‚Eins-sein’ mit sich und der Welt. ‚Ein Tag an dem ich wusste wer ich bin ein Tag an dem ich wusste wer ich werde.’ schreibt Schacht in Sommeranfang,

‚Ein Tag dem jede Wolke Sinn gab selbst dem Schatten den sie warf auf jene Erde, die mir ein Grund war ohne Furcht zu schauen’. Verse wie diese gehören zu den berührendsten des Dichters Ulrich Schacht.

Ulrich Schacht

Bell Island im Eismeer

Edition Rugerup. 2011.

ISBN 978-3-942955-09-6

Ulrich Schacht (* 1951) wurde im Frauengefängnis Hoheneck, wo seine Mutter inhaftiert war, geboren und wuchs in Wismar auf. Nach Handwerkslehre und Sonderreifeprüfung studierte er in Rostock und Erfurt evangelische Theologie. 1973 wurde er in der DDR wegen „staatsfeindlicher Hetze“ zu sieben Jahren Freiheitsentzug verurteilt, 1976 in die Bundesrepublik Deutschland entlassen. Er studierte anschließend ‚Politische Wissenschaften’ und ‚Philosophie’ in Hamburg und arbeitete als Feuilletonredakteur und Chefreporter für Kultur der Zeitungen, u.a. ‚Die Welt’ und ‚Welt am Sonntag’ sowie als Autor diverser Periodika, darunter ‚Süddeutsche Zeitung’, ‚Focus’, ‚Rheinischer Merkur’, ‚Die Zeit’, ‚Cicero’, ‚Merkur’. Der seit 1998 freischaffende Autor und Publizist wohnt heute in Schweden.

Ulrich Schacht erhielt verschiedene Preise, Auszeichnungen und Literaturstipendien, u. a. 1981 den Andreas Gryphius-Förderpreis sowie das Alexander-Zinn-Preis-Stipendium der Freien und Hansestadt Hamburg und 1990 den Theodor-Wolff-Preis für herausragenden Journalismus. Er ist Mitglied der Hamburger Autoren-Vereinigung sowie des P.E.N.-Clubs. 2007 wurde er zum Dresdner Stadtschreiber gewählt.