«Nadeschda Mandelstam: Erinnerungen an Anna Achmatova»

Von Ingrid Isermann

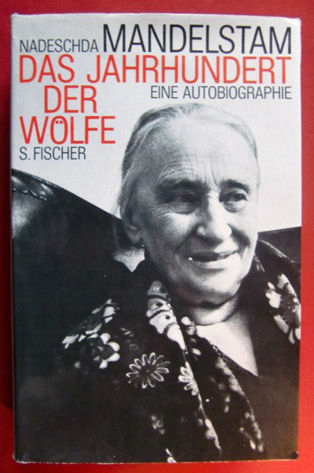

Erst vor wenigen Jahren wurden im Nachlass von Nadeschda Mandelstam (1899-1980) ihre Erinnerungen an die Dichterin Anna Achmatowa (1889-1966) entdeckt – ein bewegendes Dokument ihrer Freundschaft in schwierigsten Zeiten. Achmatowa, die charismatische, verehrte, unbeugsame Dichterin, bangt um ihren Sohn, der in den stalinistischen Gefängnissen inhaftiert ist, während die Freundin die Gedichte ihres 1938 im Lager umgekommenen Mannes rettet, indem sie jede Zeile seiner verbotenen Texte im Gedächtnis bewahrt. Nadeschda Mandelstam, die ihren Mann, den Dichter Ossip Mandelstam (1891-1938), um viele Jahre überlebte, hat sich im Alter mit ihren Memoiren „Das Jahrhundert der Wölfe“ und „Generation ohne Tränen“ international einen Namen geschaffen. Ein aussergewöhnliches Dichterporträt und Zeitzeugnis zugleich, ein vierzig Jahre währendes Gespräch über Angst und Niedertracht, über Gewalt, Macht und Ohnmacht, dennoch der Liebe, Eros und Literatur verpflichtet.

Ossip Mandelstam, seine Frau Nadeschda und die Dichterin Anna Achmatova wurden Ende des 19. Jahrhunderts geboren. Sie erlebten den Ersten Weltkrieg, die Revolution von 1917 und den Bürgerkrieg, sie erlitten stalinistische Repressionen, die Ossip das Leben kosteten. Während des Zweiten Weltkrieges standen Nadeschda Mandelstam und Anna Achmatova gemeinsam die Evakuierung vor der deutschen Okkupation durch. Sie erlebten das „Tauwetter“ 1956 und schliesslich die Breschnew-Ära.

Die drei Zeitzeugen einer schrecklichen Epoche verband eine enge lebenslange Beziehung. Während Anna Achmatova und Ossip Mandelstam die russische Lyrik der Moderne entscheidend prägten, hielt Nadeschda, die Mann und Freundin um viele Jahre überlebte, das 20. Jahrhundert in ihren Erinnerungen fest. Der Text über die Dichterin und geliebte Freundin, so Pawel Nerler, fokussiert die Zeitläufe in einem ganz persönlichen, sehr emotionalen Porträt.

Nadeschda Mandelstam, 1899 in Saratow in einer jüdischen Familie geboren, wuchs in Kiew auf, wo sie im Mai 1919 Ossip Mandelstam kennenlernte. Mit Anna Achmatowa verband sie seit 1925 eine enge Freundschaft. 1934 folgte sie Mandelstam in die Verbannung. Der widerspenstige, durch Gedichte gegen Stalin in Ungnade gefallene Dichter („Im Luftgrab“, „Das Rauschen der Zeit“) starb in einem Durchgangslager in der Nähe von Wladiwostok am 27. Dezember 1938. Nach seinem Tod musste sie selbst mit Repressalien rechnen.

Die Kriegsjahre verbrachte Nadeschda Mandelstam mit Anna Achmatowa in Taschkent, danach arbeitete sie als Englischdozentin in verschiedenen Städten der Sowjetunion. Ende der fünfziger Jahre begann sie mit der Niederschrift ihrer Memoiren, die sie weltberühmt machten. Nadeschda Mandelstam starb 1980 in Moskau.

Anna Achmatova wurde 1889 in Bol’soj Fontan bei Odessa geboren. Ihr Vater war Offizier der Handelsmarine, Schulen in Petersburg und Kiew. 1910 und 1911 Aufenthalt in Paris, anschliessend in Leningrad, wo sie sich den Akmeisten anschloss. 1933 und 1936 Puschkinstudien. 1946-1950 Schreibverbot. 1965 Ehrendoktor der Universität Oxford GB. Sie starb am 5. März 1966 in Domodedovo bei Moskau.

„In den schrecklichen Jahren unter Joshow habe ich siebzehn Monate schlangestehend vor den Gefängnissen von Leningrad verbracht. Einmal erkannte mich jemand irgendwie. Da erwachte die hinter mir stehende Frau mit blauen Lippen, die natürlich niemals meinen Namen gehört hatte, aus der uns allen eigenen Erstarrung und fragte mich leise (dort sprachen alle im Flüsterton):

„Und das können Sie beschreiben?“

Und ich sagte: „Ja“.

Da glitt etwas wie ein Lächeln über das, was einmal ihr Gesicht gewesen war“.

Anna Achmatova, April 1957, Leningrad

Auszug aus dem Buch „Erinnerungen an Anna Achmatova“:

Eine Widmung in einem Buch:

»Für Freundin Nadja, damit sie sich

ein weiteres Mal an das erinnert, was mit uns war.«

Von dem, was mit uns war, ist das Tiefste und Stärkste die Angst und ihr Produkt – das ekelhafte Gefühl der Scham und der vollkommenen Hilflosigkeit. Daran muss man sich nicht erinnern, »das« ist immer bei uns. Wir haben einander gestanden, dass »das« stärker war als Liebe und Eifersucht, stärker als alle menschlichen Gefühle, die uns zuteil wurden. Von den ersten Tagen an, als wir noch tapfer waren, bis Ende der fünfziger Jahre hat die Angst alles, was das Leben der Menschen normalerweise ausmacht, in uns erstickt, und für jeden Lichtblick bezahlten wir mit Albträumen, im Schlaf oder im Wachen.

Die Angst hatte einen leibhaftigen Grund: geschrubbte Hände mit kurzen dicken Fingern, die in unseren Taschen wühlen, die gleichmütigen Gesichter der nächtlichen Gäste, ihre trüben Augen und von Schlaflosigkeit geröteten Lider. Nächtliches Klingeln – »Ihr machtet friedlich in Sotschi Urlaub, da schleppten sich schon diese Nächte zu mir, und ich hörte dieses Klingeln« –, das Poltern der Stiefel, der »schwarze Rabe«, wer ist da?, der Tölpel, der auf der Straße Wache steht, nicht um etwas Neues über uns zu erfahren, sondern bloß mit dem Ziel, uns Angst zu machen und restlos einzuschüchtern.

Nachts in den Stunden der Liebe ertappte ich mich bei dem Gedanken:

Wenn sie nun hereinkommen und uns unterbrechen? So war es dann auch und hinterließ eine eigentümliche Spur – die Mischung zweier Erinnerungen.

Außer der körperlichen gab es da noch eine andere Seite, gleichsam eine moralische. 1938 erfuhren wir, dass man »dort« die »psychologischen Verhörmethoden« aufgegeben hatte und zum »vereinfachten Verhör« übergegangen war, also schlicht folterte und schlug.

A. A. sagte: »Jetzt ist alles klar: Mütze auf, Ohrenklappen runter – und ab die Post!«Und aus irgendwelchen Gründen dachten wir, ohne Psychologie brauchten wir keine Angst mehr zu haben, sollten sie uns ruhig die Rippen brechen . . .

Aber sie änderte ihre Meinung bald: keine Angst mehr haben?

Angst muss man haben – wir kennen uns ja selber nicht. Vielleicht brechen wir zusammen und plappern alles Mögliche aus, wie A, B und C es getan haben, und nach unseren Angaben holt man Leute ab ohne Ende . . . Wirklich, woher sollen Menschen wissen, wie sie sich in unmenschlichen Situationen verhalten? Ich habe viel von ihr gelernt, und auch dieses: Herrgott, hilf, denn ich kann ja nicht einmal für mich selbst garantieren . . .

Mehr als alle anderen fürchtete A. A. die »Arglosen«. In unserer Situation waren sie am gefährlichsten. Dem Arglosen fehlt die Widerständigkeit. Wenn er ihnen in die Hände fiel, konnte ein Argloser aus Dummheit Verwandte, Bekannte und Unbekannte zugrunde richten.

Eltern, die ihre Kinder schützen wollten, ließen sie in Unwissenheit, und dann konnten die Eltern einkassiert werden, und der Arglose blieb seinem Schicksal überlassen, oder der Arglose wurde einkassiert, ein netter, offenherziger Mensch, oder es wurde niemand einkassiert –manche haben Glück! –, und der Arglose lief durch die Straßen und Häuser, redete, wie er es verstand, schrieb manchmal auch Briefe oder führte Tagebuch, und die Zeche für seine Idiotie zahlten andere. Für uns war ein Argloser schlimmer als ein Provokateur: Dem Provokateur spielst du Komödien vor, und er weiß das, der Arglose schaut blauäugig in die Welt, und du kannst ihm den Mund nicht stopfen.

In unserer Zeit hat nur die Angst aus den Menschen Menschen gemacht, aber nur unter der Voraussetzung, dass sie nicht zu gewöhnlicher Feigheit führte. Angst war ein Organisationsprinzip, Feigheit die erbärmliche Aufgabe von Positionen. Das konnten wir uns nicht erlauben, und um die Wahrheit zu sagen, eine solche Versuchung verspürten wir auch nicht.

In den schlimmsten Jahren ging A. A. immer als Erste in die Häuser, wo nachts »liebe Gäste« gewirtschaftet hatten – diese hier: »Und die ganze Nacht erwarte ich liebe Gäste, und klirr mit den Fesseln der Kette an meiner Tür.« Kürzlich fragte ich Tatotschka, die Wunderschöne, die zu ihrem Glück nur fünf Jahre ohne Wiederholungsurteil runtergerissen hat, das aber mit allem,was dazu gehörte: Beschlagnahmen, Wohnsitzbeschränkungen, Fallstricken und Verlusten: »Ist sie gekommen?« »Natürlich«, antwortete Tatotschka. »Sofort . . . Als Erste . . . Wir hatten noch nicht einmal aufgeräumt . . .« »Und wer hat gesagt, heute brauchte man nur Aschenbecher und Spucknapf – sie oder du?« »Sie natürlich«, antwortete Tatotschka verwundert.

Diese hinreißende Frau, L.s Witwe, symbolisiert für mich Sinnlosigkeit und Grauen des Terrors – womit hatte sie, zart, ätherisch, rührend, ein solches Schicksal verdient? Das war nun wirklich eine Frau wie eine Blume – wie konnte man ihr das Leben vergiften, den Mann umbringen, bei Verhören ins Gesicht spucken, sie von ihrem kleinen Sohn trennen, den sie dann nie wiedersah, weil auch er umkam, während sie in stinkender Wattejacke und Ohrenklappenmütze im Lager verfaulte? Womit hatte sie das verdient? Sie wurde der Idee zum Opfer gebracht, man müsse die Welt verändern, um alle Menschen glücklich zu machen, und einer so großen Aufgabe war nur der Übermensch gewachsen mit seinen starken Mitstreitern, den – wenn auch zweitklassigen – Spielarten des Übermenschen, denen alles erlaubt ist. Was tut man nicht alles aus Menschenliebe . . .

Andererseits ist meine Tata, die auch im Alter hinreißend geblieben ist, ein Symbol weiblicher Stärke, unerhörten passiven Widerstands gegen diejenigen, die »starke Männer« in fügsame, zitternde Kreaturen mit gut organisiertem Kollektivverstand verwandelten.

Wer sagte noch, dass der Kollektivverstand immer etwas Kreatürliches ist? Auf die Bemerkung, sie könne zum zweiten Mal heiraten – so wurde manchmal als Geste besonderen Entgegenkommens mitgeteilt, dass der Ehemann tot war, erschossen, erfroren oder auf andere Weise umgekommen –, gab Tatotschka dem Staatsanwalt zur Antwort:

»Von Toten lasse ich mich nicht scheiden.«

Frauen gingen weniger deformiert aus diesen Prüfungen hervor als Männer, Psychosen waren seltener bei ihnen, sie gaben nicht so früh auf, obwohl auch sie geschlagen und mit Hunger und Schlafentzug gequält wurden. Sogar ihre Lagerzeit ertrugen sie standhafter als Männer. Schalamow sagte mir, dass Frauen manchmal ihren Männern an die Kolyma nachgereist kamen, um ihr Los wenigstens irgendwie zu erleichtern. Sie setzten sich unglaublichen Qualen aus, wurden vergewaltigt, misshandelt. Doch sie kamen her und lebten dort. Aber er hat nie gehört, dass auch nur ein Mann zu seiner Frau oder Freundin gekommen wäre – »Liebste, ich gebe mein Leben für dich hin . . .«

Was hat uns dieses verfluchte Zeitalter der tierischen Angst gegeben?

Was kann ich zu ihrer Rechtfertigung sagen? Wenn ich nachdenke, vielleicht einiges, aber vorerst: Es gab trotz allem ein paar Menschen, die Menschen geblieben sind, Einzelne, Tropfen im Ozean; nicht alle sind zu Unmenschen geworden. Und: Unter Umständen wie diesen erkennt man einen Menschen schneller und leichter als dort,wo sich mit den Konventionen anständigerÄußerungen und anständigen Verhaltens Unmenschen als Menschen tarnen können, und schließlich: Wenn akute Krankheiten nicht zum Tode führen, ermöglichen sie eine gründlichere Heilung als chronische, langsam verlaufende mit verderblichen Folgeschäden. Alle drei von mir auf die Schnelle gefundenen Rechtfertigungen schlagen wohl eher negativ als positiv zu Buche.

A. A. und ich haben uns sehr dafür interessiert, was Tapferkeit ist.Erstens stellten wir sofort fest, dass Tapferkeit, Mut und Standhaftigkeit keine Synonyme sind. Zweitens haben Leute, die im Alltagsleben jämmerliche Feiglinge waren, Speichellecker oder Beamte, die mit den Augen an den Vorgesetzten hingen und nicht wagten, eine eigene Meinung zu hegen, geschweige denn auszusprechen, sich während des Krieges als mutige Offiziere entpuppt, als echte, unerschütterliche Kämpfernaturen. Was hat den Kampfgeist in ihnen gestärkt?

Doch nicht etwa, dass sie einfach Befehle befolgten, ohne die geringste Verantwortung für das Geschehen zu übernehmen?

Was mit uns geschah, könnte man eine Krise des Geistes nennen, und die sogenannten echten starken Männer, die he-men, wie die Engländer sagen, wiesen als Erste die Verantwortung für das, was passierte, von sich und schlossen gehorsam die Reihen der Jasager. Die Schwächeren dagegen, von denen man sagt: »Was ist das schon für ein Mann«, legten die größte Widerstandskraft an den Tag. Im schwachen Körper fand sich unerwartet ein Fetzen Geist. Nicht wer weiß wie stark, aber bei unseren Sünden heißt das schon etwas. Gemeinsam mit den Frauen strampelten sie sich ab, wobei sie sich den Glauben an den Menschen bewahrten, daran, dass er wiedererstehen, bereuen und ein neues Leben anfangen kann. Die Starken kletterten die soziale Leiter hinauf, die Schwachen blieben auf den untersten Stufen hängen. Die neue Zeit brachte eine Riesenmenge junger Leute hervor, die Wohlstand und Karriere bewusst ablehnen. Das ist ein erster Hinweis auf Heilung, und A. A. und ich haben dieses wundervolle Symptom noch wahrnehmen können. Allerdings kann man nicht garantieren, dass die Jungen, die noch alles vor sich haben, nicht wieder auf den alten Weg geraten. Wer weiß? Mit ihnen ist es wie mit den Arglosen – alles hängt von den Umständen ab.

Zum Glück lebt sie nicht mehr, und meine Tage sind gezählt.

Frauen auf dem Dorf erzählen sich morgens ihre Träume. Ich erzähle, was A. A. »meinen Traum« genannt hat: Darin verdichtete sich die Zeit – dreißig Jahre verschmolzen zu einem Klumpen, und der unerträgliche Schmerz um zwei Menschen, vermutlich von Schuldgefühlen durchsetzt, gewann symbolische Gestalt.

Der Flur von Punins Wohnung, wo der Esstisch steht, und am Flurende hinter dem Vorhang schläft Ljowa, wenn man ihn ins Haus lässt – die alte Punin-Generation war trotz allem humaner, und Ljowa wurde nicht andauernd weggejagt. Im Flur sind »sie«, man zeigt ihr die Order und fragt, wo Gumiljow ist. Sie weiß, dass Nikolai Stepanowitsch sich in ihrem Zimmer versteckt hat – die letzte Tür auf dem Flur links. Sie holt den verschlafenen Ljowa hinter dem Vorhang hervor und stößt ihn zu den Tschekisten: »Da ist Gumiljow.«

Es bleibt unklar, wen von den beiden sie suchen: Der Ältere wurde ja schon umgebracht. »Mich quält, dass ich ihnen Ljowa ausgeliefert habe«, sagte sie zu mir, als sie zum ersten Mal »meinen Traum« erzählte.

Aber was blieb ihr im Grunde schon übrig? Sie hatten ja beide abholen können. Selbst im Traum gab es keinen Ausweg.

Andere Zeiten – andere Träume. Die erste – darin stecken viele Jahre oder ein paar Jahrzehnte Träume desselben Typs von Abholen und Umkommen. Die nächste kam mit der allmählichen Überwindung der Angst. Dazu gehört der Traum, den ich in Pskow hatte. Dort kam auch jemand vor, der nicht mehr am Leben war. Wildes Klopfen an der Tür. O. M. rüttelt mich: »Zieh dich an, die kommen zu uns . . .« »Nein«, antworte ich. »Du lebst ja nicht mehr, deshalb kommen sie dich nicht holen. Und wenn sie wegen mir kommen, ist mir das egal. Sollen sie doch die Tür einschlagen, was interessiert mich das? Ich hab’s satt . . . Mir reicht’s . . .«

Und ich drehe mich auf die andere Seite und schlafe im Traum wieder ein.

Eine komische Folge dieses Traums – ich kann von Klopfen und Klingeln nicht mehr geweckt werden: Ich weigere mich, wach zu werden.

In Tarussa klopften Lastwagenfahrer, die irgendetwas holen wollten – der Datschenbesitzer hatte sie geschickt –, dermaßen laut an alle Fenster und Türen, dass das Haus fast einstürzte, doch ich erlaubte mir nicht, wach zu werden. Wachwerden und aufmachen – das war eine Art »Mitarbeit«, und ich habe nicht vor, in dieser Sache mit ihnen zusammenzuarbeiten. Wenn sie mich zertreten und vernichten wollen, muss das ohne meine Zustimmung geschehen.

Nadeshda Mandelstam

Erinnerungen an Anna Achmatova

Suhrkamp Verlag Berlin 2011

205 S., div. Abb., Zeichnungen.

Aus dem Russischen von Christiane Körner, kommentiert und mit einem Nachwort von Pawel Nerler.

CHF 27.50. Euro 18.90.

ISBN 978-3-518-22465-6