«Wilfried Meichtry: Film und Buch über Katharina von Arx und Freddy Drilhon»

Von Rolf Breiner

Sie begegneten sich in der Südsee – zwei Journalisten, zwei verwandte Seelen, die konsequent ihre eigenen Wege gingen, sich liebten und doch trennen mussten: die Schweizer Reisejournalistin Katharina von Arx und der französische Journalist und Fotograf Freddy Drilhon.

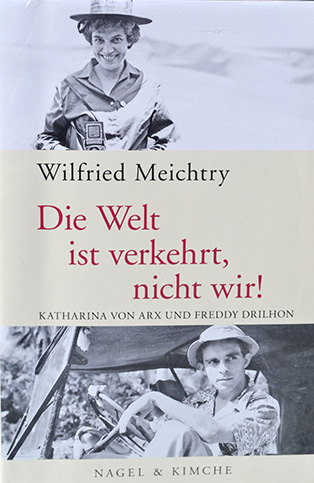

Der Walliser Filmer und Autor Wilfried Meichtry («Verliebte Feinde») ist in das umfangreiche Archiv der Katharina von Arx in Romainmôtier eingetaucht, hat ihre Lebens- und Liebesgeschichte im Buch «Die Welt ist verkehrt, nicht wir!» beschrieben und im Film «Bis ans Ende der Träume» nacherzählt.

«Wie ein kleiner Junge, der zu spät nach Hause kommt, stand Freddy Drilhon vor ihr und blickte sie schuldbewusst an», beschreibt Wilfried Meichtry die Begegnung zwischen den zwei Freigeistern Katharina von Arx und Freddy Drilhon 1957 auf der Südseeinsel Tonga und zitiert von Arx: «Als er vor mir stand, leise sich entschuldigend, überhaupt da zu sein, fiel mir nichts ein. Mit diesem Menschen konnte man nicht schimpfen. Ein lautes Wort war wie ein Kanonenschuss auf seine Seele.» Diese Sätze finden sich am Anfang des dritten Teils des Buchs «Die Welt ist verkehrt, nicht wir!», der dem Verhältnis von Arx – Drilhon vorbehalten ist. Zuvor hatte Wilfried Meichtry die Entwicklung der beiden Persönlichkeiten parallel geschildert: Hier die rebellische, schier unbezähmbare Tochter des Unternehmers Arthur von Arx in Niedergösgen, dort der Zögling der grossbürgerlichen Pariser Familie Drilhon; hier die leidenschaftliche Malerin, die in Wien ihre Lebensfreude auslebte (ohne sich dauerhaft zu binden) und viele (künstlerische) Bekanntschaften schloss, dort der verstossene College-Student Drilhon in Cheltenham, der sein Heil in der französischen Exilarmee Charles de Gaulles suchte und den Zweiten Weltkrieg als Matrose in einem U-Boot erlebte; hier die kesse Einzelgängerin Katharina von Arx, die 1953 auf eigene Faust, nur mit ihrer Ukulele «bewaffnet», zu einer Weltreise ohne Geld startete und fast weltweit für Furore sorgte («Hitchhiking Swiss Miss», «Ohne Geld um die Welt»); dort der Reisejournalist und Forschungsreisende Freddy Drilhon, der monatelang beim ehemaligen Kannibalenstamm der Big Nambas auf einer Vulkaninsel in den neuen Hebriden lebte; hier die Schweizerin, die zu Berühmtheit gelangt war und für die Illustrierte «Sie und Er» Reportagen aus der Südsee liefern sollte, dort der Franzose, der sich einen Namen als Dokumentarfilmer («Amok – Die Big Nambas») und Autor («Das unbekannte Volk») gemacht hatte.

Glück auf der Südseeinsel Tonga

Die Zürcher Illustrierte «Sie und Er» hatte Drilhon engagiert, Fotos zu den Berichten zu liefern, die von Arx auf Tonga plante. Das war der Wendepunkt im Leben zweier Persönlichkeiten. «Von Ende Mai 1957 an waren Katharina und Freddy ein Liebespaar», schreibt Wilfried Meichtry in seinem Buch. «Glücklich, geheim und ganz für sich, auf einer malerischen Südseeinsel… Zwei Wochen lang lebten die beiden, als gäbe es nur sie und die kleine Südseeinsel Tongatapu auf der Welt. Es war das schattenlose Glück.»

Diese Beziehung, dieses Leben zu zweit, das entzweite, steht im Fokus des Dokumentarfilms mit Spielszenen. Meichtrys Doppelbiografie «Verliebte Feinde» über über Iris und Peter von Roten war von Werner «Swiss» Schweizer verfilmt worden. Jetzt legte der Walliser Autor selber Filmhand an. Von 2011 bis zu ihrem Tod im Oktober 2013 hatte er mit Katharina von Arx in Romainmôtier viele Gespräche geführt und ihr Privatarchiv über Monate gesichert, genutzt, gefiltert. Sie hatte ihn wohl auch ermuntert, ihre Geschichte zu verfassen und zu verfilmen.

Ausbrechen, ausprobieren und sich treu bleiben

Gespickt mit Fotos, Filmaufnahmen, Dokumenten, Gesprächen und Spielszenen (mit Sabine Timoteo und Christophe Sermet) beschreibt Meichtry die Entwicklung zweier ausserordentlicher Leben: «Sie wollten beides – die grosse Liebe und die persönliche Freiheit». Eine starke Frau, die sich bereits in den Fünfzigerjahre emanzipiert hatte, als das Wort Emanzipation noch nicht geläufig war. Sie fand in der mittelalterlichen Ruine Maison du Prieur, einst Priorhaus in Romainmôtier, ihre Erfüllung, renovierte und baute sie zu einem Kulturzentrum aus. Sabine Timoteo verkörperte diese Frau ohne Furcht und Tadel, die mit Friedrich Hundertwasser ebenso bekannt war wie mit Adeligen, Politikern, Künstlern. Sie ging «Bis ans Ende der Träume», zuletzt ohne Freddy Drilhon, der bereits 1976 starb.

Anlässlich der Solothurner Filmtage trafen wir Wilfried Meichtry zu einem intensiven Gespräch über seine «archäologische» Arbeit als Autor und Filmer, über seine Begegnungen mit Katharina von Arx, seine Intentionen und Ambitionen.

Gespräch mit Wilfried Meichtry

Als studierte Historiker recherchieren und dokumentieren Sie Geschichten in der Geschichte – von der Familie von Werra, dem Ehepaar von Roten bis zum Paar Katharina von Arx und Freddy Drilhon. Was fasziniert Sie daran, was motiviert Sie?

Wilfried Meichtry: Ich bin zwar Germanist und Historiker, erzähle aber auch leidenschaftlich gerne. Seit meiner Kindheit höre ich gern Menschen zu, die erzählen. Meine Grossmutter erzählte mir Geschichten aus dem magischen Pfynwald, der alte Alfred Gentinetta vom Schicksal des Walliser Jagdfliegers Franz von Werra, der im nationalsozialistischen Deutschland zum Fliegerass und Ausbrecherkönig wurde. Es ist fast immer diese Konstellation: Jemand erzählt etwas, und ich bleibe hängen. Es ergibt sich ein Dialog, sowie geschehen auch mit Katharina von Arx, mit der ich wunderbare Gespräche hatte – ernsthaft und witzig. Meine Phantasie hat sich schon immer an solchen Geschichten entzündet.

Wie fing denn alles mit Katharina von Arx an?

Ich erhielt vor Jahren einen Anruf vom Kameramann und Fotografen Pierre Reischer, der mit einer internationalen Gruppe von Kindern unterwegs war und in diesem alten Haus in Romainmôtier Zuflucht gesucht hatte. Katharina von Arx hatte sie empfangen und von ihren Reisen erzählt. Reischer berichtete mir von dieser Entdeckung und meinte, das sei ein Stoff für mich. Ich bin im März 2011 dorthin gefahren, habe das Haus, das Maison du Prieur, angeschaut und war beeindruckt. Und Katharina begann zu erzählen von ihrer Weltreise, von der Vermarktung, ihren Reportagen aus der Südsee, von den Fahrkarten, die sie erschwatzt und ersungen habe. Ich dachte mir, was für ein Unsinn, und hielt sie für die Baronin von Münchhausen. Und habe ihr gesagt, das müsse sie mir beweisen. «Bitte schön», hat sie gesagt, «gehen Sie ins Archiv und schauen sich alles an». Damit hatte sie mich gefangen, hat mich regelrecht gelockt und verführt, ihre Geschichte zu erzählen.

Haben Sie so ihre Vergangenheit geweckt und wieder ans Tageslicht gebracht?

Als ich ins Archiv ging, habe ich sie aufgefordert mitzukommen. Doch sie meinte: «Seit 30 Jahren bin ich nicht mehr ins Archiv gegangen. Wenn ich da hineingehe, komme ich nicht mehr heraus.» Das war so clever und hat mich «spitz» gemacht. Ich habe mich in ihrem Netz verheddert, gern verheddert, muss ich heute sagen.

Bei Ihren Recherchen, Büchern geht es meistens um die Komponenten Frau und Mann, Partnerschaft und Dualität.

Es sind immer Leute, die sehr kritisch über sich selber nachdenken, die etwas wagen, etwas ausprobieren, anecken und aus Konventionen ausbrechen, die aber auch probieren, sich treu zu bleiben. Solcher Stoff interessiert mich, wo sich Dinge und Themen zuspitzen, die unser Leben ausmachen und die mich auch persönlich interessieren.

Das Ende der Partnerschaft mit Freddy Drilhon und dann sein Tod waren einschneidende Ereignisse. Es entstand ein grosses Loch. Wollte sie aus dem Journalistenleben, aus der Öffentlichkeit raus?

Sie wollte raus. Der Tod Freddys war eine harte Zäsur. Trauer und Schuldgefühl waren gross. Er hat gelitten – an der Trennung, am Haus. Er konnte ihre Hinwendung zum Materiellen, zum alten Gebäude, zum Restaurieren und Geldbeschaffen nicht mitmachen. Sie hingegen hatte den Drang zum Rückzug und diese Lust an Architektur. Ich habe es so gesehen: Nach all den vielen Reisen um die Welt macht sie jetzt eine Reise ins Mittelalter. Sie fühlte sich dabei wohl und hat mir auch mal gesagt, sie bräuchte zwischen sich und der Wirklichkeit Mauern von mindestens acht Zentimetern dicke. Sie wollte aus sich selbst schöpfen, wollte kreativ sein. Er konnte sie auf dieser Reise nicht begleiten.

Sie haben mit Katharina von Arx einige Zeit verbracht. Wieviel Material hat sich denn angesammelt.

Zirka 20 Stunden gefilmte Interviews plus das gewaltige Archiv mit Korrespondenz, Katharinas eindrücklichen Strichzeichnungen und Freddy Drilhons Fotografien.

Was passiert damit?

Die Tochter Frédérique hat das Archiv geerbt, lebt aber in Mexiko. Es gibt Interessenten, die das übernehmen möchten. Wir versuchen das Ganze zusammenzuhalten, sind mit Archiven im Kontakt.

Welchen Eindruck hat von Arx auf Sie gemacht – in den letzten Jahren? Hat sie sich gefunden?

Ja, sie hatte eine grosse innere Ruhe, konnte auch als alte Frau noch strahlen und hat bis zu ihrem Tod etwas Naiv-Kindliches bewahrt. Es machte Lust, mit ihr zu reden. Der Tod von Freddy war ein absoluter Einschnitt, aber das war nicht der einzige Grund, weswegen sie sich zurückgezogen hat. Sie war keine einsame alte Frau, ist öfters verreist, hatte ein weitverzweigtes Netzwerk und war geradezu verwachsen mit einem Haus, dem Priorhaus in Romainmôtier.

Seit ihrem Tod 2013 sind fast fünf Jahre vergangen. War sie am Film noch irgendwie beteiligt?

Katharina war bei den ersten Probeszenen mit den Schauspielern Sabine Timoteo und Christophe Sermet in ihrem Haus dabei. Das hat sie interessiert, sie war sehr gerührt und sagte voller Schmunzeln zu Sabine, so schön sei sie nie gewesen. Ich hätte sehr gern noch mehr Szenen mit ihr und den Schauspielern gedreht.

Wie ging es weiter nach dem ihrem Tod?

Ich musste das Drehbuch umschreiben, die Finanzierung war erst Mitte 2015 vollständig. Wir haben im Herbst 2015 in Romainmôtier und 2016 in England und Indien gedreht.

Wie gross war das Budget?

900 000 Franken.

Nach welchen Gesichtspunkten haben Sie die Schauspieler ausgewählt?

Das war ein absolutes Idealistenprojekt. Es gab kein Casting. Ich hatte die beiden in einem Film gesehen, wir haben uns getroffen, ein paar Szenen geprobt. Christophe sieht Freddy tatsächlich ähnlich, Sabine haben wir entsprechend hergerichtet. Es lief gut.

Ihr Film beschreibt nicht nur eine ausserordentliche Beziehung, die Liebe und Freiheit anstrebte und lebte, sondern auch die Selbstverwirklichung einer Frau, die ihren Weg ging – gegen alle Widerstände. Das Wahre, die wahre Begebenheiten – sind das Antrieb und Reiz Ihrer Projekten?

Bei meinen Stoffen habe ich öfters schon erlebt, wie die Realität bezüglich Dramatik und Plot die Fiktion links überholt. Das Authentische hat einen grossen Reiz für mich. Ich recherchiere sehr akribisch und liebe es, meine Stoffe dann erzählerisch zu formen. Und ich liebe es, Geschichten zu entdecken. Als Kind wollte ich Archäologe werden wie Heinrich Schliemann mit seinem Troja. Ein Stoff zu finden wie das Leben von Katharina von Arx und Freddy Drilhon ist ein grosses Geschenk, aber immer auch eine Verpflichtung. Nichts ist mir wichtiger, als meinen Protagonisten gerecht zu werden.

Wilfried Meichtry

Geboren am 5. Februar 1965 (Wassermann) in Leuk-Susten, VS

Historiker, Schriftsteller, Drehbuchautor, Filmer

Lateinmatura in Brig (1985)

Studium der Germanistik und Geschichte

Promotion «Zwischen Ancien Régime und Moderne: Die Walliser Adelsfamilie von Werra» (2001).

Bücher u.a. «Du und ich – ewig eins. Die Geschichte der Geschwister von Werra», 2001

«Mani Matter 1936-1972», Katalog zur Ausstellung (2011) und literarische Biografie (2013)

«Verliebte Feinde. Iris und Peter von Roten», 2007, Neuauflage 2012

«Die Welt ist verkehrt – nicht wir. Katharina von Arx und Freddy Drilhon», Nagel und Kimche, Zürich 2015, Fr. 29.90. Ein packendes Buch und Zeitdokument über zwei kühne Charaktere, die Freiheit und Selbstverwirklichung suchten, sich fanden, liebten, aber doch nicht auf Dauer zusammen leben konnten. Mit reichem Bildermaterial bestückt. Spannend wie ein Roman, kenntnisreich und aufschlussreich.

«Zwingli und die Zürcher Reformation»

Von Rolf Breiner

Stefan Haupt dreht einen Spielfilm über den grossen Protestanten und Erneuerer Huldrych (Ulrich) Zwingli. Nach dem Luther-Jahr 2017 steht 2019 ein Zwingli-Jubiläum an. Am 1. Januar 1519 trat Huldrych Zwingli das Amt des Leutpriesters am Grossmünsterstift in Zürich an. Der Zürcher Stefan Haupt («Der Kreis», «Finsteres Glück») dreht einen Kinofilm über den Protestanten, Revolutionär und Reformator, unter anderem am Originalschauplatz, dem Zürich Grossmünster.

500 Jahre Reformation wurde im letzten Jahr gefeiert – von Wittenberg (95 Thesen), Worms (Reichstag) und Wartburg (Bibelübersetzung) bis Berlin (Ausstellungen) und Zürich. Die Schweizer Reformatoren Calvin und Zwingli blieben diesbezüglich Rangfiguren. Jetzt tritt der Mann aus dem Toggenburg aus dem Schatten seines grossen Kollegen und Konkurrenten: Huldrych Zwingli und der Reformation ist eine kleine Geschichtsschau im Landesmuseum, Zürich gewidmet: «Gott und die Bilder» (bis 15. April 2018).

Am 1. Januar 1519, seinem 35. Geburtstag, trat Zwingli, getauft unter dem Namen Ulrich, später in Huldrych oder Huldreich selber umgeändert, das Amt als Leutpriester am Grossmünster an und hielt seine erste Predigt. Drei Jahre später veröffentlichte er seine erste reformatorische Schrift gegen das Fasten: «Von Erkiesen und Freiheit der Speisen». Der Bauernsohn aus Waldhaus, am 1. Januar 1484 geboren, trat als 22-jähriger «Kirchherr» in Glarus an, wurde 1516 Leutpriester in Einsiedeln und dann vom Grossen Rat nach Zürich berufen. Die Zürcher Regierung wie auch Zwingli waren gegen das Söldnerwesen (er selber hatte 1515 als Feldpriester an der die Schlacht bei Marignano teilgenommen). Später (1523) stellte er in seiner Schrift «Wie Jugendliche aus gutem Haus zu erziehen sind» klar: «Der Christ aber soll sich der Waffen gänzlich enthalten, soweit dies beim Zustand und beim Frieden des Staates möglich ist.» Seine Haltung war ein wichtiger Grund für die Berufung ans Grossmünsterstift. Mit Billigung des Rats begann Zwingli kirchliche Abläufe und Religionsdiktate aufzuweichen und zu reformieren wie Ablassleistungen, Fasten, Zölibat, Abendmahl. Er selbst heiratete die 33jährige, verwitwete Anna Reinhart.

Zwinglis Glaubensfundament, kirchliche Auffassung und Ausübung basierten auf den Evangelien. Im Gegensatz zur katholischen Kirche lehnte er Mittler, Kirchenvertreter wie Heilige ab, die quasi zwischen Menschen und Gott zwischengeschaltet wurden. Er sprach diesbezüglich von «Götzen». Die reformatorische Bewegung in der Schweiz und Deutschland war sich jedoch nicht einig. Radikale Aussenseiter wie die «Täufer» wurden ausgeschlossen.

Der Disput zwischen Zwingli und Luther über Bedeutung des Abendmahls beim Marburger Religionsgespräch 1529 brachte keine Annäherung – im Gegenteil. Zwinglis Bekenntnis: «Wir glauben, dass Christus beim Abendmahl wahrhaftig anwesend ist, ja wir glauben nicht einmal, dass es ein Abendmahl sei, wenn nicht Christus gegenwärtig ist… wir glauben, dass der wahre Leib Christi beim Abendmahl sakramental und geistlich gegessen wird.» Luther dagegen beharrte auf seine These vom leiblichen Jesus, von der wortlichen Deutung: «Dies ist mein Leib.»

Fünf Jahre vor Luther hatte Zwingli zusammen mit seinem Gesinnungsgenossen und Freund Leo Jud zwischen 1524 und 1529 die Bibel in «eidgenössischer Kanzeleisprache» übersetzt («Zürcher Bibel»). Die reformatorischen Gedanken und Aktivitäten schlugen sich dann in diversen Gewaltreaktionen nieder. Es kam zu Ketzer- und Aufrührerverurteilungen (Verbrennungen, Enthauptungen, Ertränkungen). Auch Felix Manzer, Mitbegründer der Zürcher Täuferbewegung, wurde 1527 in der Limmat ertränkt. Kriegerische Auseinandersetzungen zwischen den Glaubenslagern – hier die Inneren Orte dort die Zürcher Protestanten – schienen unvermeidlich. Der erste Kappeler Krieg konnte noch verhindert werden, doch der zweite 1531 forderte etwa 400 Tote, darunter auch Ulrich Zwingli.

Zwinglis zwölf Zürcher Jahre stehen im Fokus des Kinofilms von Stefan Haupt. Ihm, seinem Team und der Filmproduktion C-Films ist es gelungen, die Verantwortlichen von Kirche und Stadt Zürich zu überzeugen, das Grossmünster für Dreharbeiten einige Wochen wochentags zu sperren. Den Originalschauplatz, das heisst das Kircheninnere auf den Stand des 16. Jahrhunderts zu bringen, heisst: Bänke ausräumen, Böden neu «verkleiden», zeitgemäss Bilder installieren, Altar entfernen. Man erinnere sich: Eine Folge der reformatorischen Bewegung war auch der sogenannte «Bildersturm». Heiligenfiguren und Altar mit den Stadtheiligen Felix, Regula und Exuperantius wurden entfernt, Bilder abgehängt oder übermalt. Denn Bilder, so der reformatorische Ansatz, sollten nicht vom Kontakt mit Gott beim Gottesdienst ablenken. Nun mussten alte Bilder und Altar wieder her.

Regisseur Haupt wies am Pressetag im Grossmünster nicht nur auf den grandiosen Original-Drehplatz, sondern auch die einzigartige (historische) Atmosphäre hin. «Das spürt man.» Dies bestätigten auch Andrea Zogg, der einen Chorherren und Widersacher Zwinglis, gibt, Sarah Sophia Meyer (als Zwinglis Gattin Anna Reinhart) und Anatole Taubman, der Zwinglis Freund und Weggefährten Leo Jud spielt. Sie alle waren sehr angetan von den Dreharbeiten in der Sakristei, Krypta und im Kirchenschiff. Auch Jungdarsteller Emilio Marchisella, der Gerold, Annas Sohn, verkörpert und mit Zwingli stirbt, fühlte sich wohl. Nach Zürich zieht die Produktion nach Stein am Rhein, dort wird im März im Kloster St. Georgen weitergedreht. Die ehemalige Benediktinerabteil stammt aus romanischer Zeit, wurde bis zum 16. Jahrhundert mehrfach umgebaut und infolge der Reformation «stillgelegt», das heisst aufgehoben. Ein Glücksfall für den Film, denn das Kloster blieb unverändert und ist eine der bestens erhaltenen mittelalterlichen Anlagen in der Schweiz.

In 37 Tagen soll alles im Kasten sein, verspricht Produzentin Anne Walser («Der Koch») – mit Max Simonischek («Die göttliche Ordnung») als Zwingli, Charlotte Schwab («Alarm für Cobra 11») und Stefan Kurt. Simone Schmid («Der Bestatter») schrieb das Drehbuch. 5,3 Millionen Franken soll der Film kosten, koproduziert mit Deutschland. Als Urzücher lag ihm dieser Film besonders am Herzen, gestand Regisseur Haupt. Zwingli erwecken und feiern? Vielleicht. Im Januar 2019 soll Premiere sein. Dass über Mann, der nicht nur Zürich, sondern eine ganze Gesellschaft und Jahrhunderte bewegte, noch kein Spielfilm entstanden ist, verwundert. Zwingli, als «Ketzer» von den katholischen Gegnern angeprangert, lebt als Pionier des Protestantismus, Humanist und Philosoph weiter. «Wenn Gott die Türangel bewegt, wird auch der Türbalken erschüttert», ist ein Spruch Zwinglis. Ein Gottesmann, der uns heute noch gut tut.

Empfehlenswerte Lektüre:

Peter Opitz «Ulrich Zwingli», TVZ (Theologischer Verlag Zürich), 2. Auflage 2017; NZZ Geschichte: Andrè Holenstein und Peter Opitz «Der Revolutionär – Wie Zwinglis Ideen die Schweiz spalteten – und die Welt veränderten», Nr.7 Oktober 2016.

Die Gewinner der 90. Oscar-Verleihung 2018

Die Oscars 2018 sind in Los Angeles am 4. März verliehen worden, darunter speziell poetische Filme wie «Shape of Water» oder «Call me by your name»:

– Bester Film: «Shape of Water – Das Flüstern des Wassers»

– Regie: Guillermo del Toro für «Shape of Water – Das Flüstern des Wassers»

– Hauptdarsteller: Gary Oldman für «Die dunkelste Stunde»

– Hauptdarstellerin: Frances McDormand für «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

– Nebendarstellerin: Allison Janney für «I, Tonya»

– Nebendarsteller: Sam Rockwell für «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

– Nicht-englischsprachiger Film: «Eine fantastische Frau» von Sebastián Lelio

– Kamera: Roger A. Deakins für «Blade Runner 2049»

– Original-Drehbuch: Jordan Peele für «Get Out»

– Adaptiertes Drehbuch: James Ivory für «Call Me by Your Name»

– Schnitt: Lee Smith für «Dunkirk»

– Filmmusik: Alexandre Desplat für «Shape of Water – Das Flüstern des Wassers»

– Filmsong: «Remember Me» aus dem Film «Coco»

– Produktionsdesign: Paul Denham Austerberry (Production Design); Shane Vieau und Jeffrey A. Melvin (Set Decoration) für «Shape of Water – Das Flüstern des Wassers»

– Tonschnitt: Richard King und Alex Gibson für «Dunkirk»

– Tonmischung: Gregg Landaker, Gary A. Rizzo und Mark Weingarten für «Dunkirk»

– Visuelle Effekte: Gerd Nefzer, John Nelson, Paul Lambert und Richard R. Hoover für «Blade Runner 2049»

– Animationsfilm: «Coco» von Lee Unkrich

– Animations-Kurzfilm: «Dear Basketball» von Glen Keane

– Dokumentarfilm: «Icarus» von Bryan Fogel

– Dokumentar-Kurzfilm: «Heaven Is a Traffic Jam on the 405» von Frank Stiefel

– Make-up/Frisur: Kazuhiro Tsuji, David Malinowski und Lucy Sibbick für «Die dunkelste Stunde»

– Kostümdesign: Mark Bridges für «Der seidene Faden»

– Kurzfilm: «Silent Child» von Chris Overton

Deutscher Filmpreis «Lola» 2018

«3 Tage in Quiberon» (10 Nominationen): 7 Lolas für Bester Film (Goldene Lola), Beste Regie (Emily Atef), Beste Hauptdarstellerin (Marie Bäumer), Beste weibliche Nebenrolle (Birgit Minichmayr), Beste männliche Nebenrolle (Robert Gwisdek), Beste Kamera (Thomas W. Kiennast), Beste Filmmusik.

«Aus dem Nichts (5 Nominationen): 2 Lolas für Bester Film (Silberne Lola), Bestes Drehbuch (Fatih Akin, Hark Bohm)

«Der Hauptmann» (5 Nominationen): 1 Lola für Bester Ton

«In den Gängen» (4 Nominationen): 1 Lola für Bester Hauptdarsteller (Franz Rogowski)

«Manifesto» (4 Nominationen): 3 Lolas für Bestes Szenenbild, Bestes Kostüm, Beste Maske

«Beuys» (3 Nominationen): 2 Lolas für Bester Dokumentarfilm, Bester Schnitt

«Western» (2 Nominationen): 1 Lola für Bester Film (Bronzene Lola)

«Das schweigende Klassenzimmer» wurde viermal nominiert, erhielt aber keine Lola.

«Fack ju Göhte»: Besucherstärkster Film.

Ehrenpreis für Hark Bohm», Regisseur, Schauspieler, Autor.

«Das Kino der Zukunft»

rbr. In Sihlcity, Zürich, hat die Zukunft des Kinos bereits begonnen. Ab Freitag, 23. März 2018, ist im Saal 6 der Arena-Kinos die Samsung Cinema LED Screen zu erleben, und das im 3D-Format. Der innovative Arena-Kinobetreiber Edouard «Edi» Stöckli und seine Unternehmungen haben zusammen mit Samsung aus Korea dieses phänomenale Seh- und Hörerlebnis installiert.

Eine Weltpremiere in Zürich. Dank der neuen Cinema-LED-Technologie wird das Kino zu einem brillanten Sehvergnügen auf einer Fläche von 10,3 mal 5,4 Metern. Neun Millionen Pixel, so heisst es in einer Mitteilung, bedienen beziehungsweise bedecken die Fläche, die eigentlich keine Leinwand im alten Sinn mehr ist, sondern eine Screen. Die alte Projektionstechnik hat ausgedient, kein Lichtstrahl durchkreuzt den Raum, keine Lichtquelle stört den Saal. Die Leuchtkraft des Cinema LED Screen ist zehnmal stärker als übliche Kinoprojektoren. Die Folge: Der Saal wird zur Blackbox, Schärfe und Farbqualität der Bilder gewinnen enorm dazu. Kommt hinzu, dass Saal 6 im Arena-Komplex so ausgestattet wurde, dass man das Beben und Dröhnen der gigantischen Actionmonster und Roboter geradezu körperlich erfährt. «Wir haben die komplette Einrichtung entfernt», so der Besitzer Stöckli, «realisierten ein neuartiges Sitzkonzept und bieten so dem Zuschauer das ultimative Kinoerlebnis.»

Vor zehn Jahren wurde der Grundstein der Arena-Cinemas in Sihlcity gelegt (heute mit 18 Säle). Das Unternehmen ist indes zur drittgrössten Kinogruppe der Schweiz gewachsen – an fünf Standorten mit rund 50 Leinwänden. Neu kommen Kinos in Netstal, GL (5 Säle Ende 2018) und in Basel (18 Säle bis Anfang 2010).

Zur Eröffnung erobern gigantische Maschinenmonster die LED Screen in 3D. Sie tauchen aus der Versenkung sprich Meer auf. Actionfans erinnern sich: 2013 bedrohten die ausserirdischen Kaijus die Erde und wurden von humanoiden Robotern, den sogenannten Jaegern, unter Kommando von Marshall Stacker Pentecost (Idris Elba) nach grossem Kampfgetöse zu Boden gebracht und plattgemacht: «Pacific Rim». Dazumal führte Guillermo del Toro Regie, der auch das Drehbuch schrieb. Nun hat er als Autor die Mega-Monster aus dem pazifischen Breach, einem Portal der Erdspalte, wiedererweckt. Infolgedessen heisst das Sequel «Pacific Rim: Uprising». Die Regie übernahm Steven S. De Knight. Ein paar alte Bekannte aus dem ersten Teil tauchen auf, so Pentecosts Adoptivtochter Mako Mori (Rinko Kikuchi), Genforscher Dr. Newton Geiszler (Charlie Day) und Kollege Dr. Hermann Gottlieb (Burn Gorman). Jetzt übernimmt eine neue Generation die Steuerung der «Jaeger», die Gedankenkoppelung («Drift») bedingt. Das sind der rebellische Jake (John Boyega), Sohn des toten Helden Pentecost, Toppilot Nate Lambert (Scott Eastwood) und die aufmüpfige Kadettin Amara (Cailee Spaeny). Wie befürchtet, tauchen die Monster wieder aus dem Meer. Mega-Kampfmaschinen und Drachen und legen Grossstädte in Schutt und Asche. Das Finale des gigantischen SF-Getöses findet am Fuji (Fujijama) statt – und ein dritter Teil ist quasi vorprogrammiert. Die sinnlose Zerstörung durch die Maschinenbestien, die Kämpfe zwischen Kaijus und Jaegern – mal mit Raketen und Schwertern, mal mit Fäusten und angereichert mit kleinen Techtelmechteln – ist wirklich nur ein Ereignis für Actionfreaks? Immerhin, die Szenerie ist kolossal, die Farben sind extrem und das Kinobeben für die Besucher im Sessel spürbar.

«Schweizer Filmpreis 2018: Von Frau zu Fisch – Märchenfilm «Blue My Mind» dominierte»

Von Rolf Breiner

Seit zwanzig Jahren wird der Schweizer Filmpreis verliehen – eine Initiative übrigens von Ivo Kummer, dazumal Leiter der Solothurner Filmtage, heute Chef der Sektion im Bundesamt für Kultur. Was ist daraus geworden? Ein Ereignis der Branche für die Branche, Gala und Akt der Auszeichnungen mit einem Preis, der so kantig und künstlich ist, wie er aussieht: der Quartz.

Zurecht wurde an der jüngsten Preisgala in der Industriehalle 622 in Zürich, Oerlikon, moniert, warum gibt es eigentlich keine Preisnamen mit femininem Touch gibt – statt Oscar oder Quartz vielleicht Linda oder Luna wie die Gewinnerin Luna Wedler?

Sowohl Bundesrätin Simonetta Sommaruga als auch die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch wiesen nachdrücklich auf den Nachholbedarf in Sachen Gleichberechtigung hin, die auch in der Filmbranche (noch) im Argen liegt. Die feminine Präsenz 2018 war freilich eindrücklich, nicht nur wegen Mauch und Sommaruga. Und ein durch und durch weiblicher Film schwang nicht überraschend obenaus: «Blue My Mind», ein Teenager-Märchen, gewann drei Quartz – für Beste Darstellerin (Luna Wedler), Bester Film und Bestes Drehbuch (Lisa Brühlmann). Sicher ein ausserordentlicher Film, der aus dem Rahmen fiel (ein junges Mädchen auf der Pubertätsschwelle verwandelt sich in eine Meerjungfrau statt Frau). Der aber weit überschätzt wurde. Ein Kunstprodukt, das jedoch im Kino (bislang) nicht reüssierte, magere 3300 Kinobesucher wurde bisher registriert und in der Westschweiz ist «Blue My Mind» noch gar nicht zu sehen. Was soll ein Filmpreis 2018, der in Teilen der Schweiz noch gar nicht zu sehen war und ist? Und was ist mit den Filmen, die erst noch 2018 ins Kino kommen werden?

Der Schweizer Filmpreis 2018 ist verkorkst: Kunstfilme werden von den Akademiemitgliedern, die darüber bestimmen, hoch gehandelt; Publikumsfilme dagegen eher schnöde behandelt, so hatten «Papa Moll» (Hauptdarsteller Stefan Kurt) oder «Die letzte Pointe» (Hauptdarstellerin Monica Gubser) keine Chance. Andere wurden gar nicht nominiert wie die saftige Komödie «Flitzer» (Beat Schlatter). Und was ist mit Mark Forster und seinem Drama «All I See Is You», weil eine US-Produktion?

Der Quartz sei ein Kunstpreis und kein Preis der Zahlen, meint Christian Frei, Filmer und Präsident der Schweizer Filmakademie seit 2010, heisst: Erfolg im Kino spielt keine entscheidende Rolle. Kühl und kunstfertig wirkte dann auch die Verleihungsgala in der nüchternen Halle 622. Rund 850 Gäste, quasi die ganze Schweizer Filmbranche, gaben sich ein Stelldichein. Es war zwar viel von Emotionen die Rede, aber die kamen nur in wenigen Momenten auf. Einen Heiterkeitserfolg verbuchte Hollywoodstar Jeff Bridges («True Grit», «The Big Lebowski»), als er dem Schweizer Maskenbildner Thomas Nellen («Vakuum») einen Spezialpreis in Form eines Quartz bei der Maskenarbeit in den USA überreichte und den ganzen Akt mittels handgestricktem Video übermittelte. Heiterkeit erregte vor allem die Reaktion der beiden angesichts des kantigen Quartz-Dings, man wusste wohl nicht so recht, was diese Trophäe darstellen sollte. Vielleicht wäre eine Sabine- oder Susi-Skulptur doch fassbarer.

Warum aber wiederholt Jungstars, die bereits als Shooting Star wie Luna Wedler («Der Flitzer», «Der Bestatter») gefeiert wurden, mit einem Quartz gekrönt werden, bleibt zweifelhaft. Es muss wohl am Film gelegen haben, der den Filmakademiemitgliedern so am Herzen lag. Die Auszeichnungen für Schauspieler Max Hubacher («Mario»), für den verdienten Kameramann Pio Corradi («Köhlernächte») oder den Dokumentarfilm «L’Opéra de Paris» von Jean-Stéphane Bron gehen in Ordnung, wenngleich auch «The Kongo Tribunal» einen Quartz verdient hätte, allein wegen der politischen Brisanz. Der Quartz wirft keine Wellen (ausser in den Medien), und ob der Gewinner «Blue My Mind» noch einen Zuschauerschub im Kino erlebt, ist sehr unsicher.

Quartz 2018

Spezialpreis für Maskenbildner Thomas Nellen («Vakuum»), dotiert mit 5000 Franken

Ehrenpreis für das Gesamtwerk (Animation) Georges Schwizgebel

Bester Spielfilm «Blue My Mind» von Lisa Brühlmann, Produktion Tellfilm (Stefan Jäger)

Bester Dokumentarfilm «L’Opéra de Paris» von Jean-Stéphane Bron

Bester Kurzfilm «Facing Mecca» von Jan-Eric Mack

Bester Animationsfilm «Airport» von Michaela Müller

Beste Darstellerin Luna Wedler («Blue My Mind»)

Bester Darsteller Max Hubacher («Mario»)

Beste Darstellung (Nebenrolle) Jessy Moravec («Mario»)

Beste Kamera Pio Corradi («Köhlernächte»)

Bestes Drehbuch Lisa Brühlmann («Blue My Mind»)

Beste Filmmusik Diego, Lionel Vincent und Nora Baldenweg

(«Die kleine Hexe»)

Beste Montage Gion-Reto Killias («Almost There»)

Filmtipps

Emma

rbr. Die Blinde und der Werber. Die Literaturverfilmung «Emma» (1996) von Douglas McGraith mit Gwyneth Paltrow und Ewan McGregor nach dem Roman von Jane Austen spielt Anfang des 19. Jahrhunderts – eine Liebesgeschichte im Strudel der Gesellschaft. «Emma» aus dem Jahr 2009 ist eine BBC-Miniserie ebenfalls nach dem Austen-Stoff. Der italienisch-schweizerische Regisseur Silvio Soldini hat nun seinerseits einen feingesponnenen Liebesfilm gedreht. Doch «Emma (Il colore nascosto delle cose)» hat nichts mit der genannten Austen-Vorlage zu tun. Teo (Adriano Giannini) ist ein Frauenheld, charmant, leichtfüssig, gepflegt. Der attraktive Junggeselle, der sich nicht binden mag, tobt sich aus in einer trendigen Werbeagentur und geniesst. Bei einem «Blind Date» stösst er förmlich auf Emma (Valeria Golino) und ist von ihrer Stimme fasziniert. Emma ist seit dem 16. Lebensjahr blind – gleichwohl lebhaft, lebensfroh und lebenstüchtig. Sie hat sich als Osteopathin ausbilden lassen und bewältigt ihr Leben recht selbständig. Frisch geschieden, fühlt sie sich frei und ist einem Flirt mit Teo, der als Patient vorstellig wird, nicht abgeneigt. Teo ist von ihr gebannt wie eine Fliege vom Licht, aber verunsichert, muss Tempo aus seinem Leben nehmen, sich auf eine Frau einstellen, sich eingeben – und wirft die Flinte ins Korn. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. –

Silvio Soldini («Pane e tulpani») zeichnet empfindsam und inspirierend das Aufblühen einer Liebe. Mit Emma habe er eine Frau schaffen wollen, sagt er, blind, ungekünstelt und sehr realistisch. Zusammen mit der Schauspielerin Valeria Golino («Per amor Vostro», «Il capitale umano») schuf er Emma und malte «die geheimen Farben der Liebe» für Sehende, Verständige, Sensible. Ein sehr sinnlicher, intimer Spielfilm über Mut, Vertrauen und Liebe, über die Frage, was passiert, wenn zwei Menschen aus zwei unterschiedlichen Welten aufeinander treffen, sich aufeinander einlassen und einen Konsens suchen. Liebe als Brücke, als gemeinsamer Nenner? Literatur & Kunst verloste 5×2 Tickets für diesen berührenden Film. Machen Sie mit und schreiben an info@literaturundkunst.net. Viel Glück!

****°°

3 Tage in Quiberon

rbr. Zwischen Himmel und Hölle. Sie war und ist eine Ikone des Kinos. Als «Sissi» wurde sie in Deutschland zum verkitschten Popstar der Leinwand idealisiert (und später verteufelt), in Frankreich als Romy Schneider zur hochgeschätzten Schauspielerin gefeiert. Mit dem Image der österreichischen Kaiserin kämpfte sie ein Leben lang und wurde in Deutschland geächtet, weil sie sich vom «Sissi»-Ballast befreien wollte und nach Frankreich ging. Im Frühjahr 1981 gab sie dem Drängen der deutschen Medien nach und dem «Stern»-Magazin ein Interview. Was niemand dazumal wusste: Es war das letzte deutschsprachige Interview in ihrem Leben, am 29. Mai 1982 starb Romy Schneider an Herzversagen. Während ihres Erholungsaufenthalts (Entziehung) in einem bretonischen Kurhotel empfing der Weltstar den «Stern»-Reporter Michael Jürgs und den mit ihr befreundeten Fotografen Robert Lebeck. Auf diese «3 Tage in Quiberon» konzentriert sich der Schwarzweissfilm von Emily Atef. Die 42jährige Romy Schneider steckte in einer Lebenskrise («Ich mache mir Angst»), betäubte sich mit Alkohol und rauchte wie ein Schlot. Gleichwohl wollte sie reinen Tisch machen mit Deutschland und den Medien, die sie als «Flüchtling» stigmatisierten, als Sinnbild von Affären, als Opfer der Männer und Drogen sahen. Ungeschminkt und schonungslos offen antwortete der Star («nicht in Bestform», wie der «Stern» meinte) auf die teils provokativen Fragen des «Stern»-Journalisten: «Weiterleben oder weiter durchdrehen.» Ihre österreichische Freundin Hilde (Birgit Minichmayr), die sie zur «Verstärkung» eingeladen hatte, konnte nur bedingt Hilfe leisten. Am Ende will Hilde verletzt und resigniert abreisen. Auch der gutmütige Fotograf Robert «Lebo» Lebeck (Charly Hübner), Freund bis zum Einschlafen, sieht dem journalistischen Treiben etwas hilflos zu. Michael Jürgs (Robert Gwisdek) ist kaum zu bremsen, er will sein Interview, seine Story und Schlagzeile: «Ich bin eine unglückliche Frau von 42 Jahren und heisse Romy Schneider.» Nur allmählich nimmt er den leidenden Menschen Romy wirklich wahr und verspricht saubere journalistische Arbeit (mit Gegenlesen). – Vor allem Fernsehzuschauer wissen um die frappante Ähnlichkeit der Schauspielerin Marie Bäumer («Das Adlon», «Brief an mein Leben»), die übrigens ihre Ausbildung in Dimitris Academia Teatro im Tessin begann. Beiden, Regisseurin und Autorin Atef wie auch Bäumer, war von Anfang klar, dass sie kein Biopic der tragischen Schauspielerin schaffen, sondern eine prägnante Lebenssituation beschreiben wollten, wie in einem Brennglas quasi, in dem sich Himmel und Hölle eines Künstlerschicksals wiederspiegelten. In Romy Schneider trafen Lust und Last des Lebens aufeinander, Hingabe und Aufgabe. Dieser intime Spielfilm, der ohne Dokumentarfilmschnipsel auskommt, inspiriert von Lebecks (1919-2014) Bildern und eingefangen von Kameramann Thomas Kiennast, ist nicht nur eine meisterhafte Momentaufnahme, sondern auch ein Drama über die unversöhnlichen Gegensätze von Privatleben und Öffentlichkeit (Medien), Einsamkeit und Image. Sie wollte einen Zustand erlebbar machen, erklärt Emily Atef, die Filmerin, Tochter französisch-iranischer Eltern in Berlin geboren und, in Deutschland wie auch in Frankreich heimisch geworden. «Mein Film ist nicht auf den Star Romy Schneider fixiert, sondern zeigt einen Menschen in einer Lebenskrise, der für einen Moment zu sich selber findet.» Und dazu hat Marie Bäumer einen entscheidenden Anteil: Sie wird zum Spiegelbild, nicht zum Mythos, oder Legende, sondern zum Menschen Romy Schneider – für drei Tage.

*****°

Strangers

rbr. Fatale Verführungen. Es muss nicht Chicago, Soho oder Manhattan sein, um die Atmosphäre eines Film Noir wiederzuerwecken. Der 35jährige Zürcher Filmer Lorenz Suter schickt seinen Anti-Helden auf eine mysteriöse Reise mitten in Zürich. Tamás (Nicolas Batthyany), ist ein Einzelgänger, der sich als Ghostwriter seine Brötchen verdient. Er pflegt ein Verhältnis mit der Assistenzärztin Norika (Jeanne Devos), findet aber auch Gefallen an deren Schwester Annika (Marina Guerrini). Und die möchte den Lover ihrer Schwester wohl auch vernaschen, aus der Zweierkiste wird ein Dreiecksverhältnis. Doch dann verschwindet Norika. Anfang oder Ende? Tamás wird verdächtigt, verhört. Er sitzt in der Patsche. Eine Verwechslung, eine fatale Verführung, ein Eifersuchtsdrama? Es sind denn auch diese zwei Komponenten, welche den Psycho- und Liebesthriller «Strangers» prägen: das Vexierspiel von Gefühlen, und die düster-melancholische Stimmung im Stile eines Film Noir. Autor Lorenz Suter versteht seinen Film, der übrigens nichts gemein hat mit dem gleichnamigen Horrorthriller aus dem Jahr 2008, als Hommage an den Film Noir. Kein Gangster- oder Detektivfilm im engsten Sinn, sondern ein nächtlicher Streifzug, eine Suche nach einer Wahrheit (oder nach mehreren). Das Zürcher «Strangers»-Werk ist zumindest atmosphärisch mit dem Film noir à la «Double Indemnity» (1944) verwandt. Eine bemerkenswerte Ensembleleistung allemal. Wissen sollte man auch, dass sich diese unabhängige Low-Budget-Produktion über drei Jahre hinzog – ohne klassisches Drehbuch, sturen Fahrplan und vorgezeichnete Dramaturgie. Ein Wagnis mit Wirkung. Reiz und Herausforderung auch für die Schauspieler, dem Zürcher Nicolas Batthyany, in Wien und Salzburg aufgewachsen, für der Zürcherin Marina Guerrini («Little Girl Blue», «Der Frosch») und Jeanne Devos aus Appenzell.

****°°

Hostiles

rbr. Respekt. Sie haben sich bis aufs Messer und Revolver bekämpft, die weissen Eindringlinge und die Ureinwohner, die Eroberer aus Europa und die Indianer. New Mexico 1892. Ausgerechnet der gnadenlose Indianerhasser, Captain Joseph «Joe» Blocker (Christian Bale), soll den alten Häuptling Yellow Hawk (Wes Studi), seit sieben Jahren im Fort Winslow inhaftiert, und seine Familie in das Stammesgebiet der Cheyenne bringen. Der alte Chief ist todkrank und wünscht, in seiner Heimat zu sterben. Haudegen Joe ist wenig erbaut über den Einsatz. Ein kleiner Trupp von US-Soldaten macht sich mit einer Handvoll Indianer auf den Weg ins «Tal der Bären» in Montana. Auf ihrem Ritt nach Norden lesen sie Rosalie Quaid (Rosamund Pike), eine junge Witwe auf, die als einzige ihrer Familie dem Massaker der Komantschen entkommen ist. Verstört, verängstigt, natürlich den Indianern gegenüber misstrauisch und feindlich gesonnen, schliesst sie sich diesem Kommando an. Bei einem erneuten Überfall der Komantschen erweisen sich der gefesselte Chief Yellow Hawk und sein Sohn Black Hawk (Adam Beach) als verlässliche Kämpfer. Notgedrungen bilden Officer Blocker, sein dezimierter Trupp und die Indianerfamilie eine Zweckgemeinschaft, die auch ein weisser Häftling, wegen Mordes angeklagt und ihnen aufgenötigt, nicht zerstören kann. Indianer, Pelzjäger und am Ende arrogante Rancher, die ihnen den Zugang ins «Tal der Bären» verweigern wollen, können Joe und die Überlebenden nicht aufhalten. – Scott Cooper, der bereits im Thriller «Auge um Auge» (Out oft he Furnace, 2013) mit Christian Bale zusammengearbeitet hatte, schuf mit «Hostiles» (Feinde) einen epischen Spätwestern. In den beiden Hauptfiguren, dem unerbittlichen Captain Blocker (überzeugend bis zum letzten Blick: Bale) und dem stoischen Häuptling Yellow Hawk (der bald 70jährige Wes Studi spielte bereits im Westernklassiker «Der mit dem Wolf tanzt» mit), spiegelt sich die amerikanische Geschichte wieder – von Gewalt und Eroberung, Landnahme und Vertreibung, Rassismus und Versöhnung. Die Kontrahenten haben aus unterschiedlichen Gründen gekämpft und getötet (auch der Offizier Block hat skalpiert). Sie waren Todfeinde. Nun ist der Gegner, sprich die Indianer, besiegt, in Fesseln erniedrigt, der Chief wird sterben. Beide, der weisse «Staatsdiener» und der enteignete Rote Mann, werden notgedrungen zu Partnern, Kampfgefährten – und gewinnen gegenseitig Respekt. Am Ende kehrt der Officer dem «Wilden Westen» den Rücken, legt quasi die Waffen nieder. Ein schönes Bild – leider ein falsches, das nicht in Erfüllung gegangen ist in Amerika. Der fesselnde Western, differenziert und modern, der tief in die Problematik eintaucht, liefert dazu grandiose Bilder (Kamer: Masanobu Takayanagi) , gedreht in New Mexico, Arizona und Colorado.

*****°

Thelma

rbr. Wenn Kräfte aus dem Ruder laufen. Eine irritierende Szene: Ein junges Mädchen begleitet ihren Vater auf der Jagd im Winter. Ein Reh taucht auf, wie zum Abschuss präsentiert. Doch der Vater schwenkt sein Gewahr auf die Tochter. Schnitt. Erst gegen Ende wird dem Zuschauer klar, welcher Gedanke, welche Absicht dahinter steckte. Jahre später. Die Tochter Thelma (Eili Harboe), unter der «Knute» rigoroser Religiosität ihrer Eltern aufgezogen, darf nach Oslo ziehen, um zu studieren. Scheu und unerfahren, lernt sie die Studentin Anja (Kaya Wilkins) im Lesesaal kennen und verliebt sich. Thelma hat ein Handicap, sie wird plötzlich von Anfällen heimgesucht. Wie sich später herausstellt, leidet sie an psychogener Anti-Epilepsie. Das sind epilepsieähnliche Anfälle, bei denen man vorübergehend die Kontrolle über den Körper verliert. In gewissen Situationen, bei starken Gefühlen und Ausbrüchen setzt Thelma Kräfte frei, kann Menschen verschwinden lassen. Thelma ahnt Böses und geht diesem Phänomen nach, um es zu begreifen, zu kontrollieren und stösst auf ihre Grossmutter, die von ihren Eltern vor sie verheimlicht, versteckt und «entsorgt» wurde. Und dann verschwindet Anja wie damals Thelmas Bruder. Hat Thelma ihre Hände im Spiel? – Der Norweger Joachim Trier, nicht verwandt mit dem bekannten dänischen Filmer Lars von Trier («Melancholia», «Nymphomaniac»), entwickelt einen Mysterythriller zwischen Psycho- und Coming-of-Age-Drama, Liebes- und Horrorfilm (ein bisschen lässt «Carrie» grüssen, nur geht es bei «Thema» weniger blutiger zu). Seine zwielichtige Heldin Thelma, intensiv verkörpert von Eili Harboe, ist einerseits ein braves frömmelndes Mädchen, vom Vater unterdrückt, andererseits eine Furie mit übernatürlichen Kräften mit verheerenden Wirkungen. Thelma versucht sich zu lösen – von den Eltern, ihrer Vergangenheit, den eruptiven Anfällen und den Folgen. Ein Kinotripp ohne Hokuspokus, wohl aber mit aufwühlenden Gefühlen und Assoziationen.

****°°

Film-Stars Don’t Die in Liverpool

rbr. Verrucht und vergessen. Selbst Filmhistoriker werden sie nicht sofort auf dem Radar haben: Gloria Grahame, 1923 in Los Angeles geboren und 1981 in Manhattan gestorben. Die Schauspielerin wurde auf dem Broadway vom Filmmogul Louis B. Mayer (Metro-Goldwyn-Mayer) nach Hollywood geholt. Sie wirkte im Klassiker «It’s a Wonderful Life» (1946), im Musical «Oklahoma» (1955) oder in «The Bad and the Beautiful» (Stadt der Illusionen, 1953, Oscar für die Beste Nebenrolle) mit. Viermal war sie verheiratet, gebar vier Kinder, doch erst ihr letzter Liebhaber Peter Turner ein zuverlässiger Begleiter und machte ihr ein Vermächtnis in Form seiner Memoiren (1987). Auf diesen Erinnerungen basiert der Spielfilm «Film-Stars Don’t Die in Liverpool». Fast sarkastisch: In der Stadt der Beatles, in Liverpool, wollte die ehemalige Hollywood-Ikone, bei dem man bereits um 1970 Brustkrebs entdeckt hatte, nicht sterben. Der junge britische Schauspieler Peter Turner (Jamie Bell, «Billy Elliot») war Freund, Kumpel, Liebhaber und letzte Station. Die innige Liebesbeziehung scheiterte, diese ist dann auch Kern der Filmtragödie um die alternde Diva, hinreissend gespielt von Annette Bening. Hollywoods Blütezeit in den Fünfzigerjahren wird wieder lebendig, aber auch das letzte eher düstere Lebenskapitel des Skandalstars Gloria Grahame, die zuletzt Zuflucht suchte im Elternhaus des Freundes Turner in Liverpool. Paul McGuigans Hollywoodtragödie pendelt zwischen den Vierziger- und Fünfzigerjahren sowie den Siebzigern bis 1981. Es scheint, als flüchte sich GG, die Femme fatale auf absteigendem Ast, in jene glorreiche Zeit (und Illusionen), um der Wirklichkeit (ihrer Krankheit) zu entkommen. Die Sehnsucht wird zum Fluchtpunkt, die Gegenwart zur Last. So spiegelt sich das Leben doppelt im Kino, in Hollywood und Liverpool. Das berührende Drama beschränkt sich auf diese endliche Liebesepisode. Die Jahre des Aufstiegs, der Glorie, der Flops, die Zeit der privaten Desaster, der Skandale bleiben weitgehend ausgeklammert. Der Film erinnert packend an einen vergessenen Star, wird ihm als biografische Rückblende aber nicht gerecht.

****°°

The Insult

rbr. Viel Lärm um ein Wasserrohr. Oft sind es nur kleine Dinge, die Grosses ins Rollen bringen. Der Frieden in Beirut ist trügerisch. Eine Wasserleitung an einem Balkon führt zu einem Zwist, der Kreise zieht: Tony (Adel Karam) bewässert seinen Balkon und der palästinensische Vorarbeiter Yasser (Kamel El Basha) wird «benässt». Der sorgt umgehend dafür, dass seine Bauarbeiter das Rohr umgehend «richtet». Das wiederum erzürnt den libanesischen Hausbesitzer. Es kommt zu Auseinandersetzungen, verbaler und handgreiflicher Art. Versuche, den «Schaden» zu beheben (Entschuldigung), scheitern. So zieht die Bagatelle politische Kreise. Es stehen sich quasi christliche Einheimische und palästinensische Flüchtlinge gegenüber, zwei verhärtete Fronten. Am Ende soll ein Prozess die Verhältnisse «klären», die Wogen glätten, dem Recht Genüge tun, gleichzeitig ein Zeichen des Verstehens, des Versöhnens setzen. Der Beiruter Ziad Doueiri greift in seinem fesselnden Spielfilm einen schwelenden gesellschaftlichen Konflikt auf – fast 30 Jahre nach dem Bürgerkrieg. Er glaubt an Recht und Gerechtigkeit und beschreibt, dass derjenige, der scheinbar das Recht auf seiner Seite hat, nicht schuldlos ist. Ein denkwürdiges Prozessdrama.

****°°

Barbara

rbr. Versöhnung dank «Göttingen». Ihr Name war Legende, ein Kultbegriff in Frankreich und Deutschland: Barbara, bürgerlich Monique Andrée Serf, hatte in einem höheren Sinn vollendet, was Politiker wie Konrad Adenauer und Charles de Gaulle angeschoben hatten und mit dem Elysée-Vertrag 1963 dokumentierten, nämlich die deutsch-französische Aussöhnung und Annäherung. Nach langen Zögern nahm die französische Chansonette und Komponistin 1964 eine Einladung ins norddeutsche Göttingen an. Sie war sehr angetan und schrieb das Lied, das zum Kulturgut wurde: «Göttingen». Es wird zur Hymne der Aussöhnung, der Verständigung:

«Na ja, dort gibt es keine Seine

Und auch nicht den Wald von Vincennes.

Doch schöne Orte, die ich kenne

in Göttingen, in Göttingen.

Es gibt keine Kais oder Lieder,

die klagen und kehren immer wieder.

Und dennoch blüht auch dort die Liebe

in Göttingen, in Göttingen.

Mir scheint, als ob sie besser wüssten

die Geschichte Frankreichs großer Fürsten.

Hermann, Peter, Helga und Hans

in Göttingen . . . . »

Vielleicht mag der eine oder andere sich an dieses Chanson erinnern, mit dem sich Barbara unsterblich machte. Zwanzig Jahre nach ihrem Tod 1997 hat Mathieu Amalric über sie einen Film gedreht. Der Begriff Dokufiction wird dem Kinowerk «Barbara» nur gerecht. Es ist ein Film im Film, eine geträumte und wahre Begegnung, eine Verschmelzung von Vergangenheit und Gegenwart, von Dokument und Illusion. Regisseur Amalric macht es dem Zuschauer nicht leicht, denn beschreibt wie der Filmer Zand (Amalric) die Geschichte Barbaras filmisch erfassen will. Gespielt, mehr noch gelebt und gesungen wird die legendäre Barbara von Jeanne Balibar als Brigitte, die ebendiesen Star im Film verkörpern soll. Aber Balibar war mit Amalric verheiratet. Als dann Zand/Amalric bei einer Szene in Tränen ausbricht, weiss man nicht genau, ob die Emotion gespielt ist oder doch im Kern private Befindlichkeit ausdrückt. Wie auch immer, dieses spielerische Porträt einer Ikone bietet höchste Kinokunst – auch dank Jeanne Balibar, die zur Schwester und Ebenbild der Künstlerin Barbara wird, eine Diva, überspannt, süchtig, stressig und ausfallend, aber eben auch eine grandiose Selbstdarstellerin. Die Sängerin, Komponistin und Poetin, jüdische Tochter einer Ukrainerin und eines Elsässers, engagierte sich in den letzten Lebensabschnitt im Kampf gegen Aids. Der Film, so ist zu hoffen, macht neugierig auf diese extravagante Sängerin und Persönlichkeit. Man höre und staune, was Barbara (1930 – 1997) heute noch zu sagen und zu bewegen hat.

*****°

Foxtrot

rbr. Israelisches Schicksal. Eine tragische Situation: Ein gutbetuchtes Ehepaar wird mit der Nachricht konfrontiert, dass ihr Sohn Jonathan (Yonatan Shiray) gefallen sei. Er war als Soldat an der israelischen Grenze im Einsatz. Michael (Lior Ashkenazi) und Dafna (Sarah Adler) fassen es nicht, wollen den gefallenen Sohn heimholen. Dann die gute und doch «grausame» Nachricht: Jonathan lebt! Der Vater setzt alles dran, dass der Filius heimkommt von seinem Wachposten. Doch der erlebt sein persönliches Fiasko. Bei einer harmlosen Kontrolle gerät alles ausser Kontrolle. Jonathan hält eine Dose für eine Granate, sieht Gefahr im Verzug und eröffnet das Feuer… Der Vorfall wird vertuscht, und Jonathan kann heimfahren. – Regisseur Samuel Maoz, der in Venedig mit «Foxtrot» einen Silbernen Löwen gewann, stellt der israelischen Armee keine weisse Weste aus und wurde entsprechend kritisiert. Der Film mit starker Antikriegstendenz ist ebenso ein aufwühlendes Familiendrama. Der Titel «Foxtrot» bezieht sich auf Szenen der Soldaten am Kontrollpunkt, die auch mal zum Foxtrott tanzen. Diese Situation an einem gottverlassenen Posten hat Beck’schen Charakter: Ein sinnloses Warten auf einen Schicksalsmoment.

****°°

Maria Magdalena

rbr. Wiedergutmachung an einer «Sünderin». Sie war eine Jüngerin, die von den Jüngern beargwöhnt, von Jesus aber als wichtige Wegbegleiterin wahrgenommen wurde. Dieser faszinierenden und umstrittenen Zeitzeugin Maria Magdalena hat Garth Davis einen unspektakulären Kinofilm gewidmet. Maria Magdalena, in den vier Evangelien erwähnt, war ein Objekt der Spekulation – von der Kirche als Sünderin und Hure stigmatisiert bis hin zum Bestsellerautor Dan Brown, der sie im Roman «Der Da Vinci Code» zur Heldin einer Verschwörungstheorie machte. Die Katholische Kirche hat sie verteufelt, und erst vor zwei Jahren rehabilitiert – als «Apostolin der Apostel». Namentlich taucht sie im Lukas-Evangelium (8, Vers 1 ff.) auf: «Anschliessend nahm er den Weg durch die Städte und Dörfer, predigte und verkündete das Evangelium vom Reiche Gottes, und die Zwölf waren bei ihm sowie einige Frauen, die von bösen Geistern und von Krankheiten geheilt worden waren: Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren…»

Maria aus Magdala, einem Fischerdorf in Galiläa, ging ihrer Familie tatkräftig zur Hand, verweigerte sich aber einer geforderten Verheiratung. Sie erzürnte so Vater wie Bruder, die ihr Schande vorwarfen und glaubten, sie sei von Dämonen besessen. Halb von Sinnen durch eine «Teufelsaustreibung» kreuzte der Prediger Jesus von Nazareth ihren Weg. Sie sagte sich von der Familie los und folgte ihm gegen alle Widerstände. Maria Magdalena wurde seine treuste, verständigste Anhängerin – bis nach Jerusalem und bis Kreuzigung. Sie begleitete den Messias bis Grablegung, während die Jünger sich verkrochen. Maria Magdalena ist die erste, die von der Auferstehung des Heilands kündete, die Jünger überzeugen musste und den Neid des Jüngers Petrus nährte.

Regisseur Garth Davis («Lion») sowie seine britischen Autorinnen Helen Edmundson und Philippa Goslett beziehen klare Position. Es sind die Männer, die Jesu Botschaft von Gottes Reich (anfangs) missverstehen. Das gilt sowohl für den Schwarzen (!) Simon Petrus (Chiwetel Ejiofor) als auch für Judas Iskariot (Tahar Rahim), der vom Erlöser einen irdischen Kraftakt und gewaltsamen Umsturz erwartet und deshalb zum Verräter wird. Es ist anzuerkennen, dass der Film beliebte Episoden wie die Wiederbelebung des Lazarus, die Fusswaschung oder Judas‘ Kuss eher nebensächlich behandelt werden. Bemerkenswert ist aber, dass beim Abendmahl Maria Magdalena in der Jünger Mitte sitzt. (Die Kunst stellt Jesus stets im Kreis seiner zwölf Jünger dar.)

Das Heilsdrama, gedreht wurde überwiegend in Italien, konzentriert sich auf Maria Magdalena, die sich dem Geiste dem Heilsverkünder hingibt (ohne jegliche erotische Anspielungen) und begreift, dass die Erneuerung, sprich das Reich Gottes, von Menschen und Glauben ausgeht und im Inneren stattfindet.

Die Kamera Greig Frasers spiegelt Empfindungen über Gesichter wieder, vor allem bei der überzeugend Rooney Mara, die wie eine Ikone wirkt. Joaquin Phoenix indes erweist sich als Jesus als Fehlbesetzung. Seine Leidensmiene in einsamen Momenten oder im Zwiegespräch mit Maria bis zum qualvollen Tod bleibt starr und steif. Auch wenn diese Filmbiografie ziemlich brav und sehr konservativ ausfällt und sich auf keine Spekulation (war Maria Magdalena die Geliebte Jesu?) einlässt, hat der Spielfilm seinen Reiz – als Glaubensdrama und (biblisches) Monument der Emanzipation: Die verschmähte Jüngerin Maria Magdalena (Jesus: «Sei meine Hand») wird rehabilitiert, gleichzeitig aber auch zur feministischen Lichtgestalt hochstilisiert. Fazit: Das Maria-Drama entpuppt sich als gut gemeintes, geschöntes Frauenbild, das zeitgemäss sein will und niemandem wehtut.

****°°

Tomb Raider

rbr. Lehrzeit für Lara. Starke Frauen braucht das Land, meint wohl auch Hollywood, und lässt Lara Croft auferstehen. 15 Jahre nach Angelina Jolie (2001 und 2003) rennt, robbt, schlägt, hangelt und schiesst sich Alicia Vikander mit Pfeil und Bogen durch Dschungel und Höhlen. Wie einst Indy, der Archäologie-Abenteurer, und Vorgängerin (Jolie) zeigt die neue Lara den bösen Buben, Göttern und Gelehrten, was eine Harke ist. Eben noch beim Boxtraining, wo sie schwere Schläge einstecken muss, und als wieselflinker Velokurier in London unterwegs ist, muss sich Lara mit dem Erbe ihres Vaters, Lord Richard Croft, herumschlagen, der seit sieben Jahren verschollen ist und nun für tot erklärt werden soll. Wie der Zufall (oder das Drehbuch) so will, stösst sie auf Vaters heimliche Dokumente, die sie eigentlich vernichten soll. Der abenteuerlustige Lord ist nämlich auf einen gefährlichen Mythos und die Todesgöttin Himiko gestossen, die auf einer schier unzugänglichen japanischen Insel im Grabmal, tief in einem Berg, auf Erweckung wartet. Richard Croft (Dominic West), Unternehmer und Weltenforscher, wollte die Welt retten. Und nun…? Lara und die Zuschauer ahnen es, der Lord lebt. Und Lara versucht, Mathias Vogel (Walter Goggins), böser Handlanger der teuflischen Ausbeuterorganisation Trinity, das Handwerk zu legen und gestrandete, versklavte Menschen zu befreien. Man kann sich gut vorstellen, wie die drahtige Lara trotz Verletzungen und Blessuren wie eine Action-Furie kämpft und killt. Manche sehen in ihr eine Heldin nicht ohne Schwächen, weil sie auch mal verliert und Tränen verdrückt. Vor allem aber ist diese Lara Croft die Ausgeburt eines Videogames. Die Super-Game-Figur, die von der Schwedin Alicia Vikander (Oscar für «The Danish Girl») drahtig verkörpert wird, olympiareif trainiert, und agil wie eine Gazelle. Wer an solchem Action-Abenteuer-Spass findet, wird vom norwegischen Regisseur Roar Uthaug bedient – mit Power und Gewalt. Auf Sinn und Zweck und Hirn kommt es dabei nicht an, nur auf Lust auf Action, die demnächst mit einer Fortsetzung befriedigt werden soll. Lord Croft scheint zwar tot zu sein oder doch nicht? Doch die perfide Drahtzieherin Ana düst bereist zu neuen Taten.

***°°°

Et au pire, on se mariera/Wie wäre es mit heiraten?

rbr. Einen Mann um jeden Preis. Ein rotzfrecher Teenager, der einen in Rage bringen kann, macht Terror. Aïcha verzeiht ihrer Mutter (Karine Vanasse) nicht, dass sie den geliebten Stiefvater Hakim rausgeschmissen hat. Sie sucht Ersatz und meint, ihn im Musiker Baz (Jean-Simon Leduc) gefunden zu haben. Die Mutter ist ratlos und findet keinen Zugang mehr zur aufsässigen Göre. Der Name Aïcha weckt beim Zuschauer Assoziationen, natürlich zum berühmten Lied «Aïcha» (1996) des algerischen Raï-Künstlers Cheb Khaled. Im Video zum Song umwirbt der Sänger eine Kindfrau, die sich ihm verweigert. Im Film der Schweiz-Kanadierin Lèa Pool ist es jedoch genau umgekehrt. Aïcha will den Mann, in den sie sich Hals über Kopf verliebt hat, um jeden Preis. Doch der sympathische Baz um die 30 wehrt sich mannhaft, will kein Liebesverhältnis mit einem Teenager auf der Schwelle zum 15. Lebensjahr anfangen. Er ist ihr zugetan, aber wie ein Bruder, nicht wie ein Liebhaber. Zutiefst getroffen, abgewiesen und wie ein Teenager behandelt, wird Aïcha zur Furie und rastet aus. – Die gebürtige Genferin Lèa Pool («La Passion d’Augustine», 2015) entwickelte das Drama behutsam in kleinen Schritten, schenkt dem heranwachsenden Mädchen auf der Schwelle zur Frau Gehör, versucht ihre Regungen, und Erregungen nachzuzeichnen. Pool findet in der kanadischen Schauspielerin Sophie Nélisse (18) eine ideale Partnerin, die bereits im Film «Die Bücherdiebin» überzeugte und in Kanada ein Teenie-Star ist. Ihre Schwester Isabelle Nélisse ist ebenfalls dabei in einem Drama – nach dem Roman von Sophie Bienvenu – das mit einem harten Ende aufwartet. Es macht einen ratlos, denn heiraten ist diesem Fall keine Lösung.

****°°

Unsere Erde 2

rbr. Schöne Welt. Nach der erfolgreichen BBC-Produktion von 2007 («Earth») wurde eine zweite Reise um die Welt gestartet, koproduziert mit China: «Earth: One Amazing Day». Das liegt nahe, ist doch der Koala-Bär ist ein beliebtes Sujet in diesem Naturfilm. Vom Sonnenauf- bis zum Sonnenuntergang fangen die Kameras Tiere und Landschaften ein – von Afrika über die Ozeane zur Arktis bis Asien. Wir werden Zeugen vom schönen, natürlich gefährlichen Leben in der Wildnis, in Wäldern, Wüsten, am und im Meer. Da schlagen sich Giraffen schier die Hälse ein, jagen Schlangen Echsen, kuscheln Faultiere, lauern Löwen, harren Pinguinen in Eiseskälte aus oder dösen Pottwale in Meeren. Keine Frage, die Erde wird nur von ihren schönsten Seiten gezeigt (Regie: Peter Webber, Richard Dale und Lixin Fan). Das ist beruhigend, aber eben geschönt, sanft kommentiert von Robert Redford und Jackie Chan (englische Version) oder Günther Jauch. Der Mensch kommt nicht vor, wo er es doch ist, der diese schöne Erde gefährdet, ausbeutet und verschandelt (vermüllt), der Lebewesen Lebensraum raubt und manche ausrottet. Ein paar kritische Zusätze hätten dem Heile-Welt-Bild gutgetan.

***°°°

Les Gardiennes

rbr. Frauenschicksale. Der Erste Weltkrieg steckt fest. Frontkrieg 1915. Die Männer lassen sich totschiessen, manchmal überleben sie auch irgendwie. Die toughe Bäuerin Hortense (Nathalie Baye) schuftet hart, um den landwirtschaftlichen Betrieb in Schuss zu halten – mit Pferden, eigener statt männlicher Muskelkraft, irgendwo zwischen La Rochelle und Limousin. Im Nachbarhaus leben Hortenses Tochter Solange (Laura Smet) und Schwiegersohn Clovis (Olivier Rabourdin), an der Front. Man entscheidet, dass die junge Francine (Iris Bry) als Magd aufgenommen wird – mindestens während er Erntezeit. Der älteste Sohn Constant (Nicolas Giraud), Leutnant, ist längst an der Front, sein Bruder Georges (Cyril Desvcours) wird ihm folgen. Francine verliebt sich in Georges, was die Eifersucht vom Mädchen Marguerite (Mathilde Viseux-Ely) weckt, das ebenfalls hier lebt. Die Jahreszeiten wechseln, der Krieg bleibt – bis er 1918 dank tatkräftiger amerikanischer Armeeunterstützung an der Westfront beendet wird. Solange sorgt dafür, dass nun endlich ein Traktor angeschafft werden kann, doch die neue Zeit, die mit den Amerikanern einsetzt, wird für Hortense und Francine, die sich als tadellose Arbeitskraft bewährt hat, zur Zerreissprobe. Die Matrone hält die junge Frau für ein Flittchen, das mit den Amerikanern flirtet.

Regisseur Xavier Beauvois, der auch am Drehbuch nach dem Roman (1924) von Ernest Perochon mitgearbeitet hat, taucht tief in diese Weltkriegszeit – hinter den Fronten. Er beschreibt fast akribisch den Alltag der auf sich gestellten Bäuerinnen und legt die Lunte zu einem zerstörerischen Konflikt. Der Spielfilm spiegelt das Leben auf dem Land, wie es sich dazumal abspielte – in einem fast quälend langsamen Tempo. Der Konflikt wirkt desto heftiger. Gewisse Längen sind dem elegischen Drama über 132 Minuten nicht abzusprechen. Gleichwohl, der Film greift ein wenig beachtetes Thema auf. Der Aufbruch und die gelebte Emanzipation haben einen bitteren Beigeschmack. Beauvois ist es obendrein gelungen, Mutter Nathalie Baye und Tochter Iris Bry als Mutter und Tochter vor die Kamera (Caroline Champetier – hervorragend) zu bringen. Der heimliche Star ist jedoch Iris Bry als starke Aussenseiterin Francine, die auch selber singt – am Ende.

****°°

Das schweigende Klassenzimmer

rbr. Schweigeminute – und die Staatsgewalt schlägt zurück. Unglaublich, aber wahr. Gut ein Dutzend junger Leute – sie stehen kurz vor dem Abitur – solidarisiert sich mit den ungarischen Aufständischen 1956. Eine Abiturklasse hält zwei Schweigeminuten ab. Der Lehrer ist irritiert, meldet den Vorfall weiter, Schuldirektor Schwarz (Florias Lukas) will beschwichtigen, verharmlosen. Doch dann werden Funktionäre wie die Kreisschulrätin Kessler (Jördis Triebel) aktiv. Schliesslich greift Volksbildungsminister Lange (Burghart Klaussner) höchst persönlich ein, um die Schüler zur Räson zu bringen, heisst den oder die Rädelsführer herauszufinden. Wir befinden uns in der DDR, in Stalinstadt, einem Muster von Arbeitersiedlung 1950 errichtet, später in Eisenhüttenstadt umbenannt. Im besagten Jahr 1956 schossen und schlugen sowjetische Panzer und Soldaten den Aufstand in Ungarn nieder. Die kleine Geste eines stillen Protestes, auch wegen des vermeintlichen Todes des bekannten ungarischen Fussballers Ferenc Puskás, wurde zum Staatsakt, die Mücke zum Elefanten aufgebauscht, die Schweigeminuten als Zeichen der Konterrevolution eingestuft. Staats-Faschist Lange, der sich selber lauthals als Kommunist anpreist, will nun mit allen, auch unlauteren Mitteln (Drohungen, Manipulationen, Lügen) herausfinden, wer die Idee zu dieser Schweigeminuten hatte, wer der Rädelsführer waren. Die Klasse hält dicht, verhält sich solidarisch – trotz doppeltem Druck durch den Staatsapparat und durch die Eltern. Wenn die Schüler über die Schweigeminuten schweigen, soll ihnen das Abitur in der gesamten DDR verwehrt werden, drohen die Staatsfunktionäre. – Die hohe Kinokunst des Regisseurs und Autors Lars Kraume («Der Staat gegen Fritz Bauer», 2015, ebenfalls mit Klaussner und Ronald Zehrfeld) besteht einerseits dadurch, dass die damaligen DDR-Verhältnisse inklusive gesellschaftlichem Klima überzeugend nachgezeichnet werden, andererseits kein plattes Solidaritätsdrama oder eine Abrechnung mit der DDR abgeliefert wird. Kraume zeichnet in seinem Film eine tatsächliche Begebenheit von 1956 nach, die sich in der Stadt Starkow abgespielt hat, basierend auf dem Buch von Dietrich Garstka, einem der betroffenen Schüler («Das schweigende Klassenzimmer, eine wahre Geschichte über Mut, Zusammenhalt und den Kalten Krieg», 2006). Der Filmer personifiziert quasi Zeitgeschichte durch persönliche Schicksale und Verhältnisse. So wird der Schüler Erik (Jonas Dassler) wie sein Vater zum «Verräter», in dem er unter Druck den schwulen Einsiedler Edgar (Michael Gwisdek) nennt, bei dem die Schüler verbotenerweise den Westsender Rias hören. Verzweifelt läuft Erik Amok. Kurts (Tom Gramenz) Vater (Max Hopp) ist Staatsvorsitzender und versucht seinen Sohn, auf Linie zu bringen. Vergeblich. Aber er hilft ihm am Ende doch. Hermann Lemke (Ronald Zehrfeld) ist Stahlkocher und versucht seinen Sohn Theo (Leonard Scheicher) zu schützen, hat aber bei den Behörden keine Chance, weil er beim Berliner Aufstand 1953 aktiv war. Auch wenn die Kirche plötzlich etwas abwegig zum Schauplatz wird und der DDR- Inquisitor Lange arg eindimensional, geradezu lächerlich überzeichnet vorgeführt wird, besticht dieses Zeitdokument durch Form und Darstellung der Schauspielergarde. Das Drama zeigt auch, wie die DDR-Führungsgilde permanent von Konterrevolution durch den kapitalistischen Westen faselte, die Wahrheit verbiegt, den Faschismus marktschreierisch anprangert, selbst aber faschistisch infiziert ist und ähnliche Methoden wie Nazis anwendet. Ein Film auch, der gerade heute wieder viel zu sagen hat über Lügen und Manipulation, politischen Druck und Duckmäusertum. Am Ende fragt man sich: Wäre solch ein Akt der stillschweigenden Solidarität, der Verbundenheit trotz individueller Unterschiede und Verzicht auf Karrierevorteile heute noch denkbar und machbar?

*****°

Early Man

rbr. Wie kam der Ball zu den Menschen oder umgekehrt? England, so sagt man, sei das Mutterland des Fussballs. Also, sagten sich die Macher der britischen Aardman Studios («Wallace & Gromit», «Shaun the Sheep»), steigen wir mal in die Vergangenheit. Zu einer Zeit, als die Erdbewohner mit Knüppeln aufeinander losgingen und in Höhlen hausten, schlug ein Asteroid ein – notabene in der Nähe des heutigen Manchester. (Man merke: ManU und Manchester City.) Eine glühende Kugel aus dem All (?) hatte es den Höhlenbewohnern angetan. Das kugelige Etwas wurde wie eine heisse Kartoffel von Mann zu Mann gespickt, geworfen, getreten. Der Vorfall geriet in Vergessenheit, nur Zeichnungen an Felswänden erinnerten an diese Fussball-Begebenheit. Jahrhunderte später wurden die Bewohner jenes friedlichen (Krater-)Tals damit konfrontiert, dass ein «zivilisierter» Stamm ihre Heimat okkupieren will, um die Bodenschätze (Bronze) auszubeuten. Der drollige Höhlenbursche Dug macht sich schlau und erkennt dass die «Zivilisierten» das Spiel, das er nur von den Höhlenzeichnungen kennt, verfeinert und zum Sport gemacht haben. Er geht eine Wette ein und scharte er seine Kumpels um sich. Er macht sie mit Hilfe des Bronze-Mädchen Goona fussballfit, um gegen die Profitruppe des hochnäsigen Lord Nooth, dem Anführer der potenziellen Bronze-Ausbeuter, anzutreten. Wenn die Kicker um Dug gewinnen, können sie ihr Tal behalten … Es kommt zum grossen Showdown, dem auch eine gewisse Queen beiwohnt. Die knubbeligen Figuren mit den Kulleraugen sind uns nicht fremd. Regisseur Nick Park und seine Aardman-Animationstruppe haben sie in die Steinzeit an der Schwelle zu Bronzezeit versetzt und im Stop-Motion-Verfahren aktiviert. Eine Mammutarbeit. Sie hat sich gelohnt. Das witzige Abenteuer um die spätere Lederkugel, die heute Millionen bewegt – an Zuschauern und Geldern – amüsiert nicht nur Fussballfans. Dabei wird nicht nur überheblichen Ausbeutern und arroganten Profikickern ans Schienenbein getreten, auch der kecken Weiblichkeit wird Tribut gezollt. Ein putziges Beispiel für die alte Geschichte von Underdogs gegen Goliaths – für junge und ältere Kicker und Animationsfans.

*****°

Death Wish

rbr. Ein Mann sieht wieder rot. Falsche Zeit, falsches Thema, vor allem falsche Signale. Man fasst sich an den Kopf und begreift es nicht, dass solch ein Plädoyer für Selbstjustiz und Werbung für Schiesswaffen jetzt und überhaupt ins Kino kommt, auch wenn man weiss, dass eine Filmproduktion Monate, ja Jahre vorher in die Wege geleitet wird. Action hin oder her. Regisseur Eli Roth, eher bekannt für Horrorstreifen, lässt «Die Hard»-Hero Bruce Willis von der Leine. Und der tigert eher lustlos und gelangweilt im «Death Wish»-Remake des Nachts als «Sensemann» durch Chicagos Strassen. Dazumal (1974) war es Charles Bronson, der rot sah. Nun nimmt Willis Rache und übt Selbstjustiz als Chirurg Dr. Paul Kersey. Nachdem die Polizei in seinem Fall – bei einem Raubzug wird seine Frau getötet und seine Tochter schwer verletzt (Koma) – nicht weiterkommt, greift der vormals friedfertige, Leben rettende Arzt zu Schiessprügeln und jagt die Täter. Solch ein verantwortungsloser Action- Machwerk nun zu lancieren, ist purer Hohn angesichts der letzten Campus-Amokläufe und kann nur als Verneigung vor Statements des Waffenlobbyisten Trump verstanden werden. Alles nur Action? Alles nur Kino? Bruce Willis, schäm dich!

**°°°°

I, Tonya

rbr. Proletengeschöpf. Vorweg: Allison Janney wurde mit einem Oscar belohnt, sie agiert als mieses Muttermonster LaVona, das ihre Tochter Tonya Harding zu Spitzenleistung treibt, prügelt und zwängt. Craig Gillespie hat den Skandal um die amerikanische Eiskunstläuferin Tonya Harding, die wohl wissentlich ihre Konkurrentin Nancy Kerrigan vor den Olympischen Winterspielen 1994 in Lillehammer attackieren liess, zu einem Drama verarbeitet (Buch: Steven Rogers). Der Film gibt sich teilweise als Dokudrama, schildert Tonyas Werdegang, das Verhältnis zu ihrer rabiaten Prolo-Mutter und zum gewaltbereiten Ehemann Jeff Gillooly (Sebastian Stan). Er führt die Eiskunstlauf-Akrobatin Tonya vor allem als getriebenes Prolo-Geschöpf vor, beschränkt, aber unbeschränkt ehrgeizig. Tonya sieht sich als Opfer, nicht als Täterin. Eine dreckige Geschichte, in der nur die Darbietungen auf dem Eis mit Tonyas einmaligen dreifachen Axel (sehenswerte Stunts) erhellen. Tonya ist sportlich spitze, menschlich aber ein Wrack, gelockt von Ruhm, gefressen von Ehrgeiz, skrupellos und gebrandmarkt. Hohn der Sportgeschichte: Tonya Harding durfte in Lillehammer trotz Attentat antreten, versagte und wurde nur achte. Konkurrentin Nancy gewann die Silbermedaille. Tony blieb die «Hexe», wurde verurteilt, und lebenslang gesperrt für den Eissport. Sie versuchte sich als Boxerin, Catcherin, Schauspielerin. Das Drama «I, Tonya» interessiert sich nur am Rande für den Medienhype um Tonya und Nancy, macht die Mutter zum Alki-Monster, die Männer zu Prolos und Hampelmännern. Kein Highlight – neben dem Eis.

***°°°

Molly’s Game

rbr. Poker, Power, Prominenz und Prozess. Sie hatte die Olympischen Spiele im Auge und wurde als Zwölfjährige aus dem Rennen, aus der Karrierebahn geworfen. Die Freestyle-Skifahrerin Molly Bloom, von ihrem Vater Larry (Kevin Costner) gemanagt, muss infolge einer schweren Verletzung ihre Sportträume aufgeben. Die eh angespannte Beziehung zu ihrem Vater bricht auseinander. Molly (Jessica Chastain) muss ihre Leben total umstellen. Sie geht nach Los Angeles, jobbt und gewinnt Kontakt mit einer gehobenen Pokerszene. Reiche, mächtige, bekannte Männer treffen sich heimlich zu brisanten Pokerrunden, wo man erst ab 10 000 Dollar eingestiegen wird. Sie ist attraktiv, geschickt, clever und macht sich schier unentbehrlich bei diesen hochkarätigen Spielen. Molly möchte mit einsteigen, doch der Cheforganisator schiebt ihr einen Riegel vor. So entschliesst sich Molly, sich in New York selbständig zu machen und selber einen intimen exklusiven Pokerkreis aufzuziehen. Mit Millionenerfolg. Die superreiche Klientel aus Politik, Wirtschaft und der russischen Mafia pokert hoch, bis der FBI zuschlägt und Molly aus dem Verkehr zieht. Ihr Vermögen wird beschlagnahmt. Es ist unklar, ob die Organisatorin sich überhaupt strafbar gemacht hat. Die Ermittler setzen sie unter Druck und sind vor allem an Informationen über Spieler interessiert. Molly droht Knast. Nach anfänglichem Zögern übernimmt der schwarze Strafverteidiger Harlie Jaffey (Idris Elba) ihren Fall. Ganz im Trend: Aaron Sorkins Poker- und Justizdrama beruht auf tatsächlichen Begebenheiten. Tatsächlich nahmen Filmstars wie Leonardo DiCaprio oder Ben Affleck an solchen Pokerrunden teil.

Filmgrundlage bilden die Memoiren von Molly Bloom: «Molly’s Game: From Hollywood’s Elite to Wall Street’s Billionaire Boys Club. My High Stakes Adventure in the World of Underground Poker». Sorkins Regiedebüt – er schrieb auch das Drehbuch – ist ein typischer US-Fall: Poker, Prominenz und Prozess. Aber es kommt noch einiges mehr dazu: Der Männlichkeit (Pokerrunde) geht’s ans Leder, und eine Frau zeigt den Playern den Meister. Molly lässt sich nicht verbiegen, auch nicht kaufen. Sie ist sexy, aber nicht verhandelbar, ist nicht einfach flachzulegen – aus Geschäftsinteressen. Da klingelt’s doch in Zeiten von «MeToo»! Starker Film, starke Frau – mit Jessica Chastain («Miss Sloan») als Geschäftsfrau am Pokertisch.

*****°

Red Sparrow

rbr. Scharfe Sperber. Das Drama nimmt auf der Bühne des Bolschoi Balletts in Moskau seinen Anfang. Brutal. Die Primaballerina Dominika Egorova wird während einer Aufführung von ihrem Partner beim Pas de deux schwer verletzt. Das Bein ist hin und damit auch ihre Karriere. Wie kann sie ihre kranke Mutter weiter medizinisch versorgen, wie kann sie selber auf die Beine kommen? Der Unfall war keiner, erfährt die Tänzerin, und sie rechnet ab. Wie man dann erlebt, hat ihr Onkel Vanya (Matthias Schoenaerts) seine Hände im Spiel und will Dominika aus der Patsche helfen. Sie soll sich für Staatsdienste verpflichten und ein Agenten-Programm in einer «Red Sparrow»-Eliteschule absolvieren, auch despektierlich Nuttenschule genannt. Frauen werden dort als «Sperlinge», sprich als Lockvögel, ausgebildet, unter dem strengen Regiment der Leiterin Matron (Charlotte Rampling). Dominika setzt Grenzen und wird gegen Matrons Willen vom russischen Geheimdienst eingesetzt und auf den CIA-Agenten Nathaniel «Nate» Nash (Joe Edgerton) angesetzt. Neben Onkel Vanya protegiert Spionage-General Korchnoi (Jeremy Irons) die attraktive Agentin.

Von Beginn an werden zwei Erzählstrenge parallel verfolgt: Hier die Agentin wider Willen, manipuliert und erpresst, dort der CIA-Agent Nate; hier die russische Geheimdienstorganisation, die einen «Maulwurf» in den eigenen Reihen wähnt und sucht, dort die amerikanischen Akteure, die mit allen Mitteln versuchen, ihren Doppelagenten zu schützen. Zwischen diese Fronten agiert die toughe, verführerische Dominika, die sich prompt in den smarten Nate verliebt. Wechselnde Schauplätze (Moskau, Budapest, Wien, London) gehören ebenso zu diesem manchmal langfädigen, aber explosiven, fesselnden Agententhriller (145 Minuten) wie nackte Haut, brutale Folter- und Killerszenen, die an die Nieren gehen. Francis Lawrence («The Hunger Games – Die Tribute von Panem») hat den Bestseller «Operation Red Sparrow» (2013) von Jason Matthew hart und düster umgesetzt. Jennifer Lawrence, nicht verwandt mit dem Regisseur, lässt als unerbittliche, smarte, aber auch verletzliche Agentin einen Tom Cruise aus der «Mission Impossible»-Reihe glatt vergessen. «Red Sparrow» ist einer der härtesten, raffiniert vernetzten Thriller im Ost-West-Agentenmilieu heute, der gedreht wurde. Kein leichtes Konsumkino, sondern ein teils brachiales, aber hochgradig packendes und schmutziges Agentendrama.

*****°

Gotthard – One Life, One Soul

rbr. Rockdokument mit Ecken und Kanten. Sie sind das Urgestein der Schweizer Rockgeschichte, die rollende Alpensteine: «Gotthard». Filmer Kevin Merz erzählt ihre Geschichte – von Rock und Reibereien, von Zweifeln und gloriosen Momente, von Down- und Highlights. 1991 gegründet, feierte die Tessiner Band bereits mit dem Debütalbum «Gotthard» (1992) einen Grosserfolg. Seither erreichtes jedes Album Platz 1 in den Schweizer Charts. Merz hat sich auf die Spuren gemacht. Geschickt verknüpft er zahlreiche Film- und Konzertausschnitte, Interviews, Statements und Berichte. Dabei schälen sich drei Schwerpunkte heraus: Die Ära Chris von Rohr («Krokus»), der ab 1991 rund zwölf Jahre die Band als Produzent und Mentor prägte und zum Erfolg führte – weltweit. Doch der kommerzielle Erfolg behagte Gründer Leo Leoni immer weniger. Er wollte zurück zu den Wurzeln, zur harten Rockmusik. 2003 kam es zur Trennung vom Manager. Ein schicksalhaftes Ereignis stürzte die Band 2010 in eine tiefe Krise: Der charismatische Sänger Steve Lee starb auf einer Motorradreise in Nevada. Im Australien-Schweizer Nic Maeder fand die Band einen exzellenten Nachfolger. Zu den Höhepunkten der Hommage zählt der Auftritt Steve Lees mit der Opernsängerin Montserrat Caballé («One Life, One Soul») und die Swiss Music Award-Überreichung 2011 durch «Pink Floyd»-Keyboarder Jon Lorde an den verstorbenen Steve Lee. Eine Geschichtsstunde über 95 Minuten in Sachen Schweizer Rockmusik, ein rotziger ungeschminkter Film über Musikträume und Krisen, Partnerschaft, Spannungen, und Durchhaltevermögen.

***°°°

Eldorado

rbr. Fluch der Flüchtlinge – zwischen Himmel und Hölle. Der Mensch ist vergesslich. Vergessen wird gern, dass Europa, die Schweiz inbegriffen, ein Auswanderer-Kontinent war, im 19. und 20. Jahrhundert. Schweizer oder Deutsche suchten ihr Glück, ihr Eldorado in Amerika. Mit der Judenverfolgung durch die Nazis wurde die Schweiz vor 70 Jahren eine begehrte Rettungsinsel. Filmer Markus Imhoof hatte vor 38 Jahren diese Flüchtlingsproblematik im Drama «Das Boot ist voll» aufgegriffen. Im Zweiten Weltkrieg machte die Schweiz ihre Grenzen dicht und schickte Tausende jüdischer Flüchtlinge in die Nazi-Konzentrationslager. Rassistisch verfolgte Menschen, also auch Juden, wurden zurückzuweisen. Markus Imhoof hätte nicht gedacht, dass 37 Jahre danach in der Schweiz wieder vom «vollen Boot geredet würde. Er erinnert sich an das Schicksal des italienischen Mädchens Giovanna, eines sogenannten Hungerkinds, das im Hause Imhoof für einige Zeit zwecks Erholung aufgenommen wurde, dann aber 1945 zurück nach Italien musste. Giovanna wurde krank und starb. Und heute? Tausende von Flüchtlingen suchen ihr Heil in Europa – aus politischen, aus wirtschaftlichen Gründen. Imhoof hat zehn Tage auf dem Rettungskreuzer San Giusto verbracht, der im Rahmen der Operation «Mare Nostrum» Flüchtlingen vor der lybischen Küste auffischte. Zuletzt befanden sich 1800 Menschen an Bord des Schiffs. Imhoof und Kameramann Peter Indergand erlebten, wie die meist jungen Männer, Frauen und Babys versorgt wurden. Sie begleiteten Menschen in den Auffangcamps, erlebten Kontakte der Asylsuchenden mit Schweizer Grenzbeamten und die Maschinerie des Verwaltungsapparats. Aber auch Asylsuchende, die auf Feldern arbeiteten. Eine «Frucht der Globalisierung»: Hilfsarbeiter ernten Tomaten, die dann, verarbeitet in Konserven, in Afrika landen, wo sie billiger angeboten werden als die einheimischen Tomaten. Ein Irrsinn der Globalisierung. Die Sehnsucht nach dem Eldorado ist ungebrochen. Seit 2000 sind 30.000 Menschen auf der Flucht ertrunken. Der ewige Flüchtlingsstrom – vom Volke Israels bis zu Afrikanern oder Asiaten (Rohingya) heute – nimmt nicht ab. «Die Krise ist nicht vorbei, sie fängt erst an, bald kommen auch noch die Klimaflüchtlinge», bemerkt Markus Imhoof und setzt mit seinem packenden Beitrag ein starkes Ausrufezeichen – gegen Abgrenzung für Menschlichkeit und Hilfe. Ein engagiertes, persönliches Dokument über die globale und gesellschaftliche Humanitätskrise.

*****°

Ella & John