Begegnung mit Regisseur John Carroll Lynch: «Man kann seine Augen nicht abwenden»

Von Rolf Breiner

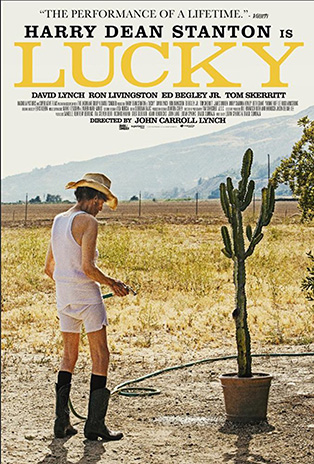

Am Filmfestival Locarno stakste durch eine karge Westernlandschaft: Harry Dean als «Lucky» in seiner letzten Rolle. Wenige Wochen später verstarb der 91-jährige Altstar – am 15. September 2017 in Los Angeles. Regisseur John Carroll Lynch hatte ihm mit «Lucky» ein filmisches Denkmal gesetzt. Wir trafen den Mann aus Colorado in Zürich anlässlich des Kinostarts.

Am Fusse von Kakteen kriecht eine Schildkröte gemächlich in die «Freiheit», die Landschildkröte namens «Präsident Roosevelt» hat ihren «Besitzer» Howard (David Lynch) verlassen. Das kümmert den Alt-Cowboy Lucky nicht die Bohne. Nach morgendlichem Ritual stiefelt der Mann in Cowboy-Boots und -Hut von seiner Wohnung zum Restaurant, um zu frühstücken und Kreuzworträtsel zu lösen. Zurück zum Haus, um bei irgendwelchen Gameshows oder Quizsendungen am Fernsehen die Zeit totzuschlagen. Abends trifft sich dann der schlaksige Methusalem, eine Art «Lucky Luke» in Rente, in seinem Stammlokal mit Freunden und Gästen, um Alltägliches zu bequatschen, besonders aber Lebensphilosophisches zu diskutieren. Da geht es um Realismus und die Wahrheit, um Einsamkeit und Ängste, nicht zuletzt um «Ungatz» (ein Ausdruck bei italienischen Einwanderern und der Mafia gängig), sozusagen der Weisheit letzter Schluss. Zur Stammtischtheke gehören die Wirtin, die Dauerraucher Lucky das Rauchen im Lokal verbietet, Howard mit der verlorenen Schildkröte, ein «Eindringling», von Lucky verspottet, beschimpft, und andere Gestalten. Der gleichförmige Alltag des notorischen Griesgrams Lucky wird durchbrochen, als er die Einladung einer Mexikanerin zum Geburtstag ihres Sohns annimmt. Lucky entpuppt sich als Seelenmensch, der mit seinem mexikanischen Lied alle zu Tränen rührt. Die wohl innigste Szene des Films, den John Carroll Lynch mit und um Altstar Harry Dean Stanton inszeniert hat. Wenn sich der 91-Jährige als Lucky im Wüstenstädtchen bewegt, redet oder auch nur den lakonischen Beobachter spielt, kommen Erinnerungen auf an Filme wie «Paris, Texas» von Wim Wenders, an «Wild at Heart» oder «Twin Peaks» von David Lynch (auch in der jüngsten Staffel wirkte H.D. Stanton mit). Hier mimt nun er mit stoischer Ergebenheit und Hingabe den abgedankten Cowboy, der Angst hat, als Atheist gleichwohl die nahe Zukunft (Tod) fatalistisch gelassen entgegensieht – ein Ende mit einem Lächeln. Wenige Wochen (am 15. September 2017) nach der Aufführung von «Lucky» am Filmfestival Locarno starb Harry Dean Stanton in Los Angeles.

Herr Lynch, eine unvermeidbare Frage: Sind Sie mit David Lynch verwandt, der im Film «Lucky» mitspielt und unter dessen Regie Harry Dean Stanton einige Rollen spielte?

John Carroll Lynch: Absolut nicht, es gibt keine familiäre Verbindungen. Manche glauben, er sei mein Vater, aber das stimmt nicht.

Wie kam David Lynch zur Rolle in Ihrem Film?

Wir schauten uns um, wer Howard spielen könnte, und es war Harry, der David vorschlug und ins Spiel brachte. Ich hatte Harry und David zusammen im Dokumentarfilm «Partly Fiction» gesehen, sie hatten viel Spass zusammen. Das war eine Riesenchance. David drehte die neuste Staffel von «Twin Peaks», er konnte für zwei Tage zum Dreh freimachen, und er kam, weil er Harry sehr mag.

Wie war die Zusammenarbeit mit dem berühmten Regisseur und Künstler?

David bewegte sich hervorragend vor der Kamera und agierte sehr respektvoll. Seine Darstellung mit viel Herz war ausgezeichnet.

Harry Dean Stanton spielte irgendwie sich selbst. Wie viel von ihm steckte in der Figur Lucky?

Wieviel von Harrys Charakter in Lucky steckte? Nun, Lucky ist ein einsamer Mensch – im Gegensatz zu Harry, der keine Probleme hatt, allein zu sein. Er hatte lange Freundschaften, die seit 15, 16 Jahren andauerten. Er war viel am Telefon, sah Leute jeden Tag. Er war eindeutig nicht der einsame Cowboy und lebte nicht am Rande der Wüste, sondern im Herzen Los Angeles‘. Harry besass ein grosses Herz.

Wieweit hat Harry Dean Stanton den Film beeinflusst, ihn selber geprägt?

Vieles ist vom ihm inspiriert worden, ist aus seinem Leben gegriffen wie das Rätsellösen oder die Vorliebe für Gameshows. Aber es gibt natürlich grundsätzliche Unterschiede: Harry ist viel kühler und smarter als Lucky.

Ihr Film hat philosophische Ansätze, handelt von Einsamkeit, Alter und Tod.

Ja, aber er befasst sich auch mit der anderen Seite, mit gesellschaftlichen Kontakten und Verbindungen. Lucky entdeckt sie irgendwann. Im Mittelpunkt des Films steht das Leben – nicht der Tod, obwohl er eine Rolle spielt. Lucky ist zwar 91 Jahre alt, verhält sich aber wie ein viel jüngerer Mann.

Es gibt einen Moment im Film, als Lucky einen Blackout hat, ihm schwarz vor Augen wird. Ein Warnzeichen.

Viele Menschen in diesem Alter erleben das mal. Das kann der Anfang vom Ende sein. Lucky rüttelt das auf, verstärkt die eigene Lebenssensibilität, berührt seine Unabhängigkeit und Selbständigkeit, die ihm sehr wichtig sind.

«Lucky» ist eine Hommage an den Schauspieler Harry Dean Stanton. Was hat Sie an diesem Menschen fasziniert?

Seine Arbeit hat mich fasziniert, seine enorme Präsenz, sie scheint leicht, ja mühelos. Man kann seine Augen nicht abwenden. Am Ende der Dreharbeiten ist er ein Freund geworden.

War Harry von Anfang an im Spiel?

Wir hätten den Film ohne Harry Dean Stanton gedreht. Die Autoren Logan Sparks und Drago Sumonja schrieben das Buch, von Harry inspiriert, ohne dass der davon wusste. Wir gaben ihm das Buch, er las es und er sagte: Ja! Wir haben dann im Juni und Juli 2016 gedreht – insgesamt 18 Tage über fünf Wochen in Los Angeles und Arizona.

Wie fit war Harry Dean Stanton dazumal?

Er war fragil, aber auch belastbar, er hat im Film alles selber gemacht: «It’s all Harry».

Hat er den Film gesehen?

Nein, wir haben eine Aufführung organisiert, aber er konnte nicht. Wir haben ihm einen Link zum Visionieren geschickt, aber er wollte nicht. Er wollte den Film auf der Leinwand, nicht auf dem Bildschirm sehen. Er sah den Trailer.

John Carroll Lynch

Geboren in Boulder, Colorado, am 1. August 1963.

Wohnhaft in New York.

Schauspieler seit 1996. Kino: «Fargo», «Gran Torino» (Clint Eastwood, 2008), «Volcano» (1997) «Jackie» (2016), «The Founder» (2016).

TV: «The Walking Dead» (2015), «American Horror Story: Cult» (2017)

Regie: «Lucky» (2017)

«Solothurner Filmtage: Im Zeichen der No-Billag-Initiative»

Von Rolf Breiner

Schatten der unsäglichen No-Billag-Initiative fielen auf die 53. Solothurner Filmtage. Die massive Gegenwehr manifestierte sich in unzähligen Voten der Filmschaffenden, der Solothurn-Verantwortlichen und des Publikums, die wiederholt die Statements applaudierten. 63 000 Filmfans (2017: 65 000) strömten in die Kinos an der Aare. Der Prix de Soleure ging an Karim Sayads Dokumentation «Des moutons et des hommes», der Prix du Public an Bernard Webers «Der Klang der Stimme».

Von Direktorin Seraina Rohrer über Filmer, Schauspieler und Filmschaffenden bis zu den meisten Kinogängern war die Meinung gemacht. Man war sich unisono an den Solothurner Filmtagen (25. Januar bis 1. Februar) einig: Der No-Billag-Initiative muss im März eine Abfuhr erteilt werden. Die kulturelle Vielfalt der Schweiz ist gefährdet, die Demokratie würde geschwächt und dem Filmschaffen in allen Landesteilen der finanzielle Boden unter den Füssen weggezogen. Die vagen Argumente der Initianten, es ginge auch ohne Fernsehgelder und es gäbe Alternativen, sind schlicht Luftblasen, die jeglicher Realität entbehren.

Ohne Fernsehgelder keine Filme wie «L’Opéra de Paris» (nominiert für Schweizer Filmpreis), «Mario» (ebenfalls nominiert) oder die Publikumserfolge «Papa Moll» und «Die letzte Pointe». Nicht nur als Filmförderer und -produzent nimmt die SRG eine wichtige tragende Funktion des einheimischen Kulturschaffens wahr, sondern auch als Forum, Austauschplattform und wichtiger Partner von Festivals oder eben Filmtagen. Die SRG leistet nicht nur einen unverzichtbaren Beitrag zur medialen Grundversorgung, unterstreicht Seraina Rohrer, sondern auch zur Vielfalt der audiovisuellen Kreativität in unserem Land.

Von Schafen und Stimmbändern

Vielfalt zeichnete auch die 53. Solothurner Filmtage aus. Hier werden ja nicht nur bekannte Kinofilme wie «Der Flitzer», «Die letzte Pointe» oder «Papa Moll» gezeigt, die bereits erfolgreich unterwegs sind, sondern auch verheissungsvolle Arthouse-Filme wie «Blue My Mind» (sieben Nominationen für den Filmpreis Quartz), «Mario» (vier Nominationen – siehe Filmtipps) und «Animals – Tiere» (drei Nominationen). Die Verleihung findet am 23. März in Zürich statt.

Vor allem sind in Solothurn immer wieder Entdeckungen zu machen. Sicher gehört dazu der Dokumentarfilm «Der Klang der Stimme» von Bernard Weber (Publikumspreis, dotiert mit 20 000 Franken). Der Genfer Regisseur geht Stimmbändern auf den Grund – vom ersten Babyschrei über Stimmforscher und Stimmartisten bis zur Sopranistin Regula Mühlemann. Eine ausgeklügelte Klangreise mit einigem Hörgenuss und vielen Erkenntnissen.

Überraschend gewann die algerische Dokumentation «Des moutons et des hommes» von Karim Sayad den Prix de Soleure, dotiert mit 60 000 Franken, produziert von Close Up Films, Genf. Akribisch und mit viel Einfühlungsvermögen beschreibt Sayad, wie der 16jährige Habit etwas naiv versucht, mit seinem Schafbock El Bouq bei Schafskämpfen in Algier zu reüssieren. Der 42jährige Samir kauft und verkauft Schafe für Wettkämpfe, aber auch schlicht zum Schlachten (Opferfest), um sich und seinen Sohn so über Wasser zu halten. Einblicke in fremden fernen Alltag – mehr als ein Dokument über Schafe und Menschen. Der Film erzählt eben auch von Träumen und Realitäten am Rande.

Bei den Solothurner Filmtagen 2018 fielen drei Aspekte auf: 1. Einmal mehr dominierte der Dokumentarfilm über den Spielfilm. 2. Realität und Fiktion (Animation) vermischen sich. 3. Nicht wenige Filme schildern das Leben vor und mit dem Tod.

Nach einer «wahren Begebenheit» heisst es oft im Kino (siehe die «Churchill»-Filme, «The Greatest Showman» oder aktuell «The Post – Die Verlegerin» mit Meryl Streep). Es geht auch anders, dokumentarisch und fiktiv: Dokumente werden gesammelt, Aufnahmen, Bilder, Aussagen und mit gespielten Szenen oder auch Animationen gemischt. Bestes Beispiel ist Anja Kofmels «Chris the Swiss». Ihr Cousin Christian Würtenberg reportierte im Krieg in Kroatien und liess sich mit rechtsextremen Söldnern ein. Er starb 1992. Anja Kofmel nahm seine Spuren auf und versucht sein Tun, sein Schicksal, seine Ermordung zu rekonstruieren. Sie reiste nach Kroatien, sammelte Statement, mischte Real- mit Animationsszenen. Ihr überzeugendes Animadoc arbeitet auf, beschreibt Abenteuerlust, Risikobereitschaft, Kriegsfaszination junger Männer und Unverständnis der Zurückgebliebenen.

Wilfried Meichtry ergänzt seine Dokumentation «Bis ans Ende der Träume» mit Spielszenen. Im Mittelpunkt steht das Paar Katharina von Arx, Reisejournalistin, und Freddy Drilhorn, Fotograf, in den Fünfzigerjahren. Sie reisten zusammen, lebten zusammen in einem baufälligen Gebäude und trennten sich. Sie hat das historische Priorhaus in Romainmotier instand gesetzt, zu ihrem Lebensinhalt gemacht. Ein packender authentischer Film über Liebe und Partnerschaft, Gegensätze, Freiheit und Sehnsüchte – mit Sabine Timoteo und Christopher Sermet.

Nahe am Leben und Tod

Gewohnt spielerisch und spitzbübisch kreierte Clemens Klopfenstein seine weissschwarzen Groteske «Das Ächzen der Asche» und beendete so seine Trilogie mit Max Rüdlinger und dem (toten) Polo Hofer. Max irrlichtert (als Negativ-Erscheinung) in einer Schattenwelt mit dem Polos Kopf unterm Arm, begegnet einer angehimmelten Migros-Verkäuferin (Sabine Timoteo) und steigt endlich in die Gruft der «schweigenden Männer». Ursprünglich sollte Polo mit von der schrägen Umbrien-Partie sein, aber der starb zu früh. Ironie, Ansporn und Vermächtnis?

Dieter Fahrer griff ein wichtiges Thema auf, «Die Vierte Gewalt», die aktuell diffamiert, angegriffen, in Frage gestellt wird – siehe USA, Russland, Türkei. Und bei uns? Fahrer bemüht sich, Schweizer Medien, ihre Welt, Treiber und Getriebene zu beleuchten, hat sich beim «Bund», beim Radio («Echo der Zeit»), beim Schweizer Newsportal «Watson» und beim neuen Magazin «Republik» umgesehen, hat befragt, recherchiert. Doch seine Einblicke, Erkenntnisse sind flau, zahm, fast zahnlos. Auf den Punkt kommt er spät. Die Verflechtungen in der Druck- und Medienwelt, das Profitstreben um allen Personenpreis (siehe sda), die Konzentration und Verarmung im Journalismus, die Fernsehwelt werden nicht thematisiert. Eine fragmentarische Dokumentation.

Erstaunlich, einige Filme befassen sich mit dem Leben, vor und mit dem Tod. Die Seniorenkomödie «Die letzte Pointe» ist nur eine unterhaltsame Randerscheinung.

Gregor Frei hat die Filmidee seines Vaters Goffredo übernommen, der sich auf seinen Nachbarn Armin in einem fast verlassenen Tessiner Dorf eingelassen hatte. Der will nämlich seinem Leben mit 70 ein Ende setzen. Und so streiten sich die alten Männer über «Das Leben vor dem Tod». Der Filmer interveniert, Goffredo provoziert. Das hat Witz trotz allem bis zum Abschiedsbrief. Der Film wird zum lebendigen Vermächtnis der Protagonisten.

Schonungslos blickt Jacqueline von Kaenel zurück. Sie wird sterben und arbeitet ihre Kindheit auf – die Diktatur ihrer Eltern in der Franco-Diktatur gegenüber ihren Kindern, die Unterdrückung und gnadenlose Behandlung durch ihre Mutter. Diese frühen fürchterlichen Jahre haben Jacqueline von Kaenel geprägt – bis kurz vor ihrem Tod. Erst dann kann sie Frieden mit sich selber machen. Kaspar Kasics‘ Dokfilm «Das Erste und das Letze» entwirft ein tragisches Bild der Gegensätze und Verletzungen, er schüttelt und erschüttert einen.

Mit dem Tod und endgültigen Abschied beschäftigt sich auch Nathalie Oesterreichers Film «Apfel und Vulkan – Auf der Suche nach dem was bleibt». Die todkranke Fabienne will bei ihrer filmenden Freundin Nathalie quasi ihre letzten Sorgen, Gedanken, Wünsche «deponieren». Die Regisseurin wird dabei auf ihre eigene Vergangenheit und den Selbstmord ihres Bruders zurückgeworfen. Ein starker Film über Vergessen, Nähe, Erinnerungen, Findung und Zukunft.

Besser als «Bestatter» und «Tatort»

Auch dafür bieten die Filmtage eine Plattform, für ausserordentliche Fernsehproduktionen aus anderen Regionen, etwa aus dem Welschland. Vier Filme, vier Filmer, ein Thema: Verbrechen. Zu sehen waren packende, weil authentische Thriller (um die 60 Minuten) unter dem Titel «Ondes de choc» – unheimlich schockierend. Die Regisseure Ursula Maier («Journal de ma tête»), Jean-Stéphane Bron («La vallée»), Lionel Baier («Prénom: Mathieu») und Fréderic Mermoud («Sirius») zeigen Täter und Opfer, Schuldige und Unschuldige, erzählen von einem Schüler (Kacey Mottet-Klein), der den Mord an seinen Eltern plant und aufzeichnet, von einem Autodieb (Iliés Kadri), der gejagt wird und im Schnee endet, von einem jungen Mann (Maxime Gorbatchevsky), der einem Lust- und Serienkiller entflieht, und einer Sonnensekte (Sirius), die mordet und sich selbst tötet. Die RTS-Produktionen werden demnächst im Welschland ausgestrahlt, hoffentlich bald auch in der Deutschschweiz. Dagegen ist die Reihe «Der Bestatter» nur harmlose, betuliche Krimiunterhaltung bei SFR 1.

53. Solothurner Filmtage 2018: «Entdeckung des Grossen im Kleinen»

Die 53. Solothurner Filmtage stehen vor der Tür (25. Januar bis 1. Februar 2018). Direktorin Seraina Rohrer und ihr Team laden zu einer Entdeckungsreise von der Aare in die Welt. Programmiert sind 159 Filme, kurze und lange, Spiel-, Dokumentar-, Animation- und Experimentalfilme. Eröffnet werden die Filmtage mit «À l’ecole des Philosophes» von Fernand Melgar und einem Grusswort aus Bern durch Bundespräsident Alain Berset.

Den Eröffnungs-Redereigen am 25. Januar 2018 wird wohl der neue Präsident Felix Gutzwiller, ehemaliger Zürcher FDP-Ständerat und Nachfolger von Christine Beerli beginnen, Bundesrat Alain Berset und die Direktorin der Filmtage, Seraina Rohrer, sich dem Schweizer Filmschaffen und – unausweichlich – auch der Anti-SRG-Initiative widmen. Man kann sicher sein, dass die Gegner der «No-Billag»-Kampagne in Solothurn 2018 eine willkommene Plattform finden und den konservativen Kräften in der Schweiz Stirn bieten. Schon der neue Filmpräsident-Präsident (seit 1. Februar 2017) hatte anlässlich einer Presseorientierung klargestellt, dass die «No-Billag» keine gute Idee sei. Was heisst hier «Idee»? Ein Erfolg dieser Polit-Attacke gegen die SRG hätte katastrophale Folgen für das Schweizer Filmschaffen!

Die 53. Solothurner Filmtage bieten traditionell Heimspiel und Schaufenster einheimischen Filmschaffens – mit Fenstern für «fremde» Werke und Gäste. Die Fakten: 159 Filme werden aufgeführt (2017: 179 Filme), davon 38 Premieren aus allen Landesteilen und 20 Langspieldebüts. Das Budget 2018 beträgt gut drei Millionen Franken, davon machen 33,7 Prozent öffentliche Mittel (Bund, Kanton, Stadt etc.) aus, 39,4 Prozent Sponsoren und 26,9 Prozent Eigenleistungen. 2017 wurden 65 817 Eintritte registriert. Keine Filmtage ohne Preise, das ist in Solothurn ebenso wie in Nyon oder Locarno. Der Hauptpreis Prix de Soleure ist mit 60 000 Franken dotiert, der Publikumspreis Swiss Life mit 20 000 Franken.

«Ob animierte Dokumentarfilme, Tabubrüche oder die Entdeckung des Grossen im Kleine: Die Filme im Programm der 53. Solothurner Filmtage überzeugen formal und inhaltlich durch Originalität», verspricht Seraina Rohrer.

Grosses Interesse richtet sich meistens auf die Wettbewerbssektion «Prix de Soleure» (sieben Dokumentar- und zwei Spielfilme). Der Welsche Beitrag «A l’ecole des Philosophes» von Fernand Melgar eröffnet die Filmtage, Beobachtungen über eine Tagesschule für behinderte Kinder. Dieter Fahrer beschäftigt sich in «Die Vierte Gewalt» mit Schweizer Medien, Gregor Frei in «Das Leben vor dem Tod» mit einem geplanten Freitod, Kaleo La Belle in «Fell in Love with a Girl» mit einer Patchworkfamilie und Anja Kofmel in ihrem Erstling «Chris the Swiss» mit einem toten Cousin. Sie begibt sich auf die Spuren eines Schweizer Reporters im Jugoslawienkrieg, der darin umkam. Und zwar tut sie dies auf ungewöhnliche Weise, sie vermischt aktuelle Recherchen und Statements mit animierten Sequenzen, welche die Geschehnisse vor zwanzig Jahren illustrieren. Weitere Spielfilme befassen sich mit aussergewöhnlichen Situationen: Marcel Gisler beschreibt in «Mario» den Konflikt eines schwulen Fussballers, und Christine Repond schildert in «Vakuum» die Erschütterung einer Ehe, die durch eine HIV-Diagnose in Frage gestellt wird.

Um den Prix du Public wetteifern elf Filme, so beispielsweise Wilfried Meichtrys Dokufiction «Bis ans Ende der Träume», ein Porträt der Reisejournalistin Katharina von Arx und des Fotografen Freddy Drilhorn. Silvio Soldini widmet sich in «Emma – Il colore nascosto delle cose» einer blinden Osteopathin, Bernhard Weber erkundet den «Klang der Stimme», Manuel von Stürler in «La fureur de voir» die visuelle Wahrnehmung und Jonathan Jäggi in «Tranquillo» das Leben mit Tinnitus. Oliver Paulus und Stefan Hillebrand machen sich in «Level Up Your Life» über die moderne Arbeitswelt lustig, und Thomas Haemmerli nimmt in seinem Essay «Die Gentrifizierung bin ich – Beichte eines Finsterlings» Hausbesetzer und Hausbesitzer aufs Korn, um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Das Panorama Spielfilme ist gewohnt breit bestückt. Hier werden bekannte und unbekannte Schweizer Produktionen gezeigt, beispielsweise «Dene wos guet geit» von Cyrill Schäublin (demnächst im Kino), «Die letzte Pointe» von Rolf Lyssy (bereits im Kino), «Lasst die Alten sterben» von Juri Steinhart, «Private Banking» von Bettina Oberli (kürzlich im Fernsehen), «Flitzer» von Peter Luisi, «Goliath» von Dominik Locher, «Tiere» von Greg Zglinski oder ganz neu «Das Ächzen der Asche» von Clemens Klopfenstein. Ein breites Spektrum auch beim Dokumentarfilmschaffen, einige sehenswerte Beispiele: «Alleinerziehende Väter» von Ursula Brunner, «Das Erste und das Letzte» von Kaspar Kasics, «Das Kongo Tribunal» von Milo Rau, «Glow» von Gabriel Baur, «Giraffen machen es nicht anders – Die Vater-Spur» von Walo Deuber, «Haarig» von Anka Schmid, «Kinder machen» von Barbara Burger, «Willkommen in der Schweiz» von Sabine Gisiger oder «Beyond the Obvious – Der Fotograf Daniel Schwartz» von Vadim Jendreyko. Schwartz ist übrigens eine Ausstellung im Kunstraum Medici gewidmet. Eine andere Ausstellung in Solothurn befasst sich mit der «Bolex: Eine Schweizer Kamera von Weltformat» im Künstlerhaus S11.

Natürlich fehlen weder Familienfilme («Di chli Häx», «Papa Moll»), noch Kurz- oder Trickfilme (Wettbewerb am 27. Januar, dotiert mit 10 000 Franken).

Das Programm «Upcoming Talents gibt dem Nachwuchs eine Chance, und «Future Lab» zielt auf «Virtual Reality», auf audiovisuelle Technologien.

Der diesjährige Fokus an den Filmtagen befasst sich mit dem Drehbuch, dazu werden einige internationale Filme gezeigt und Gespräche geführt, etwa ein Drehbuch-Brunch am 27. Januar im Barock Cafe (10 Uhr) oder eine Masterclass mit Martin Suter am 28. Januar im Uferbau (13 Uhr).

Die stets stark beachtete Sektion «Rencontre» stellt 2018 das Werk des Zürcher Filmschaffenden Christoph Schaub vor (siehe Interview in dieser Ausgabe).

www.solothurner-filmtage.ch

«Interview mit Christoph Schaub anlässlich der

Rencontre an den Solothurner Filmtagen»

Er war in Zürich dabei, wenn es galt, das Schweizer Filmschaffen zu beleben, zu erneuern, zu initiieren, war aktiv in der Mediengenossenschaft Videoladen, Mitbegründer der Produktionsfirma Dschoint Ventschr und dort aktiv bis 1994. Christoph Schaub initiierte das Quartierkino Morgenthal in Zürich, engagierte sich für die Kinos RiffRaff und Houdini in Zürich sowie Bourbaki in Luzern. Seit 1996 ist er Präsident des Verwaltungsrates der Neugass Kino AG. Was lag also näher, ihn, den Filmautoren, Dozenten und Filmer, im RiffRaff zu einem Gespräch zu treffen?

Interview Rolf Breiner

Eine runde Sache: der 60. Geburtstag im neuen Jahr 2018, vor gut 30 Jahren der erste Spielfilm «Wendel» und nun die «Rencontre» an den 53. Solothurner Filmtage. Wie viele Filme werden von dir, Christoph Schaub, gezeigt?

Christoph Schaub: Von den 28 Filmen, die ich realisiert habe, laufen 14 Filme. Ein wichtiger, «Millions Can Walk», ist nicht dabei. Der lief bereits 2014 in Solothurn.

Dazu kommen noch Gespräche…

Ja, eines über «Architektur und Film» und ein zweites über Interventionsfilme und politischen Aktivismus: «In Aktion!»

Du hast als Filmer ein enges Verhältnis zur Architektur entwickelt, hast dich mit namhaften Architekten beschäftigt. Woher kommt diese Affinität, diese Vorliebe?

Das ist mehr oder weniger durch Zufall entstanden. Ein Freund von mir, Marcel Meili, ist dazumal zu mir gekommen – wir wohnten zusammen – und meinte, ich sollte einen Film über Girasole machen, ein interessantes spezielles Haus bei Verona. Ich habe mich dann entschlossen, 1995 diesen Film «Il girasole: una casa vicino a Verona» mit ihm zusammen zu drehen. So begann meine Reise zur Architektur. Ich finde es extrem interessant. So bin ich von einem zum anderen Film gekommen – zwischen Spielfilmen. Das war schön: Bei Spielfilmen schaut man in die Seele des Menschen, bei Architektur geht es darum, wie Menschen leben, wie sie ihrem Leben eine materielle Form geben.

Zwischen Spielfilmen und Architektur gibt es Berührungspunkte. Räume werden geschaffen. Siehst du das auch so?

Bei Spielfilmen steht das Emotionale, Psychologische im Mittelpunkt. Architekturfilmen ist in einer anderen Hinsicht anspruchsvoll. Eigentlich geht es gar nicht, denn es wird etwas zweidimensional abgebildet, was dreidimensional ist. Wie ein Mensch sich in einem Raum orientiert, kann man filmisch nicht darstellen, das funktioniert filmisch nicht.

Hier wie dort geht es um Menschen…

Ja klar. Schlussendlich gibt man Menschen Räume. Kinder bauen sich eine Hütte, schaffen sich einen Raum. Letztlich wird Raum zum Ausdruck einer inneren Landschaft, einer Sehnsucht wohl auch. Adressat der Architektur ist immer der Mensch.

Architektur ist oft umstritten. Sie wird verteufelt oder in den Himmel gehoben. Zum Beispiel die Elbphilharmonie in Hamburg. Was aber wenn sie reines Prestigeobjekt wird und die Bauten nach dem Anlass vergammeln, nutzlos werden wie in Brasilien oder «Bird’s Nest» in Peking?

Das sind Sportstätten für eine begrenzte Zeit. In China wollte man es eigentlich anders machen. Man hat sich viele Gedanken für die Nutzung nach den Spielen gemacht u.a. mit einem Park, Shopping Malls und Kinos. Aber das hat überhaupt nicht geklappt. Ich weiss nicht wieso. Meine persönliche Meinung zu diesen Bauten für Olympische Spiele: Es ist dumm, wenn ein Bauwerk nur einem zeitlich begrenzten Prestigegewinn dient.

Welche Bedeutung hat die Rencontre in Solothurn für Dich?

Es freut mich sehr. Die Rencontre ist Ehrung und Bestätigung von dreissig Jahren Arbeit. Es ist eine Wertschätzung, die nachhaltig ist.

Mit was beschäftigst du dich am liebest: Schreiben, Filmen, die Kinolandschaft gestalten?

Ich bin auf verschiedenen Ebenen tätig. Die Kombination von den Tätigkeiten gefällt mir. Ich lasse mich vom Wechsel der Problemstellungen inspirieren. Am Schönsten für mich ist schon, in einen Film hineinzugehen, ihn zu entwickeln, zu drehen, mit Schauspielern zu arbeiten – eben das Erschaffen einer Welt. Der Schaffungsakt fasziniert mich.

Zürich hat einen neuen Kino-Kultur-Komplex dazu gewonnen, das Kosmos. Eine Bereicherung, eine Konkurrenz?

Die Zuschauerzahlen sinken schon länger. In Zürich hatte es schon vor dem Kosmos zu viele Leinwände gegeben, zu viele Kopien vom selben Film. Das Kosmos bietet bis jetzt nicht eine neue Art von Programm an. Also ist es lediglich Konkurrenz für die Kinos, die bereits Arthouse-Filme spielen, also fürs RiffRaff, Houdini, für die Arthouse Kinos in der Innenstadt. Weder vom Angebot her noch von den möglichen Publika gibt es also eine Notwendigkeit, nochmals sechs Säle mit mehr als 800 Plätzen anzubieten. Da kann niemand glücklich werden.

Mit der Retrospektive werden dir deine Filme wieder bewusster vor Augen geführt. Welche sind dir besonders ans Herz gewachsen?

Jeder Film hat seine Geschichte, seinen Ursprung. Klar, ich habe alle gern. Jeder wurde mit Herzblut gemacht.

«Sternenberg» war 2004 ein sehr erfolgreicher Kinofilm, «Giulias Verschwinden» 2009 auch (Publikumspreis auf Piazza Grande Locarno). Wie sehr beflügeln oder belasten dich solche Erfolge?

Sie beflügeln natürlich. Filmen ist ein Hoffnungsbusiness, und Erfolge nähren Hoffnung. Kommerzielle und künstlerische Erfolge tragen zur Dynamik bei – bei neuen Projekten.

Du bist in diesen Tagen sehr beschäftigt, hört man. Womit?

Mit zwei Filmen, die ich schneide. Der eine heisst «Architektur der Unendlichkeit», ein Dokumentarfilm oder Essay über sakrale Gebäude von der Romanik bis heute. Welche Räume überwältigen einen und geben einem ein Gefühl von Transzendenz? Der andere ist ein Spielfilm fürs SRG Fernsehen, «Amur senza fin», eine Komödie in Rätoromanisch mit Bruno Cathomas und Tonia Maria Zindel. Beide Filme sollten im Herbst 2018 fertig sein.

Eine Frage, die unausweichlich ist: Wie wichtig ist das Schweizer Fernsehen für Dich, fürs Schweizer Filmschaffen?

Für uns Filmer ist das Schweizer Fernsehen extrem wichtig, ein wichtiger Player, der viele Filme möglich macht und sie verbreitet. Denn was man nicht sieht, weiss man nicht. Ich finde gravierend, dass diese Abstimmung politisch überhaupt zustande gekommen ist. Ein Angriff der rechtskonservativen Kräfte auf die Demokratie und somit auf die Schweiz, so wie wir sie wollen.

Wieweit bist du im Kinobusiness aktiv?

Als Verwaltungsratspräsident der Neugass Kino AG, also der drei Kinos RiffRaff, Houdini und Bourbaki in Luzern. Das sind zwei bis drei Tage im Monat. Wir haben eine gute Geschäftsleitung, die den Laden schmeisst.

Und was ist konkret deine Aufgabe?

Mit meinen Freunden im Verwaltungsrat: Zielvorgabe, die strategische Ausrichtung vorgeben und kontrollieren. Unterstützung bieten, um Lösungen bei Problemen zu finden.

Das heisst…?

Das Kino muss zum sozialen Ereignis werden. Man muss die Leute ans Kino binden. Mit dem RiffRaff haben wir das schon immer gemacht – mit gastronomischem Angebot und so weiter. Und das schon vor 20 Jahren!

Und wie sieht es in Luzern aus?

Das Bourbaki läuft bestens als Arthouse Kino. Luzern ist ein guter Standort, eine gute Stadt fürs Kino. Die Luzerner muss man loben für ihre Treue, ihr Interesse am Film, auch an Dokumentarfilmen.

Neue Filme, neue Gesichter im Schweizer Film. Und doch findet der Schweizer Film im Ausland kaum statt. Wieso?

Alles ist gegenseitig. Solange die Schweiz sich nicht für die Welt interessiert, nicht zu Europa gehören will, sich als politische Landschaft langweilig gibt, interessiert sich die Welt halt auch nicht für die Schweiz und auch nicht für den Schweizer Filme. Man muss aber auch sagen, es gibt immer wieder Filme, die durch die Welt reisen.

Christoph Schaub

Geboren am 20. Februar 1958 in Zürich, Sternzeichen: Fisch.

Beginn eines Germanistikstudiums.

Ab 1981 Mitglied Zürcher Videoladens , Mitbegründer von Dschoint Ventschr 1988 (1994 zurückgezogen)

Mitbegründer 1993 Kino Morgenthal, 1998 Kinos RiffRaff, 2007 Kino Bourbaki, Luzern

Ab 1996 Gastdozent an div. Hochschulen.

Filmauswahl

1987 «Wendel»

1989 «Dreissig Jahre»

1992 «Am Ende der Nacht»

1995 «Rendez-vous im Zoo»

1995 «IL Girasole – una casa vicino a Verona»

1999 «Die Reisen des Santiago Calatrava»

2001 «Stille Liebe»

2004 «Sternenberg»

2006 «Jeune Homme»

2008 «The Bird’s Nest»

2008 «Happy New Year»

2009 «Giulias Verschwinden»

2012 «Nachtlärm»

2014 «Millions Can Walk»

2015 «Stöffitown»

2017 «Peter Zumthor spricht über seine Arbeit – eine filmische Collage»

Filmtipps

The Post – Die Verlegerin

I.I. Eine Hymne an die Pressefreiheit. Die Verschleierung über den Vietnamkrieg über vier Präsidentschaften hinweg, führt die erste weibliche Zeitungsverlegerin der USA, Kay Graham und ihren Editor Ben Bradlee in einen Konflikt mit der Nixon-Regierung zur Frage der Veröffentlichung der sogenannten Pentagon-Papers. In den 1970er Jahren übernimmt Katharine „Kay“ Graham (Meryl Streep) nach dem unerwarteten Tod ihres Mannes das Unternehmen ihrer Familie, die renommierte Zeitung «The Washington Post» und avanciert eher ungewollt zur ersten Zeitungsverlegerin der USA. Schon bald bekommt sie die Last dieser Aufgabe zu spüren: Post-Chefredakteur Ben Bradlee (Tom Hanks) und Reporter Ben Bagdikian (Bob Odenkirk) haben vom Whistleblower Daniel Ellsberg (Matthew Rhys) geheimes Wissen über die sogenannten Pentagon Papers in Erfahrung gebracht. Dokumente, die höchst brisante Informationen über Amerikas Rolle im Vietnam-Krieg enthalten. Die investigativen Journalisten wollen die Informationen um jeden Preis veröffentlichen, trotz rechtlicher Konsequenzen, die sie ins Gefängnis bringen könnten. Kay Graham bangt um die Sicherheit und die finanzielle Zukunft ihres Unternehmens und ihrer Angestellten. Ihre Position als Verlegerin, amerikanische Patriotin und Geschäftsfrau bringt sie in einen moralischen Zwiespalt. Man versucht sie seitens der Regierung unter Druck zu setzen. Meryl Streep verkörpert authentisch die Verlegerin in einer schwierigen Zeit, wie sie heute mit den „Fake News“ des amerikanischen Präsidenten Trump wiederholt wird, der die Pressefreiheit und die Medien beschneiden will. Regisseur Steven Spielberg meinte an einer Pressekonferenz, dass er seinen Film für sehr aktuell halte, der grad zur richtigen Zeit komme, um die Menschen vor Manipulationen zu warnen. Ein packender Thriller!

****°°

Die vierte Gewalt

I.I. Eine verpasste Chance. Schon vier Jahre arbeitete der Filmemacher Dieter Fahrer an seinem Dokumentarfilm «Die vierte Gewalt» über die Schweizer Medien, bis er jetzt in die Kinos kam. Gerade rechtzeitig zur No-Billag-Initiative, die das öffentlich-rechtliche Fernsehen und Radio abschaffen will. Die Motivation blieben die Initianten aus rechtsbürgerlichen Kreisen («Schweizerzeit») sowie Jungfreisinnige und Jung-SVPler schuldig. Angeblich beim Bier ausgeheckt, wollte man keine (Zwangs-)Gebühren mehr zahlen für einen Service public, der heute überflüssig sei und von Jungen wegen Internet und Social Media wenig genutzt werde. Doch Freiheit dafür zu reklamieren, zäumt das Pferd am Schwanze auf. Zwangsgebühren ist ein Pleonasmus. Gebühren sind im allgemeinen nicht freiwillig, wie beispielsweise die Steuern, die deshalb auch nicht Zwangssteuern heissen. Freiheit ist gerade die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Medienangebotes, des Service public, das nicht von Marktschreiern besetzt wird und dessen Konzession an den Meistbietenden verhökert wird. Mit «Libertären», wie es die NZZ in einer Kolumne verteidigt, hat das nichts zu tun. Wohl aber mit Macht und Politik. Diesen Hintergrund lässt der Dokumentarfilm ganz ausser acht, sondern beginnt mit dem persönlichen Erlebnishorizont der Eltern im Altersheim, die seit 60 Jahren eine Zeitung abonniert haben. Junge heutzutage abonnieren kaum noch ein Leib- und Magenblatt, weshalb die Printmedien unter wirtschaftlichen Druck gerieten. Die Elternstory wird (zu) breit ausgewalzt, was ein anderes dankbares Thema über Altersheime oder Leben im Alter wäre. Protagonisten sind Journalisten der verkleinerten Berner Zeitung «Der Bund», von Tamedia übernommen; die welschen Journalisten, von Tamedia übernommen und ebenfalls unter Druck, werden gar nicht befragt. Radiojournalisten vom «Echo der Zeit» äussern ihre Bedenken über die Zukunft. Wagemutiger blickt man bei den Online-Magazinen «Watson» und der «Republik» in die Zukunft, die erst am 14. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte. «Republik» will investigativen Journalismus betreiben, ohne Werbung notabene, als Geschäftsmodell per crowdfunding gegründet. Qualität kostet! Doch die grossen Medienhäuser investieren in andere Geschäftsbereiche und die Journalisten purzeln munter durcheinander, als Figuren auf dem Schachbrett der Kostenfrage. Hier hätte der Film ansetzen müssen und nicht im beschaulichen Altersheim… Wohin der Journalismus und damit die Meinungsbildung und Vielfalt der Medien treibt, ist immer noch eine engagierte Frage.

**°°°°

Das Erste und das Letzte

rbr. Rück-sicht mit Einsicht. Kaspar Kasic («Yes No Maybe») ist ein guter Zuhörer, ein verständiger, der sich zurückhält, als Interviewer nicht interveniert und sich als Filmer nicht vordrängt in seine Dokumentation «Das Erste und das Letzte». Jacqueline von Kaenel erzählt – meistens direkt in die Kamera, schnörkellos, geschliffen wie gedruckt, bühnenreif. Das mag manche irritieren, doch ist es wohl ihre Art, mit dem Leben, ihrem Leben abzuschliessen. Sie erinnert sich, um zu begreifen, ihr Leben zu begreifen. Jacqueline von Kaenel, die Kinderpsychologin und Mütterberaterin, weiss, dass ihr Lebensende bevorsteht. Sie will sozusagen «klar Schiff machen», mit sich und ihrem Leben ins Reine kommen. Sie blickt zurück, kühl, distanziert, aber involviert und berührt. Ihre Kindheit in Spanien zurzeit des Franco-Regimes war eine erzieherische Tortur. Die Mutter herrschte wie eine preussische Gouvernante (oder Drachen), befahl statt zu belehren, strafte statt zu verstehen. Sie knechtete ihre vier Kinder. Schläge waren an der Tagesordnung. Diese Kindheit ohne Liebe, aber voller Ängste trug Jacqueline von Kaenel ein Leben mit sich herum. Ihre Sorge, ja nicht die eigenen Söhne so zu behandeln wie ihre rigide Mutter. Diese Narben haben sich eingekerbt und führten dazu, dass sie sich selbst hasste. Erst in den Gesprächen zur Kamera versöhnte sich Jacqueline von Kaenel mit sich selbst, die lebenslang auf der Suche nach der eigenen Identität war. Der Film, zu dem Anja Kofmehl («Chris the Swiss») einige vertiefende Aquarellzeichnungen beisteuerte, wurde zur Therapie. Wenige Wochen nach Drehende starb Jacqueline von Kaenel. Der Film ist freilich kein Beitrag übers Sterben, kein langer Abschied, sondern ein Dokument des Lebens, eine Rück-sicht mit Einsicht. Er bewegt umso mehr, weil die Bilder, Fotos, Filmchen im krassen Gegensatz zu den Schilderungen der Protagonistin stehen. Sie erweisen sich als geschönter Schein und widerspiegeln nicht die Wirklichkeit der Kaenel-Kinder. Der Film geht tief und wirft den Beschauer auf das eigene Leben, auf eigene Erfahrungen zurück, die einem vielleicht aufgebürdet wurden und von denen man sich schwerlich befreien konnte.

****°°

Call Me By Your Name

rbr. Sommerliebe. Waren das Zeiten, als Teenager in den Ferien in Musse den Musen frönten. Kein Ballermann, keine Partys, keine Gelage. Im Sommer 1983 verbringt der 17jährige Elio (Timothée Chalamet) Elio seine Ferienzeit mit Lesen, Schwimmen und Klavierspielen, in schönster Umgebung auf dem Landgut seiner Eltern nicht weit vom Gardasee. Natürlich ist dem Teenager etwas langweilig, wo ihn doch höchstens mal eine Muse in den Träumen küsst oder ein Techtelmechtel mit der Französin Marzia (Esther Garrel) ablenkt. Das ändert sich, als der fesche 24jährige Student Oliver (Armie Hammer) aus den USA auftaucht und sich einquartiert. Er will Archäologieprofessor Perlman (Michael Stuhlbarg), Elios Vater, zur Hand gehen und lernen. Elio beargwöhnt den Neuling, dem er sein Zimmer abtreten muss. Doch dann wachsen Neugierde und der Reiz, sich näherzukommen, die Lust auf den Gast. Anfangs geht der Amerikaner auf Distanz, er fürchtet ein öffentliches Outing. Doch es ist eine Frage der Zeit, bis die beiden ihre erste Liebesnacht erleben. Sie halten ihre Liebe geheim, reisen zusammen nach Bologna und müssen sich doch planmässig trennen. Luca Guadagnino baut sein romantisches Liebesdrama auf den Roman «Ruf mich bei deinem Namen» (2007) von André Aciman auf. Ein sanfter intelligenter, feinfühliger Film, schön anzusehen, bei dem die Leidenschaft auf Sparflamme köchelt und wie eine alte Postkarte wirkt – fern und lieblich.

***°°°

Grace Jones: Bloodlight and Bami

I.I. Amazing Grace – «Slave to the Rhythm». Es sind nicht die Beine von Dolores, auch nicht jene berühmten Beine von Marlene Dietrich, der Grace Jones ihre Reverenz erweist, die Ikone der spektakulären Auftritte. Ihr androgynes Erscheinungsbild und ihre extravaganten Kostüme, die Geschlechterrollen dekonstruierend, sind legendär. Jetzt zeigt der Dokumentarfilm «Grace Jones: Bloodlight and Bami» die jamaikanische Sängerin mit ihrer wechselvollen und auch tragischen Herkunftsgeschichte. Regisseurin Sophie Fiennes begleitet die Diva bei den Aufnahmen zu ihrem Comeback-Album «Hurricane» aus dem Jahr 2000 sowie zu ihren noch lebenden Verwandten auf Jamaika. Zwischen den Interviews gibt es unveröffentlichtes Live-Material zu sehen, das speziell für die Dokumentation während eines Auftritts in Dublin aufgenommen wurde. Grace Jones kommt am 19. Mai 1948 als Pfarrerstochter in Spanish-Town auf Jamaika zur Welt, wächst zunächst bei den Grosseltern und später bei ihren Eltern in Amerika auf. Nachdem sie in Syracuse im Bundesstaat New York die Schule besucht, studiert sie dort auch Schauspielerei. Erst der Umzug nach Paris bringt sie jedoch in ihrer Karriere als Model, Schauspielerin und Sängerin voran. Sie landet nach Model-Engagements auf den Titelseiten von VOGUE und anderen Hochglanzmagazinen. Ihre Coolness macht sie mysteriös. Wer erinnert sich nicht an ihre kraftvolle Präsenz als Bondgirl Mayday im 007-Epos «Im Angesicht des Todes» (1985)? Die 69-jährige hat nichts von ihrer Ausstrahlung verloren, 2017 trat sie am Montreux Jazz Festival mit nur einem Mieder bekleidet, bemalt am ganzen Körper mit afrikanischem Bodypainting, auf die Bühne. Die Provokation gehörte zu ihrem Programm gegen Rassismus und Klassendünkel. Sophie Fiennes (*1967 in Suffolk, England) ist eine britische Dokumentarfilmerin und Filmproduzentin. Fiennes ist die Schwester der Filmstars Ralph Fiennes und Joseph Fiennes.

*****°

Phantom Thread – Der seidene Fade

I.I. Malerisches Filmdrama um Mode, Stil, Liebe und Macht. London in den 1950er Jahren: der berühmte Damenschneider Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) und seine Schwester Cyril (Lesley Manville) betreiben gemeinsam The House of Woodcock und entwerfen Mode für die Mitglieder der High Society und der königlichen Familie. Zu ihren Kunden gehören auch Filmstars und andere Prominente. Eines Tages macht der eingefleischte Junggeselle Woodcock (Daniel Day-Lewis) die Bekanntschaft der jungen Alma (Vicky Krieps), die bald zu seiner Muse und Geliebten wird. Sein bisher kontrolliertes Leben gerät aus den Fugen. Doch Alma will nicht nur Muse sein, sondern gleichberechtigte Partnerin an der Seite des grossen Künstlers. Und dabei greift sie zu unkonventionellen Mitteln, was mehr und mehr an einen unheimlichen Hitchcock-Thriller erinnert. Regie führte Paul Thomas Anderson, der auch das Drehbuch zum Film schrieb sowie als Kameramann des Films fungierte. Die Dreharbeiten fanden u.a. im englischen Lythe, in Fischerdörfern Robin Hood’s Bay und Staithes sowie im prunkvollen Ballsaal des Blackpool Tower, in London und in der Schweiz statt. Das prächtige Szenenbild schufen Mark Tildesley und Véronique Melery. Die Filmmusik komponierte Andersons langjähriger Kollege und Mitglied der Gruppe Radiohead, Jonny Greenwood, der laut awardscircuit.com als vielversprechender Oscar-Kandidat gilt. Die Aufnahme entstand gemeinsam mit dem London Contemporary Orchestra und dem Royal Philharmonic Orchestra. Der Soundtrack umfasst 18 Musikstücke, wurde am 12. Januar 2018 als Download veröffentlicht und soll demnächst auch auch auf CD und Vinyl erscheinen. Daniel Day-Lewis, verheiratet mit der Schriftstellerin Rebecca Miller, will mit diesem Film seine erfolgreiche Filmkarriere beschliessen. Vielleicht wird sie noch abschliessend mit einem Oscar gekrönt?

****°°

Klang der Stimme

rbr. Sehen, hören, staunen. An den Solothurner Filmtagen war Bernard Webers Dokumentarfilm «Der Klang der Stimme» eine der Überraschungen und Entdeckungen, der mit dem Publikumspreis ausgezeichnet wurde (siehe Solothurn-Bericht). Die Stimme ist eine Sache, Singen eine andere. Weber spannt den akustischen und physischen (medizinisch-wissenschaftlichen) Bogen von Stimmbändern und Kehlköpfen bis zu Resonanzräumen, von Lauten und Tönen hin zu Klängen, von der Jodlerin Nadja Räss, dem Stimmakrobaten und Jazzsänger Andreas Schaerer bis zur Sopranistin Regula Mühlemann und dem Tenor Ramon Vegas, von Stimmforscher Matthias Echternach bis zur Stimmtherapeutin Miriam Helle und zum Babyschrei. Schon mit seinem Film über Jodler («Die Wiesenberger», 2012) hat sich Weber mit Stimmen befasst. Doch sein jüngstes spannendes, ja aufklärerisches Werk setzt den Ton- und Klangrecherchen die Haube auf. Dabei geht es nicht speziell um Gesang, um opernhafte Schönheit grosser Sänger oder Sängerinnen oder um eine Rekordhalterin wie Georgia Brown, sondern um Stimmlagen und Stimmungen. Was kann eine Stimme ausdrücken, was leisten – nicht nur als Kommunikations-mittel, sondern auch als Instrument und sogar therapeutisches Mittel? Sie kann heilende, aber auch solidarische Wirkung haben, kann Menschen zusammen und zum Einklang bringen. Eine wunderbare, akustische und visuelle Hör-Offenbarung.

*****°

The Shape of Water

rbr. In die Liebe eintauchen. Vorweg: Der deutsche Filmtitel «Das Flüstern des Wasser» ist wieder einmal hirnrissig und Blödsinn. Es geht um Wasser, richtig, aber als Lebens- und Liebesraum. Guillermo del Toros «Shape of Water» ist eine phantastische Kinogeburt zwischen Märchen, Liebesdrama, Agententhriller und Film Noir. Anfang der Fünfzigerjahre, Zeit des Kalten Krieges, der Westernserie «Bonanza», des Schwarzweiss-Fernsehens und Weltraum-Wettrüstens (Sputnik-Flüge ab 1957) zwischen Russland und den USA. Baltimore, in einem CIA-Hochsicherheitslabor der US-Regierung wird ein Reptilienwesen gefangen gehalten. Das mysteriöse Amphibiengeschöpf (Doug Jones), halb Fisch, halb Mensch, das an Jack Arnolds «Creature From the Black Lagoon» aus dem Jahr 1954 erinnert, fasziniert die stumme Putzfrau Elisa (Sally Hawkins). Sicherheitschef Richard Strickland (Michael Shannon) hat das «Monster» im Visier, das ihm zwei Finger abgerissen und die Elisa aufgelesen hat. Die fremde Kreatur soll getötet werden. Die unscheinbare Elisa befreit das zweibeinige Reptil mit Hilfe ihrer schwarzen Kollegin Zelda (grossartig: Octavia Spencer) und ihres gutmütigen Nachbarn Giles (Richard Jenkins), wobei der getarnte russische Spion Dr. Hoffstetler (Michael Stuhlbarg) auch noch eine Rolle spielt. Der rabiate Agent Strickland jagt die Befreier, ohne zu wissen, mit wem er es zu tun hat. – Das klingt wie ein Fantasymärchen und ist es auch, äusserlich betrachtet. Der Mexikaner De Toro («Pacific Rim», «Hell’s Boy», «Pan’s Labyrinth») spielt virtuos auf der Tastatur des Fantasyfilms wie des Film Noir. Er verschmilzt Phantasie und Wirklichkeit, taucht in Nostalgie, in Kinowelten (Orpheum heisst das Lichtspieltheater, in dem Elisa ihren heilsamen «Kiemen-Geliebten» wiederfindet) und schlussendlich in die unendliche Freiheit des Wassers ab. Ein Liebesdrama – fabulös, melodramatisch, exzentrisch und auch grausam schön. Eine Geschichte, wie sie nur im Kino und durchs Kino stattfinden kann. Sie stellt den harschen Vertretern des Staates, der Forschung und Kalten Krieges – den wahren Monstern – Menschen entgegen, die an die Liebe glauben und dafür auch ins Wasser gehen. «Shape of Water» ist auch eine Hommage an alte Hollywood-Filme, gewann den Goldenen Löwen in Venedig, zwei Golden Globes und ist in 13 Kategorien für den Oscar nominiert worden.

*****°

The Disaster Artist

rbr. Überflüssig. Muss man über den schlechtesten Film Hollywoods, 2003 entstanden, der inzwischen als «Kultfilm» grassiert, einen Film machen? Muss man nicht. Muss man diesen Huldigungs-Film, betitelt mit «The Desaster Artist», gesehen haben? Muss man nicht. Muss man darüber schreiben oder reden? Muss man nicht. Gleichwohl, das Kino und manche obsessive Filmemacher treiben bisweilen seltsame, spinnige Blüten. Tommy Wiseuas war und ist so einer, der das verkorkste Filmstückwerk «The Room» mit viel Geld (woher?) und wenig Talent um 2003 realisierte. Da kam also einen Sonnenbrillen-Freak im Hippie-Look daher und veranstaltet eine egomanische Drehperformance: Besagter Tommy Wiseau «verführte» den gescheiterten Schauspieler Greg Sestero zum Mitmachen. Tommy gefiel sich in der Multifunktion als Geldgeber, Produzent, Autor, Regisseur und Hauptdarsteller. Dieses Desaster, das später zum Kultevent avancierte, nahm sich James Franco zu Herzen, schlüpfte in die Rolle des verrückten Scharlatan Wiseau und lieferte mit seinem Bruder Dave Franco als Busenfreund Greg einen Streifen, der dem Vorbild «The Room» alle Ehre macht, bei dem Kult-Freak Wiseau natürlich auch einen Auftritt hat. Anders gesagt: Franco huldigt Wiseau, aber wer will die Schrottkomödie sehen?

**°°°°

L’amant double

rbr. Trügerisch. Sein schwarzweisses Beziehungsdrama «Frantz» (2016) um den Ersten Weltkrieg ist noch in bester Erinnerung. Nun wartet der Pariser François Ozon mit einem erotischen Psychothriller um Zwillinge auf. Cloé (Marine Vacth) leidet an unerklärlichen Beschwerden und sucht ihr Heil beim sanftmütigen Psychotherapeuten Paul (Jérémie Renier). Man findet sich – und sexuelle Erfüllung. Doch Paul verbirgt ein Geheimnis. Die verunsicherte Chloé entdeckt einen Doppelgänger, den Therapeuten Louis (Renier). Zufall, Zwillingsbruder? Paul leugnet, und Chloé verfällt dem krassen Macho Louis, Zyniker und Verführer. Sie verliert Halt und Orientierung. Und der Zuschauer den Durchblick: Was ist wahr oder Wahn, was Trugschluss oder Vision? Ozon spielt auf der Klaviatur der Begierden, Neurosen, Sehnsüchte und Träume. Chloé ist hin- und hergerissen zwischen dem sanften, aber undurchsichtigen Paul und dem rabiaten Dominator Louis. «Louis‘ Figur bietet Chloé die Möglichkeit, die Sehnsüchte und Fantasie auszuleben, die sie vor Paul versteckt», erklärt Regisseur und Autor Ozon, der seinen Film nach dem Roman «Lives of the Twins (Der Andere)» von Joyce Carol Oates konzipiert hat. Realität und Vision, physische und psychologische Bedürfnisse und Begehren bedingen sich, vermischen sich, verästeln sich. Kristallisationspunkt ist Chloé, die sich hingibt, auslebt und verliert. Und der Zuschauer verliert sich mit ihr. Der Erotikthriller wird zum Mysterium, zum faszinierenden Rätsel. Da hilft am Ende auch keine medizinische «Lösung». Wer verschlungene Filme ohne eindeutige Deutung und Auflösung mag, welche die eigene Phantasie anregen, wird von Ozon bestens bedient. Am besten zweimal ansehen.

*****°

The Florida Project

rbr. Alles andere als sonnig. Sie schlagen sich mehr schlecht als recht durchs Leben im sonnigen Florida: die arbeitslose Stripperin Halley und ihre sechsjährige Tochter Moonee. Die zieht mit ihren Freunden um die Ecken, veranstaltet mal ein Wettspucken, und hat auch sonst einige Flausen in ihrem Köpfchen. Wildfang Moonee (Brooklyn Prince) tobt sich aus. Die blutjunge Mutter Halley (Bria Vinaite) lässt sie gewähren, auch weil sie hauptsächlich mit sich selbst zu tun hat. Halley kifft, lungert herum und kriegt kaum die «Kröten» für die Zimmermiete im Motel zusammen, seitdem sie als Stripperin auf die Strasse gestellt wurde. Halley, mehr Tattoo-Beauty und Hippie denn Erzieherin, trickst, verscherbelt billige Parfüms zum «Schnäppchenpreis» und bedient auch Männer in ihrer Absteige. Das geht eine Zeitlang gut, auch weil der schroffe, aber herzensgute Motelmanager Bobby (Willem Dafoe) als Retter in der Not aushilft. – Bei «The Florida Project» handelte es sich ursprünglich um jenes Disney-Projekt, das 1965 vorgestellt wurde und 1971 als Disney World in Orlando eröffnet wurde. In der Nähe dieses weltbekannten Vergnügungsparks findet man «Magic Castle Inn», in dem Halley samt «zügellosem» Töchterchen hausen. Ironie der Realität – ganz bewusst hat Sean Baker (Buch, Regie, Produktion) diesen Schauplatz gewählt – als armseligen, wenn auch farbigem Gegensatz zur Vergnügungsillusion à la Disney. Bewusst erzählt er seine Geschichte aus Moonees Perspektive. Sein ungeschöntes Sozialdrama beschreibt ein Leben am Existenzminimum mit seinen Schattenseiten und kriminellen Fehltritten. Es wirkt ungemein lebendig und authentisch. Das ist den Laiendarsteller, einem überzeugenden Dafoe und der burschikosen Brooklyn Prince als pfiffiger Moonee zu verdanken. Ihre kindliche Unbefangenheit tröstet über die real existierende Existenzarmut hinweg und verbreitet einen Hoffnungsschimmer. Sehr sehenswert.

****°°

Mario

rbr. Outing zwischen Ball und Bett. Nicht «Papa Moll» oder «Die letzte Pointe» sind Favoriten für den Schweizer Filmpreis 2018, der im März verliehen wird, sondern Marcels Gislers Fussballerdrama «Mario» mit vier Nominierungen (neben Lisa Brühlmanns «Blue My Mind» mit sieben Nominationen). Gisler – wer sonst? – bringt ein Tabuthema auf den Punkt beziehungsweise auf den Rasen. Der talentierte Fussballer Mario (Max Hubacher) ist gut drauf, seine Berner Mannschaft erhält Verstärkung durch den Deutschen Leon (Aaron Altaras). Die beiden Stürmer harmonieren auf dem Spielfeld – und privat. Mario verknallt sich in den Neuling, vertuscht und leugnet ihre Beziehung, weil er um seine Profi-Karriere fürchtet. Leon mag dieses Versteckspiel nicht länger mitmachen und verlässt den Fussballclub. Mario erhält die Chance, beim Traditionsclub FC St. Pauli einzusteigen. Doch privat – mit Alibifreundin Jenny (Jessy Odermtt) – läuft es nicht rund. Marcel Gisler packt ein «heisses Eisen» an, denn schwule Fussballer passen nicht zum Machobild und sind noch immer tabu. Der Ostschweizer Gisler («Electroboy», «Rosie») schildert mit Einfühlungsvermögen und Verständnis eine «problematische »Liebesgeschichte – zeitgemäss und überzeugend. Dazu tragen die Darsteller, u.a auch Ex-Fussballer Joris Gratwohl (FC Aarau) als Trainer, die Spielszenen und Schauplätze Bern (YB), Solothurn oder das Millerntor in Hamburg (FC St. Pauli) bei. Engagiertes Kino.

****°°

Body and Soul

rbr. Visionäre Liebe. Der Film der ungarischen Regisseurin Ildikó Enyedi wurde an Festivals (Goldener Bär von Berlin) und von der Kritik gefeiert, wurde aber vom Kinopublikum nur am Rande wahrgenommen. Jetzt ist er für einen Oscar nominiert worden – und mein Favorit. «Body and Soul» ist der beste, intimste Liebesfilm (fast ohne Sex), der mir in den letzten Jahren vors Auge gekommen ist. Der Trailer – so wurde mir von einer Kollegin bestätigt – hätte nicht gerade zum Kinobesuch eingeladen, meinte sie. Unter anderem werden Schlachthausszenen vorgeführt. Doch die gehören zum visuellen Umfeld dieser kargen, mystischen Liebesgeschichte wie die immer wieder eingestreuten Bilder eines Hirsches und einer Hirschkuh. Die scheinbar drastischen Szenen im Schlachthaus sind Sinnbilder des Arbeitsumfelds der Protagonisten. Finanzchef Endre (Géza Morcsányi) und die zerbrechliche Kontrolleurin Mária (Alexandra Borbély) kommen sich in die Quere und wissen nicht, wie ihnen geschieht. Sie träumen dieselben Träume. – von einem Hirsch und einer Hirschkuh. Diese Visionen wecken gegenseitiges Interesse, Begierden, bringen sie näher und öffnen ihnen einen Weg, aus der eigenen Isolation auszubrechen. Er führt ein ödes Junggesellendasein, sie ist autistisch geprägt. Aus dieser Konstellation entwickelt Enyedi erst vage, dann eine konkrete Beziehung zwischen zwei Fremden – mit Erfüllungspotenzial. Es sind die Andeutungen, Visionen, unausgesprochene Begegnungen, welche diese Liebesbeziehung so ungewöhnlich fürs Kino machen. Wünschen werden wirklich, durch Träume verwirklicht. Ein visuelles, poetisches Meisterwerk aus Ungarn.

******

Wonder Wheel

rbr. Woodys Wonder-Zirkus. Woody Allen-Fans werden nach wie vor ins Kino pilgern, auch wenn seine nostalgischen Filme plumper und pittoresker werden. Diesmal verschlägt es den einstigen Kult-Filmer nach Coney Island, New York, Mitte der Fünfzigerjahre. Der Zahn der Zeit nagt am Vergnügungspark, in dem Humpty (Jim Belushi) als Karussell-Kassierer und Partnerin Ginny (Kate Winslet) als Serviertochter sich mehr oder weniger über Wasser halten. Sie liebt ihn nicht, hat sich aber arrangiert und lebt ihre Liebeslust mit dem Baywatcher Mickey (Justin Timberlake) aus. Das biedere Leben unterm Riesenrad «Wonder Wheels» wird jäh gestört, als Humptys (verdrängte) Tochter Carolina (Juno Temple) auftaucht und um Unterschlupf sucht. Mafia-Typen sind hinter ihr her, weil sie ihren Lover verlassen hat. Es kommt, wie es kommen muss: Carolina bändelt mit Mickey an oder umgekehrt, Ginny wird zur rachsüchtige Furie und… Woody Allen badet in Nostalgie wie auch schon, zelebriert abgetakelte Show-Atmosphäre und taucht sein Melodrama in kitschig-bunte Farben (Kamera: Vittorio Storaro). Wer’s mag… Sehenswert sind gleichwohl Juno Temple als naives Püppchen und Kate Winslet als böse Kirmesschlampe mit Strandsehnsüchten.

***°°°

Wonder

rbr. Wunder gibt es immer wieder. Sein Gesicht ist unmenschlich entstellt – seit Geburt. Ob man will oder nicht – man wird an den Film «The Elephant Man» (1980) von David Lynch mit John Hurt erinnert. Der «Elefantenmensch» wurde dazumal als Freak, als Missgeburt ausgestellt und vermarktet. Stephen Chboskys Sozialdrama «Wonder (Wunder)», basierend auf dem Bestseller (2012) von Raquel J. Palacio, beschreibt, wie der elfjährige August «Auggie» Pullman (Jacob Tremblay) sich gegen eine ablehnende Umwelt und Schulklima wehrt. Er wird von einigen Schulkameraden geächtet und als «Monster» diffamiert. Die starke Schwester und seine Eltern (Julia Roberts, Owen Wilson), die uneingeschränkt zu ihrem Sohn stehen und dabei ihre Tochter vernachlässigen, stärken ihm den Rücken. Sie können aber Auggies schmerzlichen Enttäuschungen und Einsamkeit nicht wettmachen. Der totale Space-Fan fühlt sich von einem Schulfreund schändlich verraten, aber… Chboskys Familienfilm ist bewegend, gut gemeint und emotionell gut gemacht. Das Mitgefühl wird gewieft geschürt. Und am Ende wird gefeiert – leider wie so oft in Hollywood-Art in einem kitschigen Finale.

****°°

Simple

rbr. Einmal Brüder, immer Brüder. Der eine hat zu viel, der andere zu wenig – Energie, klaren Verstand, Überblick. Ben (Frederick Lau) hütet seinen geistig behinderten Bruder Barnabas (David Kross), «Simpel» genannt, wie seinen Augapfel – meistens. Simpel ist ein Kind geblieben und liebt sein Kuscheltier, «Monsieur Hasehase», über alles. Die beiden ostfriesischen Brüder geraten jedoch in die Bredouille, als ihre Mutter stirbt und Simpel «versorgt», also in ein Heim gesteckt werden soll. Das Brüderpaar nimmt reissaus nach Hamburg und will – so der Traum – als Seemänner anheuern. Ben – seiner Sache alles anderes denn sicher – sucht den Vater David (Devid Stresow), der sich vor 15 Jahren abgesetzt und eine neue Familie gegründet hat. Doch der drückt sich wie gehabt. Die Flucht eskaliert… Regisseur Markus Goller gelingt es, dass sein Roadmovie (nach dem Jugendroman von Marie-Aude Murail) nicht allzu sehr ins Sentimentale oder in Sozialkitsch abdriftet. Das ist auch den Hauptdarstellern, allen voran David Kross als Simpel, zu verdanken. Der Film über Brüderschaft und Nächstenliebe, Verzweiflung und Verantwortung ist rührend, tragisch und komisch zugleich, herzhaft und amüsant. Ein grosses Plädoyer für Füreinander und menschliche Wärme.

****°°

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

rbr. Wutbürgerin. Sieben Monate sind vergangen, und nichts hat sich getan. Ein junges Mädchen wurde in Ebbing, Missouri, vergewaltigt und ermordet. Mildred, die gebeutelte Mutter, Klein-Unternehmerin und vor allem Provokateurin, ergreift die Initiative, nutzt drei grosse Plakatwände (Billboards) vor der Ortseinfahrt des Provinzkaffs Ebbing und prangert an. Schwarz auf Rot stechen die Sätze «Raped while dying», «And still no arrests?» und «How come, Chief Willoughby?» ins Auge. Eine Kampfansage an die scheinbar untätige Polizei mit Chef Bill Willoughby (Woody Harrelson). Das Provinznest wird geweckt, fühlt sich wie die vermeintlichen Ermittler brüskiert, provoziert. Allen voran das rassistische Muttersöhnchen Dixon (Sam Rockwell), der auch mal einen unliebsamen Mitbürger aus dem Fenster schmeisst. Der angegriffene Willboughby, schwer an Krebs erkrankt, ist ein redlicher Typ, will Mildred besänftigen und stösst auf Granit. Unerbittlich geht sie ihren Weg und nimmt dank unerwarteter Hilfe die Spur von Tatverdächtigen auf. – Der irische Dramatiker und Regisseur Martin McDonagh («In Bruges – Brügge sehen… und sterben?») hat dieses US-Drama, von einigen Kollegen vorschnell als Tragikomödie bezeichnet, ambitioniert und haarscharf inszeniert. Es mag einige komische Momente geben, aber grundlegend beschreibt der Film den Rachezug einer Mutter. Ein unerbittliches Gesellschaftsdrama und Zeitmahnmal. Der Film erweist sich nicht nur als Pamphlet eines nach wie vor grassierenden US-Rassismus, sondern auch als Zeugnis einer kompromisslosen Wutbürgerin, die zur Selbstjustiz greift – hinreissend verkörpert durch Frances McDormand («Fargo»). Auch wenn man dem (fast) versöhnlichen Ende misstraut und über die finale Wendung die Stirn runzelt, brennt sich der meisterhafte Psychothriller ein. Nach den Auszeichnungen des Hollywood Schauspielerverbands SAG (Preis fürs beste Ensemble, beste Hauptdarstellerin/McDormand, beste Nebenrolle/Rockwell) wurde der Film auch mit mehreren Golden Globes bedacht (Bester Film, Bestes Drehbuch, Beste Hauptdarstellerin, Bester Nebendarsteller). Und demnächst heisst es dann wohl «And the Oscar goes to…»

*****°

Maleika

rbr. Jagdszenen in der Savanne. Hätten Sie´s gewusst…? Geparden und Leoparden unterscheiden sich auf den ersten Blick nur minimal – vor allem im Gesicht. Der Gepard hat «Tränenlinien» von den Augen bis zur Schnauze, einen stromlinienförmigen Körper und kann Geschwindigkeiten bis zu 120 Stundenkilometern erreichen, Leoparden dagegen «nur» 100. Um Geparden in Kenia (Masai Mara) geht es im Dokumentarfilm «Maleika» von Matto Barfuss aus Baden-Württemberg. Der Fotograf, Autor und Tierfilmer hat über Jahrzehnte Afrika-Erfahrung gesammelt und lebte 25 Wochen lang mit einer Geparden-Familie. 2013 traf er die Raubkatze Maleika, sie brachte 2014 sechs Junge zur Welt. Barfuss hat ihre Entwicklung mit der Kamera (Martina Jandova) von 2013 bis 2016 beobachtet und dokumentiert. Er spannt eine Familiengeschichte um Maleika und ihre sechs Zöglinge, von denen am Ende der «Aufzucht und Ausbildung» (in 18 Monaten) nur zwei durchkommen. Wir werden Zeuge eines unerbittlichen Lebenskampfs in der Savanne, aber auch amüsanter, verspielter Szenen, Gefahren, Enttäuschungen und Jagderfolgen – inmitten von Gnus, Antilopen, Gazellen Hyänen, Elefanten, Löwen und Krokodilen. Aus 250 Stunden Filmmaterial hat Matto Barfuss seinen Film destilliert (105 Minuten) und zu einer Familiengeschichtet verdichtet, wobei der Kommentar (Sprecher: Max Moor, «ttt Titel Thesen Temperamente») mal kindgerecht, niedlich, mal pathetisch, dramatisch ausfällt. So werden Emotionen geschürt, gleichwohl ist das Engagement des Natur- und Tierschützers Barfuss jederzeit spürbar. «Ich möchte Leben in jeglichen Facetten erhalten. Jeder hat das Recht auf Leben und jedes Leben ist schützenswert.» Es ist noch anzumerken, dass auch im schönsten Tierfilm brutale Jagdszenen («Fressen und Gefressen werden») vorkommen und erschrecken können.

****°°

The Greatest Showman

rbr. Zirkus gesellschaftsfähig gemacht. Auf seine Art war er ein Pionier, der Phineas Taylor Barnum aus Connecticut. 1841 übernahm er das American Museum in New York – als 31-jähriger – und funktionierte es zum Kuriositätenkabinett um. Von der Ausstellung zur Show oder besser Zurschaustellung. Er präsentierte Sensationen: Seltsames und Freaks, eben ausgestossene Menschen, die aus dem Rahmen fielen, eine Fidschi-Jungfrau und eine Frau mit Bart, Kleinwüchsige und «Riesen», Siamesische Zwillingen, Albinos, Aztekenkinder und der «wahre Kaspar Hauser» soll auch darunter gewesen sein. Er bot eine Show der «Abarten» und Sonderlinge, begeisterte in seinem Museum das einfache Volk, doch die «höhere Gesellschaft» rümpfte die Nase. P.T. Barnum suchte jedoch Anerkennung bei «Kulturkritikern» und der feinen Oberschicht. So kam er auf die Idee, neben seinem Sensationsspektakel ein Kulturereignis zu etablieren: Er organisierte eine US-Tournee mit der schwedischen Opernsängerin Jenny Lind. Sie wurde bei den Snobs zum Ereignis. All das inszeniert Michael Gracey in seinem Bioverschnitt «The Greatest Showman». Er hat Erfahrung mit Show, gespickt mit Musik und Gefühlen – das bewies er mit dem Musical «Die Schöne und das Biest». Der «Showman» haut hin als musikalische Revue. Doch dem Schausteller und Zirkuspionier P.T. Barnum wird das Unterhaltungsstück, inklusive der sentimentalen Sondertour mit Jenny Lind (Rebecca Ferguson) und Familienkrise nicht gerecht. Gracey konzentriert sich aufs Showspektakel, inszeniert sehr theatralisch die Solidaritätsaktion seiner Künstler aus und weidet sich in Pomp und Kitsch. Barnums Zirkusengagement bleibt eine Randnotiz. Immerhin, Hugh Jackman («The Wolverine») als P.T. Barnum macht gute Figur und überzeugt auch als Sänger, ebenso Michelle Williams als Gattin Charity. Graceys etwas zuckriges und schmieriges Popmärchen wollte sich wohl an «LaLa-Land» anhängen. Das hat denn auch ein bisschen geklappt: «The Greatest Showman» wurde just mit einem Golden Globe ausgezeichnet (Bester Original-Filmsong).

***°°°

Score

I.I. Eine Geschichte der Filmmusik. Was wären Hitchcocks Thriller «Psycho» oder «Der unsichtbare Dritte» ohne die Filmmusik, die die Spannung auf den absoluten Höhepunkt treiben konnte? Der Dokumentarfilm Score vereint Spitzenkomponisten Hollywoods live vor der Kamera und gewährt einen umfassenden Einblick in die musikalischen Herausforderungen und kreativen Geheimnisse des facettenreichsten Genres der Welt der Filmmusik. Score zeigt, wie einige der berühmtesten Filmthemen der Kinogeschichte konzipiert wurden und wie der Soundtrack vom leeren Notenblatt bis zum fertigen Score verläuft. Score demonstriert auch, welche Macht und welchen Einfluss die Filmmusik hat. Regisseur Matt Schrader veranschaulicht die Entwicklungsprozesse und dokumentiert, wie die Komponisten die Musik zusammenstellen. Er schlägt einen Bogen von Hollywoods Glanzzeit (Max Steiner, Wien 1888-1972), u.a. «Vom Winde verweht», «Casablanca» bis aktuell zu Hans Zimmer, Frankfurt am Main (*1957), der u.a. den Soudtrack für «Blade Runner 2049» komponierte. Seine Konzerte, diesen Sommer auch in der Schweiz, sind legendär. Zimmer wurde mit mehreren Golden Globes ausgezeichnet sowie einem Oscar für die Musik des Musicals «Der König der Löwen». Auch bekannte Komponisten wie Ennio Morricone, Rom (*1928), u.a. «Spiel mir das Lied vom Tod») oder Moby, New York City (*1965), u.a. «James Bond 007, Der Morgen stirbt nie», 1997 oder Bryan Tyler (*1972 in Los Angeles), u.a. «The Fast and the Furious») sowie insgesamt 43 Filmkomponisten werden in Score vorgestellt, bei Aufnahmen in Konzertsälen und sogar im berühmten Abbey Road-Studio der Beatles. Ein spannender Einblick!

****°°

Die Dschungelhelden

rbr. Wenn ein Pinguin zum Tiger wird. Das sitzt einer auf einem einsamen Eiland und spinnt Rachegedanken, der Koalabär Igor, der alles andere als kuschelig ist. Vor einiger Zeit wurde sein Ansinnen bei den «Assen» mitzumachen, strikt abgelehnt. Anführerin Natacha und ihre Dschungeltruppe, Ordnungshüter und Beschützer des Urwalds, haben den Störenfried kurzerhand auf eine Insel verbannt. Hier plant der Ausgesetzte nun, es der Tigerin Natacha heimzuzahlen und den Dschungel zu vernichten – mit Hilfe einer Pavianbande und explodierender Pilze. Igor sucht den Dschungel heim und nimmt die Asse gefangen. Pinguin Maurice, Natachas Zögling, hält sich für einen Tiger-Krieger und hat sich entsprechend mit Tigerstreifen «ausgestattet». Er hat eine eigene Gang gegründet, die «Dschungelhelden», und die müssen in Aktion treten, um die «Asse» und den Dschungel zu retten. Der getigerte Pinguin Maurice und seine Mitkämpfer – Tigerfisch Junior, der schlagkräftige Gorilla Harry, das superintelligente Koboldäffchen Grummel, die Fledermaus Flederike sowie die zänkischen, aber unzertrennlichen Kröten Al und Bob versuchen also, Igor, «den Schrecklichen» zu stoppen. – Man muss schon gewaltig aufpassen, um die kleinen Helden, ihre Eigenschaften und Beziehungen zu erfassen. Das Dschungelabenteuer spart nicht mit raschen Wendungen und explosiven Überraschungen. Man sollte TV-Vorwissen über die «Asse» und «Dschungelhelden» mitbringen, um Beweg- und Hintergründe zu begreifen. Regisseur David Alaux, seine Mitautoren und Regiekollegen Énric und Jean-François Tosti muten dem jungen Publikum einiges zu. Offenbar gingen sie davon aus, dass den Kinobesuchern die TV-Aktionen der «Dschungelhelden» von 2014 nicht unbekannt sind. Im Kinofilm geht es vor allem darum, dass der Nachwuchs, sprich Maurice, der Möchte-gern-Tiger, sich bewährt. David Alaux hat das Dschungelabenteuer um putzige Helden im wilden Urwald weitergesponnen, doch vor lauter Turbulenzen verliert man leicht den Überblick.

***°°°

Pio

rbr. Düsteres Gesellschaftsdrama. Pio ist ein 14jähriger Bursche, Angehöriger einer Roma-Gemeinschaft im Süden Italiens. Schauplatz ist Kalabrien, das Küstenstädtchen Giola Taurodas und das Lager Ciambra, wo der Amato-Clan haust. Als Pios Vater und Bruder in den Knast wandern, trägt er die Verantwortung für den kleinen Roma-Clan. Er wurstelt sich durch, klaut, entwischt, macht weiter und findet im Schwarzafrikaner Ayiva (Koudous Seihon) einen Beschützer und Freund. Am Ende muss sich Pio, der Stromer und Kleinkriminelle, entscheiden zwischen seiner Familie und dem Aussenseiter. Nach «Mediterranea» taucht Regisseur Jonas Carpignano wieder in die kalabrische Provinz ein. Sein Sozialdrama konzentriert sich ganz auf Pio (Amato) auf der Schwelle zum Erwachsenensein, auf seine Umgebung, seine Verstrickungen und Entscheidungen. Der Junge pendelt zwischen dem Zigeunerclan, seiner «Heimat», den Dorfbewohnern und afrikanischen Flüchtlingen. Der Film wirkt ungemein authentisch, ja dokumentarisch – im Stil einer Reportage und durch seine Darsteller aus dem Amato-Clan, die mehr oder weniger sich selber spielen. Mag die Handlung auch Fiktion sein, so spiegelt sie doch sehr realistisch die Verhältnisse wieder, die Situation der Flüchtlinge und Roma, den grassierenden Fremdenhass, das Misstrauen und die Kriminalität. «Pio», der Film, bietet ein düsteres Bild der Wirklichkeit, Pio ist kein sympathischer Held und seine letzte Entscheidung ist nicht angetan, optimistisch in die Zukunft, in seine Zukunft zu sehen. «Ich denke, dass Pio im echten Leben dasselbe tun würde wie im Film, als er bezüglich Ayiva vor die Wahl gestellt wird. Das alles ist natürlich äusserst traurig… Gute Menschen tun böse Dinge, und wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen, dann verfallen wir zurück in Stammesstrukturen und akzeptieren die Last unserer Identität, was stets ein sehr einfacher Ausweg ist», meint Filmemacher Carpignano, der seine Kindheit in Rom und New York verbrachte. Die Perspektiven für Pio scheinen düster (im Film), man geht als Zuschauer mit einem unguten Gefühl.

****°°

Darkest Hour

rbr. Churchills Alleingang. Es sind nur wenige Monate her, dass Brian Cox hervorragend als «Kriegsführer» Winston Churchill im Drama «Churchill» agierte. Es ging dabei um die Landung der Alliierten 1944 in Normandie («D-Day») und seine Ehe. Es folgte das vielbeachtete, dezidierte Schlacht- und Rettungsdrama «Dunkirk» (Dünkirchen). Nun tritt Churchill abermals auf die Bühne des (Kino-)Kriegsgeschehens 1940. Die deutsche Wehrmacht überrollt Europa, erobert Polen, Belgien, Holland in einem Blitzkrieg, bedroht Frankreich und England. Bis 1940 hatte der britische Premierminister Chamberlain versucht, den Aggressor Hitler und seine Nazi-Schergen mit einer Beschwichtigungspolitik (Appeasement) zu besänftigen und hinzuhalten. Ja, Chamberlain ist sogar bereit, Friedensverhandlungen mit Hitler einzuleiten. Der kantige, brummelige Politiker Winston Churchill, zum Premierminister gewählt, widersetzt sich einem «Kuschelkurs», will auch nicht klein beigeben, als das britische Expeditionskorps (370 000 Mann) auf dem Festland in Dünkirchen eingeschlossen wird. Churchill weiss um die Opfer, um «blood, toil, tears and sweat», appelliert an den Nationalstolz und beschwört das Gewissen der Nation. Das Volk steht hinter ihm und seiner Kriegsstrategie, letztlich muss ihm auch das Parlament folgen. Die «Operation Dynamo» läuft an (siehe «Dunkirk»). Joe Wright schildert in seinem Film «Darkest Hour» die bitteren Momente der Entscheidung, die Gespräche mit King George (Ben Mendelsohn) und innenpolitischen Auseinandersetzungen, gemildert durch die Zwischenspiele mit der unschuldig-sympathischen Sekretärin (Lily James). Es ist wohl unvermeidlich, dass der polternden Exzentriker Churchill mit Ecken und Kanten zum Helden stilisiert wird. Der grosse Rhetoriker, wird aber auch als Grobian und Ekel sichtbar – dank Schauspieler Gary Oldman, der eine seiner reifsten Leistungen (Oscar?) abliefert. Man erkennt ihn unter der Maske und hinter dem massigen Körper kaum wieder: Er wird Churchill, zum zweifelnden und verantwortungsbewussten Staatsmann und Trinker. Alle anderen müssen hinter ihm (Oldman) verblassen, so auch sein Ehefrau Clementine (Kristin Scott Thomas). Ihr und der Ehe, die einer Zerreissprobe ausgesetzt ist, wird der vorgängige Film «Churchill» gerechter. Gleichwohl ist «Darkest Hour» ein schauspielerisches Ereignis.

****°°

Loving Vincent

rbr. Bilder in bewegten Bildern. Es gibt Gemälde, die lebendig werden – im Film. Aber das muss man sich einmal vorstellen: Figuren, Landschaften, Stillleben werden nicht nur belebt, sonden zu Akteuren, zur Kulisse im Spielfilm «Loving Vincent». Da wogt das Sonnenblumenfeld, glüht die Sonne am Horizont, sät der Sämann, sitzen die Leute im Café, spricht Dr. Gachet, agieren Postmeister Roulin und sein Sohn Armand. Schauspieler nehmen Bild-Gestalt an, treten sozusagen aus dem Rahmen, aus den Gemälden Van Goghs. An diesem Animationsfilm in Liveaction waren über 100 Maler und Malerinnen, zumeist aus Polen, beteiligt, sie haben die gefilmten Szenen übermalt – im Stil Van Goghs, in so genannter Rotoskopie-Technik. Über 62 000 Ölbilder sind so entstanden. Frappant der Eindruck, die impressionistische Suggestion, welche die Filmemacher Dorota Kobiela und Hugh Welchman erzeugen. Das Drehbuch (Kobiela/Welchman und Jacek Dehnel) basiert auf rund 800 Briefen Van Goghs und natürlich auf seinen Werken. Van Gogh stirbt 1890, hinterliess über 860 Gemälde und 1000 Zeichnungen. Armand Roulin (Douglas Booth), Sohn des Postmeisters (Chris O’Dowd) soll einen Brief Van Goghs (Robert Gulaczyk) an seinen Bruder Theo Van Gogh überbringen. Armand besucht die Stätten, an denen der Maler zuletzt gelebt und gearbeitet hatte, will Gewissheit über dessen «Selbstmord», recherchiert, befragt Zeitzeugen. Ist der Künstler vielleicht ermordet worden? Welche Rolle spielt Dr. Gachet? Van Gogh und seine Werke werden lebendig, farbig im Stile des Meisters, während die «aktuelle Handlung», also Armands Nachforschungen, in Schwarzweiss-Bildern (monochrom) geschildert werden. Die britisch-polnische Koproduktion fasziniert – nicht nur Kunstfreunde. «Loving Vincent» ist – wie der Titel schon annonciert – eine Liebeserklärung an den weltberühmten Maler, andererseits aber auch eine spannende Begegnung und ein filmisches Experiment, das funktioniert und fesselt. Das Film-Kunststück wurde bereits mit dem Europäischen Filmpreis 2017 ausgezeichnet.

*****°

The Killing of a Sacred Deer

rbr. Quälendes Familiendrama. Der Filmtitel trägt einiges zur Deutung, zum Hintergrund dieses Films bei – eine Mischung aus Psychothriller, Horrorfilm, Rache-und Familiendrama. Der griechische Regisseur Giorgos Lanthimos greift den Mythos Iphigenie auf: Agamemnon, König von Mykene (oder Sparta), erlegte einen Hirsch im Heiligen Hain Artemis‘, der Göttin der Jagd. Sie bestraft ihn, seine Hybris und Verfehlung: Agamemnos‘ Flotte auf dem Weg nach Troja gerät in ein Windloch, eine Flaute. Erst wenn der König seine Tochter Iphigenie der Göttin opfert, kann er seinen Kriegszug gegen Troja fortsetzen… Auch der erfolgreiche Herzchirurg Steven Murphy (Colin Farrell) hat Schuld auf sich geladen – und verdrängt. Er führt ein sorgloses Luxusleben mit Frau Anna (Nicole Kidman), den Kindern Bob (Sunny Suljic) und Kim (Raffey Cassidy). Auffallend oft und intensiv beschäftigt sich der «Edelarzt» sich mit dem 16-jährigen Teenager Martin (Barry Keoghan), der ihn verdächtig häufig in der Klinik aufsucht. Murphy beschenkt ihn mit einer teuren Uhr. Doch allmählich werden ihm (und uns als Zuschauer) diese perfide (?) Annäherung suspekt. Martin löst ein unbehagliches Gefühl aus. Mehr dürfte man eigentlich nicht über den Verlauf dieser Beziehung und den fatalen Einfluss, den der scheinbar harmlose, aber angsteinflössende Eindringling ausübt. Steven Murphy, dem wohl einst ein «Kunstfehler» infolge Alkoholisierung passiert ist und der infolgedessen das Leben eines Patienten mehr oder weniger auf dem Gewissen hat, sieht sich einer perfiden, schier surrealen Rache ausgesetzt. Er muss wie einst Agamemnon eine grausame Entscheidung treffen: Wird er ein eigenes Kind opfern, um die Familie zu retten? Diese Tragödie griechischen Ausmasses heute, mit Psycho-Horror getränkt, labt sich geradezu an der Verzweiflung eines Schuldigen, dem Martyrium unschuldiger Kinder und an der ausweglosen Situation insgesamt. Das Drama gipfelt in einem kaum ertragbaren Showdown mit einem Opfer. Yorgos Lanthimos spielt gekonnt mit Ängsten und Bedrohung, mit den Folgen einer undefinierbarer Macht und Kräften der Suggestion, des Schicksaften und der Sühne. Der Horror kitzelt oder erschreckt nicht für den Moment, er geht unter die Haut, nistet sich ein.

*****°

Ferdinand

rbr. Stierisch stark. Geboren wurde er eigentlich vor über 80 Jahren. Ferdinand, der friedliche Koloss auf vier Hufen – noch heute ist er stierisch stark. Ins (Kinderbuch)-Leben setzten ihn Munro Leaf und Robert Lawson 1936. Walt Disney brachte ihn 1938 ins Kino. Nun wurde er wiederentdeckt und gleich als Bester Animationsfilm für die Golden Globes 2018 nominiert, inszeniert von Carlos Saldanha (Blue Sky Studios, «Ice Age»). Jungbulle Ferdinand ist ein friedliches Kerlchen, hat mehr Freude an Blumen denn am Kampftraining. Doch auch er soll zum wilden Stier getrimmt werden. Sein Vater wird eines Tages vom Torero ausgesucht und von der Zuchtfarm in die Arena chauffiert. Wir ahnen es, was passiert. Der ahnungslose Ferdinand wohl auch und nimmt Reissaus. Er findet beim Bauernmädchen Nina ein Zuhause. Ferdinand wird gross und stark, bleibt aber seiner friedlichen Linie treu, bis er eines Tages einen Markt ramponiert und von Häschern entdeckt wird. Ferdinand eingefangen und auf die ihm bekannte Farm zurückgeführt. Er kann seinem Arena-Schicksal in Madrid kaum entkommen, aber da gibt es ein lustiges Freundestrüppchen, das ihn nicht im Stich lässt: Dazu gehören die Beruhigungsziege Elvira, verschiedene Bullen-Kumpane, drei Lipizzaner und nicht zuletzt eine agile, verwegene Igel-Bande. Klar, die märchenhafte Stier-Geschichte ist gegen den Strich gebürstet, Vorurteile werden unterlaufen, der blumenverliebte Stier ist friedvoll, auch wenn er mal in einem Porzellanladen ungewollt «aufräumt», der Torero wird einsichtig (ist also nicht «stier»), und die Blumen (Herzen) der Zuschauer fliegen Ferdinand eh zu. Die Blue Sky-Studios («Ice Age») schaffen den Balanceakt zwischen tödlichem Ernst und «Blümchensex», Spannung, Spass und Slapstick – ansehnlich. Kein Pamphlet gegen den Stierkampf, aber eine Liebeserklärung an Tiere – vom Igel bis zur Ziege und Bullen. Bestens geeignet für Kinder und Erwachsene.

****°°

Papa Moll