«Krise und Katharsis»

Von Rolf Breiner

Der iranische Filmemacher Asghar Farhadi, vielfach preisgekrönt in Frankreich und Berlin, für sein Trennungsdrama «A Separation – Nader und Simin» (2011) erhielt er einen Oscar, schuf mit «Le passé» ein intimes Drama über zwischenmenschliche familiäre Beziehungen. Es spielt in und um Paris, das Thema heisst Krisenbewältigung. Im untenstehenden Interview spricht Farhadi offen über seine Arbeit als Regisseur in Teheran.

Es kriselt weltpolitisch im Nahen wie Fernen Osten, wirtschaftlich in bestimmten westlichen Ländern – aber auch privat in Beziehungen. Mit diesem Thema befassen sich zurzeit einige sehenswerte Filme. Erwähnt sei beispielsweise «Eltern» von Robert Thalheim. Dabei geht es um Arbeits- und Karriereteilung, Selbstverwirklichung und Verantwortung gegenüber den Kindern – mit Christiane Paul und Charly Hübner. Ein Muss.

Was passiert, wenn zwei, seit Kindesbeinen an befreundete Frauen sich jeweils in den Sohn der Freundin verlieben und eine Beziehung mit Haut und Haaren ausleben, die keine Zukunft haben kann. Die Australierin Anne Fontaine hat eine Erzählung der kürzlich verstorbenen Nobelpreisträgerin Doris Lessing verfilmt. In ihrem Beziehungsclinch «Perfect Mothers» überzeugen vor allem die Hauptdarstellerinnen Naomi Watts und Robin Wright. Eine Frau in der Krise: Beate, ehemalige Spitzenschwimmerin in der DDR, erfährt, dass sie Krebs hat, krempelt ihr Leben um und plant, den Ärmelkanal zu überqueren – als Schwimmerin. «Die Frau, die sich traut» – von diesem einfachen, aber sehr wahrhaftigen Kinofilm mit Steffi Kühnert (Regie: Marc Rensing) wird noch zu reden sein.

Keine Zukunft ohne Vergangenheitsbewältigung

Ein Mann aus Teheran kehrt nach Paris zurück, um mit seiner Vergangenheit abzuschliessen: «Le passé». Er, beziehungsweise seine Frau, will sich scheiden lassen. Doch da sind Wunden, die nur oberflächlich verheilt sind. Ahmad wird mit Samir, dem neuen Partner seiner Ex-Frau Marie, konfrontiert, aber auch mit der Tatsache, dass Maries Tochter Lucie diese Verbindung ablehnt und Perfides unternimmt, um diese Liebe zu attackieren. Denn die wird schwer belastet durch Samirs Frau, die nach einem Selbstmordversuch im Koma liegt. Wer ist schuld, wer sabotiert? Der Heimkehrer auf Zeit, Ahmad, wird zum Mittler, Vermittler, Katalisator. Nur wer sich der Vergangenheit stellt, kann die Zukunft bewältigen. Die sehr intime Krisenbewältigung «Le passé», geschrieben und verfilmt vom Iraner Asghar Farhadi in und um Paris, tut gut in einer Kinoszenerie, die von Krach, Klamauk und Kriegen, Action und Abenteuer dominiert wird.

Wir trafen den Filmemacher Asghar Farhadi aus Teheran im Baur au Lac zu einem offenen angenehmen Gespräch – auf Persisch. Dem Dolmetscher sei Dank, wenn alles korrekt im Sinne Farhadis übersetzt wurde.

Herr Farhadi, Trennungen scheinen ein Thema zu sein, das Sie verfolgt oder das Sie verfolgen. Hat das persönliche Gründe?

Asghar Farhadi: Für mich ist es ein Anlass, um zu anderen Themen zu kommen. Für mich sind die zwischenmenschlichen Beziehungen sehr wichtig. Um diese Beziehungen und die Menschen zu zeigen, muss ich sie in eine Krisensituation bringen. Trennungen können Krisen verursachen. Es sind keine einfachen Trennungen, weil sich Hindernisse bremsen, sich in den Weg stellen. Und das verschärft die Krise.

Es sind verschiedenen Geschichten, die hier zusammenlaufen, sich bedingen und durchdringen: Der Mann und die Frau, die sich scheiden lassen wollen, die Frau, ihre Tochter und ihr neuer Partner, die keinen Frieden finden, auch weil die Frau des Partners Koma liegt…

Das ist richtig. Die Geschichten wirken aufeinander wie Dominosteine.

Vielleicht auch wie ein Teppich, in dem verschiedene Fäden verwoben sind…?

Es sind tatsächlich drei Geschichten, die miteinander verknüpft sind. Man hätte auch einen Episodenfilm daraus machen können. Doch mich interessierte die Verknüpfung der Geschichten.

Wie bei Robert Altman…?

Bei Altman sind es einzelne Erzählungen, die sich klar unterscheiden. Das Gefühl hat man bei «Le passé» nicht. Mir ist der realistische Blick sehr wichtig. Wenn man den Film sieht, soll man denken, es sei eine Geschichte.

Was war Ihr Ausgangspunkt?

Am Anfang war da die Geschichte eines Mannes, der irgendwo hinreist, um die Scheidung von seiner Frau rechtlich zu vollziehen. Für mich war die Frage interessant: Was hat die Frau gemacht – in der Zeit ihrer Trennung? Da musste ein anderer Mann sein, und so bin ich zur Geschichte dieses neuen Partners gekommen, und dann kam seine Frau im Koma hinzu.

Doch wir erfahren wenig von der Vorgeschichte der Männer, der Frau. Hat Sie das nicht interessiert?

Die Vorgeschichte, die persönliche Vergangenheiten der Figuren erzähle ich nicht. Das überlasse ich den Zuschauern. Ich rede nur von der gemeinsamen Vergangenheit der beiden, denn das ist mein Thema. Um die Zukunft zu gestalten, muss man lernen, die Vergangenheit zu bewältigen. Die gemeinsame Vergangenheit hat das Ex-Ehepaar fest im Griff.

Beide, der Mann und seine Ex-Frau, wollen sich von der Vergangenheit lösen, werden aber von der Vergangenheit eingeholt.

Das ist sehr richtig. Der Plan war, sich einfach zu trennen. Doch mehr und mehr bauscht sich die Vergangenheit auf: Die Figuren werden ertränkt in dieser Flut von Vergangenheit.

Haben wie es hier nicht mit einer klassischen Katharsis, also dem Ausleben einer Krise, zu tun?

Die Katharsis passiert beim Zuschauer. Es ist wie eine Wunde, die seit Jahren schwelt und sich jetzt wieder öffnet. Sie ist entzündet und der Eiter kommt heraus. Und wenn der Eiter austritt, ist es wie eine Art Katharsis.

Der Film ist wie ein antikes Drama angelegt – mit Einheit von Ort, Handlung und Zeit.

Die Wurzeln meiner Filme sind sehr klassisch, ich komme ja vom Theater. Ja, man findet in meinen Filmen diese klassischen Muster nach Aristoteles.

Das Ende bleibt offen. Gibt es eine Läuterung, eine neue Chance für die Menschen in Ihrem Film?

Den Filmfiguren bleibt die Hoffnung, wie auch dem Zuschauer. Die Geschichte ist noch nicht zuende.

Haben Sie denn selber die Geschichte zu Ende gedacht?

Ich habe mehrere Versionen, habe aber nie mit jemanden drüber gesprochen. Ich beende meine Geschichten immer da, wo es einen Neuanfang geben könnte.

Handlungsort sind Paris und Umgebung. Doch das touristische Paris sieht man nicht. Was wollten Sie damit bezwecken?

Die Geschichte musste natürlich ausserhalb von Iran spielen. Klar, es bestand die Gefahr, dass ich die oberflächlichen Attraktionen von Paris zeige. Ich hatte schnell entschieden, dass das Haus der Hauptfiguren ausserhalb von Paris liegt, um eben der Gefahr zu entkommen.

Was passiert mit Ahmad, wieso geht er wieder zurück?

Er liebt diese Familie und geht sehr traurig aus diesem Haus. Eigentlich ist er ist wie ein Westernheld – er kommt, greift ein, lässt seinen Einfluss wirken und geht wieder.

Stecken hinter dem persönlichen Drama in Ihrem Film auch gesellschaftspolitische Hintergründe?

Die meisten Leute sehen den Film nicht unter gesellschaftlichen Aspekten an. Wenn wir allerdings über die gemeinsame Vergangenheit reden, sprechen wir auch von der Gesellschaft. Es gibt viele Zeichen für die gesellschaftliche, die soziologische Sicht.

Gibt es grosse Unterschiede, im Iran oder in Paris zu drehen?

Es gab keine grossen Unterschiede, denn ich habe in Paris wie in Teheran gearbeitet. In Paris hatte ich einfach mehr Möglichkeiten.

Sind Sie bei Ihrer künstlerischen Tätigkeit im Iran ziemlich frei?

In einigen Dingen bin ich frei, andere Dinge sind schwieriger geworden. Einfacher ist es, weil mich viele Leute unterstützen und mir Rückendeckung geben. Andererseits ist es schwieriger geworden, weil die Regierung sensibler geworden ist und wissen will, was ich mache.

Wir wissen wenig von der Film- und Kinosituation im Iran. Wie ist es darum bestellt?

Vor der Revolution war die Kino- und Filmindustrie sehr lukrativ. Die Menschen sind sehr oft ins Kino gegangen. Heute gibt es noch 300 bis 400 Leinwände in Teheran. Pro Jahr werden 100 Filme produziert, 90 sind sehr kommerziell – Komödien, Melodramen, Action usw. Diese Filme haben in der Regel kein Problem mit der Zensur.

Sie leben in Teheran. Fühlen Sie sich frei?

Nicht in allen Bereichen.

Wie sieht Ihre künstlerische Zukunft aus?

Mein nächstes Projekt wird ein Kinofilm sein, danach möchte ich ein Theaterprojekt realisieren.

Asghar Farhadi

1972 in Khomeini Shahr geboren, Provinz Isfahan, Iran.

2009 Silberner Bär von Berlin für «Alles über Elly»

2011 Goldener Bär von Berlin, Golden Globe und Oscar für «Nader und Simin – Eine Trennung»

2013 Einladung nach Cannes für «Le passé»

Asghar Farhadi ist verheiratet und hat zwei Töchter.

Seine Frau ist Regisseurin (Theater, Film).

Interview mit Xavier Koller über seinen Film «Die schwarzen Brüder»

Xavier Koller: «Ich kann nichts drehen, an das ich nicht glaube»

Von Rolf Breiner

Jugendbuchklassiker – Das Schweizer Produktionsjahr 2013 wird mit dem Start eines Kinderbuchklassikers abgeschlossen. Oscar-Preisträger Xavier Koller («Reise der Hoffnung», 1990) hat sich des Jugendbuchklassikers «Die Schwarzen Brüder» angenommen. Er hat das Werk aus dem Jahr 1940/41 kinoklassisch aufbereitet – als packendes Drama um Tessiner Kaminfegerbuben aus dem Tessin. Die Begebenheiten, im 19. Jahrhundert beheimatet, können auch heute noch die ganze Familie fesseln: Schöne Bilder und beherzte Buben, die sich solidarisieren und gegen Ausbeutung rebellieren!

Das Jugendbuch spukt vielen noch (oder neu) im Kopf herum: Der Klassiker «Die schwarzen Brüder» erschien 1940/41 und erzählt vom Schicksal Tessiner Buben, die im 19. Jahrhundert von ihren Eltern notgedrungen verschachert wurden und in Mailand die Drecksarbeit von Kaminfegern verrichten mussten. Ein russiges Kapitel über Menschenhandel. Das Ehepaar Lisa Tetzner und Kurt Kläber (alias Kurt Held, «Die rote Zora») beschreibt auf Grund tatsächlicher Begebenheiten, wie Buben etwa aus dem Verzascatal mittels Händlern nach Norditalien verkauft wurden.

Täuschende Idylle

Man wähnt sich im Heidi-Land. Doch die Idylle täuscht, In den Tessiner Tälern herrscht Mitte des 19. Jahrhunderts arge Armut. Je grösser die Familie, desto schwerer die Lebensnot. Wenn dann ein wichtiges Familiemitglied ausfällt und ärztliche Hilfe benötig wird, ist die Familienexistenz massiv bedroht. So auch bei einer Bergbauernfamilie: Die Mutter (Sabine Timoteo) stürzt, bricht den Fuss, braucht einen Arzt. Und der kostet. So entschliesst sich der Vater (Leonardo Nigro) schweren Herzens, seinen Sohn Giorgio (Fynn Henkel) an den Händler Antonio Luini (Moritz Bleibtreu), dem «Mann mit der Narbe», zu verkaufen. Dieser schmuddelige Menschenhändler nutzt die Not der Leute aus und sammelt aus verarmten Tälern am Lago Maggiore junge Arbeitskräfte. Er zahlt den Eltern einen Batzen, schleust diese «Verdingbuben» nach Italien und bietet seine Ware auf dem Mailänder Markt bei Kaminfegern feil.

Meister Rossi (Waldemar Kobus) angelt sich Giorgio. Der Meister meint es eigentlich gut, duckt sich aber unter der Knute seines Weibes Die Knaben müssen in verrusste Kamine klettern, werden von ihren Meistern drangsaliert und teilweise wie Sklaven behandelt. Eine Tortur. Alfredo (Oliver Ewy), ein Freund Giorgios, gründet den Bund der «Schwarzen Brüder».Gemeinsam kann man nicht nur einer Quartierbande namens «Wölfe» die Stirn bieten, sondern auch gegen die Dienstherren aufbegehren. Dass Giorgio dann das Herz Angelettas (Ruby O. Fee), Tochter seines Meisters, gewinnt, bereichert die Solidargemeinschaft. Der gute Pater Roberto (Richy Müller), Jugendfreund des verhassten Schacherers Luini, hilft den Buben zur Flucht. Doch das geht nicht ohne Verluste.

Literaturverfilmungen haben es a priori an sich, dass sie gegen grosse Erwartungen des Leserpublikums kämpfen. Xavier Koller (Regie) sowie Fritjof Hoganen und Klaus Richter, die Drehbuchautoren, haben entschieden, sich vor allem auf die Geschichte Giorgios zu konzentrieren, und einige dramaturgische Eingriffe vorgenommen. Als Schauplätze wählte Koller das Tessin und Südtirol. Er wollte keinen «historischen Film» liefern, sondern Bezüge zur Gegenwart herstellen.

Wir sprachen mit dem 69-jährigen Schwyzer, der hauptsächlich in Kalifornien lebt, in Zürich über Umsetzung, Produktion und Erwartungen. «Die Schwarzen Brüder» starteten am 19. Dezember mit 60 Kopien (auf Hochdeutsch) in Deutschschweizer Kinos, die anderen Landesteile und Deutschland folgen im nächsten Jahr.

Was hat Sie gereizt, diesen Stoff über die Kaminfegerbuben zu verfilmen?

Xavier Koller: Der Film wurde an mich herangetragen. Der deutsche Produzent Fritjof Hohagen von Enigma Film hatte die Filmrechte vor Jahren gekauft und zusammen mit Klaus Richter («Am Hang») das Buch entwickelt, an dem auch Urs Egger beteiligt war. Dann hat man mal durchgerechnet und festgestellt, dass man mit drei Millionen über Budget läge, wenn man das Buch, wie es vorlag, verfilmt würde. Kurz vor Drehbeginn wurde der Stecker rausgezogen.

Wie hoch ist das Budget jetzt?

Etwas über fünf Millionen Euro.

Wie ging’s mit Ihnen los?

Rainer Kölmel, Mitproduzenten Starhouse, hatte mich angefragt. Ich habe ihn in Los Angeles getroffen und wir haben Austern gegessen. Ich kannte ihn vom Film «Gripsholm» her und hatte das Buch kurz vorher gelesen. Ich habe ihm gesagt, dass mir das Buch nicht besonders gefiele und man es nicht zum halben Preis verfilmen könnte. Das war zurzeit der Arbeiten an meinem Film «Dällebach Kari». Es gab einige Meetings, ein Hin und Herr. Ich habe einige Änderungen vorgeschlagen und mich dann im Februar 2012 entschieden, das Projekt zu übernehmen. Es war schliesslich ein harter Kampf, das Projekt so auf die Reihe zu kriegen, wie ich es mir vorstellte.

Was heisst das genau?

Ich kann einfach nichts drehen, nichts machen, an das ich nicht glaube.

Wenn ich etwas umschreibe, nehme ich es auf meine Kappe. Es braucht eben auch eine ökonomische Überlegung: Wie kann man ein Projekt angehen, damit es im Rahmen des Budgets machbar ist; welches sind die Kompromisse, die man eingehen muss?

Und die sind Sie eingegangen.

Es gab Produktionsverträge, dass man 22 Tage in Nordrhein-Westfalen drehen musste. Also haben wir ein riesiges Set in der Nähe von Köln aufgebaut: das Quartier von Mailand sozusagen. Wir mussten auch in Südtirol drehen, weil es diesbezüglich Verträge gab. Wirklich, innerhalb einer Szene, einer Sequenz wechselten verschiedene Drehorte. Das war für die Mitarbeiter etwa bei der Maske oder Kostüm eine riesige Herausforderung, die Kontinuität zu wahren, damit die Anschlüsse stimmten.

Wo wurde denn in der Schweiz gedreht?

Im Maggiatal, auch am Lago Maggiore. Die Episode mit dem Schiff entstand freilich am Kalterersee.

Literatur und Film sind immer zwei verschiedene Dinge. Wie sah Ihr Konzept aus, welche Freiheiten haben Sie sich gegenüber dem Buch herausgenommen?

Ich habe oft Literaturvorlagen für meine Filme benutzt und bin der Ansicht, dass man sich vom visuellen und dramatischen Konzept her auf das Medium Film einstellen muss. Man muss die Essenz der Geschichte herauslesen. Was ist wichtig, was man heute erzählt? Will man einen historischen Film machen oder will man dem Gefühl, der Bedeutung der Geschichte gerecht werden? Es ging uns um die Frage über Solidarität und Gemeinschaft der Gleichgesinnten. Allein kann man gegen gewisse Mächte und Kräfte nicht bestehen. Man muss sich zusammen tun und das Risiko auf sich nehmen, aus den Bedingungen auszubrechen und etwas erreichen.

Das Thema heisst nicht nur Solidarität und Bruderschaft, sondern auch Armut und Ausbeutung, Freundschaft, Rebellion und Befreiung. Das sind anspruchsvolle Themen. Wir sieht Ihr Zielpublikum aus?

Das Ziel von der Produktion und Verleih war, dass Kinder etwa ab acht oder zwölf Jahren den Film anschauen können. Das bedeutet: Wie viel Drama verträgt die Geschichte, damit diese junge Publikum mitgeht auf die Reise bis zum Schluss.

Nun, die Jungakteure sind wohl etwas älter als in der Vorlage. Da ist Giorgio zwölf Jahre alt. Warum?

Wir mussten den Film älter besetzen, um überhaupt in der Zeit zu bleiben. Mit Kindern unter zwölf Jahren darf man nur drei Stunden am Tag arbeiten. Mit Sechszehnjährigen kann man fünf Stunden arbeiten. Wir haben nicht mehr Drehtage bekommen, also mussten wir überlegen und rechnen, wie wir das Programm in der vorgegebenen Zeit erfüllen können. Das sind solche Kompromisse: Wir haben älter besetzt. Das hat natürlich auch der Teenagerbeziehung, dem erotischen Knistern zwischen Giorgio und Angeletta, gedient. Sie wurde glaubhafter. Wenn das so ist, habe ich gesagt, muss man den Schluss ändern. Am Ende müssen die Gruppe der «Wölfe»a und das Mädchen dabei sein. Diese Freiheit habe ich mir gegenüber der Buchvorlage genommen.

Die Besetzung ist schweizerisch-deutsch angelegt, wohl auch um das Publikum mit Namen entsprechend zu locken.

Moritz Bleibtreu, Waldemar Kobus als Battista und Leonard Nigro als Giorgios Vater waren bereits engagiert. Richy Müller als Pater Roberto kam hinzu. Sabine Timoteo habe ich dann reingebracht.

Welche Resonanz haben Sie bei den ersten Aufführungen erfahren?

Die Reaktion der Kinder zwischen 8 und 14 Jahren waren sehr positiv, sie waren voll dabei. Es funktioniert offenbar für diese Altersgruppe und für die Eltern.

Glauben Sie, dass Ihr Film dem Jugendbuch gerecht wird?

Will man eine historische Blase oder will man eine Menschengeschichte? Es muss innerhalb der Geschichte stimmig sein. Ich glaube, das ganze kreative Team von der Ausstattung, über Kostüm und Maske bis zur Kamera hat alles stimmig zusammen gefügt. Darüber bin ich sehr glücklich.

In Kalifornien daheim, aber eng mit der Schweiz verbunden – wie beurteilen Sie das Schweizer Filmschaffen im Jahr 2013?

Ich habe wenig gesehen, weil ich immer wieder unterwegs war. Die Filme, die vom Schweizer Fernsehen produziert und ausgestrahlt werden, sind eine Chance und bieten eine sehr gute Ausbildungsmöglichkeit. Das ist gut.

Würde es Sie reizen, einen Schweizer «Tatort» zu drehen?

Ich weiss nicht, ob ich in dieses Format reinpasse, aber ich könnte es mir vorstellen. Vielleicht bin ich auch ein zu unangenehmer Partner für die Schweizer Redaktion.

Wie sehen Ihre kreativen Perspektiven aus, wo geht’s lang?

Meine Geschichten, die ich in Arbeit habe, sind grenzübergreifend. Das eine wäre ein Dürrenmatt-Stoff – etwa nach dem Dürrenmatt-Satz «Auch Güllen kann eine Weltstadt sein».

Geht es in Richtung der «Alten Dame »?

Es geht um dem Urstoff der «Alten Dame» und eine freie Umsetzung.

Was bedeutet Ihnen Ihre Filmtätigkeit?

Jede Arbeit ist eine neue Erfahrung, mit jeder Arbeit setzt man hohe Ziele und muss immer wieder einsehen, dass man selten optimal alles erreicht, was man sich vorgenommen hat. Es ist immer wieder die Passion, die mich antreibt. Filmemachen ist für mich keine Routine, sondern Leidenschaft.

Graphic Novel

rbr. Er hatte bereits 2012 sieben Geschichten von, zu. mit und um Friedrich Glauser packend ausgestattet: Hannes Binder illustrierte «Glauser» (Limmat Verlag, Zürich). Nun hat sich der 66-jährige Grafikkünstler des Schicksals der «Schwarzen Brüder» angenommen (Sauerländer Verlag, 2013, 29.90 Franken).

Im Gegensatz zur Koller-Verfilmung folgt Binder dem Roman von Lisa Tetzner bis zum Schluss – linientreu. Vier Jungen auf der Flucht in einem Heuwagen – vor dem Mann mit der Narbe. Ein Bauer hilft, Die Brüder-Bande erreicht den Luganersee und Morcote, Doktor Casella bringt den Mann zur Strecke, der fahrlässig das Leben der Jungen aufs Spiel setzte, Antonio Luini wird für den Schiffsbruch zur Verantwortung gezogen.

Giorgio kehrt nach Jahren heim und sagt zuletzt einem Wirt im Dorf Sognono: «Ich bin Lehrer geworden, weil ich mich für mehr Gerechtigkeit einsetzen will.» Man sieht, wie Giorgio und seine Begleiterin Bianca auf schmalem Bergpfad reiten und dann nimmt man auf der letzten Illustration eine Staumauer, eine Strasse, ein Tunnel wahr – wohl das Verzascatal heute.

Wie schwarzweisse Holzschnitte prägen sich die Illustrationen Binders zu den «Schwarzen Brüdern» ein, düstern und prägnant. Mit seiner Graphic Novel setzt er markante Linien und Zeichen zu den Büchern von Tetzner/Kläber (1940/41 und zur eher malerischen Verfilmung durch Xavier Koller.

«Solothurn 2014: Von Flüchtlingen und Grenzgängern»

Von Rolf Breiner

Trotz wachsender Filmfestivals und Events sind und bleiben die Solothurner Filmtage der Nabel der Schweizer Filmwelt – im Januar und das seit 1965. Dann wird die Ambassadorenstadt zum Filmmekka und nationalen Stelldichein der Filmbranche, heuer zum 49. Mal vom 23. bis 30. Januar 2014.

Lang ist’s her, dass Gründervater Stephan Portmann in rauchgeschwängerter Säulenhalle (Landhaus) heisse Diskussionen animierte, die dann in der urigen Kreuz-Beiz fortsetzt wurden. Der Rauch (das heisst: die Raucher müssen heute draussen bleiben) hat sich verzogen, geblieben ist das grosse Interesse am Film und das zwanglose Zusammentreffen von Film- und Medienschaffenden, Produzenten, Verleihern und jede Menge Zuschauer – ohne beruflichem Interesse.

Ahnherr Portmann wurde 1987 von Ivo Kummer abgelöst, der 2011 nach Bern ins Bundesamt für Kultur wechselte und Filmchef wurde. Nachfolgerin wurde 2012 Seraina Rohrer. Die 36jährige Direktorin aus Zürich präsentiert nun ihre dritten Filmtage. Das Interesse an den Solothurner Filmtagen wächst kontinuierlich von Jahr zu Jahr. Waren es 2012 rund 58 000 Eintritte, stiegen die Besucherzahlen 2013 total auf über 61 000. Höchstwahrscheinlich wird 2014 eine neue Rekordmarke erreicht. Die Filmtage wachsen also weiter, bei einem aktuellen Budget von drei Millionen Franken.

Über 600 Filme wurden eingereicht, annähernd 200 Filme werden nun aufgeführt. Seraina Rohrer konnte bereits letztes Jahr dank des reaktivierten Konzertsaals die Platzkapazitäten erhöhen (um 450 Plätze). Für die Ausgabe 2014 macht sie zwei Tendenzen aus: «Komödien, die sich mit der Schweiz und ihrer Politik befassen, und Filme, die verschiedene Aspekte der Migration und Integration beleuchten. Besondere Aufmerksamkeit verdient auch unser Spezialprogramm Fokus. Hier werden Film gezeigt, die sich kritisch mit der Gegenwart auseinandersetzten – als Ausdruck einer Haltung, die dazu anregt, sich selber eine Meinung zu bilden.»

Ein Grenzgänger wird geächtet

Eröffnet werden die Filmtage mit einem Blick in die Vergangenheit – zurzeit der Grenzbesetzung und des grassierenden Nationalsozialismus, der auch vor Schweizer Grenzen nicht Halt machte. Alain Gsponer schildert in seinem beeindruckenden Spielfilm «Akte Grüninger – Die Geschichte eines Grenzgängers», des St. Galler Polizeihauptmanns Paul Grüninger, verkörpert durch Stefan Kurt, der auf eigene Initiative und in mutiger Selbstverantwortung um 1939 annähernd 3600 jüdische Flüchtlingen in die Schweiz einliess und deckte. Die Courage des Beamten und Menschenfreunds ist schlecht belohnt worden. Grüninger wurde entlassen, zu einer hohen Geldstrafe verurteilt, verarmte und wurde erst 25 Jahre nach seinem Tod 1972 rehabilitiert.

«Die Akte Grüninger» (Kinostart am 24. Januar) macht den Auftakt um den Wettbewerb «Prix Soleur», dotiert mit 60 000 Franken.

Um den Jurypreis wetteifern ferner die Dokumentarfilme «Millions Can Walk» von Christoph Schaub und Kamal Musales um den Protestmarsch Abertausender indischer Bauern und Ureinwohner, «Mon père, le révolution et moi» von Ufuk Emiroglu, einem Film über und um einen türkischen Revolutionär, oder das Porträt «Alfonsina» vom Zuger Christoph Kühn über die Feministin und Poetin Alfonsina Storni.

Ein fiktionale Film taucht ins Zürcher Rotlichtmilieu: «Viktoria – A Tale of Grace and Greed» von Men Lareida. Mit der Flüchtlingsthematik befasst sich schliesslich auch Kaveh Bakhtiari, er schildert wie ein iranischer Emmigrant Flüchtlinge in seiner Athener Wohnung aufnimmt.

Elf Filme werden im Rahmen des Prix du Public 2014 aufgeführt, darunter der neue Spielfilm von Sabine Boss «»Der Goalie bin ig» über einen Knastologen, der wieder Fuss zu fassen versucht. Nino Jacusso dokumentiert eine indianische Musikerin in Kanada, «Shane – The Wolf’s Music“, Anne Thommen in «Neuland» den Lehrer einer Integrationsklasse und Adrian Winkler den «Hells Angels»-Kopf und Aussenseiter Martin Schippert in «Tino – Frozen Angel» (Weltpremiere), um nur ein paar zu nennen.

Schweizer Schaufenster

In weiteren Sektionen wie das Panorama Schweiz Spielfilme und Dokumentarfilme (rund 180 Filme) vermittelt einen Ein- und Überblick schweizerischen Filmschaffens – vom Publikumshit «Achtung, fertig WK!» von Oliver Rihs und der Literaturverfilmung «Am Hang» von Markus Imboden bis zu den dokumentarischen Filmen «Glückspilze» (Premiere) von Verena Endtner, «Tableau noir» von Yves Yersin, dem Dorfporträt «Zum Beispiel Suberg» von Simon Baumann und dem wunderbaren Kleinbürgerporträt «Vaters Garten – Die Liebe meiner Eltern» von Peter Liechti.

Dem Ostschweizer Liechti ist auch die diesjährige Retrospektive in Solothurn gewidmet. Insgesamt 16 Filme werden im aktuellen Rencontre gezeigt: von «Ausflug ins Gebirg» (1986) über «Signers Koffer» (1996), «Hans im Glück» (2003) und «The Sound of Insects» (2009) bis eben «Vaters Garten.»

«Die Filmtage haben eine ganz klare Ausrichtung. Sie sind die Werkschau des Schweizer Films. Zuschauer können sich auch in diesem Jahr rund 35 Premieren, aber auch Reprisen anschauen. Hier in Solothurn kann man sich selbst ein Bild über das Schweizer Filmschaffen machen kann, man kann mit den Filmschaffenden in Kontakt treten. Das Erfahren von Film, dieser Moment des Austausches – das ist uns ein wichtiges Anliegen», unterstreicht Direktorin Seraina Rohrer.

Dazu gehört auch die Präsentation von Music-Clips und das «Upcoming»-Programm mit Kurzfilmen, das dem Nachwuchs eine Plattform bietet. «Mit Filmen von Jüngeren kann man auch eine jüngere Generation interessieren», ist Seraina Rohrer überzeugt. Ausserdem organisieren wir viele Schulvorführungen, mit denen wir früh die Begeisterung für Kino wecken wollen. Diese Vorführungen sind bei Schülern ein sehr willkommener Anlass. Man sieht. dass Filme gute Gelegenheiten bieten, sich mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen.»

Talks, Treffen, beispielsweise beim Film-Brunch im Barock Café & Bar, Podien, Diskussionen und Austausch sind Stärken des familiären Filmer- und Filmliebhaber-Fests an der Aare. Neben diversen Preisverleihungen wird am 29. Januar «Die Nacht der Nominationen» für den Schweizer Filmpreis 2014 zelebriert. Ein Solothurner Wink auf die Filmgala am 21. März im Schiffbau, Zürich, sozusagen. Von 1998 bis 2008 hatte der Filmpreis-Event in Solothurn stattgefunden.

49. Solothurner Filmtage

Preise und Ehrungen

Prix d’Honneur (10 000 Franken), gestiftet von den Gemeinden im Wasseramt, verliehen an Martine Felber, Maskenbildnerin («Mary, Queen of Scots», «Vitus») am 25. Januar 2014 im Landhaus.

Schweizer Fernsehfilmpreis (10 000 Franken) an die Hauptdarsteller/-in Barbara Terpoorten-Maurer («Der Bestatter») und Jonathan Loosli («Dinu», «Die Schweizer» und die Nebendarsteller Florence Quartenoud («Port d’attache») und Leonardo Nigro («Oro verde», «Die Schwarzen Brüder»). In den vier Kategorien sind die Preise jeweils mit 10 000 Franken dotiert. Verleihung am 26. Januar.

Prix Pathé (je 10 000 Franken) an Mathieu Lower («Le Courrier»), Printmedien, an Vincent Kucholl sowie Vincent Veillon (elektronische Medien) am 29. Januar im Kino am Uferbau.

Prix de Soleur, Jurypreis (60 000 Franken), verliehen am 30. Januar 2014 im Landhaus.

Prix du Public 2013 (20 000 Franken), verliehen am 30. Januar im Landhaus.

Preis der Schweizer Filmkritik 2013 an Peter Liechti und «Vaters Garten» am 24. Januar. Im Landhaus.

Trickfilmwettbewerb, dotiert mit 10 000 Franken, Reithalle am 25. Januar.

Upcoming-Award, Preisverleihung am 25. Januar im Kino im Uferbau.

www.solothurnerfilmtage.ch

Agenda Solothurn 2014

Donnerstag, 23. Januar 2014: Eröffnung der Filmtage mit Bundesrat Alain Berset in der Reithalle (17.30 Uhr): Weltpremiere «Akte Grüninger» von Alain Gsponser (auf Einladung in der Reithalle).

Freitag, 24. Januar: Film-Brunch mit Stefan Kurt und Anne Walser («Akte Grüninger»), 10.00-11.30 Uhr im Barock Café & Bar.

Eröffnung Rencontre Peter Liechti, 20.30 Uhr, Landhaus.

Konzert Koch-Schütz-Studer (Rencontre Peter Liechti), 23 Uhr, Kino im Uferbau.

Samstag, 25. Januar: Kulturstammtisch mit Sabine Boss und Pedro Lenz, 11.30 Uhr, Barock Café & Bar.

Gespräch «Liechti meets Mettler», 16.45 Uhr, Kino Palace.

Upcoming-Award Party Night ab 23 Uhr, Kino im Uferbau.

Sonntag, 26. Januar: Reden über Film: Geschichte erzählen – zum Beispiel «Akte Grüninger», 17,15 Uhr, Kino im Uferbau.

Konzert Roy & The Devil’s Motocycle, 22.30 Uhr, Kino im Uferbau.

Montag, 27. Januar: Film Club: Neue Schweizer Filme im Gespräch,15.00 Uhr, Kino im Uferbau.

Meet the Director Seraina Rohrer, 17.00 Uhr, Penthouse Bar, Hotel Ramada.

Dienstag, 28. Januar: Fokus: Aus der Arbeitspraxis mit Regisseur Jean-Stéphane Bron, 13.30 Uhr, Kino im Uferbau.

Mittwoch, 29. Januar: Film-Brunch mit Sabine Boss, 10.00 Uhr, Barock Café Bar.

Podiumsdiskussion: Zu viele Schweizer Filme – zu wenig Medienpräsenz? 12.00 Uhr, Kino im Uferbau.

Nacht der Nominationen, 19.30-22.00 Uhr, Konzertsaal.

Donnerstag, 30. Januar: Preisverleihung Prix du Soleure und Prix du Public, 18.00 Uhr, Landhaus. Vorführungen des Gewinners ab 20.30 Uhr im Kino Palace (Soleure) und Landhaus (Public).

«12 years a slave: Verkauft, versklavt, verachtet»

Von Rolf Breiner

Die US-Geschichte ist immer wieder eine reiche Fundgrube für Hollywood und bietet Stoff für bewegende monumentale Filme – von der Eroberung des Westens bis zu den Kriegen in Vietnam oder Irak. Steve McQueen schildert nun schonungslos, wie ein afro-amerikanischer Violinist aus New York um 1841 in die Südstaaten entführt und als Sklave verkauft wird. Zwölf Jahre lebt und überlebt er die Knute eines weissen Plantagenbesitzers. Ein klarer Fall für «Oscar»-Weihen.

Das Elend der schwarzen Plantagenarbeiter ist nicht zum ersten Mal Thema eines aufwühlenden US-Kinodramas. Manche erinnern sich vielleicht noch an das Schicksal des Mädchens Celie, gespielt von Whoopi Goldberg, aus dem Jahr 1985, «The Color Purple – Die Farbe Lila», von Steven Spielberg. Oder an «Amistad» (1997), ebenfalls von Spielberg. Im Brennpunkt standen jeweils schwarze entrechtete Menschen, an Weisse verkauft und versklavt.

Auch das jüngste Hollywood-Beispiel rassistischen Drangsals und brutaler Knechtung beruht wie bei «Amistad» auf einer wahren Begebenheit: «12 Years a Slave».

Der schwarze Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor) hat Familie und führt um 1941 ein glückliches Leben in New York. Der freie Mann ist gelernter Tischler und anerkannt als exzellenter Geigenspieler. Zwei scheinbar gut situierte Männer locken ihn nach Washington DC und betäuben ihn: Solomon erwacht in Ketten. Mit anderen Schwarzen – Männer, Frauen mitsamt ihren Kindern – wird er heimlich nach New Orleans verschifft und auf dem Sklavenmarkt feilgeboten. Der Plantagebesitzer Ford (Benedict Cumberbatch) meint es gut mit dem handwerklich geschickten Solomon, muss ihn aber weiterverkaufen. Der neue Besitzer Edwin Epps (Michael Fassbender) erweist sich als Ausgeburt der Hölle: Despot und sadistischer Tyrann, der seine Sklaven als Tiere betrachtet und sie auch so behandelt. Zwölf Jahre muss Solomon, entrechtet, seiner Identität und Würde beraubt, Drohungen, Prügel, Misshandlungen und Erniedrigungen erdulden, bis er in dem weissen Zimmermann Samuel Bass (Brad Pitt) einen Verbündeten findet.

In Ketten – Passion eines Versklavten

Solomon ist Kristallisationspunkt, Held, Opfer und Symbol eines exemplarischen Schicksals – am Abend vor dem amerikanischen Bürgerkrieg (1851 bis 1864), herausragend und authentisch verkörpert von Chiwetel Ejiofor. Der Mann, der unglaubliche Pein ertrug, bewahrte seinen Willen, seine Hoffnung, sein Glaube an die Freiheit. Um sein Schicksal ranken sich Geschichten anderer Figuren, oft nur angedeutet. Man erlebt einen zügellosen, gewalttätigen Vorarbeiter, der Sklaven quält und foltert. Ihm ist auch Solomon ausgesetzt ist und verliert beinahe sein Leben. Oder Patsey (Lupita Nyong’o), die tüchtigste Baumwollpflückerin auf Epps Plantage, Sklavin und Objekt der Begierde des Besitzers, vergewaltigt, geschwängert, Opfer der Eifersucht und Rachsucht der frigiden Gattin Mary Epps (Sarah Paulson).

In der Passion des tragischen Helden Solomon spiegeln sich die Gegensätze der Gesellschaft. Die kontroversen wirtschaftlichen und sozialen politischen Positionen führten zur Spaltung zwischen den freien Nordstaaten um New York und den Südstaaten, die an der Sklaverei festhalten wollten, und dann zum Sessionskrieg 1861-1865.

Heisser Oscar-Anwärter

Solomon Northup schrieb seine Versklavung und Leiden bereits 1853 auf. Das Buch wurde zum Bestseller. Es diente Regisseur Steve McQueen («Hunger», «Shame») und seinem Drehbuchautoren John Ridley als Grundlage für ihr

134-Minuten-Epos «12 Years a Slave». «Ich habe die Geschichte stets als Odyssee eines Mannes gesehen, der wieder nach Hause möchte», zieht McQueen Bilanz. Entstanden ist ein bildgewaltiges stimmiges Bild über menschenunwürdige Verhältnisse, geknebelte Freiheit und Hoffnung – aufwühlend, grausam, mitreissend. Mit ungeschminkter Deutlichkeit bis ins Detail ruft sein Drama die Brutalität der jener rassistischen Verhältnisse in Amerika in Erinnerung, die gern mal beschönigt werden. McQueen beschönt nichts, lässt keine falschen Sentimentalitäten aufkommen und entlarvt den gern beschworenen Südstaatenmythos als Verbrechen an Menschen. Solche Gewaltstrukturen sind auch heute noch in den USA lebendig – vielleicht unter anderen Mäntelchen und Maske. Auch daran gemahnt die gnadenlose Schilderung schwarzer Schicksale: ein Aufschrei gegen Ungerechtigkeit und Unfreiheit. Dieses erbarmungslose Historiendrama ist ein höchst heisser Oscar-Anwärter in verschiedenen Kategorien – von Produktion (Brad Pitt u.a.), Regie (Steve McQueen) und Musik (Hans Zimmer) bis zur Kamera (Sean Bobbitt) und Darstellern (Ejiofor, Fassbender, Nyong’o). Die 86. Oscar-Verleihung findet am 2. März statt.

Filmtipps

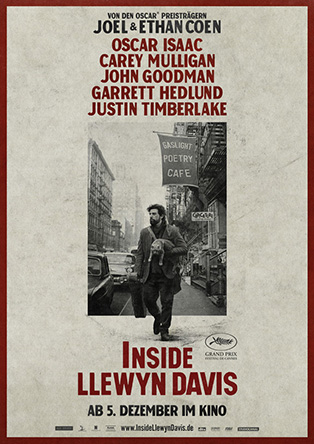

«Inside Llewyn Davis»

Er ist ein melancholischer Verlierer, dieser Strassen- und Clubsänger Llewyn Davis, der da Anfang der Sechzigerjahre von der Hand in den Mund oder besser von Klampfe und Song zu Song lebt. Die Gegenwart in New York um 1961 scheint trist und die Zukunft auch. Es ist der Beginn einer neuen Folkmusikwelle. Doch dieser grantige Strassenheld Davis – grandios verkörpert und gesungen von Oscar Isaac – ist kein Sympathieträger, eher ein hoffnungsloser Fall. Aber wenn er singt, geht einem das Herz auf. Ein Hobo der Stadt, ein verlorener Poet, ein Getriebener ohne Ziel – wohl im falschen Film, heisst in der falschen Zeit. Er kehrt der Stadt den Rücken zu, geht wieder zur See. Am Ende sitzt da einer in einem verräucherten Club, der seinen Weg machen wird, man erkennt die Silhouette eines gewissen Bob Dylan. Die Brüder Joel & Ethan Coen haben ein eigenes dunkles Roadmovie geschaffen eine dunkle Gassen- und Bar-Odyssee mit Kultstatus.

*****°

«Carrie»

Remake nach einem Stephen King-Roman. Einst (1976) wütete Sissy Spacek als des Teufels Tochter über die Leinwand. Dazumal inszenierte Brian de Palma den Amoklauf eines verschupften Teenagers, der sich seiner telekinetischen Kräfte bedient und blutige Randale macht. Nun mimt Chloë Grace Miretz die rachsüchtige Furie. Die gehänselte und gemoppte Schülerin Carrie, von einer fanatischen Mutter (Julianne Moore) getriezt, nimmt man ihr gern ab, doch die Rolle der Witch oder des Rachegeistes am Schulball ist eine Nummer zu gross für sie. Es gibt ein paar nette Ergänzungen (Geburt der Höllenbrut, Internetmobbing) und Anleihen vom Horror-Schultripp vor fast 40 Jahren, doch ansonsten ist die Neuauflage von Kimberly Peirce nur denjenigen zu empfehlen, welche das Original nicht kennen.

***°°°

«Die Schwarzen Brüder»

Verfilmung eines Klassikers. Das Jugendbuch der deutschen Autoren Lisa Tetzner und Kurt Held, in zwei Teilen aus den Jahren 1940/41, wurde zum Klassiker. Eine abenteuerliche Geschichte um Kaminfegerbuben aus dem Tessin, die nach Mailand verschachert wurden, darben, litten und rebellierten. «Die schwarzen Brüder» wurden vom Oscarpreisträger Xavier Koller malerisch in Kinoszene gesetzt. Wer das Buch im Kopf hat, könnte enttäuscht sein. Ansonsten bietet das Drama um Brüderschaft und Solidarität, Freundschaft und Reise ins 19. jahrhundert schöne Bilder und beherzte Buben! Spannend für die ganze Familie.

****°°

«Die Eiskönigin»

Es war einmal… ein Schwesternpaar, verwaiste Königstöchter natürlich. Die eine mit Eiskräften, die andere eine opferbereite Retterin, die ihr Land von der Erstarrung, sprich Vereisung, befreien will. «Die Schneekönigin» heisst ein Märchen von Hans Christian Andersen, das nun von den Disney-Trickfilmstudios verfilmt wurde. Natürlich angereichert mit witzigen Gefährten wie dem flexiblen Schneemann Olaf, dem vifen Rentier Sven und allerlei Gnomen sowie gierigen Gegenspielern und einem Thronschleicher. Das «eiskalte» Abenteuer, das durch Liebe erwärmt wird, ist ein neckischer Trickfilm mit Weihnachtsstimmung. Bei der deutschen Synchronfassung wirken übrigens als Stimmträger der Schweizer Moderator Nik Hartmann (als forsche Bergler) und Harpe Kerkeling (als Schlitzohr Olaf) mit.

****°°

«Belle & Sebastian»

Sie werden ein Herz und eine Seele, der verwildete Pyrenäenhund Belle und der Knabe Sebastian. Es herrscht Krieg, die deutsche Wehrmacht hat auch das Dorf in den französischen Alpen besetzt, wo Sebastian mit seiner Schwester und dem Hirten César (Tchéky Karyo) lebt. Die «Bestie» reisst Schafe, die Männer wollen den Hund erledigen. Der siebenjährige Sebastian (Félix Bossuet) findet Zutrauem zum gejagten Hirtenhund, den er liebevoll Belle nennt, spricht mit ihm, warnt und pflegt ihn, als er angeschossen wird. Nicolas Vanier verfilmte die Abenteuer um Sebastian, geschrieben von Cécile Aubry, die als Kinderbuch und TV-Serie bereits vor 40, 50 Jahren Erfolg hatten. Schauplatz sind die Rhône-Alps, in der Region Haute-Maurienne. Ein gefühlsvoller Spielfilm um Freundschaft, Vertrauen und Liebe zu Menschen (etwa zu Flüchtlingen). Sehr familientauglich.

****°°

«Zum Beispiel Suberg»

Ein Heimatfilm der anderen dokumentarischen Art: Simon Baumann zog aus und kehrte heim – nach Suberg, einem Dorf im Schweizer Mittelland. Er, der dort aufgewachsen ist und weg ging, wollte die Welt im Kleinen erkunden. Rund 600 Seelen leben heute dort: ein Bahnhof mit umstrittener Bahnschranke, ein Schulhaus, Wirtshaus und eine bekannte Düngerfabrik. Baumanns Eltern, politisch links aktiv, haben sich in Suberg keine Freunde gemacht. Das spürt auch der Sohn Simon bei seinen Versuchen, Kontakt mit den Dörflern zu knüpfen. Schliesslich landet er im Männerchor, der «letzten Oase des Gemeinschaftssinns» (Baumann). Das Porträt dieser Schlafgemeinde, wesentlich gefördert von Migros Kulturprozent, zeigt, wie ein Bauerndorf in der Anonymität versinkt, die Menschen sich fremd geworden sind und das Gemeinsame, das Gesellige stirbt, allein im Chor ein bisschen weiterlebt. Baumanns sehr persönliche, aber einsichtige Chronik wird zum Zeugnis eines Struktur- und Gesellschaftswandels. Das Beispiel Suberg erweist sich als Beispiel einer typischen Dorfentwicklung, nicht zuletzt aber auch als leicht wehmütige, aussagekräftige Ode an die Heimat.

***°°°

«Les garçons et Guillaume, à table!»

Ein Theaterstück wird zum Film. Das kennt man aus jüngster Zeit von Roman Polanski und seinem Zwei-Personen-Kammerspiel «La Vénus à la fourrure» (Venus im Pelz). Gauillaume Gallienne nahm es Wunder, ob sein Stück auch auf der Leinwand funktioniert. Auch bei ihm geht es um die Schauspielerei, um Rollenspiele und Verdrängung. Der Knabe Guillaume wird in eine Mädchenrolle gedrängt. Der Titel deutet es an: «Les garçons et Guillaume, à table!» (Jungs und Guillaume, an den Tisch). Aber wer ist Guillaume wirklich? Ist er schwul? Doch er hat Frauen gern, und das hat viel mit dem Autor und Darsteller zu tun. Der Film erzähle nicht die, sondern seine Wahrheit, seine Geschichte, erklärt der Filmer. Ein Schauspieler auf der Suche nach Selbstbestimmung, nach Emotionen. Ein tragikomisches Coming-out-Schauspiel über das doppeldeutiges Leben. Liebeswürdig-verrückt.

****°°

«Like Father, Like Son»

Die Geschichte ist nicht neu, aber immer wieder spannend: das Drama einer Verwechslung. Schauplatz ist Japan. Der Ehrgeizling Ryota, ein erfolgreicher Architekt, und seine Frau Midori erfahren, dass der sechsjähriger Keita nicht ihr leiblicher Sohn ist. Er wurde im Spital nach der Geburt vertauscht. Keita, wohl behütet, wird auf Erfolg getrimmt und muss sich mit dem Klavier abquälen. Unausweichlich ist die Konfrontation mit dem leiblichen Sohn, der in einer quicklebendigen Krämer-Familie mit Geschwistern gross geworden ist. Man lebt bescheiden – der pfiffige Vater ist Handwerker und Verkäufer von Elektroapparaten – aber fröhlich und frei. Zwei unterschiedliche Lebensauffassungen und Welten stossen aufeinander. Die Eltern versuchen auf rationale vernünftige Weise, das Problem zu lösen. Am Ende siegt das Herz, nicht der Status, das Gesetz. Hirokazu Kore-Eda, für diesen Film in Cannes mit dem Jury-Preis ausgezeichnet, behandelt auf liebenswürdige, warmherzige Weise das Verhältnis von Eltern und Kindern, von Beruf und Familie, väterliche Ambitionen und mütterlichen Ausgleich. Der Film beschreibt eine Läuterung, hat Humor und einen realistischen Hintergrund. Er berührt und stimmt nachdenklich.

****°°

«The Hobbit 2 – The Desolution of Smaug»

Geschicktes und höchst erfolgreiches Marketing kann man den Tolkien-Strategen um Fantasy-Filmer Peter Jackson nicht absprechen. Nach der grossen Ringe-Trilogie haben sich Jackson & Co auf die Spuren der properen Winzlingen begeben und präsentieren die zweite Grossetappe mit Hobbit Bilbo Beutlin und den dreizehn Zwergen. Diese verschworene Gemeinschaft mit dem magischen Initiator Gandalf an der Spitzen schlägt sich ins verlorene Zwergenreich Erebor durch. Der Weg ist das Ziel, und das Ende kann warten.

Und so endet das zweite Hobbit-Epos («The Desolutioon of Smaug – Eine unerwartete Reise») wieder mit einem Cliffhanger: Grossmagier Gandalf der Graue ist in den Fängen von Konkurrent Sauron; Bilbo jagt einen magischen Stein in den unermesslichen Schätzen im Einsamen Berg, wo der Drachen Smaug haust; die Zwergkumpanen unter Führung von Prinz Thorin Eichenschild haben die alten Öfen in besagtem Berg in Gang gesetzt und den Drachen vergoldet, doch der schüttelt die Goldhaut ab wie eine Staubschicht und nimmt Kurs auf die Seestadt, wo sich ein vermeintlicher tödliche Drachenpfeil befindet und das Finale wartet. Aber das ist eine andere dritte Geschichte im nächsten Jahr.

Neben alten Bekannten wie Bilbo (Martin Freeman), Gandalf (Ian McKellen) oder Elben-Prinz Legolas (Orlando Bloom) treten Orks und andere Monster auf – wie gewaltige Spinnen und der Drache Smaug. Der Blick wird aber auch auf andere Gefährten gerichtet wie auf den Bogenschützen Bard (Luke Evans), den Elbenkönig Thranduil (Lee Pace) oder die Elbenschönheit Tauriel (Evangeline Lilly). Mit über 150 Minuten ist diese Abenteueretappe arg lang geraten und kommt um Wiederholungen nicht herum. Ermüdend für die einen, fesselnd und vergnüglich für die anderen, eben ein Smaug-Schmaus für Fantasy- und Hobbit-Fans.

***°°°

«Der Medicus»

Der Bestseller des Amerikaners Noah Gordon «The Physician» (Der Medicus, 1986) wurde natürlich eine Beute des Kinos, aber es hat gedauert. Längst hat der 87-jährige Schriftsteller aus Massachusetts seine Mediziner-Saga vollendet («Der Schamane», 2002, und «Die Erben des Medicus», 2005). Respekt. Eine deutsche Produktion (UFA Cinema) hat den Wälzer fürs Kino umgesetzt. History fiction ist ein beliebtes Genre geworden – im Kino wie im Fernsehen. Philipp Stölzl (Regie) und sein Team haben Beachtliches geleistet – zwischen England und Persien im 11. Jahrhundert. Ein Megaprojekt, das sich mit monumentalen Hollywood-Filmen solcher Grössenordnung sehr wohl messen lässt.

Erzählt wird die Geschichte vom wissbegierigen Wanderheiler Robert Cole (Tom Payne) aus England, der nach Persien aufbricht, um beim sagenhaften Universalgelehrten Ibn Sina (Ben Kingsley) in Isfahan zu studieren. Der junge Christenmann tarnt sich als Jude im arabischen Land, gerät zwischen Fronten und Machtkämpfe, droht, seine heimliche Liebe Rebecca (Emma Rigby) zu verlieren und entdeckt, wie man die Pest bekämpfen kann. Er verliert Freunde und gewinnt neue Erkenntnisse. Das monumentale Historien- und Liebesdrama, historisch nicht immer genau, wurde wuchtig und malerisch in Szene gesetzt. Die Botschaft kommt an: Wissendrang und Menschenliebe siegen über Vorurteile und Machtdünkel, Ängste und Aberglauben können Fortschritt nicht aufhalten, höchstens verzögern. Ein spannendes hinreissendes Kinowerk, das in einem Atemzug mit «Im Namen der Rose» oder «Die Päpstin» zu nennen ist.

****°°