Wieviel Swissness steckt in Schweizer Filmen?

Von Rolf Breiner

Schweizer Filme ganz verschiedener Machart, Anspruch und Genre beleben die Kinoszene – vom Altersdrama «Rosie» über die witzige Beziehungskiste «Il comandante e la cicogna» bis zum Mystery-Kinder- und Familienfilm «Clara und das Geheimnis der Bären». Wieviel Swissness steckt in diesen Filmen? Schweizer Filmpreise 2013 mit den üblichen Favoriten.

Mit «Pane e tulipane» schaffte er den 2000 Durchbruch, dem Mailänder mit Tessiner Herkunft, Silvio Soldini, wurde jüngst an den 48. Solothurner Filmtagen eine Retrospektive gewidmet. Am liebsten befasst sich der Filmer mit sympathischen Verlierern, Menschen, die etwas verändern, die aus ihrem Alltag ausbrechen wollen.

In seinem jüngsten Film «Il comandante e la cicogna» bewegt er ein buntes Ensemble: Der alleinerziehende Sanitär Leo versucht, sich und zwei Kinder über Wasser zu halten. Die Tochter wird im Internet blossgestellt und ihr Aussenseiter-Bruder Elia kümmert sich um einen Storch – in Turin. Die etwas schusselige Künstlerin Diana, immer knapp bei Kasse, darf für einen hochnäsigen Anwalt ein kitschiges Dschungelfresko malen, wo sie auf Kleinunternehmer Leo trifft. Da könnte sich etwas anbahnen. Die queren Beziehungen münden darin, dass man sich findet – irgendwie. Elias Storch emigriert in die Schweiz. Also macht sich der Knabe zusammen mit einem Aussteiger in die Schweiz auf (auch wenn es in Wahrheit das Aostatal ist), um dem Storch unter die Flügel zu greifen. Soldinis verschmitzte Underdog-Sozialkomödie mit einem sprechenden Garibaldi-Denkmal ist märchenhaft ironisch und mit allerlei gesellschaftlichen Seitenhieben gespickt. Amüsant.

Ein Schweizer Film – aber wie viel Schweiz ist drin? In Italien gilt Soldini als Italiener, bei uns als Tessiner. Schauplätze sind Turin und das Aostatal, Italiens kleine Sonderprovinz. Koproduziert wurde der Film von der Tessiner Ventura Film und RSI (Radiotelevisione Svizzera) und geht als Schweizer Film durch.

Eindeutiger ist es beim Szenefilm des Tessiners Niccolo Castelli: «Tutti giù». Junge Leute suchen den Kick, ihre Befriedigung: Jullo ist ein «angefressener» Skateboarder, Edo ein fragiler Sprayer und Chiara eine ambitionierte Skirennfahrerin. Die drei jungen Leute leben ihre Passionen mit allen Höhen und Tiefen. Der Luganesi Castelli hat auf den Plätzen und Strassen Luganos gefilmt, war aber war auch auf den Skipisten (mit Skirennfahrerin Lara Gut als Chiara) von St. Moritz bis Sölden und Saas Fee. Ein Equipenfilm, in dem sich Lara Gut sehr professionell eingeordnet hat und ein breites Publikum in der Deutschschweiz finden sollte .

«Die Bewusstseinsbildung im Moment, wo du zu laufen beginnst und erschrickst, wohin du gehst, aber gleichzeitig weisst, dass es die grösste Gefahr wäre, stillzustehen», bemerkt Regisseur und Autor Castelli. Sein «Tutti giù» setzt ein sehr lebendiges Zeitzeichen. Der Spielfilm, produziert vom Filmer Villi Hermann und Imagofilm Lugano, kostete soviel wie ein «Tatort», nämlich rund 1,7 Millionen Franken. Filmer Hermann fungierte quasi als Doktorvater, er half ihm auf die Beine – auch mit Beihilfe des Tessiner Fernsehens.

Ein ganz anderes Beispiel ist «Rosie», Eröffnungsfilm der diesjährigen Solothurner Filmtage. Den in Berlin lebenden Filmer Marcel Gisler verschlug es seit Jahren wieder in seine Heimat, ins Rheintal. Im Zentrum seines Beziehungsfilms steht Rosie – grossartig Sibylle Brunner – eine eigenwillige, sture, aber auch grossherzige alte Frau, die um ihre Unabhängigkeit kämpft. Doch sie ist gesundheitlich nicht mehr auf der Höhe, der Sohn aus Berlin, Lorenz (Fabian Krüger), reist an, um nach dem Rechten zu sehen. Der schwule Schriftsteller, nahe am Filmer Gisler, kann seine Mutter kaum bremsen. Er pendelt zwischen Berlin und Altstätten, SG, hat einen One-Night-Stand mit Mario (Sebastian Ledesma – sehr überzeugend). Für einen Grossstädter nichts Ungewöhnliches, wohl aber für den hilfsbereiten, unschuldigen Mario, der Gefühle investiert, die Lorenz anscheinend verloren gegangen sind.

Gislers Film, deutlich im Rheintal beheimatet, bleibt jedoch nicht im Lokalkolorit stecken. «Rosie» beschreibt subtil das fragile Verhältnis zwischen einer Landfrau und ihrem «Berliner» Sohn, wirbt für Lebenslust und tiefes Verständnis. Allein das Zwischenspiel um das Geheimnis des verstorbenen Vater wirkt künstlich implantiert. Gislers «Rosie» ist kein typischer Schweizer Film, der im Einheimischen verharrt. Die Thematik weist über Landschaft und Sprache hinaus. Er dürfte auch in Deutschland oder Österreich funktionieren.

Ein Film, der schweizerisch daherkommt, aber klar international ausgerichtet ist: «Clara und die Geschichte der Bären».Das Familien- und Bärendrama auf Hochdeutsch ist eindeutig made in Switzerland: Der Luzerner Tobias Ineichen inszenierte eine spannende Mysterygeschichte in den Bündner Bergen, basierend auf einem Buch der holländischen Autorin Marian van der Heiden.

Die 13-jährige Clara hat Visionen: Ein Mädchen ihres Alters, Susanna, taucht auf. Ereignisse um eine Bärin, ihr Junges und um eine schwangere Frau werden lebendig, die sich vor 200 Jahren ereignet haben. Claras Erscheinungen und Erlebnisse werden nicht ernst genommen, bis tatsächlich Bären auftauchen. Ein professionell inszeniertes Drama um Mensch und Natur, Verantwortung und Selbstbestimmung– für Kinder und die ganze Familie, das endlich auch internationales Kino-Potenzial aufweist. Da mag man verzeihen, dass Ineichen erst in Deutschland bei Besetzung der Jungdarsteller fündig wurde.

Der Obwaldner Künstler, Rockmusiker und Filmer Luke Gasser hat immer schon in der Vergangenheit gewühlt, hat wilde Urgeschichte in Szene gesetzt. Doch jetzt hat er sich auf ganz persönliche Spurensuche begeben, um dem Phänomen Jesus Christ beizukommen. Sein so genanntes Making-of ist einerseits ein Bekenntnis, andererseits ein filmisches Doku-Essay, dass es in dieser Form schweizerisch noch nicht gegeben hat. Bibel- und Kirchengänger kennen Worte und Begebenheiten aus den Evangelien.

Die Lebens- und Leidensgeschichte Jesu Christi hat Kirche und Kunst geprägt, hat Glauben gestärkt und Zweifel gesät. Wer war dieser Jesus von Nazareth, dieser Prediger, Heiler, Heilsbringer und Märtyrer? Welcher Film lief dazumal in Galiläa, auf Golgatha ab?

Luke Gasser wollte es genau wissen und folgte dem Menschen- und Gottessohn. «Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort», steht am Anfang. Der Filmer ging mit seiner Crew nach Jerusalem, ins Jordantal oder an den See Genezareth, bewaffnet mit den Worten der vier Evangelisten. Sie begleiteten ihn, sind Wegweiser, Orientierungshilfen. Gespickt ist die Reise zum Messias und den Schauplätzen mit Statements von Theologen, Kirchenleuten und einem Filmer. Der Skeptiker Paul Verhoeven hat selber 2008 ein Buch über Jesus von Nazareth geschrieben. Er meint, dass die Jünger Jesus erst posthum zur heilsbringenden Christusfigur stilisiert hätten. Er glaubt, dass Jesus ein Genie gewesen sei und auf einer Stufe stünde wie Mozart und Einstein.

Der Film «The Making-of Jesus Christ» geht Fragen nach Bedeutung, Wirkung und Wahrheit des Phänomen Jesus nach. Gasser denkt nach, lässt nachspielen. Er spekuliert dabei nicht, sucht Antworten, will sich ein Bild machen. Die Spielszenen sind diskret, illustrieren berühmte Begebenheiten von Johannes dem Täufer bis zur Kreuzigung.

Gassers Spurensuche führt nach Nazareth und an weitere Originalschauplätze. Seine filmische Reise endet mit dem «Tod am Kreuz» (9. Kapitel) und der Auferstehung.

Luke Gasser und sein Team (Kamera/Schnitt: Silvio Gerber) versuchen, die Frage nach Bedeutung, Wirkung und Wahrheit des Phänomen Jesus zu verstehen, ihm nahe zu kommen. Es werden dabei auch Fragen nach Himmel und Hölle, Wunder und Wirkung, nach Geistern, Dämonen und Gläubigen angeschnitten. Welche Rolle spielen Figuren wie Pilatus, die Jünger und die Frauen? Gasser fragt nach, denkt nach, lässt nachspielen. Er spekuliert dabei nicht, sucht Antworten, will sich ein Bild machen. Die Spielszenen sind diskret, illustrieren berühmte Begebenheiten von Johannes dem Täufer bis zur Kreuzigung. Das filmische Doku-Essay ist persönlich gefärbt. Der Filmer bringt sich selber ein bis hin zum Schlussbild. Kein fader Schulfilm, keine Fernsehbildung, sondern Gassers Sicht und Suche einer Gestalt, das nach wie vor Fragen aufwirft und Antworten provoziert.

Was ist denn nun ein Schweizer Film sei, haben wir anfangs gefragt. Es gibt Kriterien. Es sollte ein Schweizer Regisseur oder eine Schweizer Produktionsfirma beteiligt sein. Der schweizerische Produktionsanteil müsste mindestens 20 Prozent betragen. Schweizer Filmschaffende, Techniker, Schauspieler sollten engagiert sein.

Fazit: Es kommt nicht auf Inhalte, Umstände, Produktionszwänge oder Bedingungen, sondern auf Autorenschaft, Handschrift oder Produktionshintergrund an. Hauptsache, der Film stimmt.

«Schweizer Filmpreise 2013: Die üblichen Favoriten»

Von Rolf Breiner

Vom Vierwaldstättersee (2012) zügelte man die Schweizer Filmpreis-Gala an den Genfersee. Das Bühnenbild war spektakulär, die Moderatoren Fabienne Hadorn und Alain Croubalian agierten solide samt vierbeinigem Zubringer Jamie Lee.

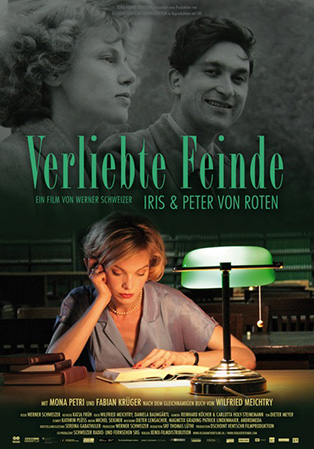

In die Preisränge kamen die üblichen verdächtigen Favoriten. Wie vor vier Jahren in Luzern («Home») holten Regisseurin Ursula Meier und ihr Hauptdarsteller Kacey Mottet Klein die Quartz-Trophäen 2013, diesmal für das Drama über einen jungen Dieb, «Sister» (im Original «L’enfant d’en haut»). Dazu heimsten die «Sister»-Macher einen Filmquartz für das beste Drehbuch (Meier, Antoine Jaccoud) ein. Warum der JungdarstellerKacey Mottet Klein wieder ausgezeichnet wurde, ist nicht ganz einzusehen, vor allem weil der doppelte Krüger – Burg-Schauspieler Fabian Krüger war für seinen Part in «Verliebte Feinde» und «Rosie» nominiert – ausgezeichnete Leistungen in beiden Filmen bot. Leer ging auch Partnerin Mona Petri («Verliebte Feinde») aus. Hier gönnt man der vifen 73-jährigen Sybille Brunner als «Rosie» gern den Quartz-Brocken.

Wie zu erwarten, stachen auch beim Filmpreis 2013 die Bienen zu, nachdem sie mehr als 220 000 Kinozuschauer allein in der Schweiz anlockten. Markus Imhoof lieferte den honigsüssen, gleichwohl bissigen und erfolgreichsten Dokumentarfilm 2012 mit «More Than Honey». Bleiben noch zu erwähnen die Preisträger Rolando Colla mit dem besten Kurzfilm «Einspruch VI», Fréderic & Samuel Guillaume mit dem besten Animationsfilm «La nuit de l’ours», Antonio Buil als bester Nebendarsteller in «Opération Libertad», Peter Scherer für die beste Filmmusik («More Than Honey») und Camille Cottagnoud für die beste Kamera («Hiver nomade»). Einen Ehren-Quartz erhielt die Dokumentarfilmerin Jacqueline Veuve für ihr Lebenswerk.

Das vergangene Schweizer Jahr war nicht gerade gesegnet mit vielen gelungenen Spielfilmen. Erwähnenswerte Werke kann man diesbezüglich an einer Hand abzählen, wobei «Rosie» von Marcel Gisler eigentlich 2013 zugerechnet werden muss. Traditionell reüssierten dagegen Dokumentarfilme im Kino, beispielsweise «Sagrada», «Mein erster Berg», «Alpsegen», «Buebe go z’Tanz» oder «The End of Time». Im nächsten Jahr findet turnusgemäss die Filmpreisverleihung in Zürich statt.

«Hitchcock: Wie man Suspense zelebriert und inszeniert»

Von Rolf Breiner

Alfred Hitchcock, Master of Suspense, hat Angst ein Gesicht gegeben, grandios in «Psycho». Das Kinogenie zelebrierte und inszenierte Suspense wie niemand vor ihm. Nun hat der 46-jährige Londoner Sacha Gervasi, Autor und Filmer, eine Art «Making of Psycho», dem wohl berühmtesten Psychothriller aller Zeiten, realisiert. Eine Kinobegegnung der ungewöhnlichen Art – mit Anthony Hopkins als Mann mit dem berühmtesten Schatten der Kinowelt.

Der Titel einer seiner Filme «Der Mann, der zuviel wusste – The Man Who Knew Too Much», 1934, 1956) bringt eines seiner Suspense-Prinzipien auf den Punkt: Das Publikum weiss meistens mehr als der Filmheld. So auch in der Geschichte um den Mann, der zuviel um ein geplantes Attentat wusste. Mit grossem Finale und Paukenschlag in der Albert Hall spielten Leslie Banks, Edna Best und Peter Lorre (1934) sowie James Stewart und Doris Day im Remake 1956.

Der geniale Angstmacher

Alfred Hitchcock spielte mit Erwartungen, mit der Einbildungskraft der Zuschauer und ihren unterschwelligen Ängsten. Das berühmteste Interview mit dem Thriller-Architekten führte wohl der französische Filmer François Truffaut: «Mr. Hitchcock, Wie haben Sie das gemacht?» (1966). Wie er’s gemacht haben könnte, beschreibt nun Sacha Gervasi in seinem Spielfilm «Psycho», ein Blick hinter die Kulissen fast 53 Jahre danach und ins Privatleben vom subtilen Schockerspezialisten Hitch. Man schrieb das Jahr 1960. 17 afrikanische Staaten erlangten die Unabhängigkeit. Leonid Breschnew wurde der grosse Vorsitzender der UdSSR, und John F. Kennedy am 8. November 1960 zum US-Präsidenten gewählt. Die Beatles spielten im Hamburger Starclub. «La dolce vita» von Fellini belebte die Leinwand, und die Schweiz gewann zwei Goldmedaillen an den Olympischen Winterspielen in Squaw Valley, dank Roger Staub und Yvonne Rüegg (jeweils Riesenslalom).

In Hollywood galten strenge moralische Studioregeln. Kein nackter Körper, keine Gewalt. Schon damals also sollten Kinogänger vor «moralischem Verfall», sexuellen Darstellungen und dergleichen mehr geschützt werden. Hitchcock wusste das natürlich und ging seinen eigenen Produzentenweg.. Doch ohne Vermarktung durch grosse Studios konnte auch er nicht im Kino reüssieren. Er setzte eigene Finanzmittel ein und täuschte vor, was nicht gezeigt werden durfte. Die legendäre Mordszene in der Dusche, in der Jane Leigh erstochen wurde, setzt sich aus Bildpartikeln zusammen, die sich dann (im Kopf des Zuschauers) zusammensetzen sollte. Der Mord wird signalisiert, nicht als Ganzes gezeigt (wie heute allzu oft und allzu plakativ), untermalt von einer suggestiven beängstigenden Musik. Die Tat geschieht eigentlich nur vor dem geistigen Auge. Ein Geniestreich Hitchcocks. Seine Arbeit, aber auch seine Schaffenskrise, seine Händel und Kontroversen mit der Filmgesellschaft Paramount werden thematisiert, seine untergründige Lüsternheit, Besessenheit, sein Sarkasmus fliessen ein.

Mit einem Hauch Hitchcockscher Ironie

In Anthony Hopkins fand Regisseur Gervasi einen idealen Partner, der Hitchcock nicht imitierte oder kopierte, sondern widerspiegelte, verinnerlichte und nachlebte – mit einem Hauch von Hitchcockscher Ironie. Helen Mirren an seiner Seite verkörpert die Gattin Alma Reville und brillierte als unersetzliche Sachverständige, Kumpanin, Gefährtin. Reizvolle blonde Akzente setzte Scarlett Johansson als frühes Opfer Janet Leigh. James D’Arcy beeindruckt in winzigen Auftritten als mörderisches Muttersöhnchen Anthony Perkins.

Hitchcock gelang es, dank raffinierter Dramaturgie, exquisiter Schnitttechnik, Musik als Element dramatischer Steigerung und dank subversiver Sensorik «Psycho» zu einem Kinomeisterwerk zu machen. Die Abrechnung oder besser das aktuelle stilvolle Making-of «Psycho» hätte wohl auch den Psycho-Drahtzieher amüsiert.

Empfehlenswerte Lektüre, wenn auch nicht mehr druckfrisch:

Donald Spoto «Alfred Hitchcock. Die dunkle Seite des Genies“, Heyne Biographien1984.

»Janet Leigh/Christopher Nicken «Psycho –Hinter den Kulissen von Hitchcocks Kultthriller», Heyne Verlag 1995.

Stephen Rebello «Hitchcock und die Geschichte von Psycho» (worauf der aktuelle Spielfilm basiert), 1990, Heyne Taschenbuch, neu herausgegeben 2013.

Sehenswert:

Verliebte Feinde.

Nachtzug nach Lissabon.

The Master.

3096 Tage.

Der Zauberer von Oz.

Ginger & Rosa.

20 Jahre Fotomuseum Winterthur

2013 feiert das Fotomuseum sein 20-jähriges Bestehen. 10 Jahre Sammlungsausstellungen, 10 Jahre Zentrum für Fotografie zusammen mit der Fotostiftung Schweiz. WIR GRATULIEREN!

CONCRETE – FOTOGRAFIE UND ARCHITEKTUR

Jubiläumsausstellung 1

Architekturen und Städte sind Körper und Bilder zugleich. Sie werden unmittelbar körperlich, sinnlich, aber auch über Bilder erlebt. Bilder sprechen eine andere Sprache als die körperliche Erfahrung von Architektur. Sie verwandeln Volumen in Fläche, sie destillieren Materie zu Form und Zeichen. Fotografie formt Architektur, verformt sie, vergrössert, verkleinert, erhöht oder erniedrigt sie, akzentuiert sie, aber kaum je wird Architektur «in Ruhe gelassen». Wohl deshalb versuchen viele Architekten, das Bild ihrer Gebäude mitzubestimmen, mitzugestalten. Architektur wird meist fotografiert, bevor Gebrauchsspuren auftauchen, bevor das Gebäude in Besitz genommen und verwandelt wird.

Concrete – Fotografie und Architektur will sich dem eigentümlichen, vielfältigen Verhältnis von Architektur und Fotografie auf verspielte, erzählerische und dialektische Weise annähern. Die Ausstellung fragt nach Historie und Ideologie, aber auch ganz konkret nach Form und Materie im fotografierten Bild. Die visuelle Anziehungskraft von zerstörten oder zerfallenen Gebäuden wird ebenso thematisiert, wie wuchtige Macht- und Abgrenzungsdemonstrationen, aber auch Fragilität und Schönheit einer Architektur auf Zeit. Inwiefern beeinflusst die Fotografie nicht nur die Wahrnehmung, sondern auch die Gestaltung von Architektur? Wie wird Architektur im Bild lebendig, wann wird sie unheimlich? Wie wachsen Siedlungen zu Städten zusammen? Oder soziologischer gefragt: Wieso verschränken sich Arbeit und Leben in Zürich und Winterthur anders als in Kalkutta? Und wie lassen sich Wolkenkratzer und Wohnräume in die flache Welt der Fotografie übertragen?

Die Ausstellung wird nicht chronologisch geordnet sein. Stattdessen wird mit markanten Setzungen, Gegenüberstellungen und thematischen Feldern gearbeitet, die Konkretes, Grundsätzliches und Historisches miteinander verbinden. Neben Alltagsarchitektur und Prachtbauten, strukturierenden horizontalen und vertikalen Achsen, neben Haus und Heim, Utopien, Plan und Wirklichkeit wird auch die anziehende Vergänglichkeit der Architektur durch den Zahn der Zeit, durch natürliche und absichtliche Zerstörungen eine Rolle spielen.

U.a. mit Werken von Iwan Baan, Édouard-Denis Baldus, Lewis Baltz, Domenico Bresolin, Balthasar Burkhard, Gregory Crewdson, Willie Doherty, Sigfried Giedion, David Goldblatt, F.C. Gundlach, Lucien Hervé, Yasuhiro Ishimoto, Germaine Krull, Stanley Kubrick, Sol LeWitt, El Lissitzky, Charles Marville, Gordon Matta-Clark, Randa Mirza, Lucia Moholy, Nils Nova, Albert Renger-Patzsch, Thomas Ruff, Julius Shulman, Ezra Stoller, Paul Strand, Thomas Struth, Hiroshi Sugimoto, William Henry Fox Talbot, Jakob Tuggener, Robert Venturi & Denise Scott Brown , Paul Virilio, Michael Wesely, Anita Witek, Ulrich Wüst und Tobias Zielony.

Kurator der Ausstellung: Thomas Seelig.

Zur Ausstellung erscheint ein Buch im Verlag Scheidegger&Spiess

(Fotomuseum Winterthur).

2. März bis 20. Mai 2013.