«Neue Perspektiven der Bildungssysteme»

Von Rolf Breiner.

Von Bildung und Ausbildung ist immer wieder in Zeiten der Krisen, der Umbrüche und Ungewissheiten die Rede. Verschiedene Filme befassen sich in jüngster Zeit mit Schule und Schulung, mit Lernenden und Lehrern: «Tableau noir» von Yves Yersin über die Schliessung einer Dorfschule im Jura oder «Neuland» von Anna Thommen über junge Migranten in Basel. Eine tiefgründige Bestandsaufnahme und Analyse der Bildungssysteme lieferte der Österreicher Erwin Wagenhofer mit seinem Dokumentarfilm «Alphabet – Angst oder Liebe». Ferner: Die Preisträger des Schweizer Filmpreises 2014.

Eine Schule auf 1150 Meter Höhe am Rande des Jura im Kanton Neuenburg. Mit viel Herzblut hat hier einer seinen Schuldienst 41 Jahre lang versehen – als Busfahrer, Lehrer, Tröster und väterliche Vertrauensperson. Nun muss Gilbert Hirschi «abdanken». Das Schulhaus wird geschlossen. Altfilmer Yves Yersin («Les petites fugues», 1979) hat den Lehrer, Schulgefährten, die Respekt- und Vertrauensperson in einem, und seine wenigen Schüler, kaum ein Dutzend, ein Jahr lang begleitet. Sein Film «Tableau noir» ist eine Liebeserklärung an eine Dorfschule und ihren Lehrer, dem Freude und Verständnis wichtiger sind als Leistung, der Schüler väterlich begleitet, nur ganz sanft und verständig belehrt. Behördliche Instanzen haben dieser Lebensschule aus buchhalterischem Kalkül den Garaus gemacht.

Liebevolle Hilfe statt Stress

Mit keiner anderen Schule würde er tauschen, bekennt Herr Zingg, obwohl er anderswo bessere berufliche Aufstiegs- und Verdienstmöglichkeiten hätte. Lehrer Christian Zingg setzt sich mit Leib und Seele für eine Integrationsklasse in Basel ein. Hier finden sich junge Migranten zwischen 16 und 20 Jahren Jahre etwa aus Afghanistan, Pakistan, Albanien oder Ostafrika zusammen, die in zwei Jahren Schulzeit «Neuland», sprich in der Schweiz Boden unter den Füssen gewinnen sollen – nachhaltig. Eine Schule quasi fürs Schweizer Leben. Filmemacherin Anna Thommen hat die liebevollen, aber reglementierten Integrationsambitionen des strengen und verständigen Lehrers und seiner Zöglinge begleitet. Ihr Film wurde am letzten Zurich Film Festival mit einem Golden Eye ausgezeichnet (ab Ende März im Kino).

«Warum kommen 98 Prozent der Kinder hochbegabt auf die Welt und nach der Schulzeit bleiben nur 2 Prozent übrig?» lautet eine der nur scheinbar provokativen Fragen im Dokumentarfilm «Alphabet» von Erwin Wagenhofer. Verbilden wir statt zu bilden? Ein kleines Experiment zeigt, wir bereits Babies «verbildet» werden – infolge eigener Beobachtungen. Es geht um ein Spiel: Eine Scheibe/Kugel bemüht sich auf einer Schräge nach oben und wird durch eine Kraft von unten dabei unterstützt und angeschoben; eine andere Scheibe/Kugel wird auf dem Weg nach oben von einer erhöhten Kraft gebremst und zurückgestossen. Zuerst wählen Babies (sechs Monate jung) das erste Beispiel mit der Hilfeleistung, doch dann, 12 Monate alt, die Variante der Zurückweisung, der «Unterdrückung».

Unterdrückte Begabung

Hirnforscher Gerald Hüther deutet auf entscheidende Weichenstellungen in der Bildung, auf Beeinflussung und Schwäche unserer Schulsysteme hin : «So gut wie jedes Kind hat das Rüstzeug, hochbegabt zu sein. Unser Gehirn ist imstande, alles zu erlernen, was uns tatsächlich interessiert, die Voraussetzungen dafür sind Begeisterung und Leidenschaft. Mit einem Bildungssystem, das die Erfüllung normierter Leistungskriterien zum obersten Ziel erhebt, ist das allerdings nicht zu schaffen.»

Wagenhofers Reise führt von der Pisa Studie, oder besser mit der Pisa Studie, nach China, dem Weltmeister im Pisa-Wettbewerb, von Bildungserfahrungen und Karriereambitionen zu Analysen, gesellschaftlichen Konsequenzen und Ideen. Wir erfahren, wie junge Menschen sich bedenkungslos dem Leistungsdruck aussetzen und geradezu besessen den Wettbewerb «CEO of the Future» bestreiten. Koste, was es wolle – nur die Karriere zählt. Solche Modelle führen in eine Sackgasse, weiss Thomas Sattelberger, ehemals Personalvorstand grosser Firmen wie Lufthansa oder Telekom. Er meint, dass sich unser Bildungssystem auf einem fundamental falschen Weg befände. Menschen, die ihre ganze Schulzeit hindurch in starre Denknormen hinein gezwungen wurden, seien als Erwachsene kaum dazu imstande, unkonventionelle und mutige Entscheidungen zu treffen.

Einen anderen, besonders schwierigen Karriereweg musste der Spanier Pablo Pineda bestreiten. Er leidet am Down-Syndrom und hat es aber mit viel Zähigkeit und elterlicher Unterstützung bis zum Universitätsabschluss gebracht. Auch davon berichtet «Alphabet». Oder von Arno Stern, der in der Nähe von Paris seit über 60 Jahren eine Stätte der Kreativität betreibt. Hier können Kinder wie Erwachsene ihre künstlerischen, kreativen Potenziale entfalten und ausleben. Sein Sohn André hat übrigens nie eine Schule besucht, wurde Geigenbauer, Musiker, Künstler.

«Alphabet» beschreibt vielseitig Konzepte der Angst und Konzepte der Liebe, prangert Lehr- und Prüfungsmaschinerie und veralterte (preussisches) Ausbildungsmethoden an, plädiert für unangepasstes Denken, das die Voraussetzung für Kreativität sei. Der Film ist nicht nur jedem Pädagogen und Führungskraft, sondern auch Politikern, Eltern und Schülern zu empfehlen.

Erwin Wagenhofer: Begabung und Begeisterung

Wir sprachen mit Erwin Wagenhofer, der mit «Alphabet» seine Filmtrilogie beschliesst – nach «We Feed the World» und «Let’s Make Money». Sein jüngster Film geht Bildung auf den Grund, beschreibt alte Mechanismen und neue Ansprüche, Fehlentwicklungen und Chancen.

Wie sind Sie, Herr Wagenhofer, ein solch komplexes Thema angegangen?

Erwin Wagenhofer: Die Idee zum Film «Alphabet» ist die älteste von der ganzen Trilogie, aber mir war klar, dass er erst jetzt nach den beiden anderen kommen kann. Bevor ich einen Meter Film gedreht habe, gab’s ein Konzeptpapier über 100 Seiten, also ein geistiges Konstrukt sozusagen und ich habe versucht, es beim Drehen umzusetzen. Die Idee hängt mit den anderen Filmen zusammen, mit Food und Money. Es gibt – wie auch der Schweizer Film «More Than Honey» zeigt – Fehlentwicklungen, und die sind von Menschen gemacht. Mit der allerbesten Bildung beispielsweise in der Finanz und Bankenwelt, in Zürich, London oder New York, werden Fehlentwicklungen eingeleitet. Das ist kein Film über Bildung oder Schulen, sondern ein Film über die Haltung, die dahinter steckt. Darum geht’s mir: Wir sind das Problem.

Bei Ihren Ihrer drei Filmen über Nahrung und Geld sowie Bildungskultur und Leistung steht die Haltung des Handelns im Mittelpunkt. Eine zentrale Frage lautet hier: Wie ernähren wir uns geistig?

Schlecht. Das System, in dem wir leben, geht zu Ende. Wir leben in einer Wandelzeit und aus diesem Grund, haben wir diese Krisen. Das Unangenehme dabei ist: Das Neue ist noch nicht da, und das Alte ist noch nicht weg. Der Mensch hat eine fatale Eigenschaft, er kann nicht loslassen. So ist es auch im Gesellschaftlichen. Wir spüren, dass dieses System am Ende ist: Wir können nicht mehr verdienen, wir können nicht mehr wachsen, wirtschaftlich und materiell gesehen. Wir haben alles, sind saturiert. Wir müssen schauen, dass wir endlich von den Quantitäten zu den Qualitäten kommen.

Sie zeigen mit ihrem jüngsten Film eine Bestandsaufnahme, verbunden mit Analysen, und wollten Perspektiven anbieten.

Ich wollte am Ende einen Mut machenden Ausblick bieten. Ich weise ja bereits beim Plakat darauf hin, dass dieses Kinderwesen auf die Welt kommt, schaut und sich fragt, was erwartet mich. Kinder kommen neugierig auf die Welt – unverbildet und unschuldig. Alle Begabung ist schon angelegt. Natürlich brauchen Kinder Begleitung und strikte Führung. Sie lieben strukturierte Rituale wie Geburtstage, wie Vorlesen. Nur wir machen seit 200 Jahren und mehr den Fehler zu glauben: Die Kinder kommen leer, und wir müssen sie mit Wissen anfüllen.

Kinder, Schüler, auch Erwachsene werden von Lebensbeginn dieser Leistungs-, Druck- und Stressgesellschaft ausgesetzt.

Ich habe nichts gegen Leistung, wohl aber gegen Druck und Stress – und das seit den Achtzigerjahren. Seit 30 Jahren heisst es: Alles, was nicht in dem Moment, wo es getan wird, in einen profitablen, monetären Wert umgewandelt werden kann, ist sinnlos.

Profit also allüberall?

Selbst im Sport. Der olympische Gedanke «Dabei sein ist alles» wurde in die Maxime «Schneller, weiter, höher» umgewandelt. Dazumal in den Achtzigerjahren gab es noch die Profis und die Amateure, und nur die durften an Olympischen Spielen teilnehmen. Der Amateur, das liegt schon im Wort begründet, macht es der Liebe wegen, der Profi aber des Profits wegen. Das sehen Sie überall, im Sport, in der Kunst. Das Profitdenken überwiegt, und das wird uns sicher kein Glück, kein Profit bringen.

Was wird aus uns, was müssen wir anders machen?

Die Veränderung kommt nicht aus den Geisteswissenschaften, sondern aus den Naturwissenschaften, der Physik und der Quantenphysik: Alles ist verbunden, vernetzt. Wir müssen endlich kapieren, dass wir nicht allein, sondern gemeinsam mehr erreichen. Das ist die nächste Stufe der Evolution: In einer globalisierten Welt müssen die Menschen eine Einheit bilden und menschlich miteinander umgehen. Wir müssen in allen Bereichen neu denken, und das ist der Hintergrund vom Film: Haltung.

Was ist so falsch an unsern Bildungssystemen?

Das Bildungssystem nimmt von Begabungsschema nur einen kleinen Teil, nur Cognitives. Emotionales wird dort gar nicht abgefragt. Wenn Sie ein herzensguter Mensch sind, ist das der Schule wurscht. Es wird nur cognitives Wissen abgefragt. Die Schule bietet nur Wissensdrill und reine Kompetenzvermittlung. Mit Bildung hat das gar nichts zu tun.

Was ist denn die Aufgabe?

Es steht genau in österreichischen Bundesverfassung, was am Ende herausschauen soll: Ein mündiger Bürger, eine mündige Bürgerin, die mit sich und der Umwelt solidarisch leben. Ein hehres humanistisches Ziel. Aber was kommt heraus? Jeder ist gegen jeden. Man hat nur fighten gelernt.

Ihr Film zeigt einen nüchternen, düsteren Befund. Was kann und will er? Nehmen Sie eine Art Aufklärungsmission wahr?

Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiss aber, dass ich selbst seit 30 Jahren dort arbeite, wo meine Begabung ist, bei der Filmerei. Und jetzt komme ich auf den Punkt: Ich will nur noch geben, denn Gabe und Begabung hängen zusammen. Wir Menschen alle auf der Welt haben irgendwo eine Begabung. Ich zeige im Film einen Menschen mit genetischem Defekt, aber auch der hat Begabungen. Und dahin sollten wir kommen und das wäre Ziel der Schulung, nämlich Begabungen zum Erblühen bringen.

Ihre Idee heisst also Befreiung und Freiräume schaffen für Begabung?

Für Begabung und Begeisterung. Und so kommen die Kinder zur Welt. Kinder im Alter von vier Jahren stellen 400 Fragen am Tag, und dann kommen sie zur Schule und es ist aus. Sie müssen sitzen, den Mund halten, gehorchen.

Warum kommen wir nicht raus aus dem System?

Der Staat will dieses Züchtigungssystem, er will keine starken Bürger, sondern Konsumenten.

Sie transportieren eine Menge Material und Wissen, auch hochkarätige Statements. Man müsste Ihren Film zweimal ansehen. Ihr Film ist sehr anspruchsvoll. Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Publikum gemacht?

In Österreich sahen den Film über 110 000 Leute, in Deutschland 150 000 Besucher. Es ist sicher der anspruchsvollste und schwierigste Film der Trilogie. Es ist ein komplizierter Film, trotzdem wurde er vom Publikum so stark angenommen, eben auch von den Pädagogen. Ich habe den Film begleitet und begleite ihn noch. Ich habe bei keinem anderen Film so viele Reaktionen bekommen wie bei «Alphabet»: Briefe, Mails von Schülern bis zum Minister.

Glauben Sie, dass Ihr Film etwas bewirken, etwas verändern kann?

Kein Film kann etwas verändern, nur die Leute, die den Film gesehen, haben, können etwas verändern. Und das passiert ganz sicher. Wenn die Leute einen oder zwei neue Gedanken mitnehmen, habe ich ein Ziel erreicht.

Die Räume werden auch im übertragenen Sinn enger. Wie gehen Sie damit um?

Wir lassen uns die Räume enger machen, ich lass das für mich nicht zu. Ich suche mir die Räume. Darum bin ich beim Kino. Alle drei Filme hätte ich fürs Fernsehen nicht drehen können.

Die Oscarpreisträger 2014

Bester Film: «12 Years a Slave» von Steve McQueen

Beste Regie: Alfonso Cuaron für «Gravity»

Bester Hauptdarsteller: Matthew McConaughey in «Dallas Buyers Club»

Beste Hauptdarstellerin: Cate Blanchett in «Blue Jasmine»

Bestes Originaldrehbuch: Spike Jonze für «Her»

Bestes adaptiertes Drehbuch: John Ridley für «12 Years a Slave»

Bester Nebendarsteller: Jared Leto in «Dallas Buyers Club»

Beste Nebendarstellerin: Lupita Nyong’o in «12 Years a Slave»

Bester Dokumentarfilm: «20 Feet from Stardom» von Morgan Neville, Gil Friesen und Caitrin Robers

Bester Animationsfim: «Frozen» von Chris Buck und Jennifer Lee

Bester fremdsprachiger Film: «La Grande Bellezza» von Paolo Sorrentino (Italien)

Vierfaches Goal für «Der Goalie bin ig» von Regisseurin Sabine Boss für Hauptdarsteller, Drehbuch, Filmmusik und den Besten Schweizer Film des Jahres!

Von Ingrid Isermann

Vier Auszeichnungen also für die Verfilmung des Romans von Pedro Lenz: Beim Schweizer Filmpreis hat sich «Der Goalie bin ig» durchgesetzt. Der längste Applaus aber galt Ehrenpreisträger Alexander J. Seiler.

Die funkelnde Gala fand am 21. März 2014 erstmals im Zürcher Schiffbau statt. Die Bündner Moderatorin Maria Viktoria Haas führte viersprachig charmant und kompetent durch den Abend. «Der Goalie bin ig» ist die erste Deutschschweizer Produktion seit sechs Jahren, die beim Schweizer Filmpreis zum besten Spielfilm gekürt wurde: eine tiefgründige Komödie um einen sympathischen Loser, die von der Berner Dialektsprache aus der Buchvorlage von Pedro Lenz lebt, der seinerseits den Kristall-Quartz allen «marginalisierten Goalis» widmete. Bundesrat Alain Berset übergab dem engagierten Filmautoren und -produzenten Alexander J. Seiler, Mitbegründer des Neuen Schweizer Films, die «Quartz»-Trophäe des Schweizer Filmpreises.

Ein echter Goalie, Marco Wölfli von BSC Young Boys, Ersatztorwart der Schweizer Nationalmannschaft, stürmte auf die Bühne, auf seinem T-Shirt prangte in Grossbuchstaben «Der Goalie bin ig» mit einer 1! Die Reden der Preisträger berührten emotional, wie Marcus Signer als Goalie überwältigt dankte und auch Jungschauspieler Dimitri Stapfer konnte sein Glück kaum fassen, für seine Rolle als Autist im welschen Film «Left Foot Right Foot» ausgezeichnet zu werden. Peter Liechti, krankheitshalber abwesend, erhielt die Ehrung für seine intime differenzierte Annäherung an seine Eltern in «Vaters Garten». Das Drama «Traumland» von Petra Volpe, wurde mit dem Preis für die «Beste Darstellerin» Ursina Lardi ausgezeichnet, die mit der Moderatorin Maria Viktoria Haas im Duett Kostproben der klingenden rätoromanischen Landessprache zum Besten gab.

Ehrenpreisträger Alexander J. Seiler

Den Ehrenpreisträger Alexander J. Seiler, den kämpferischen Regisseur und Publizisten, würdigten die Zuschauer mit anhaltendem langem Applaus. Alexander Seiler drehte 1964 mit 36 Jahren den Dokumentarfilm «Siamo italiani», der ein nach wie vor heisses Eisen der Schweizer Politik behandelte: Die italienischen «Gastarbeiter», Menschen, die gekommen waren, anstelle der Arbeitskräfte, die man gerufen hatte, wie es Max Frisch postulierte. Der 86-jährige erklärte auf der Bühne, er habe nicht viel zu sagen, ausser wie gerührt er sei und dass er das Filmemachen immer auch politisch verstanden habe. Der filmische Blick habe ihm nicht nur eine andere Wahrnehmung ermöglicht, sondern stehe auch für eine Verbesserung der Welt. Die Ehre sei ihm jedoch immer wie eine sozusagen kostenlose Dreingabe erschienen, und da viele Künstler nach wie vor schlecht bezahlte Arbeit leisteten, freute es ihn besonders, dass sein Preis mit «ein bisschen Geld» verbunden sei (immerhin 30’000 Franken).

Die Preisträgerinnen und Preisträger Schweizer Filmpreis 2014

Spielfilm (25’000 Franken je Nomination): «Der Goalie bin ig» von Sabine Boss.

Darstellerin (5000 Franken je Nomination): Ursina Lardi in «Traumland».

Darsteller (5000 Franken je Nomination): Marcus Signer in «Der Goalie bin ig».

Darstellung in einer Nebenrolle (5000 Franken je Nomination): Dimitri Stapfer in «Left Foot Right Foot».

Dokumentarfilm (25’000 Franken je Nomination): «Vaters Garten – die Liebe meiner Eltern» von Peter Liechti.

Kurzfilm (10’000 Franken je Nomination): «The Green Serpent» von Benny Jaberg.

Animationsfilm (10’000 Franken je Nomination): «The Kiosk» von Anete Meleke.

Drehbuch (5000 Franken je Nomination): Jasmine Hoch, Sabine Boss und Pedro Lenz für «Der Goalie bin ig».

Filmmusik (5000 Franken je Nomination): Peter Von Siebenthal und Richard Köchli für «Der Goalie bin ig».

Kamera (5000 Franken je Nomination): Denis Jutzeler für «Left Foot Right Foot».

Montage (5000 Franken je Nomination): Tania Stöckli für «Vaters Garten – die Liebe meiner Eltern».

Spezialpreis der Akademie für eine herausragende künstlerische oder technische Leistung (5000 Franken): Françoise Nicolet für die Kostüme in «Left Foot Right Foot» und «Les grandes ondes (à l’ouest)».

Ehrenpreis (30’000 Franken): Alexander J. Seiler.

www. schweizerfilmpreis.ch

Filmtipps

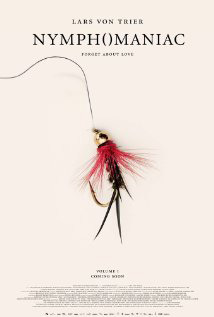

Nymphomaniac, Vol.1

Lars von Trier ist immer wieder für Skandale und Gesprächsstoff gut. Der Däne packt in sein jüngstes Vierstundenwerk, unterteilt in Vol1 und 2 (Start am 3. April), alles, was mit Sex, Sinnlichkeit, Begierde und Lust zu tun hat. Lust weckt sein Monsterwerk nicht, wohl aber Stirnrunzeln und Fragen. Eine junge Frau, Joe (Stacy Martin), sucht das Sexabenteuer, die Erfahrung und Befriedigung – mit allen Mitteln. Männer sind auf ihren sexsüchtigen Eskapaden austauschbar. Ihre Seele suche ihr Heil im Sex, heisst es, und die verliert sie im zweiten Teil, die Lust und Seele. Die heftige körperbetonte Performance, mit viel philosophischem Brimborium beladen, beginnt damit, dass Joe (Charlotte Gainsbourg), schwer malträtiert, in der Gasse landet und vom Junggesellen Seligman (Stellan Skarsgård) aufgelesen wird. Er pflegt sie und hört sich ihre Bekenntnisse an – von der Jagd nach Sexbeute als junges Mädchen bis zu zahllosen erotischen Erfahrungen und ihrer vermeintlich grossen Liebe Jerôme (Shia LaBeouf). Das teilweise spekulative, teils provozierende Filmpanoptikum, mit allerlei flüchtigen Sexszenen gespickt, entpuppt sich letztlich als quälendes, selten lustvolles Sammelsurium aus pornografischen Assoziationen, zynischer Befriedigung. Selbstsuche und Leidensgeschichte. Wobei der zweite Teil heftiger und härter ausfällt als die Exposition in Vol 1 mit Rückblenden auf Joes Kindheit und Teenagertrips. «Nymphomaniac» ist der Versuch, Liebe auf Lust zu reduzieren und Lust als Lebensprinzip zu inszenieren. Diese düstere, selten heitere Liebesorgie, kunstvoll und überfrachtet von Lars von Trier inszeniert, geht am Ende die Puste aus. Kein Muss, eher eine unbefriedigende Verführung.

***°°

Stromberg – Der Film

Das Ekel vom Dienst trumpft gross auf, auch wenn es am Anfang nicht danach aussieht. Das feixende Grossmaul Bernd Stromberg (Christoph Maria Herbst), bestens bekannt aus fünf TV-Staffeln, hackt mit Vorliebe auf den akkuraten Mitarbeiter und Mobbingopfer Ernie (Bjarne I. Mädel) herum. Natürlich weigert sich Fiesling Stromberg, am 50-Jahrjubiläum der Capitol-Versicherung teilzunehmen, bis er verheissungsvolle Karrierechancen für sich wittert und jubiläumsaktiv wird. So steuert er also höchstpersönlich die biedere Belegschaft zum Firmenfest in die Provinz. Als der ganze Festevent in üblichen Ritualen und Langeweile einzuschlafen droht, nimmt Stromberg das Heft des Handelns in die Hand und bringt mit dem Stimmungssong «Lass das mal den Papa machen» den öden Festladen in Schwung. Aber es kommt noch besser – neben all den Querelen, Besäufnissen und Techtelmechtel – Stromberg wird der Laufpass gegeben, nachdem er im Luxuspuff auf Einladung des Vorstands – nicht mitzieht. Also zettelt der Bürointrigant ein Revolte an … «Stromberg – Der Film» – das ist zynisch-ironische Firmen- und Gesellschaftssatire pur – hemmungslos heftig. Dass dabei Regisseur Arne Feldhusen und Kameramann Johannes Imdahl auch Aussenminister Frank-Walter Steinmeier (vor seiner Staatsberufung) vor die Linse kriegten, ist nur eines der kleinen witzigen Zwischenspiele. Dass die ganze Produktion nur Dank zig privater Spenden (Crowdfunding) aus der Fangemeinde zustande kam, ist ein Kapitel für sich. Dass einem vieles bekannt vorkommt, tut dem deftigen Gaudi keinen Abbruch. Immer hat auch jetzt «Stromberg»-Erfinder Ralf Husmann die Texte verfasst, etwa Strombergs zynischen Kommentar: «Firmenfeiern sind wie das Letzte Abendmahl. Immer zu wenig Weiber, das Essen ist schlecht, und am Ende gibt’s Ärger.»

****°°

Dallas Buyers Club

Das muss man gesehen haben. Matthew McConaughey hat sich schrecklich abgehungert, um den aidskranken Ron Woodroof zu verkörpern und spielt den Todgeweihten mit ungeheurerer Lebenslust und Zynismus. Rodeocowboy Ronnie greift sich alles, was irgendwie nach Alkohol, Koks und Frauen riecht. Ärzte geben ihm noch dreissig Tage, doch es werden Jahre, weil der Prolet aus Texas, als «Schwuler» von Freunden gebrandmarkt, stur ans Leben und Medikamente glaubt. Nicht die offiziell verschriebenen, sondern die illegalen Pillen. Die reinen, aus Mexiko. Ronnie baut ein Verteilernetz auf, gründet den «Dallas Buyers Club», kämpft stur und schlitzohrig gegen die behäbigen Behörden und Pharmaindustrie. Regisseur Jean-Marc Valée inszenierte mit diesem zweistündigen Drama, ausgestattet mit viel Zeitkolorit der Achtzigerjahre, einen der besten Hollywoodfilmen der Saison. Ein packendes Plädoyer für Lebenswille und Zivilcourage – mit einzigartiger Schauspielleitung von McConaughey und Jared Lato als homosexueller Freund Rayon. Den Film vergisst man so schnell nicht!

*****°

August: Osage County

Hollywoods Filmgeschichte ist gesegnet mit unzähligen Familiendramen, doch was Regisseur John Wells hier vorführt – nach dem Theaterstück von Tracy Letts – ist der unerbittliche Verfall einer Familie, der letzte Akt einer Abrechnung und einer Selbstzerfleischung. Es beginnt damit, dass der Bücherliebhaber Beverly Weston (Sam Shepard) einfach abhaut und den Freitod wählt. Seine Frau Violet (Meryl Streep), krebskrank und vollgepumpt mit Pillen, zur Begräbnis und Leichenschmaus in ihr Haus in Oklahoma. Sie kommen alle, mehr oder weniger freiwillig. Und hacken aufeinander los wie die Krähen, allen voran das Mutter-Monster Violet. Letzte Bindungen werden gekappt, Gefühle verletzt, Geheimnisse an die Tafel gezerrt. Auch die älteste Tochter Barbara (Julia Roberts) kann nicht mehr schlichten, im Gegenteil, sie vertreibt sie endgültig ihren Ehemann Bill (Ewan McGregor) und Tochter Jean (Abigail Breslin) und starrt am Ende trostlos in die Weite der Plains. Alles geht kaputt, auch die aufkeimende Liebe zwischen Little Charles (Benedict Cumberbatch) und seiner Cousine Ivy (Julianne Nicholson), von ihren Eltern, Mattie Fae (Margo Martinsdale) und Charles (Chris Cooper) ganz zu schweigen. – Die intensive hochklassige Ensembleleistung geht unter die Haut – packende zwei Stunden lang. Die ungeschminkte Darstellung im wahrsten Sinn des Wortes bringt die Leinwand zur Explosion. Ein Kammerspiel mit öffnenden, aber auch beengenden Oklahoma-Bildern (Kamera: Adriano Goldman) ist dramatisches Kino pur. Meryl Streep und Julia Roberts werden als heisse Oscar-Kandidatinnen eingestuft – zu Recht.

****°°

The Monuments Men

Davon hatte man sich einiges erwartet: George Clooney ist zwar kein Indiana Jones, hat aber auch seinen abenteuerlichen Charme. So zog er denn (als Regisseur und Hauptdarsteller) mit hehrem kulturellem Spirit in den Zweiten Weltkrieg, um Beutekunst der Nazis vor dem Untergang oder Verschwinden zu bewahren. Dazu hat Kunstexperte Frank (Clooney), Commander eines speziellen Suchkommandos in Frankreich, eine knubbelige Schar meist etwas ältlicher Kampf-Kunstfreunde um sich geschart (Billy Murray, John Goodman, Jean Dujardin und Matt Damon). Als weibliche Komponente gesellt sich die französische Widerstandskämpferin Claire (Cate Blanchett) hinzu. Und so begeben sich die edlen Kulturretter an die Front, nicht ohne Blessuren und Abgang, und spüren in Bergwerken den von Nazis versteckten Kunstwerken nach. Das ist teilweise nett anzuschauen, aber mässig spannend und oberflächlich wie der schöne Clooney, dessen fünfte Regiearbeit vieles vermissen lässt, vor allem Überzeugungskraft, Drive und Ernsthaftigkeit. Die gipfelte etwa in der Frage, ob die Rettung von Kunstwerken Leben wert sei. Herausgekommen ist ein Starvehikel, mit vielen Klischees beladen. Dennoch zur Zeitgeschichte eine wichtige Erinnerung.

**°°°°

Das finstere Tal

Man spürt die Abgeschiedenheit, Rauheit und Kälte vom ersten Moment. Es gibt eine wilde Gewaltszene quasi als Prolog. Dann reitet der Fremde in ein abgeschiedenes Dorf. Schweigsam, den Hut tief wie ein Revolvermann in die Stern gedrückt. Er hat keinen Revolver, wohl aber einen Fotoapparat und will in diesem abgeschiedenen Tal überwintern. Der Brenner-Clan herrscht über Talschaft, vor allem über die Frauen. Der Fremde erkauft sich ein Gastrecht mit einem Säckchen Goldstücke. Er kommt bei der Dorfschönheit Luzi (Paula Beer) und ihrer Mutter unter. Was will der schweigsame Reiter, der sich Greider (Sam Riley) nennt? Man ahnt (siehe Vorspiel), dass hier ein Rächer am Werk ist. Der Brite Sam Riley verkörpert den einsamen Racheengel mit stoischer Lonesome-Rider-Attitüde. Der Alpen-Western spielt Ende des 19. Jahrhunderts, zumeist im Winter. Die Berge schliessen ein, die Natur wirkt bedrohlich, die Menschen sind ihr und der Gewalt der Brenner-Meute mit dem alten Patron (Hans-Michael Rehberg) und Anführer Hans (Tobias Moretti) ausgesetzt. Bilder (Kamera: Thomas W.Kienast) sind stärker als Wort, und davon lebt dieser österreichische Western, der weitgehend in Südtirol entstanden ist. Beklemmend spielt sich ein Gewaltdrama ab mit manchen Westerninsignien. Vieles erinnert an Leone oder Eastwood, und doch entwickelt diese unerbittliche Geschichte einer Vergeltung, vom Österreicher Andreas Prochaska nach dem Roman von Thomas Willmann grandios inszeniert, ihre wuchtige düstere Eigenheit. Allein die Musik von Matthias Weber und der Salzburger Band «Steaming Satellites» findet nicht den richtigen Ton und Sound für einen Heimat-Western fern aller Alpin-Idylle und Fernsehästhetik.

****°°

Short Term 12

«Short Term 12» – das ist eine Auffangstation in der amerikanischen Provinz, eine Art Therapie-Wohnheim für Jugendliche unter 18 Jahren, die ausrasten, sich quer stellen, in der Familie, soweit vorhanden, oder Schule stören, anecken. Sozial- und verhaltensgestörte Teenager mit allerlei Aggressionspotenzial. Grace (Brie Larson) und Mason (John Gallagher Jr.) sind die führenden Kräfte, welche sich um die «gefallenen» Teenies kümmern und sie einfühlsam betreuen. Neuankömmling Jayden (Kaitlyn Dever) ist ein besonders schwieriger Fall, aggressiv, selbstzerstörerisch und mit einem schweren Geheimnis belastet. Sie belastet auch das Liebespaar, die schwangere Grace und den ahnungslosen Mason, die sich auf sie einlassen. Das Beziehungsdrama hat Destin Cretton, der zuvor selbst einen Kurzfilm «Short Term 12» gedreht und das Drehbuch geschrieben hatte, so arrangiert, dass man das Gefühl hat, einen Dokumentarfilm zu sehen. Bis dann die Emotionen überschäumen und gewisse Thrillereffekte einfliessen. Zweifellos nimmt einen das realistische Psychodrama mit, überzeugt durch einfache Struktur und Ehrlichkeit.

***°°

Tokio Family

Eine einfache Konstellation: Eltern besuchen ihre Kinder und Kindeskinder in Tokio. Für die beiden Alten, die weitab auf einer japanischern Insel leben, ist diese Reise von besonderer Bedeutung. Für die erwachsenen Kinder eher eine Belastung und Beeinträchtigung ihres Alltags. Ein Enkel beschwert sich, weil er sein Zimmer räumen muss. Der jüngste Sohn Shoji baut mal wieder Mist und wartet mit seinem alten Fiat Cinquecento am falschen Bahnhof auf die Eltern. Der älteste Sohn Koichi, der es zum Arzt gebracht hat, und seine Frau versuchen, es den Besuchern angenehm zu machen, doch Patientenalltag sabotieren die Ausflugspläne. Die allzu geschäftige Tochter Shigeko, die einen Schönheitssalon betreibt, hat auch wenig Zeit. So erdulden die alten Leute um die 68 Jahre alt, den Aufenthalt in der Grossstadt, die ihnen so fremd ist, mit stoischer Gelassenheit. Besonders die sanfte Mutter geniesst es, in der Nähe ihrer Kinder zu sein und kommt besonders dem Jüngsten, den Lebenskünstler Shoji, der vom Vater geächtet wird, und seiner Partnerin Noriko sehr nah. Dann wirft ein Ereignis alle Erwartungen über den Haufen. – Das feinfühlige Familiendrama «Tokyo Family» von Yoji Yamada ist eine Hommage an seinen Lehrmeister Yasujiro Ozu, der mit seinem Film «Reise nach Tokio/Tokyo Story» (1953), ein Meisterwerk des japanischen Kinos schuf. Yamada erzählt eine verwandte Geschichte und verpflanzt das familiäre Drama ins heutige Tokio, ohne es filmisch zu «modernisieren» und in irgendwelchem Aktionismus zu verfallen. So entstand ganz im Sinne Ozus ein zeitloses intimes Beziehungsstück, das wunderbar quer in der Kinolandschaft steht. Es nimmt sich Zeit für seine Figuren, für ihre kleinen Schwächen und Gefühle. Bilder und Mimen sprechen für sich. Dass es am Ende mehr eine Liebesgeschichte denn ein Drama ist, stellt Yanadas Hommage ein meisterhaftes Zeugnis aus.

****°°

Traumland

Heiligabend in Zürich irgendwie zwischen Gleisen sozusagen, im Raum Bahnhof, Langstrasse und Escher Wyss. Die Menschen suchen Halt, Wärme, Geborgenheit. Eine Sozialarbeiterin (Bettina Stucky) kümmert sich um Strassenmädchen und wird just an diesem emotionelle Abend von ihrem Partner (Stefan Kurt) im Stich gelassen. Die spanische Diva (Marisa Paredes) versucht ihr tristes Witwendasein mit einem Date zu erhellen. Im selben Mietshaus wohnt die junge Prostituierte Mia (Luna Zimić Mijović), die auch mal einem alten einsame Mann (André Jung) Gesellschaft leistet oder einen biederen betuchten Familienvater (David Striesow) bedient. Mia will raus aus dem Milieu, einfach heim, wird aber von einem feigen Freund und Zuhälter brutal ausgebremst und malträtiert. – Die Schweizerin Petra Volpe beschreibt im Stil eines Episodenfilm à la Robert Altman öde Existenzen mit vagen Hoffnungen. Am Fest der Liebe, Weihnachten eben, fehlen Liebe, Barmherzigkeit, Wärme, Zuneigung. Selten beschrieb ein Kinofilm Einsamkeit, Trostlosigkeit und Gefühlsarmut so unerbittlich und eisig wie «Traumland». Im Gegensatz zum Milieufilm «Viktoria» vom Bündner Men Lareida kennt Regisseurin Volpe kein Pardon und zeichnet drastisch, gnadenlos und doch feinfühlig Verlorenheit menschlicher Existenzen.

*****°

American Hustle

Im Oscar-Rennen (acht Nominationen) wird David O. Russells quere Gangsterfarce, andere sprechen von Komödie, hoch gehandelt. Das opulente Treiben, Versteck- und Trickspiel unterhält passabel, hat bei 138 Minuten Spielzeit auch Längen. Das Gesellschaftszerrbild und anstrengende Täuschungsmanöver um Korruption und Karrieregeilheit, Erpressung und Image ist vollgepfropft mit Zeitkolorit der späten Siebzigerjahre, mittels Musik, Klamotten und Frisuren, teils spassig anzusehen. Der Film basiert auf einer «wahren Begebenheit», dem so genannten Abscam-Skandal. Das FBI linkte oder besser überführte korrupte Politiker. Das hat durchaus Unterhaltungswert. Doch die etwas arg gezwirbelte und aufgedröhnte Betrugsfarce besticht durch schauspielerische Eingebung und Einsatz. Da wäre an erster Stelle Christian Bale als Schmierengauner Irving Rosenfeld mit Mut zur Hässlichkeit zu nennen, Und dann stechen natürlich die augenfälligen Zicken, Jennifer Lawrence als Blondchen Rosalyn und Amy Adams als gerissene Glamour-Partnerin Sydney, ins Auge. Zu unterschätzen ist auch nicht Bradley Cooper als dauergewellter FBI-Beau Richie, der freilich als hyperehrgeiziger Agent am Ende im Leeren steht. Ein kleines Zuckerstück gibt’s obendrein: Robert De Niro grient in einem Cameo-Auftritt als mafioser Casino-Besitzer Tellegio. Insgesamt eine knallige Maskenschau und ein nettes Täuschungsspiel – amüsant, aber viel zu hoch gehandelt und gelobt.

***°°°