«Starke Schweizer Präsenzen»

Von Rolf Breiner

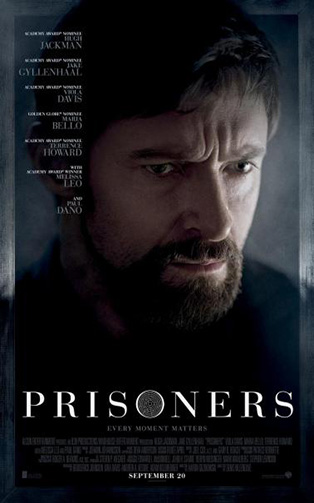

Hugh Jackman erhielt den Golden Eye Award am Zurich Film Festival für sein Lebenswerk. Der Schauspieler überzeugte in unterschiedlichen Rollen und Charakteren, wie «Wolferine» oder «Les Misérables». Seine packende Darstellung im Thriller «Prisoners», eines Vaters, der seine entführten Kinder sucht und an die Grenzen seiner physischen und psychischen Belastbarkeit gerät, war nach eigener Aussage eine seiner anspruchsvollsten Herausforderungen. Das 9. Zurich Film Festival bot hochkarätige Gäste von Jackman zu Harrison Ford bis zu Michael Haneke und viele interessante Facetten – von gepushten Showevents bis zum Preisregen. Wir haben unser Augenmerk auf Filme mit Schweizer Beteiligung gelegt – vom tristen «Traumland» über das boulevardeske Glamour-Drama «Diana» bis zur Weltpremiere des Kinderbuchklassikers «Die schwarzen Brüder», verfilmt von Xavier Koller.

Publikumsrekord am Zurich Film Festival 2013

Mit 71 000 Eintritten, davon 4000 im Kinderangebot, konnte das Zurich Film Festival ZFF einen neuen Rekord gegenüber dem Vorjahr mit 58 000 Eintritten verbuchen. Auch die Zahl der Vorführungen stieg um 100 auf 345. Eine mexikanische Produktion wurde zum besten Spielfilm gekürt. Ein Goldenes Auge bleibt dank der Dokumentation «Neuland» von Anna Thommen in der Schweiz.

Den internationalen Wettbewerb für Spielfilme entschied die mexikanisch-spanische Produktion «La jaula de oro» für sich, die bereits in Cannes mit einem Talentpreis gewürdigt wurde. Der Erstling von Diego Quemada erzählt von der abenteuerlichen Reise einer Teenager-Gruppe im sogenannten Todeszug von Guatemala über Mexiko in die USA.

Zwei Goldene Augen, wie die mit CHF 20 000 in bar und Promotionsbeiträgen in dreifacher Höhe dotierten Hauptpreise, gingen an die deutsche Produktion «Finsterworld» von Frauke Finsterwalder, der zum besten deutschsprachigen Spielfilm gewählt wurde und auch den Kritikerpreis erhielt.

«Rent a Family Inc.» des Dänen Kaspar Astrup Schroeder gewann in der Kategorie Internationaler Dokumentarfilm.

Anna Thommens Dokumentarfilm «Neuland» über die Mitglieder einer Basler Integrationsklasse wurde mit einem Goldenen Auge prämiert, der uns die Welt mit anderen Augen sehen lässt. Den Publikumspreis erhielten Noël Dernesch und Moritz Springer für die Dokumentation «Journey to Jah» und David Scheinmann für «Believe» in der erstmals prämierten Kategorie des Zurich Film Festivals für Kinder.

An einem Samstagmittag im Kino Corso. Der Saal füllt sich – trotz prächtigem Sonnenschein. Das Thema «Eltern» lockt gleichwohl. Eine permanent leidige Frage für etliche Partnerschaften: Wie kriegt man Beruf und Familie unter einen Hut, wenn Kinder geliebt werden, aber auch nerven? Robert Thalheim lässt seine «Eltern» auflaufen. Sie (Christiane Paul) ist engagierte Herzchirurgie, er (Charly Hübner) will aus seinem Hausmanndasein ausbrechen und wieder als Theaterregisseur tätig werden. Aber eben, die Familie mit zwei Kindern und einem schwangeren Au pair-Mädchen aus Argentinien bockt, torpediert die vermeintliche Harmonie. Das kann lustig, aber auch tragisch sein. Das junge Kinopublikum lacht an Stellen, wo einem gar nicht zum Lachen zumute ist. Wohl aus Verlegenheit. Bemerkenswert an der sanften Komödie «Eltern» ist auch, dass Schweizer hinter diesem Film stehen. DCM aus Zürich ist Koproduzent und Verleiher (Kinostart: 14. November).

Schauplatz Zürich-West. Weihnachten droht. Verschiedene Erwartungen, Planungen, Situationen. Die in Suhr geborene Petra Volpe («Gegen den Strom»), die als Koautorin auch beim Bettina-Oberli-Film «Lovely Louise» beteiligt war, schaut hinter die Weihnachtskulissen. Ihr «Traumland» Schweiz bzw. Zürich bleibt eben Traumland, in dem Träume zerplatzen, Beziehungen und Hoffnungen scheitern. Sie alle suchen Halt, Nähe, Wärme, Zuneigung und ein wenig Licht in ihrem Leben: die Soziarbeiterin Judith (Bettina Stucky), deren Mann (Stefan Kurt) für eine Weihnachtsnacht verschwindet, Mia (Luna Mijovic), die Prostituierte aus Bulgarien, die einsame Witwe Maria (Marisa Paredes), die bei Juan etwas Zweisamkeit und Zärtlichkeit zu erhaschen hofft, der Ehemann (Devid Striesow), der Befriedigung bei Dirnen sucht, oder der Vater, von Tochter und Frau verlassen, bei Mia Trost und Zweisamkeit erkaufen will. Da will wenig (verlogene) Weihnachtsstimmung aufkommen. «Traumland» – das ist ein starkes Sozialstück, ungeschminkt, unzimperlich, ehrlich, und einer der besten Schweizer Kinofilme seit Ursula Meiers «Home» und Anwärter auf ein Golden Eye. Der Film sollte im Frühjahr 2014 in unsere Kinos kommen.

Kinderbuchklassiker mit Tessiner Hintergrund. Ganz andere Ambitionen hat Xavier Kollers Kinderbuchverfilmung «Die schwarzen Brüder» (im Kinderwettbewerb). Das Buch, vor über 70 Jahren erschienen, hat der Schwyzer Regisseur («Eine wen iig dr Dällebach Kari», 2011) behäbig und malerisch schön verfilmt. Tessiner Kinder wurden im 19. Jahrhundert von ihren Eltern aus der Not heraus verkauft. Der Einkäufer Antonio Luini (Moritz Bleibtreu) hat sie notleidenden Eltern im Verzascatal, im Misox und am Lago Maggiore abgeluchst und an Kaminfegermeister in Mailand verschachert. Die beiden Freunde Giorgio und Alfredo wehren sich gegen Knechtung und Ausbeutung, gründen die Bande der «Schwarzen Brüder» und proben den Aufstand. Das ist ansehnlich verfilmt im Tessin, in Südtirol und anderswo. Die schweizerisch-deutsche Koproduktion (Dschoint Ventschr, Enigma) wirkt ein wenig verstaubt und betulich wie einst DDR-Kinderfilme – nur malerischer und bedeutsamer. Schade, dass Hochdeutsch gesprochen wird und nur ein paar Brocken Italienisch eingestreut werden. Der Bestseller des deutschen Autorenpaares Lisa Tetzner und Kurt Kleber aus dem Jahr 1941/42 wurde kindgerecht verfilmt, allerdings allzu geschönt und dank eines verständigen Pfarrers (Richy Müller) zu einem guten Ende geführt. Eine junge Kinobesucherin am Zurich Film Festival, die das Buch verschlungen hatte, urteilte denn auch: «Der Film ist ganz anders als das Buch». Zumindest was das Ende angeht, müsste man hinzufügen.

Heiligsprechung der «Königin der Herzen». Das Interesse war gross im Zürcher Corso, als Regisseur Oliver Hirschbiegel und sein Kameramann, der Schweizer Rainer Kaufmann («Ruhm», «Der Baader Meinhof Komplex»), ihr jüngstes Werk präsentierten: «Diana». Hirschbiegel hatte mit Bruno Ganz als Hitler ein beeindruckendes Bildnis mit dem Film «Der Untergang» geschaffen, nun setzte er Lady Di, der Welt berühmtesten und unglücklichsten Prinzessin in Szene. Und wie! Kein Glamourprodukt, keine Illustrierte, keine Paparazzi, die sie gnadenlos gejagt haben und deren sie sich aber selber bediente, hätten das schöner arrangieren können. Das Melodrama «Diana» ist die Kolportage einer Kolportage, die Verklärung eines tragisches Menschen, der doch nur geliebt werden wollte – von ihrem schönen pakistanischen Herzchirurgen Hasnat Khan (Naveen Andrews), macht uns der Film glauben. Er wollte nur eine Liebesgeschichte erzählen, meinte Regisseur Hirschbiegel, und das tut er denn auch schmalzig und tragisch-süsslich bis zur Küchenidylle und zum angedeuteten Kuschelsex. Das keusche Schauwerk, gestylt bis zu Dianas Nasenspitze. Frisur und Kleidung, ist ein Ereignis für alle Rosamunde-Pilcher-Fans, Yellow-Press-Leser/-innen und andere romantischen Süchtige. «Diana», die unglücklich Liebende, die gegen Landminen kämpfte, sich für kriegsversehrte Kinder von Afrika bis Asien einsetzte, wird mit dieser Schmonzette heilig gesprochen. Eines muss man den Machern und Stylisten freilich zugute halten: Naomi Watts ist als Princess of Wales ohne Thron eine Wucht, eine Augenweide, schöner, einsamer, verlorener und attraktiver als Diana je sein konnte. Aber bitte, schauen Sie selbst im Januar 2014!

Filmtipps

Prisoners

Gefangen zwischen Angst, Wut und Verantwortung. Wie reagieren Eltern, deren Kind im Teenageralter verschwindet? Sie suchen Hilfe, Trost und halten es nicht mehr aus, passiv zu sein. Wie weit kann man seine Familie schützen, soll man das Heft des Handelns selber in die Hand nehmen und vermutliche Täter bedrohen, gar foltern? Keller Dover (Hugh Jackman) vermisst seine Tochter, ebenso wie Nachbar ihre Mädchen. Anna und Joy sind spurlos verschwunden. Der verdächtige geistig behinderte Alex muss wieder freigelassen werden. Doch Keller lässt nicht locker, kidnappt den Verdächtigen und versucht Hinweise aus ihm herauszuprügeln, zu erpressen. Gegenspieler in diesem harschen Entführungsfall ist Fahnder Loki (Jake Gyllenhaal), der mit legalen Mitteln versucht, die verschwundenen Töchter zu finden. – Das brisante Drama, mit 153 Minuten etwas zu lang, wühlt auf, zieht einen in seinen Bann und inszeniert ein Duell zwischen Hoffen und Bangen, Gut und Böse, wobei auch der «Böse» das Gute will. Regisseur Denis Villeneuve entfesselt einen Psychothriller, in dem Gefühle schier unerträglich gereizt werden. Siehe September-Ausgabe L&K, Interview mit Hugh Jackman im Baur au Lac).

About Time

Zeitsprünge statt Zeitreisen. Tim erfährt an seinem 21. Geburtstag von seinem Vater, dass er sich wie alle anderen männlichen Familienmitglieder in die eigene Vergangenheit beamen und sein Leben verändern kann. Unter gewissen Bedingungen und nach gewissen Regeln. Doch um seine grosse Liebe Mary zu angeln, gibt es heikle Situationen. Durch seine Zeitsprünge kann er die einen glücklich und andere unglücklich machen, sich selbst eingeschlossen. Richard Curtis hat seine beherzte Familienkomödie mit britischem Understatement inszeniert – amüsant auf hohem Niveau.

Von heute auf morgen

Leben auf dem Schlussstrich. «Alte Bäume soll man nicht verpflanzen», meint eine Seniorin. Filmer Frank Matter hat sich vier alter Menschen zwischen 70 und 95 Jahren angenommen, hat sie begleitet und angehört. Sie kämpfen um Selbstständigkeit, um ihr kleines Glück – die einen stur verbissen, die andern witzig, optimistisch, einsichtig. Da ist der Sonderling Silvan Jeker, der seine kleine Chaos-Welt gegen die Gutmenschen von der Spitex verteidigt, oder die schwerkranke Monique Hofmann, die nochmals ihrem Schlageridol Rudy Giovannini nachreist ins Elsass. Filmautor Matter lässt sich liebevoll auf seine Protagonisten, aber auch auf das engagierte Spitex-Personal ein. Sein Film übers Altersein strahlt trotz Schattenseiten letztlich viel Lebensmumm aus.

Vaters Garten

Annäherung an die Eltern. Der Ostschweizer Dokumentarfilmer Peter Liechti («Hans im Glück», «Marthas Garten») ist seinen Eltern in St. Gallen förmlich auf die Pelle gerückt. Das filmische Protokoll einer Annäherung gewährt Einblicke in ein bescheidenes bürgerliches Leben, in eine Beziehung und einer Liebe, die über 60 Jahre dauert. Der Vater Max Liechti ist ein Pedant, der seine Prinzipien und eine konservative Manneshaltung hat. Sein Refugium ist sein Schrebergarten, in den man seine Frau nie sieht (im Film). Es ist sein Revier. «Der Mann ist nicht so feinfühlig wie die Frau, das ist normal.» und «Wir beraten uns gegenseitig. Und das, was mich überzeugt, das machen wir dann», meint Max Liechti. Sie, Hedy, hat sich immer angepasst, hat auf Reisen verzichtet und bekennt: «Geistig stimmen wir nicht überein» und «Es ist ein Wunder, dass wir noch zusammen sind.» Die leisen Auseinandersetzungen und Einstellungen seiner Eltern stellt Peter Liechti trickreich nach: Er führt sie szenenweise mit Puppen vor, in Gestalt eines Hasenpärchens. Diskrepanz und Duldung, eine kleinbürgerliche Gesinnung haben das Leben der Liechtis geprägt. Die Liebe ist geblieben, hat sich im Alter noch verstärkt. So entstand ein liebevoll intimes Porträt zweier konservativer Menschen, die in alten Werten verhaftet sind. Und das ist alles andere denn veraltert, im Gegenteil. Solche Moralität und Haltung, unterstreicht Liechtis Eltern-Porträt, sind selten und wertvoll in einer Zeit haltlosen Materialismus, leistungsorientierten Denkens und Strebens geworden. Über die Dokumentation eines ganz normalen Lebens hinaus erweist sich der Film «Vaters Garten» auch als Annäherung des Sohnes an seine «verlorenen Eltern.» Unspektakulär, aber innig – das Eintauchen in ein provinzielles Lebens berührt und wird zum Bekenntnis uralter Werten, zum Respekt und Plädoyer für- und miteinander. Selten vermochte ein Film mit so wenigen Mitteln so viel zu sagen.

Gangs of Wasseypur

Eine Gangstersaga im indischen Stil. Man muss viel Sitzfleisch haben und ein Faible für monumentale Epen, «Gangs of Wasseypur» durchzustehen und zu geniessen. Über fünf Stunden, aufgeteilt in zwei Teile, dauert das Gangster-Drama Shakespearschen Ausmasses. Dieses wilde Fresko spannt sich über drei Generationen von 1941 bis 2009. Geschildert wird der schonungslose, mörderische Kampf zweier Clans in der indischen Region von Wasseypur/Dhanbad. Sardar Khan, dessen Vater Shahid in den Vierzigerjahren in eine tödliche Falle gelockt wurde, und Ramadhir Singh sind Rivalen und Todfeinde. Sie sind Anführer von Mafia-Clans, die sich an Kohlevorhaben bereichern, die rauben und töten, Schutzgelder erpressen, Eisenhandel und mehr treiben. Im Kern des pittoresken Epos stehen Motive der Rache und Bereicherung. Es gibt unzählige Schusswechsel, Tote, Verstümmelungen und andere brutale Akte der Gewalt, aber auch (keusche) Liebesszenen, Musik- und Tanzeinlagen bei Hochzeiten, Beerdigungen, Feiern. Es scheint, als habe Bollywood sich mit Coppolas Mafia-Epos «Godfather» vermählt. Die monumentale Gangster-Ode spiegelt auch soziale Verhältnisse, Traditionen, Polizei- und Politmachenschaften wieder. Der 41-jährige Regisseur Anurag Kashyap vermengt in seiner 45 Millionen Dollar-Produktion mit 340 Schauspielern diverse Stilelemente vom Gangsterfilm und Melodrama bis zum Musical. Dabei beschreibt er ein drastisches Bild der indischen Gesellschaft, der kruden sozialen Gegensätze und alltäglichen Gewalt. Einige Elemente und Episoden seiner Gewaltorgie beruhen auf tatsächlichen Ereignissen. Keine Traumwelt, sondern ein mörderisches Fresko. «Der Pate» ist dagegen ein netter glamouröser Gangster-Gesellschaftsfilm.

American History

Es gibt immer wieder Phasen im US- Filmgeschäft, wo man sich ernsthaft mit Persönlichkeiten befasst, in denen sich die Geschichte und Zeiten widerspiegeln. Wir sprechen hier von «Jobs», einem Biopic über den Apple-Pionier Steven Jobs, von «The Butler», einem Staatsdiener, der acht USPräsidenten diente, und von «Liberace», dem bunten Show-Vogel, der in den Siebzigerjahren das Showbusiness

revolutionierte.

Ein begnadeter Visionär und gewiefter Apple-Unternehmerin, aber auch ein Schlitzohr, rabiater Egozentriker und menschlich gesehen kein sympathischer Typ – Steven Jobs war ein kompromissloser Computer-Guru, der die Kommunikation revolutionierte. Er starb im Oktober 2011 an Krebs. Joshua Michael Stern beschreibt in seinem Biopic «Jobs» den grandiosen Aufstieg der charismatischen Apple-Kultfigur, seinen Fall und sein Comeback. Das zweistündige Drama zieht sich über zwei Jahrzehnte, kann aber diesem bahnbrechenden PC- Pionier nur bedingt beikommen. Das Lehrstück über die mediale Revolution bleibt oberflächlich und lückenhaft. Fesselnd ist vor allem Darsteller Ashton Kutcher («Two and a Half Men») als Genie Jobs (seit September im Kino).

Unerschütterlicher Staatsdiener

Ganz andere Zeitbilder vermittelt das Drama «The Butler» von Lee Daniels. Es beginnt 1926 auf den Baumwollfeldern, wo Weisse selbstherrlichschwarze Arbeiter und Arbeiterinnen drangsalieren und unterdrücken. Ein weisser Herrensohn vergewaltigt eine schwarze Frau, ihr Mann stellt ihn, will ihn zur Rechenschaft ziehen und wird vom Täter kaltblütige auf dem Feld erschossen. Cecil Gaines, der Sohn des Schwarzen, wird gnädig von der Hauslady (Vanessa Redgrave) ins Herrenhaus aufgenommen und zum Diener ausgebildet. Cecil macht Karriere und wird 1952 vom Weisse Haus als Butler engagiert. Das ist der Beginn einer bemerkenswerten Karriere als Dienstleister. Er erlebt und überlebt acht US-

Präsidenten von Rockefeller und Eisenhower über John F. Kennedy, Nixon und Reagan bis Barack Obama im Jahr 2008.

Parallel zur politischen Entwicklung – im Fokus steht dabei vor allem die Bürgerrechtsbewegung von Martin Luther King und Malcolm X bis Obama – schildert Lee Daniels das Verhältnis des Butlers und seines Sohnes Louis (David Oyelowo). Dem treuen Staatsdiener Cecil Gaines geht sein Job im Weissen Haus über alles, auch über seine Liebe zur Ehefrau Gloria (Oprah Winfrey) und zu seinem Sohn Louis. Der jüngere Sohn stirbt fürs

Vaterland, wie es so verlogen phrasenhaft heisst, Louis geht in den Widerstand, kämpft um Bürgerrechte, landet imGefängnis und ist seinem Vater fremd geworden. Erst spät findet der alte Diener Mut, sich zum Recht, zu eigenen «Rasse» zu bekennen und wird vom passiven zum akttiven

Staatbürger. So beschreibt dieses Historiendrama neben dem Kampf um Gleichheit in den USA vor allem ein Vater-Sohn-Drama. Forest Whitaker, selber aktiv in der Peace Earth Foundation und der Unesco, spielt den unerschütterlichen Butler mit Würde und grosser Überzeugungskraft. Ein Kandidat für den Oscar 2014. Neben ihm sind eine Reihe bekannter Schauspieler zu sehen, die verschiedenen Präsidenten oder einer Gattin Kontur verleihen, so John Cusack als Richard Nixon, Alan Rickman als Ronald Reagan und Jane Fonda als Nany Reagon, James Marsden als John F. Kennedy oder Robin Williams als Dwight D. Eisenhower. Sehenswert – ein Filmwerk, das auf Spektakel, Action und Sex verzichtet.

Glitter, Glamour, Genial

Er ist einer grössten Paradiesvögel, den das US-Showbusiness je hervorgebracht hat: Wladzio Valentino Liberace, 1919 in Wisconsin geboren. Lee für Freunde, Walter für Angehörige. Der Vater Salvatore ist Italiener, die Mutter Francis Polin. Nach klassischer Klavier-Ausbildung findet er Zugang zum Jazz und Pop, kreiiert seinen eigenen Stil «Pop with a bit of Classics», tritt in Nachtclubs und startet in den Fünfzigerjahren fulminant durch. Seine

extravaganten Konzerte in der Hollywood Bowl wecken enorme Aufmerksamkeit und seine TV-Darbietungen «The Liberace Show» machen ihn zum gefeierten Glamour-Star. Sein Flügel mit Kerzenleuchter und seine voluminösen Kostüme, immer am Rande des Kitsches und darüber hinaus, werden

zu Markenzeichen.

Der Pianist, Sänger, Entertainer und bahnbrechender Showman – er soll als erster direkt in die TV-Kamera geschaut und mit ihr geflirtet haben – wurde steinreich und versuchte Zeit seines Lebens, den Nimbus als Star und Schwarm der Frauen mit allen Mitteln aufrecht zu erhalten. In Wahrheit war Lee schwul. Doch das war zu seiner Zeit ein Makel, Schandmal und nicht mit seinem Image vereinbar. Über dreissig Jahre stand er im Scheinwerferlicht, galt als einer der grössten US-Entertainer und versuchte bis zuletzt sein Privatleben zu vertuschen.

Er starb 1987 in Palm Springs an Aids. «Dream the impossible dream» hiess sein Motto. Und Liberace zelebrierte, feierte sein Leben wie seine Glitter-Shows. So stattete und gestaltete Steven Soderbergh sein Entertainment-Drama «Liberace» auch aus – pompös, glamourös, kitschig bis genial. Soderbergh, der behauptet, dies sei sein letzter Spielfilm, drehte möglichst an Originalschauplätzen in Las Vegas, Los Angeles und im Original-Penthouse des Stars. Natürlich arrangiert er die grossen Showeffekte Liberaces nach, aber im Kern der überlangen Kino-Show steht die Liebesgeschichte zwischen dem protzigen, aber auch peniblen, egozentrischen Star und seinem «Dienstboten» und Lover Scott Thorson Ende der Siebzigerjahre. Der Bogen spannt sich von glücklichen Tagen des Paares bis zu hässlichen privaten, auch juristischen Auseinandersetzungen, denn nach der Trennung verweigert Liberace dem «Zögling» und Beinahe-Adoptivsohn eine üppige Unterhaltszahlung und lässt ihn mit 95 000 Dollar abspeisen.

Das Liebesdrama, das in einem kitschigen Traum des abservierten Scott gipfelt, wirkt heute wie ein bizarrer, extrovertierter Schickimicki-Hollywoodtraum – bis zur letzten Haarwurzel und Perücke gestylt. Ein Glamourstück über einen Showgott, der die Extravanzen eines Elton John oder einer Lady Gaga vorwegnimmt und weit übertrifft. Neben allem Showspektakel agieren Schauspieler, die dieses Schaustück tragen: Michael Douglas als Liberace – genial grossartig – und Matt Damon als Scott Thorson – passabel. Erwähnenswert sind auch Debbie Reynolds, langjährige Freundin des wirklichen Liberace, als dessen Mutter Francis und Dan Aykroyd als Manager Seymour Heller. Produziert wurde diese monumentale Show von Jerry Weintraub für den TV-Sender HBO, also als reiner Fernsehfilm, der in den USA nicht in die Kinos kommt und daher auch nicht für die Oscars nominiert werden kann. Schade, denn Ausstattung und Michael Douglas wären sichere Anwärter. Bemerkenswert ist auch der Schweizer Verleiher dcm, als Filmproduktionsfirma in Berlin gegründet, der Filme wie «Quartett»oder «La Grande Bellezza» in unsere Kinos brachte und demnächst den Film «Eltern» mit Christiane Paul.