«Fotomuseum Winterthur: Politkünstlerin Valie Export»

Von Daniele Muscionico

In Österreich gilt sie als Nationalheilige, für Feministinnen ist sie eine Urmutter. Jetzt zeigt das Fotomuseum Winterthur, wieso die Politkünstlerin Valie Export bereits alles gemacht hat, was noch heute als Skandal gilt.

Da steht sie also und glänzt, die Urmutter der feministischen Performance- und Videokunst in Europa. Valie Export, eine Marke und Erfindung ihrer selbst. Noch nie war die Linzer Medienkünstlerin in der Schweiz museal so präsent wie jetzt im Fotomuseum Winterthur. Nach sechs Jahren Vorbereitung und als Koproduktion mit der Wiener Albertina und dem Kunsthaus Bregenz ist die Ausstellung ein Ereignis. An der Eröffnung dann ist sie das Epizentrum: Die Valie, rotes Haar, silberne Turnschuhe, Post-Punk-Blusenkaftan – und 83 Jahre alt.

Jedes Wort, das sie ins Mikrofon spricht, hat die Kraft und die Klarheit, von der sich die Enkelinnen-Generation ein Butterbrot abschneiden kann. Und wie sehr sie ihre Aktionen stets medial begleitete und orchestrierte, dürfte vielleicht sogar Christoph Schlingensief gewundert haben. «In den Sechzigerjahren hat man von Künstlerinnen erwartet, dass sie Kätzchen zeichnen oder Blumen», sagt sie. Das freilich hat sie nicht geleistet, dafür anderes: Sie hat Ausstellungen mit weiblichen Künstlerinnen organisiert, weil niemand es machte. Und weil niemand sie zeigen wollte, zeigte sie diese schliesslich selbst, unter anderem die spätere Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek.

Tätowiertes Strumpfband: Symbol der Sexualisierung

Valie Export hat ihre Identität und ihren Körper eingesetzt, um die Rolle der Frau, der Künstlerin und des Subjekts kritisch zu untersuchen. Sie stellte fest und dar, wie sehr sich gesellschaftliche Normen auf wörtlich schmerzhafte Weise in den Körper einschreiben. Während ihrer «Body Sign Action» tätowierte sie auf ihren linken Oberschenkel ein Strumpfband: Ein Bild für die Frau als Sexualobjekt und Projektionsfläche männlicher Fantasien. Mit einem ähnlich radikalen Schnitt legte sie 1967 den Namen ihres Vaters und ihres Ex-Ehemannes ab und beanspruchte eine eigene Identität. «Valie Export» hiess sie von nun an, ein Produkt made in Austria und eine Paraphrase des Namens der damals populären österreichischen Zigarettenmarke Smart Export.

Alles, was eine Marina Abramovic und ihre Epigoninnen später an Grenzgängen und Kunstskandalen leisteten – die Export tat es schon in den Sechziger- und Siebzigerjahren. Ihr Körper war das Objekt einer Untersuchung, die den Blick der Gesellschaft auf sie zum Zentrum machte – und spiegelte. Zum Beispiel die feministische Performance «Genitalpanik». Valie nähte sich eine «Aktionshose», die das Geschlecht freigab – und spazierte damit durch die Zuschauerreihen eines Kinos. «‹Was Sie sonst auf der Leinwand sehen›, sagte ich dem Publikum, ‹sehen Sie nun real.› Es war so was von Schweigen, aber die Fantasie hat gearbeitet!» Export stellte den weiblichen Körper dem männlichen Blick zur Verfügung und verwies, herrlich schamlos, auf dessen Rolle als Voyeur.

Aktionstheater und politischer Kommentar

In ihrer «Performance der Hundigkeit» führte sie den Künstler Peter Weibel an der Leine Gassi – durch die Wiener Innenstadt. «Es war wahnsinnig lustig», erinnert sie sich. Doch am Ende, das Unverständnis der Zuschauer war gewaltig, fühlte sie sich falsch erkannt. «Man sah mich als Domina, die arme Männer als Hunde spazieren führt. Das hat mich zornig gemacht!» Ihr Interesse war konzeptueller, analytischer Natur und fokussierte auf die Wahrnehmung von Körpern, die ihre Haltung verändern. Zudem war die Aktion durchaus auch als Kommentar zum politischen Österreich zu verstehen, das in den Siebzigerjahren noch keine Anstalten machte, sich kritisch seiner braunen Vergangenheit zu stellen. Export machte Konzeptkunst. Doch der Begriff dafür musste aus Amerika erst einmal nach Europa gespült werden.

Am aufsehenerregendsten und am radikalsten freilich war ihre Performance «Tapp- und Tastkino». Sie stellte sich auf die Strasse und bot via Megafon ihre Brüste feil zu öffentlicher Betatschung. Die kleine Box, die sie sich davor geschnallt hatte und die das Objekt der Begierde im Dunkeln beliess, verstand sie als Kino. Die Brust war die Leinwand. Die Teilnehmenden, die zugreifen wollten, mussten mit ihr eine verabredete Zeit lang Augenkontakt halten – so drehte die Künstlerin den Blick des Voyeurs um und schaute dem zu, der da blind tappte und tastete. Dem Mann.

«Valie Export – Die Fotografien», Fotomuseum Winterthur bis 29.5. sowie Kunsthaus Bregenz ab 4.3.23

(Erstveröffentlichung Aargauer Zeitung, 28.2.2023)

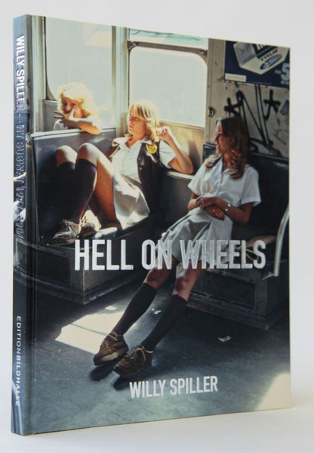

«New York Subway 1977-1984: HELL ON WHEELS –

Neuer Fotoband von Willy Spiller»

I.I. Wer New York liebt, wird diese Bilder aus der Subway lieben: als stände man mittendrin im Geschehen, im Rattern des Zuges und Plätschern der Gespräche, der schrillen Töne, der quietschenden Türen, den vorüberfliegenden Schatten und Farbensymphonien auf der Netzhaut.

Die Fotos gleichen Standbildern aus einem Film, der plötzlich angehalten wird und einen Zeitausschnitt markiert, der einen unwiederbringlichen Augenblick festhält.

Willy Spiller scheint als stiller Beobachter unsichtbar gewesen zu sein während diesen Aufnahmen, die so authentisch sind, dass man den Fotografen nicht bemerkt hat, der mit Empathie beiläufig auf den Auslöser drückte.

Es offenbart ein Stück New York mit der typischen Graffiti-Szene und der Lässigkeit, die trotz allem Optimismus versprüht.

Während acht Jahren, 1977 bis 1984, nahm Willy Spiller seine Kamera mit in die damals berüchtigte Subway von New York und schoss unzählige Bilder: Fotos von Polizisten und Dieben, von gestylten Menschen und Obdachlosen, von Büroangestellten und Kindern. Er hielt das Aufeinandertreffen von Fremden in einem engen Blechwaggon fest und damit auch die Anfänge von Geschichten, deren Ausgang er unserer Vorstellungskraft überlässt.

Willy Spiller brauchte nicht lange, um zu begreifen, dass nichts dem Geist New Yorks näherkam als die Subway: jeder Waggon ein verschwitzter, rasselnder Mikrokosmos. Ein lauter, bunter Schmelztiegel wie die Stadt selbst. Mit einer Fläche von 2 x 9 Metern und vollgepackt mit über 150 ungeduldigen Fahrgästen zur Hauptverkehrszeit, erzählt ein einziger Waggon die 8 Millionen Geschichten der Stadt: das Aufeinanderprallen von Hoch- und Subkultur, die Mischung aus Akzenten und Dialekten, aus Fluchen und Lachen.

Hell on Wheels ist der Titel der Ausstellung sowie des neu von der Edition Bildhalle herausgegebenen Fotobuches. Und doch geschieht etwas Bemerkenswertes, etwas Unerwartetes, wenn man die Fotografien heute, 40 Jahre nach deren Entstehung, betrachtet. Die Distanz, mit der die Zeit uns segnet, lässt uns die Bilder in einem neuen Licht sehen: das Bedrohliche ist einer wehmütigen Nostalgie gewichen.»

Bill Shapiro, vormals Chefredaktor des LIFE Magazine

Ausstellung «Hell on Wheels» in der Bildhalle, Stauffacherstrasse 56, 8004 Zürich, bis 13. Mai 2023

Willy Spiller, *1947, aufgewachsen im Zürcher Oberland, lebt und arbeitet heute als Fotograf in Zürich. 1968 schliesst er die Fotofachklasse an der Hochschule für Gestaltung und Kunst (ZHdK) ab, anschliessend folgen Aufenthalte in Mailand, Afrika, Lateinamerika und sechs Jahre in New York, von denen der neue Bildband in der Edition Bildhalle erzählt. Sein vielfältiges Wirken umfasst Kunstfotografie Bildjournalismus und experimentelle Filme. Spiller erhielt Preise sowohl für seine veröffentlichten wie auch ausgestellten Arbeiten und für seine Bücher.

Willy Spiller

New York Subway 1977-1984

HELL ON WHEELS

Edition Bildhalle Zürich, 2023

Grossformat 32 x 24cm

Englisch. Hardcover mit Silberprägung, 65 Farbfotografien,

128 S., mit Texten von Bill Shapiro, Paul Nizon und Willy Spiller

CHF 85.

Limitierte Auflage Edition von 150 Büchern, signiert,

mit einem Print in A4-Grösse, nummeriert und signiert

CHF 250.

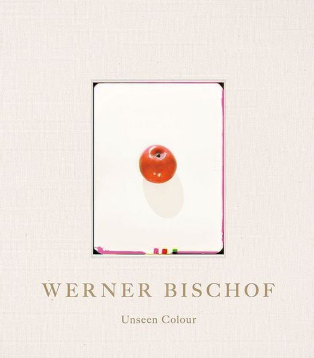

«MASI Lugano: Werner Bischof – UNSEEN COLOUR»

I.I. Die Ausstellung im MASI Lugano zeigt unveröffentlichte Werke von Werner Bischof (1916-1954). Anhand von rund 100 digitalen Farbabzügen von Originalnegativen, die von 1939 bis Mitte der 1950er-Jahre entstanden, wird das farbige Werk des Schweizer Fotografen erstmals umfassend erschlossen.

Die Ausstellung zeigt Farbfotografien, die mit einer Rolleiflex-Kamera mit ihren charakteristischen quadratischen Negativen bzw. mit einer Leica mit ihren klassischen 35-mm-Rollenfilmen aufgenommen wurden. Die mit einer Devin Tri-Color Kamera aufgenommenen Farbfotografien, garantieren eine Farbwiedergabe von höchster Qualität und Schärfe. Diese Bilder werden zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert.

Von Werner Bischof kennt man vor allem seine eindrücklichen Schwarzweiss- Fotografien, die als Reporter im Europa der Nachkriegszeit und im Indochinakrieg 1946–1954 sowie von Reisen durch den Fernen Osten und Südamerika entstanden. Weniger bekannt sind Bischofs Farbaufnahmen, die er in den ersten Jahren nach Abschluss seiner Ausbildung an der Zürcher Kunstgewerbeschule geschaffen hat, einerseits in seinem Studio für Mode- und Reklamefotografie, aber auch Reportagen von Schauplätzen im kriegsversehrten Europa.

Realisiert hat Bischof die Fotos im Auftrag des Zürcher Verlages Conzett & Huber, der ihm dafür eine Devin Tri-Color-Kamera zur Verfügung stellte, die jede Aufnahme auf drei mit Farbfiltern versehenen Glasplatten abbildete. Rund 200 dieser Farb-Negative aus dem Nachlass sind für dieses Buch erstmals restauriert und neu aufbereitet worden. Faszinierend ist der reich illustrierte Band nicht allein aus fotohistorischer Sicht, denn bereits diese frühen Farbfotografien lassen Werner Bischofs feinfühlige Ästhetik erkennen, die das gesamte Schaffen des Magnum-Fotografen prägt. Texte von Clara Bouveresse, französische Fotografie-Historikerin, von Peter Pfrunder, Direktor der Fotostiftung Schweiz in Winterthur, sowie von Luc Debraine, Direktor des Schweizer Kameramuseums in Vevey.

Kuratiert von Ludovica Introini und Francesca Bernasconi in Zusammenarbeit mit Marco Bischof

Ein Projekt von MASI Lugano und Werner Bischof Estate in Zusammenarbeit mit der Fotostiftung Schweiz, Winterthur

Ausstellung MASI bis 17. Juli 2023

Werner Bischof (Zürich, 26. April 1916 – Trujillo, 16. Mai 1954) studiert an der Kunstgewerbeschule in Zürich bei Hans Finsler. 1936 eröffnet er sein erstes Fotostudio und arbeitet gleichzeitig für Mode- und Werbeagenturen. 1949 schliesst er sich der berühmten Agentur Magnum an. Als Fotograf realisiert er für Magazine wie «Life» und «Paris Match» Reportagen in verschiedenen ostasiatischen Ländern wie etwa China, Korea, Indochina und Japan. Nach einer Reise von den USA über Mexiko bis nach Peru stirbt er im Alter von 38 Jahren bei einem tragischen Verkehrsunfall in den Anden.

Werner Bischof

Unseen Colour

Scheidegger & Spiess, Zürich 2023

Bildband, ca. 180 S., CHF 49

ISBN 978-3-03942-129-9

«Silvie Defraoui : Un travail ne se fait jamais seul, mais en conversation avec le monde»

I.I. Silvie Defraoui revient sur ses premières rencontres avec l’art et les médias mixtes, et sur la façon dont la mémoire se superpose sans cesse. On Words est un recueil d’interviews d’artistes femmes de premier plan sur la scène artistique contemporaine.

Au cours d’entretiens avec Julie Enckell Julliard, Federica Martini et Sarah Burkhalter, elles nous renseignent sur les sources auxquelles elles puisent, sur les thèmes qu’elles abordent et sur leur vision du monde. La somme des points de vue réunis dans cette collection apporte un récit supplémentaire à l’histoire polyphonique de l’art – racontée par celles qui contribuent activement à la façonner.

A pioneer of video art, Silvie Defraoui understands the image as intrinsically ephemeral, never fixed or isolated, always a potential index of the past, present, and future. In conversation with Julie Enckell and Fedrica Martini, she looks back on her first encounters with art and mixed media, and on how memory is endlessly superimposed.

The conversation with Silvie Defraoui is based on a series of telephone interviews and meetings at the artist’s home between 2020 and 2022. Each interview was followed by an intensive exchange of correspondence, which – recorded, transcribed and reworked – immediately prompted new questions and further recollections.

Silvie Defraoui, née en 1935 à Saint-Gall, est une pionnière de l’art vidéo et de la pédagogie artistique. À partir de 1975, elle a travaillé avec son mari Chérif Defraoui (1932-1994), et ils ont développé ensemble les Archives du Futur, une réflexion sur les images, leur statut et leur potentiel pour la mémoire et l’avenir. Ils ont fondé anisi le désormais légendaire atelier Média Mixtes à l’ancienne École supérieure des Beaux-Arts de Genève (aujourd’hui HEAD). Depuis 1995, Silvie Defraoui poursuit une pratique qui puise dans différentes formes d’expression (projection, installation, céramique, sérigraphie, etc.).

Julie Enckell est historienne de l’art et membre de la direction de la HEAD – Genève, où elle dirige le département Développement culturel.

Federica Martini est historienne de l’art et commissaire d’exposition. Elle dirige le CCC – Critical Curatorial Cybermedia Master à la HEAD Genève (HES-SO), en Suisse.

Sarah Burkhalter est historienne de l’art et responsable de l’antenne romande de l’Institut suisse pour l’étude de l’art (SIK-ISEA) à Lausanne, ainsi que membre de la direction de l’Institut.

Soud la diréction de Julie Enckell, Federica Martini et Sarah Burkhalter

Silvie Defraoui

On Words

Scheidegger & Spiess, Zürich 2023

Texte en français et anglais

En collaboration avec l’Institut suisse pour l’étude de l’art (SIK-ISEA)

Broché, 96 pages, 8 illustrations en couleur et 3 en noir et blanc

10 x 15 cm, CHF 15.

ISBN 978-3-85881-873-7

Filmtipps

Past Lives

I.I. Berührendes Kammerspiel. Celine Songs US-amerikanisches Filmdebüt «Past Lives – In einem anderen Leben» beruht auf autobiografischen Erfahrungen. Nora (Greta Lee) studiert als angehende Theaterautorin in New York, als sie zufällig auf Facebook ihren Schulfreund Hae Sung (Teo Yoo) entdeckt. Für Nora meldet sich ihre koreanische Herkunft zurück, die sie in Kanada hinter sich gelassen hatte. Mit SMS und Skype kommen sich die beiden Schulfreunde wieder näher, als ob die Zeit stehengeblieben wäre. Danach vergehen zwölf Jahre, in denen Hae Sung, inzwischen Ingenieur, und Nora nichts voneinander hören. Hae Sung ist es, der sich wieder bei Nora meldet, er sei auf Urlaub in New York und möchte sie wiedersehen. Nora ist mittlerweile mit Arthur (John Magaro) verheiratet, einem jüdischen Theaterautor, der tolerant wahrnimmt, dass sich hier eine Zeit aus der Vergangenheit meldet, die er nicht aufhalten kann und will. Der Film ist ein sensibles Kammerspiel, das das Thema Migration auf andere Weise anhand der persönlichen Lebensgeschichten zweier Protagonisten aufgreift, die ihre Vergangenheit nicht vergessen, ihre Gegenwart aber nicht aufgeben wollen. Der am Sundance Film Festival und auf der Berlinale gefeierte Film erzählt eine authentische Geschichte, wie sie das Leben schreibt und die aufgrund ihres psychologischen Feingefühls berührt. Hae Song kehrt nach Südkorea mit der Erkenntnis zurück, dass eine starke Verbindung bleibt, auch wenn sie nicht gelebt wird.

No Bears

I.I. Keine Bären in Sicht. Bären kommen tatsächlich in diesem Film nicht vor, vielleicht aber möchte der Regisseur Jafar Panahi damit selbstironisch andeuten, dass man im Iran nicht alles glauben kann? Der preisgekrönte iranische Regisseur erzählt die Geschichte eines verhinderten Liebespaars, das mit gefälschten Pässen nach Frankreich flüchten will in der Türkei. Schon die Geschichte, wie es der unter Hausarrest stehende Regisseur mit Arbeitsverbot schafft, der das Land nicht verlassen darf, einen Film einen zu drehen, ist eine Story für sich. Der Film führt in abgelegene dörfliche Gegenden im Iran, wo sozial alles unter Kontrolle ist und dem Gesetz der Scharia unterstellt ist, die unerbittlich durchgeführt wird. Hinter der gastfreundlichen Fassade schlummern Abgründe. Als Darsteller wurden die iranischen Schauspieler Naser Hashemi, Vahid Mobasseri, Bakhtiyar Panjeei und Mina Kavani verpflichtet. Panahi spielt sich selbst an der Grenze zur Türkei. Er versucht sein wenige Kilometer entferntes Team anzuleiten, auf der türkischen Seite einen Film zu drehen. Mit der Hilfe seines Regieassistenten, der ihn jede Nacht besucht und das abgedrehte Filmmaterial auf einer Festplatte abliefert, erzählt Panahi die Geschichte des Paares. Es versucht, sich gefälschte Pässe zu verschaffen, um nach Frankreich zu fliehen. Gleichzeitig mischt sich Panahi unwissentlich in die Politik des Dorfes ein, in dem er sich aufhält. Der Ältestenrat stattet ihm einen Besuch ab und bittet ihn darum, ein Foto zu zeigen, das der Regisseur angeblich von einem einheimischen Paar angefertigt hat. Dies soll eine verbotene Beziehung unterhalten. Panahi gibt an, kein solches Foto gemacht zu haben. Die Dorfbewohner weigern sich, ihm zu glauben. Die Situation eskaliert und aus scheinbar unbedeutenden künstlerischen Tätigkeiten ergeben sich schlimme Konsequenzen. Das berührende Drama schildert in poetischen Bildern eine signifikante Situation der Arbeits- und Lebensbedingungen im Iran.

Oppenheimer

I.I. Biopic-Politthriller über die Geschichte der Atombombe. Immer wieder interessant zu beobachten, wie unterschiedlich Filmkritiker Filme bewerten. Neuestes Beispiel: «Oppenheimer» in der Regie von Star-Regisseur Christopher Nolan («Tenet», «Dunkirk»). Während die NZZ den Film in hohen Tönen als «Kernwaffe des Kinos» lobt, findet der Zeit-Kritiker, der Film halte nicht, was er verspreche («Hat bumm gemacht»). Und was verspricht der Film? Zunächst einmal eine spannende Geschichte, die zur richtigen Zeit in die Kinos kommt, die durch Putins Angriffskrieg auf die Ukraine eine aktuelle Resonanz erfährt. Der Film elektrisiert, denn es geht nicht nur um die Entstehung der Atombombe, sondern auch um Politik. Man sieht, wie sich Wissenschaft, Politik und die nationale Sicherheit der USA verschränken und ein Wettrennen liefern. Einstein wollte mit der Atombombe von Anfang an nichts zu tun haben, Oppenheimer als «Amerikas Prometheus», auf deren Biografie der Film beruht, hatte später schwere Gewissensbisse und rettete sich daraus, indem er das Gleichgewicht des Schreckens propagierte, dass kein Land nach dem Abwurf der Atombomben eine Wiederholung wagen würde und entwickelte sich fortan zum Kritiker nuklearer Kriegsführung. Das war den McCarthy-Jägern seines erbitterten Gegenspielers Lewis Strauss (Robert Downey jr.) von der Atomenergiebehörde verdächtig, die Oppenheimer der Spionage für Russland bezichtigten. Dank John F. Kennedy wurde Oppenheimer (1904-1967) 1963 rehabilitiert. Gegenwärtig gibt es mehr Staaten als nach dem Zweiten Weltkrieg, die eine Atombombe besitzen. Das Thema ist also hochaktuell und Christopher Nolan hat es in psychologischer Retrospektive in kongenialen Bildern umgesetzt. Der junge Oppenheimer (Cillian Murphy) aus jüdischem wohlhabenden Elternhaus in New York, beginnt seine Karriere in Göttingen als Doktorand, trifft die Atomphysiker Albert Einstein (Tom Conti) und Niels Bohr (Kenneth Brannagh) und brilliert in den Niederlanden mit einem Vortrag über Quantenphysik. Er liest Marx, aber auch Sanskrit aus dem Hinduismus und flirtet mit der überzeugten Kommunistin Jean Tatlock (Florence Pugh), trifft an der ETH Zürich an einem Vortrag Werner Heisenberg (Matthias Schweighöfer), der sich in den Dienst der Nazis stellt. Der Wettlauf mit Hitlers Quantenforschung beflügelt Oppenheimer, in den USA 1942 das sogenannte Manhattan Project auf die Beine zu stellen, in Los Alamos in New Mexico in der Wüste ein Forschungszentrum zu installieren und führende Wissenschaftler um sich zu scharen. Seine Ehefrau Kitty (Emily Blunt) blieb als Hausfrau mit zwei Kindern auf der Strecke, zumal Oppenheimer seine Jugendliebe Jean nicht aufgibt, die ein tragisches Ende nimmt. Nach Kosten von 2 Milliarden Dollar erfolgt am 16. Juli 1945 der Trinity-Test in der Wüste, der die Welt ins atomare Zeitalter stürzt. Obwohl Deutschland besiegt ist, beschliesst Amerika, Japan anzugreifen und auf Hiroshima und Nagasaki Atombomben abzuwerfen. Die Folgen des Infernos, mindestens 200 000 Menschen sterben, sind eine ungewisse Zukunft mit Atombomben als Damoklesschwert.

Alma & Oskar

I.I. Amour fou in den Wiener Künstlerkreisen. Oskar Kokoschka (1886-1980), da denkt man sofort an die Puppe in Lebensgrösse, die der Maler von Alma Mahler anfertigen liess und die er überall mitnahm, nachdem Alma ihn verlassen hatte. Eine Story wie ein Hollywoodfilm und folgerichtig ist sie nun auch auf der Leinwand zu sehen, trotz der Leidenschaften nicht als Romanze, sondern als bittersüsse Tragödie. Denn Alma hatte mehr im Sinn als die ewige Geliebte von Oskar Kokoschka zu sein, einem jungen Maler, der in der Gesellschaft als Outsider galt. Alma hingegen bewegte sich eloquent auf dem gesellschaftlichen Parkett und wollte selbst Karriere machen. Alma Mahler (Emily Cox) ist die Witwe des berühmten Komponisten Gustav Mahler (Marcello de Nardo), als sie 1911 eine Affäre mit dem expressionistischen Maler Oskar Kokoschka (Valentin Postlmayr) beginnt. «Alma, wir beide werden immer auf der Bühne des Lebens sein. Sieh dir die Gesichter um dich herum an. Nicht einer hat die Spannung des Kämpfens mit dem Leben gekannt. Nicht einer. Ausser deinem Geliebten, den du einst in deine Geheimnisse einweihtest“, so raunt Oskar Kokoschka Alma zu. Der eigensinnige Expressionist macht in Wien in Salongesprächen und ersten Ausstellungsversuchen in den Jahren 1911/12 von sich reden. Der damals frisch verwitweten Alma Mahler, die später noch Alma Mahler-Werfel heissen und unzählige Liaisons Dangereuses mit Hugo von Hofmannsthal über Gustav Klimt und Alexander von Zemlinsky bis hin zu Walter Gropius eingehen sollte und so aufgrund ihres exzentrischen Lebenswandels zwischen der Donaumonarchie bis nach New York selbst zum Mythos wurde, blieb die angestrebte Musikkarriere als Komponistin verwehrt. Der Film unter der Regie von Dieter Berner fängt zwar viel Zeit- und Lokalkolorit ein, bestätigt aber als Kostümfilm überholte Konventionen, ohne der Figur der Alma Mahler und ihrem eigenen Ringen um Freiheit und künstlerische Anerkennung Raum zu geben.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil I

I.I. Kampf gegen die KI Künstliche Intelligenz: «Die Entität». Im neuen Mission: Impossible – Dead Reckoning ist Ethan Hunts (Tom Cruise) gefährlichster Gegner eine Software mit einer künstlichen Intelligenz (KI) namens «Entität», mit der sich digitale Daten, wie Telefongespräche, Überwachungskameras, Sicherheitskontrollen am Flughafen und sogar die Ortung von U-Booten manipulieren lassen. Die Story beginnt in der Arktis in der Beringsee auf einem russischen U-Boot namens Sewastopol, das an die grösste Stadt der russisch besetzten Halbinsel Krim erinnert und in der Fortsetzung des Mission Impossible-Abenteuers noch eine Rolle spielen wird. Das U-Boot wird von einem mysteriösen Angreifer versenkt. Ein zweiteiliger Schlüssel, der sich an Bord befand, weckt nun das Interesse unterschiedlicher Parteien. Hunt, der wieder für den Geheimdienst IMF (Impossible Mission Force) tätig ist, soll den Schlüssel beschaffen, auf den auch seine Freundin, die britische Ex-Agentin Ilsa (Rebecca Ferguson) angesetzt wurde. Die abenteuerliche Suche führt Hunt in die Wüste der Vereinigten Arabischen Emirate nach Abu Dhabi, wo Ilsa auf ihn wartet und ihn vor einem Hinterhalt bewahrt. Von dort geht es gemeinsam weiter nach Rom und Venedig, bevor es im Orient-Express zum Showdown kommt. Hunt begegnet der smarten Meisterdiebin Grace (Hayley Atwell) und dem alten Bekannten Gabriel (Esai Morales), den er für tot hielt und der die KI-Software vertritt. Guardians Of The Galaxy-Star Pom Klementieff spielt die tödliche Assistentin von Gabriel und liefert sich mit ihrem gepanzerten Truck mit Ethan Hunt und Grace in einem aufgetunten gelben Fiat 500 eine atemlose Verfolgungsjagd durch Rom über enge Gassen und die Spanische Treppe hinab. James Bond und Hitchcock lassen grüssen! Hunt ist auf der Jagd nach Gabriel, der einen Teil des Schlüssels besitzt, der die Menschheit bedroht. Harrison Ford und die Antikythera standen Pate! Die spannende Story mit KI, die sich der digitalen Wirklichkeit annähert, spektakuläre Stunts wie mit fahrendem Motorrad ins Blaue von den Klippen mit Fallschirm, eine mitreissende Filmmusik von Lorne Balfe und last but not least der unverwüstliche Tom Cruise himself und seine Verbündeten, Benji (Simon Pegg) und Luther (Ving Rhames) in der Regie von Christopher McQuarrie, basierend auf dem Buch von Bruce Geller, machen „Mission Impossible – Dead Reckoning Teil Eins“ zu einem packenden und unterhaltsamen Sommer-Blockbuster. Im kommenden Jahr startet „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil II“.

Die Unschärferelation der Liebe

I.I. Liebenswerte Komödie mit Tiefgang. Die Mittfünfzigerin Greta (Caroline Peters) küsst unverhofft einen älteren Passanten (Burghart Klaussner) an einer Haltestalle auf den Hals, entschuldigt sich dann lautstark und folgt ihm durch die Unterwelt der Metro. Sie lässt ihn nicht mehr aus ihrem Blickfeld und erst nach und nach erfährt man, was sie mit ihm vorhat. Und tatsächlich wacht der alleinstehende Metzgermeister Alexander, der kaum noch Kundschaft in seinem Ladengeschäft in München hat, langsam auf und gewöhnt sich an die unkonventionelle Begleiterin, die neuen Schwung in seinen Alltagstrott bringt. Dem Schauspieler Burghart Klaussner («Das weisse Band») scheint diese Rolle Spass gemacht zu haben. Jedenfalls bringt Greta Alexander dazu, mit ihr in die USA zu reisen und den verschollenen Sohn zu suchen, der sie vor Jahren verlassen hat und nichts mehr von sich hören lässt. Die Reise entpuppt sich zu einer Reise zu sich selbst für die beiden Protagonisten. Der Film, in der Regie von Lars Kraume basierend auf dem Theaterstück «Heisenberg» von Simon Stephens, entlässt uns mit der leisen Anregung, in Liebesdingen selbst etwas mutiger zu sein.

Mon Crime

I.I. Eine charmante Krimikomödie aus Paris. Und eine Paraderolle für Isabelle Huppert, die nach 20 Jahren wieder mit Regisseur François Ozon zusammenarbeitet. Im Paris der 30er-Jahre, pittoresk in Szene gesetzt, schlagen sich die arbeitslose Schauspielerin Madeleine Verdier (Nadia Tereszkiewicz) und die Rechtsanwältin Pauline (Rebecca Marder), die ein kleines Mansardenzimmer über den Dächern von Paris teilen, mehr schlecht als recht durchs Leben. Als Madeleine des Mordes an einem berühmten Theaterproduzenten beschuldigt wird, bei dem sie wegen einer Rolle vorgesprochen hatte, steht ihr die Freundin Pauline tatkräftig zur Seite. Ihr gelingt es mit ihren spitzfindigen Dialogen vor Gericht, dass die eigentlich unschuldige Madeleine wegen Notwehr freigesprochen wird. Ein neues Leben beginnt für die beiden, doch Ruhm und Ehre sind in Gefahr, als eine gewisse Odette Chaumette (Isabelle Huppert) die Bühne betritt und behauptet, sie sei die richtige Mörderin und habe das Verbrechen begangen. Der alternde Star aus der Stummfilmzeit hofft so, sich dem Publikum wieder in Erinnerung zu rufen. Doch anstatt sich die Frauen bekämpfen, schmieden sie einen gemeinsamen Plan: MeToo lässt grüssen. Eine vergnügliche Charade mit köstlichen Dialogen, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Der Film basiert auf dem gleichnamigen 1934 verfassten Theaterstück von Georges Berr und Louis Verneuil.

Indiana Jones und das Rad des Schicksals

I.I. Popcorn-Kino für die ganze Familie. In einer Zeit, in der Alt-Rocker wie Mick Jagger, Bob Dylan oder Sir Paul McCartney über 80 Jahre zählen wie der gegenwärtige US-Präsident Joe Biden, darf auch Indiana Jones sprich Harrison Ford wieder aus der Versenkung auftauchen. Umsomehr, als er anfänglich (1944) mit künstlicher Software-Intelligenz Jahrzehnte jünger aussieht und den Traum ewiger Jugend seinem Publikum erfüllt. Damit rechnen konnte man allerdings nicht, dass nochmal ein Film aus der Jones-Kaderschmiede entsteht, aber der unverwüstliche Harrison Ford ist auf vielfachen Wunsch wieder in den Sattel gestiegen. Abenteuer aus der Mottenkiste? Man lehnt sich gemütlich zurück und schaut zu, wie der gewiefte Held als Action-Archäologe mit seiner Patentochter und zeitweisen Gegenspielerin Helena Shaw (Phobe Waller-Bridge) eins ums andere Mal aus vertrackten Situationen wieder herauskommt. Dazu gehören ein flotter Ritt durch New Yorks Metro vor einem nahenden Zug, schöne Bilder aus verschiedenen Ländern wie Kairo und Ägypten (gedreht wurde in Tunesien) oder Athen, das passt zur Antike und dem geheimnisvollen Antikythera, einem Artefakt, das eine Zeitreise bewirken kann. Allzuviel sollte man nicht preisgeben, denn die Schatzsuche macht unbedingt Spass. Dass immer wieder Nazis in Indiana Jones-Filmen auftauchen, die gewohnt klischeemässig agieren, gehört wohl zur DNA der Stories. Die Zeit zurückdrehen möchten aber, siehe oben, nicht nur Nazis, diesmal in der Person von Jürgen Voller (Mads Mikkelsen), der dem Artefakt ebenfalls nachjagt, um die Zeitgeschichte zu verändern.

La Syndicaliste

I.I. Geschichte einer Gewerkschafterin. Der Film unter der Regie von Jean-Paul Salomé (Frankreich/Deutschland 2022) erzählt die wahre Geschichte einer Gewerkschafterin in den 70er Jahren, die sich für die rund 10 000 Arbeiter:innen im Atomkonzern Areva einsetzt. Sie bekommt Dokumente in die Hände, dass der staatliche französische Stromkonzern EDF Areva zerschlagen und an China verkaufen will. Die resolute Maureen Kearney (Isabelle Huppert) gerät in das Fadenkreuz von Konzernbossen und Ministern im Elysée und in einen Strudel von Bedrohungen, die sie fast das Leben kosten. Die Geschichte hört sich unwahrscheinlich an, denn Kearney wird in ihrer Wohnung gefesselt, geknebelt, gefoltert, vergewaltigt und psychisch erniedrigt. Dass sie alles überstanden hat, grenzt nahezu an ein Wunder. Auch die polizeilichen Untersuchungen geraten zu einem Spiessrutenlauf, indem man ihr die Vergewaltigung mit einem Messer nicht abnimmt und es infolgedessen noch einmal nachstellen will. Eine unzumutbare Prozedur, daran nicht zu zerbrechen. Sie wird als Lügnerin verurteilt, sie habe den Überfall selbst inszeniert, weil man sie aus dem Weg haben will. Kearney legte Berufung ein und wurde 2018 freigesprochen. Die Areva-Arbeiter:innen waren längst alle entlassen und China am französischen Strommarkt beteiligt worden. Der Überfall war kein Thema mehr. Eine haarsträubende Geschichte mit der überragenden Isabelle Huppert.

The Empire of Light

I.I. Eine Reverenz an das Kino steht im Mittelpunkt des melodramatischen Epos von Regisseur Sam Mendes. Ein Filmpalast namens Empire Cinema an der südenglischen Küste ist der Handlungsort in den tristen 1980-er Jahren Grossbritanniens unter der Regierung unter Margaret Thatchers. Das Empire hat seine besten Tage hinter sich, ein mehrstöckiger Bau, der längst nicht mehr alle Säle geöffnet hat, im Umfeld von Sozialwohnungsblöcken an der meist verwaisten Strandpromenade. Dennoch ein Zufluchtsort für die Arbeiterklasse, Einwanderer und Skinheads, die randalierend durch die Strassen pöbeln. Die Empfangsdame Hilary (Olivia Colman), eine Frau mittleren Alters, wird vom autoritären Kinobesitzer Mr. Ellis (Colin Firth) sexuell und emotional ausgenutzt, der sie regelmässig in sein Büro ruft, von den Kollegen nicht unbemerkt. Olivia Colman verkörpert die Figur mit unterdrückter Aggression und Resignation, während Colin Firth als schmieriger Vorgesetzter um ihre Nähe buhlt. Jede der Figuren transportiert eine Geschichte, wie im Stile der englischen Sozialdramen von Ken Loach; der Filmvorführer Norman (Toby Jones), der seinen Sohn im Stich liess, die junge Punkerin Janine (Hannah Onslow), die wegen ihrer blauen Haare von Ellis verspottet wird, der vermutlich schwule Neil (Tom Brooke) und der junge smarte Schwarze Stephen (Michael Ward), der die Brigade neu verstärken soll und von Hilary unter die Fittiche genommen wird. Sie führt ihn in die täglichen Aufgaben ein, und Stephen beginnt mit der burschikosen Hilary eine Romanze. Sie treffen sich regelmässig in der obersten Etage, in der ein Konzertflügel, grosse Tische und eine grosse Front von Panoramafenstern an vergangene Glanzzeiten erinnern. Doch Stephen wird von Rassisten auf der Strasse verfolgt, und ihre unterschiedlichen Zukunftspläne, Stephen will Architekt werden und wird an ein College gehen, verunmöglichen eine dauerhafte Beziehung. Hilary kämpft um ihre psychische Gesundheit und möchte sich aus der Umklammerung von Mr. Ellis befreien; an einem Festabend im Empire kommt es zum Eklat. Ist das Leben sonst eine Sackgasse, scheint immerhin im Lichtspiel noch ein Wandel möglich: «Alles ist gut und alles wird gut werden», zitiert Mendes aus «Willkommen Mr. Chance» von Hal Ashby, den sich Hilary in einem leeren Saal des Empire anschaut. (Ab 20. April im Kino)

All the Beauty and the Bloodshed

I.I. Der sechste Langfilm der US-amerikanischen Dokumentarfilm-Regisseurin und Oscar Preisträgerin Laura Poitras ist gleichzeitig ihr erstes Künstlerporträt. Hinter dem Film stehen die Produktionsgesellschaften Participant von Jeffrey Skoll sowie Praxis Films, die auch Poitras vorangegangene Werke produziert hatten. Sie begann ab 2019 mit Nan Goldin zu arbeiten, zwei Jahre nachdem die Künstlerin den Kampf gegen die mächtige Sackler-Familie aufgenommen hatte. Poitras beschrieb die Dreharbeiten als sehr intim. Goldin und sie hätten sich jeweils am Wochenende in ihrem Wohnzimmer getroffen und geredet. Die Filmemacherin war zuerst vom Thema Sackler angezogen: «Ich fühlte mich zuerst von der heutigen Horrorgeschichte einer Milliardärsfamilie angezogen, die wissentlich mit Opioiden eine Epidemie verursachte und dann viel Geld in Museen steckte, im Austausch für Steuerabschreibungen und die Benennung von Galerien», so Poitras. Später wurde ihr bewusst, dass der Kern von All the Beauty and the Bloodshed eigentlich Nan Goldins Kunst, ihrer Fotografie und dem Erbe ihrer Freunde, der Familie und ihrer verstorbenen Schwester Barbara gelte. Poitras betitelte es als «Ein Vermächtnis von Menschen, die aus Amerika fliehen». Der Film wurde international mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. in Venedig 2022 mit dem Goldenen Löwen.

Roter Himmel

I.I. Magische Intensität. Christian Petzold verhandelt in seinem neuen Film das Shakespear’sche Sein oder Nichtsein, ob man möglicherweise auf der Suche nach Sinn das Leben selbst verpasst. Der Sommerfilm an der Ostsee spielt mit einer Clique von jungen Leuten auf der Suche nach dem eigenen Ich, nach Erfüllung, Glück und Unbeschwertheit, doch Leichtigkeit und Verlorenheit liegen nahe beieinander. Dass die Story nie zu schwer wirkt, verdankt sie der Poesie und Zärtlichkeit, mit der Regisseur und Drehbuchautor Christian Petzold («Undine») sie erzählt. Hervorragend gespielt, unter anderem von Paula Beer, Thomas Schubert und Matthias Brandt, bezaubert «Roter Himmel» mit magischer Intensität. Der Film wurde an der Berlinale mit dem Grossen Preis der Jury ausgezeichnet.

to be continued