Die «Göttliche Ordnung» in Frage gestellt

Von Rolf Breiner

In der Schweiz begehrten Frauen erst spät gegen die männliche Domäne auf, gegen das einseitige Stimmrecht. Petra Volpe hat über solch aufmüpfige Frauen 1971 im Appenzellerischen einen Spielfilm gedreht: «Die göttliche Ordnung» wird unterhöhlt und in Frage gestellt. Ein Film, der ein altes Thema aufgreift – beherzt, stimmig, ganz und gar nicht bierernst. Wir sprachen mit der Regisseurin Petra Volpe und der Hauptdarstellerin Marie Leuenberger.

Ihr Schicksal scheint vorgezeichnet: Haus und Herd, Mann und Familie. Man schreibt das Jahr 1971, und Nora Ruckstuhl (Marie Leuenberger) scheint mit ihrem Dasein als brave Ehefrau in einem Appenzeller Dorf zufrieden zu sein. Ihr Mann Hans (Max Simonischek, «Der Verdingbub»), ein angesehener Handwerker, meint es gut mit ihr, verweigert ihr aber eine gewisse Freiheit und Selbstbestimmung, etwa als sie ihn bittet, wieder arbeiten zu dürfen – trotz zweier Söhne. Sie ist vom guten Willen ihres Mannes abhängig – privat wie gesellschaftlich und politisch. Als Hanna (Ella Rumpf), Tochter ihrer Schwägerin weggesperrt wird, weil sie nicht den Normen entspricht und sich eigene Freiheiten nimmt, muckt auch Nora auf. Doch erst, als ihr Mann im WK weilt und die ältere Vroni (Sibylle Brunner), ehemalige «Bären»-Wirtin, sie animiert, aktiv in einem Komitee fürs Frauenstimmrecht zu werden, wagt sie sich aus der häuslichen Enge und Defensive. Verbündete für ihre Kampagne – die Abstimmung für oder gegen das Frauenstimmrecht steht bevor – sind Grazielle (Marta Zoffoli), eine geschiedene Italienerin, die den «Bären» übernimmt, und Schwägerin Theresa (Rachel Braunschweig). Man wagt sich gar nach Zürich, wo eine Demo fürs Frauenstimmrecht stattfindet. Nebenbei erfahren sie und Kolleginnen in einem Workshop mehr über das Frausein und die unterdrückte Lust.

Die Weibsbilder aus Appenzell gehen daheim in die Offensive und werden prompt von Mannsbildern aufs Korn genommen, bedrängt und eingeschüchtert. Hans, der ahnungslose Heimkehrer, fällt schier aus allen Wolken, als er seine Frau, neu gestylt und mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein gerüstet, in vorderster Fron der Aktivistinnen sieht und sie zur Rede stellt. Der Haussegen hängt schief, und Nora und die Abstimmung…?

Petra Volpe, die sich bereits mit dem Spielfilm «Traumland» einen Namen gemacht und für das Drehbuch von «Heidi» verdient gemacht hat, entwickelte seit 2011 die Idee zum Sturz der «Göttlichen Ordnung». Ein Thema, bei vielen Eidgenossen und jungen Stimmbürger ad acta gelegt oder vergessen. Ein später Schritt zur Emanzipation: Am 7. Februar 1971 wurde das Frauenstimmrecht in der Schweiz tatsächlich angenommen – von den Männern!

Gedreht wurde der Spielfilm hauptsächlich in Trogen, AR, aber auch in Herisau, Auenstein, im Kanton Aargau und in Zürich. Mit 3,3 Millionen Franken gehört der Film zu den günstigen Produktionen, komplett in der Schweiz finanziert. Er gewann an den Solothurner Filmtagen 2017 den Prix de Soleure. Wie schon der Titel «Die göttliche Ordnung» andeutet, hat Petra Volpes historisch verankerter Spielfilm durchaus ironische und humorvolle Aspekte. Es gelingt ihr spielerisch, ein ernstes Thema nicht bierernst abzuhandeln, sondern stimmig und sehr menschlich zu erzählen und nahe zu bringen. Keine Schulstunde, kein aufgeputschtes Drama, sondern eine liebenswürdige, aber einsichtige Rückbesinnung und Erinnerungsarbeit. Ein kleiner Schritt der Emanzipation in der Schweiz – vor gut 46 Jahren.

«Nur mit Galgenhumor erträglich»

Interview mit der Regisseurin Petra Volpe

Die Schweizerin Petra Volpe, geboren 1970 in Suhr AG, hat sich einen Namen mit dem Film «Traumland» (2013) gemacht. Als Drehbuchautorin war sie auch für den Erfolg der «Heidi»-Neuverfilmung verantwortlich. Jetzt hat sie mit «Die Göttliche Ordnung» ein bisher vergessenes Schweizer Thema fürs Kino aufbereitet als Autorin und Regisseurin.

Sie besitzen das schweizerisch-italienische Bürgerrecht. Nehmen Sie Ihre Wahlrechte wahr?

Petra Volpe: Ich wähle in der Schweiz, hier bin ich ein sozusagen ein politischer Mensch. In Italien kenne ich mich diesbezüglich weniger aus.

Wie und wann sind Sie auf das Thema Frauenstimmrecht gestossen?

Die Idee wurde vom Produzenten Reto Schaerli angestossen vor etwa fünf Jahren. Wir fragten uns: Wieso hat es so lange gedauert, warum hat niemand dazu einen Film gemacht? Da haben wir beschlossen, das Thema anzupacken und eine Tragikomödie zu produzieren.

Wie sind Sie das Thema angegangen?

Für den Film habe ich intensiv im Internet, im Archiv der Gosteli-Stiftung recherchiert, habe Bücher gelesen usw. Dieses Thema hat mich aber schon immer beschäftigt, die Frau in der Gesellschaft, ihre Geschlechterrolle, die Gleichberechtigung.

Sie haben den Kampf ums Frauenstimmrecht an einen kleinen Personenkreis festgemacht und die Geschichte vorwiegend in Appenzell angesiedelt. Was hat Sie dazu bewogen?

Auf dem Weg zum Film sind diese Figuren irgendwie auf mich zugekommen und in die Filmentwicklung eingeflossen. Figuren eben, die Kämpferinnen wurden und Zivilcourage zeigten. Alle stehen für eine bestimmte Haltung und Stellung in der von Männern dominierten Gesellschaft. So drückt jede für sich aus, wie und wodurch sie von Gesetzes wegen benachteiligt wurden. Hans beispielsweise kann seiner Frau Nora per Gesetz verbieten, einer bezahlten Arbeit nachzugehen. Frauen waren abhängig von Männer, auch weil Geld Männersache war. Frauen waren so etwas wie Besitz. Der Schauplatz Appenzell steht stellvertretend für die Schweiz. Ich wollte eine Geschichte erzählen, die sinnlich ist, und eine historische Kuriosität sinnlich erfassen.

Wie haben Sie es mit sprachlichen Duktus und Dialekt gehalten?

Wir haben uns auf St. Galler Agglomerationsdialekt geeinigt, diesbezüglich auch Sprachübungen gemacht. Die sprachliche Färbung sollte bei allen gleich sein. Ein Dialektcoach hat geholfen.

Obwohl die Männer die Bösewichter sind, vermeiden Sie es, diese Männer in die Pfanne zu hauen. Insofern wirkt Ihr Film auch versöhnlich.

Ich merke, dass der Film auch Männer sehr berührt, weil er eben nicht anklagt. Auch die Männer im Film leiden unter der rigiden patriarchalen Struktur – sie werden genauso in Rollen gezwängt wie die Frauen.

Ihr Film ist keineswegs bierernst, lehrerhaft oder missionarisch, keine Geschichtslehrstunde also, sondern ein Zeitbild, das einen Mikrokosmos beschreibt – komisch und ernsthaft zugleich. War das Ihre Intention – zu unterhalten, zu erinnern und wachzurütteln?

Film ist Verführung. Man soll auch etwas angucken, was schmerzhaft ist, dabei hilft der Humor. Es ist wichtig, die Zuschauer zu unterhalten und kann doch gleichzeitig ein tiefschürfendes Thema behandeln. Angesichts des politischen Klimas um 1971 muss man schon Galgenhumor haben, um das auszuhalten. Das Thema Solidarität und Gleichberechtigung ist weiter wichtig. Wir sind noch nicht am Ende angelangt, wir müssen wieder bissiger, aggressiver werden.

Wie kam es übrigens zum Filmtitel «Die göttlich Ordnung»?

Es ist ein Originalzitat der Stimmrechtsgegnerinnen von 1971: «Frauen in der Politik sind gegen die Göttliche Ordnung».

Jetzt startet der Film in Schweizer Kinos, geht er auch ins Ausland. Und woran arbeiten Sie demnächst?

Der Film wird weltweit verkauft. Am 3. August startet er auch in Deutschland. Grade schreibe ich an einer Miniserie mit dem Titel «Frieden» – es geht um die Schweiz im Jahre 1945.

Marie Leuenberger: «Meine Wahrnehmung wurde geschärft

Gespräch mit der Schauspielerin Marie Leuenberger

In Berlin 1980 geboren und in Basel aufgewachsen, lebt Marie Leuenberger mit ihrer Familie und zwei Kindern in Berlin. Sie schaffte den Durchbruch als «Standesbeamtin» (2009) und erhielt den Schweizer Filmpreis. Nun spielt sie Nora, die Frau mit Zivilcourage, im Kinofilm um das Frauenstimmrecht 1971: «Die Göttliche Ordnung».

Sie sind schweizerisch-deutsche Doppelbürgerin, nehmen Sie Wahl- und Stimmgelegenheiten auch wahr?

Marie Leuenberger: Ja, sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland.

Hat es Spass gemacht, in die 70er-Jahre einzusteigen und eine kleine «Revolution» in der Provinz anzuzetteln?

Ja, sich in andere Welten und Zeiten einzufühlen, ist Teil meines Berufs. Es waren andere Zeiten, nicht nur was Kleidung, Maske etc. betrifft, sondern auch das Sprechen hatte eine andere Färbung, es gab andere Formulierungen. Die Menschen haben sich weniger in Szene gesetzt, wenn sie ihre Meinung sagten.

Wie haben Sie Nora, die Hauptfigur, entwickelt, geformt?

Ich habe viel recherchiert und mir Archivaufnahmen aus der Zeit angesehen. Es gibt eine schauspielerische Herangehensweise an Figuren, bei der man sich fragt, was sie für ein Tier sein könnte. Ich habe lange überlegt, bei Nora Ruckstuhl bin ich allerdings auf eine Pflanze gekommen: Sie ist eine Blume, die wächst und aufblüht. Sie beginnt, die Welt anders wahrzunehmen, sie wächst mit dem Thema, eben dem Kampf ums Frauenstimmrecht.

Viele Frauen waren vor und hinter der Kamera an der «Göttlichen Ordnung» beteiligt. Haben Sie das speziell wahrgenommen?

Nicht wirklich, denn es gab dennoch genügend Männer am Set, zudem kommt es meiner Erfahrung nach meistens nicht aufs Geschlecht an, sondern auf den Charakter. In der Filmbranche sind die Frauen noch sehr in der Minderheit, 80 % der Filmförderung geht an Männer. Es gibt einen interessanten Test, der so genannte Bechtle-Test (1985) nach der amerikanischen Cartoon-Zeichnerin Alison Bechtle. Drei Fragen müssen mit ja beantwortet werden, damit ein Film den Test besteht:

1. Gibt es mindestens zwei Frauenrollen? 2. Reden die Frauen miteinander? 3. Und sprechen sie etwas anderes als Männer? Sie können ja selber mal testen, wenn Sie das nächste Mal den Fernseher einschalten.

Haben Sie mit dem Film abgeschlossen?

Ich habe mich von meiner Figur Nora verabschiedet, aber das Thema beschäftigt mich weiter. Der Film hat grosse Nachhaltigkeit. Meine Wahrnehmung für die Rolle der Frau in unserer Gesellschaft wurde geschärft. Gerade in der Schweiz braucht es noch viel mehr Unterstützung für junge Familien, sprich Vaterschaftsurlaub, bezahlbare Krippenplätze und ganz allgemein Lohngleichheit.

Seit 2014 spielen Sie in der anspruchsvollen ZDF-Krimireihe «Neben der Spur» an der Seite von Ulrich Noethen und Jürgen Maurer die Ermittlerin Anna Bartholomé. Geht es weiter?

Ja, wir verfilmen ja die Thriller vom Australier Michael Robotham. Es gibt noch einige, die noch nicht umgesetzt wurden und der Autor ist gleichzeitig fleissig am neue Krimis schreiben…

Schweizer Filmpreis 2017: Göttlich

rbr. Das Jahr 2017 ist noch verhältnismässig jung, und schon wurden die Schweizer Filmpreise 2017 verliehen, benannt nach der kantigen Kristall-Trophäe «Quartz». Schauplatz war am Freitag, 24. März, das Genfer Bâtiment des Forces Motrices. Und es kam wie erwartet. Die beiden bisher erfolgreichsten Filme, was Interesse, Resonanz und Renommee angeht, sahnten ab: Die feinsinnige Komödie übers Frauenstimmrecht 1971, «Die Göttlichen Ordnung», und der herzhafte Animationsfilm «Ma vie de Courgette» (oder «Mein Leben als Zucchini» in der Deutschschweiz) wurden je dreimal mit einem Quartz ausgezeichnet. Überraschend auch als bester Film, mit über 60 Minuten hatte «Courgette/Zucchini» Spielfilmlänge und fiel deshalb aus der Kategorie Animation. Regisseur Claude Barras freut‘s. Dazu kamen Quartze für die Filmmusik (Sophie Hunger) und für das Casting der Stimmen (Marie-Eve Hildbrand).

Göttlich freuten sich auch die Frauen, die nicht nur das Wahlrecht eroberten, sondern auch drei Filmpreise: Beste Darstellerin Marie Leuenberger, die bereits 2010 einen Quartz gewann, beste Nebenrolle Rachel Braunschweig und bestes Drehbuch Petra Volpe, die ja auch Regie führte.

Zwei Trophäen konnte auch Megamime Bruno Ganz heimnehmen, einmal einen Ehrenpreis fürs Gesamtwerk, dann als bester Darsteller in «Un Juif pour l‘exemple». Dieser Film um die Ermordung eines jüdischen Viehhändlers durch Schweizer Nazis und den Schriftsteller Jacques Chessex, der den Fall 2009 aufrollte und dafür angefeindet wurde, fand zu Unrecht 2016 nur wenig Publikumsresonanz in den Kinos. Im Bereich Kurzfilme wurde zwei Filme ex aequo ausgezeichnet: «Bon Voyage» von Marc Raymond Wilkins und «La femme et le TGV» von Timo von Gunten.

Weitere Filmpreise:

Bester Dokumentarfilm: «Cahier africain» von Heidi Specogna,

Bester kurzer Animationsfilm: «Au revoir Balthazar» von Rafael Sommerhalder,

Beste Kamera: Simon Guy Fässler («Un Juif pour l‘expemple»),

Beste Montage: Kaya Inan («Cahier africain»),

Bester Abschlussfilm: «Digital Immigrants» von Norbert Kottmann und Dennis Stauffer.

PS. Die Filmpreise 2017 sind in sich schon ein Widerspruch. Einerseits bezieht sich die Quartz-Auszeichnung auf Produktionen 2016, andererseits aber auch auf Filme wie «Die Göttliche Ordnung», die erst 2017 ins Kino kamen. Was gilt eigentlich: das Produktions- oder Kinojahr?

Keine Preisverleihung ohne Schweizer Fernsehen. Doch die Präsentation und Gespräche mit den Siegern und anderer durch Monika Schärer, Iris Jimenez und Giada Marsadi nach der Verleihung waren eine Zumutung und boten ein ärgerliches Kauderwelsch. Am meisten nervte bei der drei Landessprachen-Moderation die schrille Voice-over-Stimme. Zum Abschalten.

«Das politisch-korrekte Innenstadt-Grünbürgertum nicht so freundlich darstellen»

Josef Hader und die Tragikomödie «Wilde Maus»

Von Rolf Breiner

In Österreich legte die «Wilde Maus» beim Start im Februar mit annähernd 100 000 Zuschauern einen rasanten Start hin. Die rabenschwarze Komödie um einen geschassten Musikkritiker von und mit Josef Hader beschreibt lakonisch, ironisch und tragikomisch die Irrungen und Wirrungen eines Mannes, der auf Rache sinnt und einer Achterbahn der Gefühle ausgesetzt ist. Wir sprachen mit dem Kabarettist und Schauspieler Josef Hader, der nicht nur das Drehbuch geschrieben hat, sondern auch Regie führte und die Hauptrolle spielte.

Das sitzt er nun – baff und bitterböse: der Kritikerpapst Georg (Josef Hader), der von sich glaubte, er sei unantastbar, unersetzbar. Und nun setzt man, sprich der Chefredaktor Waller (Jörg Hartmann), ihm bei einer Wiener Zeitung den Stuhl vor die Tür. Seine Leser würden aussterben oder seien tot, meint zynisch der Chef. Print und Kritikern seien eh nicht mehr gefragt, er solle doch ein Buch schreiben. Georg packt seine sieben Sachen und steht auf der Strasse – fassungslos, und muss ein, zwei Abende später erleben, dass die junge Journalistin (Nora von Waldstätten), die wohl wenig Ahnung von Musik und Oper hat, dennoch ihren Job ganz gut macht. Es scheint, dass auch der grosse Georg ersetzbar ist. In ohnmächtiger Wut sinnt der Feingeist auf profane Rache, zerkratzt das Auto des Chefs, pinkelt an dessen Haustür und randaliert. Fatal, Georg stromert durch Wien und weiht seine Frau Johanna, eine Therapeutin (Pia Hierzegger, die auch im realen Leben Haders Partnerin ist), nicht in seine Arbeitslosensituation ein. Rache befriedigt nicht, macht nur böse und klein. Um die Zeit totzuschlagen, fährt er häufiger eine mit einem Touristenbähnlein, bisweilen auch allein. Dabei macht er die Bekanntschaft mit Fahrleiter Erich (Georg Friedrich), der bald einmal auch ohne Job dasteht. Und der animiert den kriselnden Wohlstands-Kritiker, ins Fahrgeschäft einzusteigen. Mit Georgs finanziellen Hilfe pachten sie die «Wilde Maus», eine in die Jahre gekommene Achterbahn.

Doch letztlich kann auch die «Wilde Maus» den verzweifelnden Melancholiker nicht trösten. Georg kriegt einfach nicht mehr die Kurve, verkriecht sich aufs Land, flüchtet sich in Alkohol und sucht sein (Un)heil im Suizid. Da sitzt er nun, ruiniert, nackt erstarrt im tiefen Schnee und wartet auf die Erlösung, den Tod, aber selbst der kümmert sich nicht um den Kerl.

Ein echter Hader: Georg verliert den Boden unter den Füssen. Und die Gesellschaft, sein Umfeld, kümmert es nicht, sie merkt es nicht einmal. In seinem bitterbösen, komisch wie tragischem Existenzdrama «Wilde Maus» kennt Hader kein Pardon und demontiert Gutbürger wie Gesellschaft. Haders abgründige Groteske gipfelt in einem aberwitzigen Schnee-Showdown. Die schwarze Komödie endet in Schneeweiss. Wahnsinn!

Sie waren mit ihrem Film zur Berlinale eingeladen. Wie war Ihre Erfahrung in Berlin?

Josef Hader: Zuerst die Premiere im Berlinale Palast, dann eine Aufführung im Friedrichstadtpalast vor einem grossen, zahlendem Publikum – das war dann richtig gut.

Ihr Mitspieler in der «Wilden Maus», Georg Friedrich, tanzte quasi auf zwei Hochzeiten und gewann einen Silbernen Bären für seine Rolle im Film »Körper und Seele». Wie lange kennen Sie sich?

Richtig, der Georg war in zwei Wettbewerbsfilmen dabei. Wir kennen uns schon lange. Wir haben 2004 zum ersten Mal beim Film «Silentium» zusammengearbeitet, danach 2010 im Fernsehzweiteiler «Aufschneider». Da gings um Pathologen.

Für die «Wilde Maus» haben Sie nicht nur das Buch geschrieben und die Hauptrolle gespielt, sondern auch Regie geführt. Was hat Sie an dieser Dreifachaufgabe gereizt?

Gereizt hat mich, nachdem ich allein das Drehbuch geschrieben hatte, auch Regie zu führen. Kurzfristig wollte ich die Hauptrolle abgeben, habe mich dann aber dagegen entschieden.

Wann wurde die «Wilde Maus» quasi geboren?

Gut drei Jahre vor Drehbeginn habe ich mich bereits mit dem Buch befasst.

Hat es im Lauf dieser Zeit eine Entwicklung der Hauptfigur gegeben?

Bei mir ist es so, dass die Figuren von Drehbuchfassung zu Drehbuchfassung plastischer werden. Die Grundgeschichte um einen Mann, dem gekündigt wurde, war immer gleich. Es ging immer um einen Musikkritiker, auch weil ich klassische Musik im Film haben möchte und die wollte ich möglichst zwanglos in den Film integrieren.

Klassische Musik ertönt aber auch beim Fahrgeschäft im Prater. Ist das ein Gag von Ihnen…

Das passiert tatsächlich im Prater, dort, wo es besonders touristisch zugeht beim Riesenrad, wird auch klassische Musik gespielt. In der Szene, wo wir Achterbahn fahren, war es übrigens die Siebente von Beethoven.

Auch die «Wilde Maus» ist real…

Die gibt es im Prater, und wie man mir erzählte, stand sie auch beim letzten Zürcher Knabenschiessen. Die «Wilde Maus» ohne Looping geistert also immer noch durch die Jahrmärkte.

Den Filmtitel kann man zweideutig lesen, hier das Fahrgeschäft, dort der arbeitslose Kritiker, der ausrastet und wild wird…

Das passt.

Herr Hader, verzeihen Sie den Kalauer: Aber hadern Sie mit der Welt, in denen sich ihre Ihren Helden, verlieren?

Natürlich, Helden, die im Einklang mit der Welt stehen, finden sich eher selten in einer Filmhandlung. Da gäbe es nicht viel zu erzählen.

Der geschasste Musikkritiker droht, Amok zu laufen, erstarrt, vereist letztlich. Das Finale im Schnee ist witzig wie tragisch.

Das passiert automatisch. Wenn ich etwas schreibe, hat es die beiden Farben, das Tragische und das Komische.

Der Schlussakt ist extrem, als Zuschauer bekommt man das Frösteln. Wie haben Sie’s ausgehalten – nackt im Schnee?

Das war nicht so schwer, wie’s vielleicht ausschaut. In der Nähe konnte ich mich immer wieder aufwärmen. Das ist alles real, also echter Schnee – so etwas kann man künstlich nicht erzeugen.

Eine schwarze Komödie mit schneeweissem Hintergrund. Taut die tragische Figur am Ende auf? Kommt der Held mit sich ins Reine?

Vielleicht. Ich denke, im Schnee sieht man, dass der Mann alles verliert bis auf die Unterhose, dass er nackt dasteht und unter diesen Umständen leichter bereit ist, für die Zukunft etwas zu lernen. Wenn der Georg wirklich die Kurve kriegt, dann wahrscheinlich nach dieser Schneeszene.

Die Entwicklung des Helden hat bestimmte Takte: Kündigung, Krise, Wut, Rache, Verzweiflung. Was kommt danach?

Verzweiflung ist ein warmes, ein hitziges Gefühl. Ich denke mir, dass am Ende Wärme durch Reibung entsteht.

Im Konflikt lauert die Komik…

Konflikte sind immer Quelle für Tragikomik, für alle möglichen Gefühle.

Ihren Film kann man auch als Satire oder Groteske auf den bürgerlichen Kulturbetrieb und Arbeitslosigkeit lesen. Sind das Ihre Intentionen?

Meine Intention war sicher auch, mein Milieu – das politisch-korrekte Innenstadt-Grünbürgertum – nicht so freundlich darzustellen. Es ist ein Thema, das auch in meinen Kabarettprogrammen eine Rolle spielt. Darin kommen Leute vor, die auch im Publikum sitzen, so dass diese Leute auch ein Stück über sich selber lachen müssen. Das habe ich ganz intuitiv auch im Film gemacht.

Auf den Punkt gebracht: Wie würden Sie Ihren Film charakterisieren?

Eine Satire aufs Bürgertum, gleichzeitig ein Beziehungsfilm, ein Kommunikations- und Rachefilm, auch ein Freundschaftsfilm über zwei Männer. Die Genres wurden bei mir durch den Mixer gejagt.

Wie sieht es mit der Arbeit an Kabarettprogrammen aus?

Die steht jetzt auf dem Abstellgleis. Vor mir liegen jetzt ein paar Monate Ruhe, Nachdenken und Schreiben. Normalerweise konzipiere ich gern am Vormittag – in einem Schreibbuch, und das auch gern im öffentlichen Raum, in einem Kaffeehaus beispielsweise. Dann erst setze ich mich zuhause vor dem Computer, wenn ich bestimmte Arbeitsabsichten fertig habe.

Ihr Duktus, ihr Stil hat für mich etwas von Aki Kaurismäki – lakonisch, komisch-karg, gleichwohl bitterernst und ironisch. Sehen Sie das auch so?

Ich mag ihn wahnsinnig gern. Er ist einer der Sterne am Filmfirmament sozusagen. Ich finde diese Art von Witz und Lakonie, von Gesellschaftsbild, das er oft zeichnet, einzigartig. Aufgrund der Hingabe und Liebe zu den Filmen wird mir bei Truffaut ganz warm ums Herz. Den mag ich sehr, sehr gern. Ein bisschen Vorbild zur Schneeszene war das Finale aus dem Film «Schiessen Sie auf den Pianisten» von François Truffaut. Da geht’s auch von der Grossstadt in den Schnee.

Nach dem Film ist vor dem Film. Was kommt nach der «Wilden Maus»?

Ich habe in einer Tragikomödie mitgespielt, der heisst «Arthur & Claire» und handelt von einem Mann, der sich nach Amsterdam in eine Sterbeklinik begibt, dann aber eine aufregende Nacht mit einem jungen Mädchen verbringt.

Josef Hader

Geboren 1962 in Waldhausen, Oberösterreich. 1980 Hinwendung zum Kabarett (an der Schule). 1990 Kleinkunstpreis. 1991 «Indien», 1993 verfilmt. 1994-1999 Soloprogramm «Privat». 2000 «Der Überfall», Darstellerpreis in Locarno. 2001 Verfilmung vom Wolf Haas-Roman «Komm süsser Tod», erstmals als Privatdetektiv Simon Brenner. 2004 Zweiter Film als Brenner «Silentium». 2009 Brenner-Krimi «Der Knochenmann». 2012-2013 Tour durch Österreich, Deutschland, Schweiz. 2014/15 vierter Brenner-Krimi «Das ewige Leben». 2016 Als Stefan Zweig in «Vor der Morgenröte». 2017 «Wilde Maus», Berlinale, erstmals Regie.

«Eine lange Reise nach Kurdistan – Edi Hubschmids Buch «Yol» erscheint auf Kurdisch und Türkisch»

Vor 35 Jahren feierte der Spielfilm «Yol» Kinopremiere und wurde 1982 in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet. Das Flüchtlingsdrama, von Schweizern produziert, verhalf Regisseur Yilmaz Güney zu Weltruhm. Nun hat Produzent Edi Hubschmid die bewegten Jahre um diese Filmproduktion in einem Buch beschrieben, das im April in Kurdistan vorgestellt wird – auf Deutsch, Türkisch und Kurdisch.

Von Rolf Breiner

Ein Thema aktueller denn je: Flüchtlingsschicksale, Unterdrückung, Widerstand und Hoffnung. Fünf kurdische Strafgefangene erhalten Hafturlaub. Einer wird aufgegriffen, weil er seine Papiere verloren hat, ein anderer erschossen, ein dritter kommt mit der Freiheit auf Zeit nicht klar. Zwei weitere kehren aus verschiedenen Gründen nicht ins Gefängnis zurück. «Yol» beschreibt ein zerrissenes Land nach dem Militärputsch 1980 und versucht, «die Lebensumstände der Menschen in der Türkei nachzuzeichnen, den Widerstand aus dem Volk, besonders den Widerstand jener Menschen, die als Angehörige der kurdischen Nation leiden, die Situation der Frau in der türkischen Gesellschaft und die schlimmen Folgen einer patriarchalischen Moral» (so Yilmaz Güney im Presseheft 1982).

Der Schweizer Edi Hubschmid, Mitbegründer der Cactus Film AG, und Donat Keusch produzierten den Film unter abenteuerliche Bedingungen. Schauspieler, Autor und Filmer Yilmaz Güney sass im türkischen Gefängnis und hatte dennoch Wege gefunden, seinen Stoff «Yol- Der Weg» quasi auf Distanz zu drehen. Er gab seinem Vertrauten und Mitarbeiter Şerif Gören genaue Regieanweisung, der Film wurde heimlich gedreht. Güney konnte dann aus der Türkei fliehen und vollendete sein Projekt am Schneidetisch in der Schweiz – dank Cactus Film. Edi Hubschmid erzählt, spannend wie ein Krimi, die Ereignisse nach, beginnend mit dem 14. Oktober 1981, als er und Güney aus der Türkei über Athen nach Paris in die Freiheit flogen. Parallel dazu reisten Güney Frau Fatoş und Sohn Yilmaz mit der Swissair nach Zürich. Ein Wiedersehen der Güney-Familien fand in Marseille statt und dann ging’s weiter nach Zürich…

«Wir waren glücklich»

Rückblickend rollt Hubschmid den Werdegang des berühmten türkischen Schauspielers und späteren Regisseurs Yilmaz Güney auf. Die Reise endet (im Buch) mit Filmfestspielen Cannes 1984 und einer Goldenen Palme. «Wir erhielten eine der grössten Auszeichnungen, die es in der Filmbranche zu gewinnen», hält Hubschmid fest. «Wir waren zuoberst angekommen. Und wir waren glücklich.»

«Yol – Der Weg ins Exil» heisst das Buch, das Hubschmid mit verschiedenen Dokumenten (Presseheft, Anmerkungen zu «Yol», Begegnungen mit Güney) bestückt und einem eher bitteren Nachspann beschliesst. Das Vorwort lieferte Xavier Koller, der einen Oscar mit seinem Flüchtlingsdrama «Reise der Hoffnung» gewann. Persönlich hat Koller den Kurden Güney nie kennengelernt, war aber von «Yol» beeindruckt und beeinflusst. Necmettin Çobanoğlu, der in «Yol» mitwirkte, übernahm die Hauptrolle in Kollers Oscar-Spielfilm. Das Buch über Güney und die «Yol»-Produktion liest sich wie eine Reportage und ist wie ein Bilderroman aufgebaut, mit zahllosen Bilddokumenten und Zitaten. Fundiert und lesenswert.

Aufführungen in Kurdistan

Wir trafen Edi Hubschmid im Zürcher Studio Clerici Partner Design, als er mit der Grafikerin Lea Küchler und dem Übersetzer Husên Duzen an der türkisches und kurdischen Endfassung seines Buches arbeitete. Die Zeit drängt, denn bereits am 1. April startet die Retrospektive Yilmaz Güney im Cinema Salim, in der kurdischen Stadt Sulaimani, in der Autonomen Region Kurdistan (Irak). Diese Region Kurdistan ist seit 1970 eine Verwaltungseinheit des Irak – mit weitreichender Autonomie seit 2005. Im Zusammenhang mit der Retro sind Panels u.a. mit Hubschmid am 2. April vorgesehen. Neben den Filmen «Umut – Die Hoffnung», «Duvar – Die Mauer» oder «Sürü – Die Herde» ist auch der preisgekrönte Film «Yol – Die Reise» zu sehen. In der Schweiz ist zurzeit aus juristischen Gründen keine «Yol»-Aufführung möglich (die Rechtslage ist hängig und muss erst noch geklärt werden). Im der Rahmen der Retrospektive in Kurdistan stellt Edi Hubschmid auch sein Buch «Yol – Der Weg ins Exil» vor – auf Deutsch, Türkisch und Kurdisch.

Erbe hochhalten

Husên Duzen, gebürtiger Kurde und wohnhaft im Hamburg, arbeitet als Dolmetscher und Übersetzer, dazu hat er eine Ausbildung als Arzt (Psychiatrie) abgeschlossen. Er hat begeistert die «Yol»-Übersetzung für die türkische und kurdische Ausgabe übernommen. Nicht das erste Mal, so hat er auch den Roman «Hiob» von Joseph Roth und ein Buch über die Grundsätze der Dramaturgie übersetzt. Mutig, findet Hubschmid, dass der Kurde Duzen mit vollem Namen für seine Arbeit jetzt einsteht.

An der kurdischen Ausgabe war auch die Lehrerin Fexriya Adsay beteiligt, sie hat zusammen mit Freunden die kurdische Zeitschrift «Zarema» herausgegeben. Das hat den türkischen Machthabern nicht gepasst, und sie haben die Lehrerin entlassen, so war sie froh, das kurdische Lektorat für Hubschmids Buch zu übernehmen.

Edi Hubschmid «Yol – Der Weg ins Exil. Das Buch», PPP Publishing Partners, Biel, Vertrieb: BoD – Books on Demand, Norderstedt, bod.com. Buchhandel: 35 Franken, Bestellung über die Webseite www.edihubschmid.com 25 Franken plus Porto

Filmtipps

Denial

rbr. Vertuscht, verleumdet, verloren. Ein (juristisches) Ereignis aus den Neunzigerjahren, von vielen unbeachtet oder gar vergessen, ist aktueller denn je. Es geht um Wahrheitsfindung damals und auch heute – angesichts eines US-Präsidenten, der Tatsachen verdreht, Fakten erfindet («Fake News») und sich damit auch noch brüstet. Ähnlich gelagert ist der Streitfall um die Holocaust-Leugnung eines gewissen britischen «Historikers» namens David Irving. Die US-Autorin und Spezialistin für jüdische Zeitgeschichte, Deborah Esther Lipstadt, griff dessen Thesen und Behauptungen an und wurde von Irving 1996 verklagt wegen übler Nachrede und Geschäftsschädigung. Im Zentrum des Justizthrillers «Denial – Verleugnung» steht dann auch der Prozess um den Leugner und Geschichtsfälscher Irving sowie seine dreiste Behauptung, es hätte kein Holocaust, also keine Judenvernichtung unter den Nazis, gegeben. Deborah E. Lipstadt, grandios vertreten und verkörpert durch Rachel Weisz, steht unter Anklage und muss laut britischem Recht beweisen, dass der Holocaust tatsächlich stattgefunden hat. Lipstadt wird aus taktischen Gründen von ihren Anwälten dazu angehalten, nicht im Prozess auszusagen und entsprechend in Erscheinung zu treten, ebenso wenig wie Holocaust-Überlebende. Die Fäden zieht Rechtsanwalt Richard Rampton (Tom Wilkinson) – akribisch, äusserlich ruhig, hochintelligent und strategisch effizient. Sein Gegenspieler ist der raffinierte, aber auch hochnäsige Antisemit Irving (Timothy Spall, «Mr. Turner»). Obwohl Kenner der Materie Ausgang und Verlauf des Prozesses kennen, vermag Regisseur Mick Jackson mit seinem packenden Menschen- und Gerichtsdrama bis zur letzten Minute (110 Minuten) zu fesseln. Immer wieder verlagert er die Ebene vom Gerichtssaal auf persönliche Ebenen. Andeutungen wie eine Exkursionssequenz im polnischen KZ Auschwitz genügen, um an den Horror der organisierten Menschenvernichtung durch die Schergen des Nationalsozialismus zu erinnern. Die Stärken des Film, basierend auf Lipstadts Buch «History on Trial: My Day in Court With a Holocaust Denier», sind Aussparungen, Dialoge (sehr eindrücklich zwischen Rampton und Lipstadt), Authentizität (fast dokumentarisch) und eine brillante Schauspielercrew. Die nachhaltige Bedeutung des Zeitdramas beruht auf die Entlarvung einer Lüge und eines Leugners, der sich in den Mantel eines Historikers hüllt. Für einmal verschafft sich die Wahrheit Recht: Einem Faktenverdreher wird das Handwerk gelegt. Grandios! Botschaft und wichtiges Fazit: Auch Meinungsfreiheit und -vielfalt haben ihre Grenzen: Verleumder, Verbreiter von Lügen, Fälschungen und falsche Anschuldigungen müssen gebremst und zur Rechenschaft gezogen werden. Aktueller denn je!

*****°

The Founder

rbr. Idealisten und Geschäftemacher. Vom Handlungsreisenden zum Millionär oder Wie ein gerissener Fuchs sich ahnungsloses Federvieh holte – könnte man den Film «The Founder» auch überschreiben. Ein Stoff für Hollywood und Regisseur John Lee Hancock («Saving Mr. Banks», «The Blind Side – Die grosse Chance»). Denn es geht um nichts Geringeres als die Entstehung des McDonald-Imperiums. Und das geht so: Der gut 50jährige Handlungsreisende Ray Kroc (exzellent: Michael Keaton) tingelt Mitte der Fünfzigerjahren mit seinem Plymouth durch die amerikanischen Lande, um ein Monstrum von Milchmixer an die Leute zu bringen. Ziemlich erfolglos. Dann stösst er im kalifornischen Nest San Bernardino auf eine neuartige Verpflegungsstätte, heute würde man Fast-Food-Shop sagen. Hier betreiben die Brüder Mac (John Carroll Lynch) und Dick McDonald (Nick Offerman) ein Imbissrestaurant, das grössten Wert auf Schnelligkeit, genormte Produkte und Qualität legt, die Geburtsstätte des Hamburgers à la McDonald. Der gewiefte Kroc erkennt das Verkaufspotenzial, schleicht sich in die «Bruderschaft» als Partner mit grossen Versprechungen ein und gibt dem Produkt Gesicht und Namen: MacDonald’s. Mit dem goldenen Logo-Bogen setzt er eine einprägsame Marke. Die Brüder, Idealisten, die sich eigentlich mit ihrem Lokal bescheiden möchten, werden vom «Haifisch» Kroc quasi ausgepowert und letztlich entmündigt. Der zieht eine Franchisekette weit über Kalifornien auf, heuert jungen Paare an, die mit Begeisterung und Disziplin seine Vorgaben erfüllen, und ist trotz finanzieller Schwierigkeiten nicht mehr zu bremsen. Am Ende sind die Namensgeber die Gelackmeierten und «The Founder» sahnt gewaltig ab, wobei er ja nicht der Begründer, sondern nur der Vermarkter mit Visionen ist. Ein gigantischer Erfolg, auch weil das Fast-Food-Produkt vom Hamburger amerikanische Identität und Philosophie vermittelt und verkauft. – Das Businessdrama zeichnet eine Erfolgsstory made in USA lustvoll und geradezu sarkastisch nach. Das Märchen vom kapitalen Aufstieg ist denn auch eine bittere Tragödie und ein Zeitbild der Fünfzigerjahre. Hancocks Film, der einige Seitenhiebe ans US-Business und den Kapitalismus austeilt, belässt es nicht beim Biopic eines Ehrgeizlings, sondern zieht durchaus Parallelen zu heute. Der schlitzohrige, skrupellose Geschäftsmann Kroc – Abzocker oder findiger Vermarkter? – erinnert zu Recht an den aktuellen Präsidenten, der es mit Ehrlichkeit und Versprechen nicht so genau nimmt, wohl aber von Erfolg und Machtgelüsten geleitet wird. Amerikanisches Kino von der besten Seite.

****°°

Going in Style – Abgang mit Stil

rbr. Alte Knacker knacken die Bank. Das hatten wir doch schon mal. Mindestens einmal im Kino. 1979 schickte Martin Brest (Buch und Regie) eine «Rentner-Gang» (George Burns, Art Carney, Lee Strasberg) mit Marx-Brothers-Masken auf Raubtour. Die endet nicht so glücklich und glimpflich wie in der Neuverfilmung von Zach Braff. Die Ausgangslage bei «Going in Style», Jahrgang 2017, ist etwas diffiziler. Denn die Senioren Willie (Morgan Freeman), Joe (Micheal Caine und Albert (Alan Arkin) handeln aus Not heraus. Sie wurden von ihrer Bank übers Ohr gehauen und stehen nun mittellos da. In der Not, sagt man, frisst der Teufel Fliegen – oder langt zu. Die drei Veteranen wollen den Kelch der Bank, der ihnen verabreicht wurde, nicht schlucken und beschliessen, sich ihr Geld zurückzuholen. Der Testlauf in einem Supermarkt geht ziemlich in die Hosen, doch als der Profi Jesus (John Ortiz) ihnen zur Hand geht, läuft’s schon besser. Und irgendwie drehen sie ihr Ding und sacken ein, aber ein Fahnder (Matt Dillon) ist ihnen auf den Fersen. Es kommt zu einer Gegenüberstellung, und das Herz eines kleinen Mädchens schlägt für den verdächtigten Willie. Das Seniorentrio erlebt – wie wir – am Ende doch noch eine Überraschung. – Die Tollpatschigkeit, Selbstironie, Maskerade der alten Bankräuber, die sich natürlich eher als Rächer der eigenen Misere sehen, der Schabernack, selbst klamaukige Zwischenspiele im Supermarkt können das Vergnügen an dieser Gaunerkomödie nicht trüben. Dazu sind die Altstars zu gut und die Seitenhiebe auf die Abzockergesellschaft, sprich Spekulation, Verantwortungslosigkeit und Gewinnoptimierung, witzig und treffend. Angereichert wird das unterhaltsame Feel-Good-Movie durch Gastauftritte von Ann-Margret und Christopher Lloyd («Back to the Future»).

***°°°

Double Peine

rbr. Das Recht auf Eltern. «Zwei Drittel aller Frauen, die weltweit in Gefängnissen sitzen, sind Mütter», stellte Léa Pool fest. Was passiert mit den Kindern – mit oder ohne Mütter, welche Auswirkungen hat diese Situation? Diesen Fragen geht die Genferin, die seit 1975 in Kanada lebt, in ihrem Dokumentarfilm «Double Peine» nach. Vier Kapitel, vier Schauplätze, Situationen und Verhältnisse: In Nepal werden rund 500 Kinder inhaftierter Mütter von der NGO Prisoners‘ Assistance (PA) betreut. Einige Mütter leben im Gefängnis von Kathmandu mit ihren Kindern, andere geben sie schweren Herzens in die Obhut von Indira Rana Magar (PA). Die drogenabhängige Marie-Nicole sitzt In Québec wegen Diebstahls ein Jahr hinter Gittern. Ihre Kinder Karolyne-Joanny (9) und Audrey-Kym (8) sind von ihr getrennt, leben bei ihrem Vater und seiner neuen Patchwork-Familie. Wut, Trauer und Hoffnung wechseln sich ab bei ihren Besuchen (24 Stunden) im Gefängnis.

Über 20 000 Kinder leben in Bolivien zusammen mit ihren Müttern in Haftanstalten. Isaac (8) etwa besucht eine Schule und speziellen Hort, er kehrt abends zu seiner Mutter zurück. Er scheint zufrieden, hat sich an die Verhältnisse gewöhnt. Die 15jährige Andrea hält die Verbindung mit ihrer Mutter mittels Videokonferenzschaltung aufrecht, organisiert von der Osborne Association in New York. Im Rahmen einer Elternausbildung in der Albion Correctional Facility wird u.a. auch Andrea ein Tagesbesuch zur Graduation-Feier ihrer Mutter ermöglicht. Unterschiedliche Schicksale, unterschiedliche Verhältnisse und Begegnungen– Léa Pools sorgfältig recherchierter und montierter Film ist ein Plädoyer für die Rechte Kinder, deren Eltern, meist Mütter, Haftstrafen verbüssen. Diesen Kindern, oft Opfern des juristischen Systems, will die Filmerin eine Stimme geben und ihre Rechte einfordern. Das tut sie mit starken Bildern, Begegnungen und Proklamationen. Die Bedürfnissen von Müttern und Kinder würden im Strafvollzug zu wenig und zu nachlässig berücksichtigt, so Léa Pool, und kämpft gegen «Double Peine – Doppelte Strafe» für Mütter und Kinder. Die Schweiz scheint diesbezüglich kein Thema, denn sie wurde aussen vorgelassen.

****°°

Ghost in the Shell

rbr. Maschine mit Hirn und Seele. Ein Menschheitstraum oder Alptraum? Immer wieder bevölkerten Roboter in Menschengestalt die Kinoszene. Das war schon in Fritz Langs «Metropolis» (1927) so, führte über «Terminator» oder «Blade Runner» (eine Fortsetzung ist für diese Jahr angesagt) bis ins 21. Jahrhundert. Das führte auch zu Fragen wie: Haben Roboter eine Seele, können sie fühlen, sich gar verselbständigen? Gut zwei Jahre sind seit «Ex Machina» vergangenen, dem britischen Meisterwerk von Alex Garland über einen weiblichen Androiden Ava (Alicia Vikander), der Intelligenz und Gefühle entwickelt. Das jüngste Kinowerk «Ghost in the Shell» von Rupert Sanders geht noch einen Schritt weiter. Die Intelligenz wird nicht technisch entwickelt, sondern eingepflanzt, heisst: Das menschliche Hirn wird einem ausgeklügelten Mechanismus, sprich Roboter, «einverleibt». Regisseur Sanders greift dabei auf den japanischen Manga (Comic) «Ghost in the Shell» von Masamune Shirow aus dem Jahr 1989 und folgende zurück. Für Comic-Kenner wird es etwas befremdlich anmuten, dass die «Heldin» Major Mira Killian (alias Motoko Kusanagi) von einem westlichen Star verkörpert wird, nämlich von der aparten Scarlett Johansson. Abgesehen von der äusserlich westlichen Erscheinung, macht der US-Star dänisch-polnisch-jüdischer Herkunft eine exzellente Figur – ein Kraftpaket mit elektrisierender Ausstrahlung auch als Roboterfrau. Major Mira ist als Kampfmaschine konzipiert und dirigiert, geschaffen von der Wissenschaftlerin Dr. Quelet (Juliette Binoche). Cyborg Major ist wichtiger Teil/Waffe einer Eliteeinheit, geführt von Aramaki (Takeshi Kitana, die bekannte japanische Schauspielerikone). Majors Partner ist der Hüne Batou (Pilou Asbaek), ihr Gegner der vermeintliche Terrorist Kuze (Michael Pitt), mit dem sie mehr als überirdische Kräfte und Kampfeswillen verbindet.

In futuristischer Grossstadtkulissen (à la «Metropolis») und Styling (à la «Blade Runner») entwickelt sich ein fesselnder SF-Thriller über Cyborgs mit Hirn und Seele, Täuschungen und Identitätsverlust, Maschine (Materie) und Sinnlichkeit. «Ghost in the Shell» – eine Seele in künstlicher Schale: Wer könnte das sinnlicher und virulenter verkörpern als sexy Scarlett («Lucy», «Under the Skin»)? Wer hintersinnige SF-Action mit Kultanleihen mag, wird mit der Realverfilmung des «Ghost»-Manga bedient und befriedigt.

Eine gebundene englische Deluxe-Ausgabe des Manga gibt es seit Februar 2017, dazu kommen verschiedene deutsche Ausgaben, in drei Bänden bei Egmont Manga. Es gab laut Wikipedia vor der neusten Produktion bisher drei Kinofilme, zwei Fernsehserien, ein Fernsehfilm sowie Videospiele.

****°°

The Shack – Die Hütte

rbr. Gütiger Gott. Unverfänglich, geradezu langweilig ist der deutsche Titel «Die Hütte». Horrorstreifen oder Pfadiabenteuer, Romanze oder Familienkomödie? Wer denkt bei dem Titel schon an Verlust, Verlorenheit, Trauer und den Lieben Gott! Sollte man aber in diesem Fall: Denn es geht um den Buchbestseller «Die Hütte – Ein Wochenende mit Gott» von William Paul Young. Den hat Regisseur Stuart Hazeldine als gefühlsvolles Beispiel märchenhafter Trauerarbeit fürs Kino zubereitet. Familienvater «Mack» Mackenzie Philipps (Sam Worthington) trauert auch Jahre nach der Entführung und Ermordung seiner Tochter diesem Verlust nach. Eines Wintertages findet er im Briefkasten eine kurze Einladung, unterschrieben mit «Papa». So wird in Macks Familie Gott liebevoll umschrieben. Die Familie geht ins Wochenende, und Patron Mack folgt zögerlich der mysteriösen Nachricht, die ihn urplötzlich aus eisigem Oregon-Winter in ein sanftes Herbstklima zu einer Hütte führt, wohl dem Tatort der Entführung. Empfangen wird der leidende Vater von einer afroamerikanischen Dickmamsell (Octavia Spencer), die sich als Papa vorstellt, von einem recht lebenslustigen Jüngling (Tim McGraw) alias Jesus und einer attraktiven Asiatin (Radha Mitchell), wohl die Verkörperung des Heiligen Geistes. Man lernt sich kennen, plaudert, scherzt, fasst Vertrauen, geht in sich und wandelt auch mal übers Wasser. Gleichwohl lässt sich so die Macks Seele nicht heilen. Er möchte zu seiner Tochter und wissen, wie es um sie steht. Papa wäre nicht der Liebe Gott, wenn solche Begegnung und Läuterung nicht möglich wären! Die realistisch angelegte Gottes-Erfahrung driftet dann aber mehr und mehr in Fantasygefilde ab und wird zum märchenhaften Kitschintermezzo. Läuterung und Erleichterung der menschlichen Seele wird durch einen Gnadenakt vollzogen: Wenn Mack verzeiht und vergibt, wird er sein Seelenheil finden. Versöhnung ist alles. Der frömmelnde Spielfilm, esoterisch angehaucht und entwaffnend naiv ausgeschmückt, versteht sich als Erbauungsfabel für christlich bewanderte Kinogänger. Wer’s glaubt, sieh und staune. Alles ist licht und bunt und friedvoll, alles kommt gut.

***°°°

White Sun

rbr. Die Last mit einem Leichnam. Nepal danach – nach dem Bürgerkrieg zwischen Royalisten und Maoisten 1996 bis 2006 mit über 16 000 Toten. Nach Absetzung des Königs wandelte sich das Land in eine Republik. Die einst feindlichen Lager respektieren sich mehr oder weniger. Das spiegelt auch die Rückkehr des «verlorenen» Sohnes Chandra (Dayahang Rai) wieder, auch Agni genannt. Er kämpfte bei den kommunistischen Rebellen und will nun beim Begräbnis seines royalistischen Vaters dabei sein. Er, der seine Frau und unehelichen Sohn für den Kampf verlassen hatte, ist nicht überall willkommen im abgelegenen Bergdorf. Besonders sein Bruder Suraj hadert nach wie vor mit Chandra. Man verkracht sich erneut, und das Begräbnis ist gefährdet. Es sind die Kinder, besonders der Bub Pooja («Ich bin kein Mensch, ich bin Träger»), Angehöriger der untersten Kaste, der sein Sohn sein könnte, und das Mädchen Badri, welche Widerstände und Vorurteile überwinden und zur Tat schreiten. – «White Sun» – gemeint ist die Weisse Sonne der nepalesischen Flagge – ist ein Spielfilm, der famos aus der Kinoreihe tanzt. Er ist eine sehenswerte Ausnahme im Mainstream-Kino. Nepal, ein spektakulärer Schauplatz vor imposanter Kulisse. Originalität ist gefragt. Im dokumentarischen Stil – viele Aufnahmen im und ums Bergdorf entstanden mit einer souveränen Handkamera, bedient von Mark O’Fearghail – wird die Geschichte einer Heimkehr, Kontroverse und Versöhnung zur beispielhaften Parabel über Nepal. «White Sun», der zweite Spielfilm von Deepak Rauniyar (Buch und Regie), dreht sich um den letzten Weg eines Leichnams, phasenweise durchaus amüsant und komisch-grotesk erzählt. Er beschreibt Verhaltensmuster in der nepalesischen Gesellschaft: Altes (Königsregime) reibt sich an Neuem (Verfassung), Tradition und Rituale an Veränderungen, Städter an Bergbewohnern, Bruder an Bruder. Das Drama – phasenweise komisch-grotesk – berührt und amüsiert, ist nah an Land und Leuten, hat einen grossem Atem und plädiert für eine gemeinsame Zukunft, verkörpert durch die jüngste Generation.

*****°

Moonlight

rbr. Dealer-Tragödie. Man wünschte sich, dass dieses intime stille Drama neben dem Oscar-Favoriten «La La Land» bestehen könnte, der Hollywood-Story mit Glanz, Gloria, Glamour und grossen Gefühlen und den tanzfreudigen Stars Emma Stone und Ryan Gosling. Von ganz anderem Kaliber ist das Dealer-Drama «Moonlight» von Barry Jenkins (acht Oscar-Nominationen), basierend auf dem Theaterstück «In Moonlight Black Boys Look Blue», das freilich nie aufgeführt wurde. Nun ist «Moonlight» als bester Film erfreulicherweise und verdient mit drei Oscars ausgezeichnet worden. Der Titel «Moonlight» bezieht sich auf eine nächtliche Schlüsselszene am Strand, wo der kubanische Drogendealer Juan dem Knaben Little alias Chiron erklärt, dass farbige Jungs im Mondlicht blau scheinen. In drei Akten respektive Kapiteln beschreibt der Film (Drehbuch: Jenkins) die Entwicklung des farbigen Kids – von «Little», dem gehänselten und drangsalierten Schulbuben in Miami, über «Chiron», so sein richtiger Name, der als Teenager immer noch ein Aussenseiter ist, sich duckt, aber dann aufbegehrt und zuschlägt, bis zu «Black», dem protzigen Drogendealer in Atlanta. Drei Lebensabschnitte, die alle von Verlust und Peinigung geprägt sind. Chiron ist auf sich selbst gestellt von Anfang bis Ende, verdammt, ein Schattendasein in Einsamkeit zu führen. Seine Junkie-Mutter Paula (Naomie Harris) bereut zu spät, dass sie ihren Sohn im Stich gelassen hat. Als Ersatzeltern fungieren in der Jugend der Dealer Juan und seine Freundin Teresa, die ihn in ihre Obhut nehmen, aber irgendwann verschwinden. Sein Schulfreund Kevin, der manchmal zu ihm hält und seine Zuneigung offenbart, erweist sich dann doch als treuloser Kumpan, der bei Chiron eine gewalttätige Aktion auslöst. Der erwachsene Chiron/Black (Trevante Rhodes) tritt quasi in die Fussstapfen seines «Schutzpatrons» Juan (Mahershala Ali), motzt sich auf mit Goldkette und Grills, verkauft Stoff und findet einen Moment des Glücks, das er verloren glaubte. Er sieht den Jugendkumpan Kevin wieder, den er heimlich liebte und noch immer liebt. Das spröde Drama um unerfüllte Liebe, Identitätssuche und Verlorenheit hat magische Momente, aber auch Brüche, beschreibt schöne und schmerzhafte Begegnungen – zwischen Juan und Little/Chiron, Chiron/Black und Kevin, dem Antihelden und seiner selbst-süchtigen Mutter. «Moonlight» hat viele dunkle Seiten und doch tauchen bei dem fast zweistündigen Leidensweg wie beim Vollmond immer wieder Hoffnungsschimmer durch. Grandios.

*****°

Tiger Girl

rbr. Zügellos wild und gewaltbereit. Die Zürcherin Ella Rumpf agiert als entschlossene brutale Wilde im Grossstadtdschungel Berlin. Sie wird dafür hochgelobt: «Man kann sich an ihr einfach nicht sattsehen» (SonntagsBlick). Doch kann man, denn Rumpf («Chrieg», Minirolle in «Die göttliche Ordnung») als schroffe gewaltbereite «Tiger» zelebriert Lust an Action und Gewalt, dass einem Hören und Sehen vergeht. Zusammen mit Zögling Magie, alias Vanilla the Killer (Maria Dragus, «Draussen ist Sommer», CH 2012), prügelt sie sich durch die nächtliche Szenerie – zwischen Gassen, Supermarkt, U-Bahnstation, Werkhallen und Parkplätzen. Während «Tiger Girl» so etwas wie einen «Ehrenkodex» wahrt (verprügelt wird nur, wer’s verdient), mutiert «Vanilla the Killer» vom biederen, scheuen Girl (und gescheiterten Polizistenanwärterin) zur hemmungslosen Schlägerin und macht dabei eigene Lusterfahrungen. Jakob Lass hat einen wackeligen Martial-Gassen-Streifen verzapft und Frauen als prügelnde Aggressionszicken eine Kinobühne verschafft. Das mag Karatekids und Actionfans eine gewisse Genugtuung verschaffen, als Szenefilm und Aggressionsdrama erweist sich «Tiger Girl» als fragwürdiges Gewaltvehikel, selbst wenn die punkigen Brutalos am Ende geschnappt werden. Unter dem Deckmantel der Selbstfindung und Selbstermächtigung wird ein fragwürdiger Feminismus betrieben, wo Frauen die Rollen von Rumbo oder Max Max übernehmen, ihre vermeintliche Stärke, nämlich Gewalt, erweist sich jedoch als Schwäche und Fehlleitung.

**°°°°

Gold

rbr. Amerikanischer Traum: Gier nach mehr. Kenny Wells (Matthew McConaughey) aus Reno, Nevada, hat 1981 eine Mine geerbt, sieben Jahre später (mit Halbglatze, Bier/Whiskey-Bauch) steht er quasi vor dem Bankrott. Seine letzte Trumpfkarte setzt er auf den Geologen Michael Acosta (Edgar Ramirez), der soll eine Nase für Bodenschätze haben. Also starten die beiden ihr Schatzsucher-Abenteuer in Indonesien. Der besessene Kenny, Grosskotz und Goldgräber in einem, lässt trotz Rückschlägen nicht locker. Wie im Fiebertraum nach einer Malaria-Erkrankung gewinnt Kenny Oberwasser: Acosta hat eine Goldmine aufgespürt. Der Hype ist gewaltig. Die Aktien ihrer Firma schiessen in Rekordhöhe, die Geier an der Wallstreet wollen am Goldkuchen Teil haben. Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt…Stephan Caghan inszenierte ein Abenteuer und Gaunerstück nach wahren Begebenheiten aus den Neunzigerjahren (in Nevada, New Mexico und Thailand). Das ist teilweise spannend, teilweise aberwitzig und amüsant, wobei Goldträumer und -gräber Kenny Wells eher einer Karikatur gleicht – ständig mit Whisky und Glimmstengel beschäftigt. Die Abenteuerfarce über Goldgier und Spekulanten, Banken- und Börsengeier hätte durchaus bissiger und böser ausfallen können. Manche Sequenzen, etwa im indonesischen Dschungel und beim Suharto-Deal, wirken gar exotisch und kitschig. In Kennys Spruch liegt die ganze Wahrheit: «Du hast nach Bauxit gesucht und Kupfer gefunden, ich habe nach Gold gesucht und einen Freund gefunden.» Die Auflösung gibt’s in «Gold».

***°°°

Moka

rbr. Suche nach Täter und Wahrheit. Manchmal ist es ein weiter Weg von der Piazza Grande in Locarno auf die «gewöhnliche» Kinoleinwand. So erging‘s auch Frédéric Mermouds Psychothriller «Moka». Der Titel ist leicht irreführend. Es geht nicht um einen Espresso, sondern um einen mokkafarbenen Personenwagen. Tatsächlich wird seit 2012 ein Autotypus namens Opel Moka auf dem Markt angeboten. Diane Kramer (Emmanuelle Devos) ist nahezu besessen, nach dem Unfalltod ihres Sohnes Luc, vor allem den verantwortlichen Fahrer oder Fahrerin (Fahrerflucht) ausfindig zu machen. Rache heisst ihre Antriebsfeder. Und so bricht Diane von Lausanne auf, überquert den Genfersee, um sich in Evian einem Paar zu nähern, das vielleicht beteiligt war und ein mokkafarbenes Auto besitzt. Es könnte in den Unfall verwickelt gewesen sein. Sie will die «Tatwaffe» – unbedingt und sucht die Nähe und das Vertrauen Marlènes (Nathalie Baye), Besitzerin eines Beautysalons und Partnerin des Autobesitzers. Aber da spielen noch andere Kräfte und Personen mit. – Fréderic Mermoud («Complices») entwickelt ein subtiles Spiel um Schuld und Sühne, Verdacht und Vergeltung, exzellent vom Schauspielerensemble getragen – nach dem Roman der Französin Tatiana de Rosnay. Nach anfänglichen Hin- und Herwendungen wird das Fahndungsdrama zunehmend durchsichtiger und absehbarer. Phasenweise psychologisch spannend und gut um den Genfersee verankert, doch auf Dauer erlahmt die Achterbahnfahrt der privaten «Fahnderin». Und das Ende kommt dann nicht sehr überraschend.

***°°°

The Distinguished Citizen

rbr. Von wegen Ehrenbürger. Ein Literaturnobelpreisträger – nein, keiner wie Bob Dylan, der wenig Respekt vor der Auszeichnung zeigte, sich seltsam zierte und unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit Verzögerung jetzt seinen Preis abgeholt hat – kehrt in seine Heimat zurück. Daniel Mantovani (Oscar Martinez) sucht seinen argentinischen Heimatort nach 40 Jahren Abwesenheit auf. Er soll geehrt werden – als Ehrenbürger. Er freut sich auf ein Wiedersehen und stösst auf eine Welle von Missgunst und Hass. Einige Dorfbewohner geben sich scheinheilig, andere fühlen sich verletzt, falsch dargestellt in seinen Romanen. Die Wiederkehr wird zum Spiessrutenlauf und der international anerkannte Literat zum Sündenbock gestempelt. Man fragt sich nur wofür? Weil er im Ausland Erfolg hatte und Menschen seiner Heimat in seinen Büchern «benutzte»? In fünf Kapiteln schildern die Regisseure Mariano Cohn und Gaston Duprat (auch Drehbuch) eine fatale Begegnung und Entwicklung – von der «Einladung» über «Salas» (der Name des Dorfes) bis zur «Jagd». Wer ist gut, wer schlecht? In diesem Film – ein Wechselbad zwischen Komödie und Tragödie – wiederspiegeln sich Aspekte und Verhalten der argentinischen Gesellschaft – im Kleinen. «Man kann den Film als Porträt der argentinischen Gesellschaft betrachten, aber nicht als endgültiges und ausschliessliches», bestätigt Mariano Cohn. «Ich würde sagen, er gleicht einer Postkarte. Er ist unsere Vision der argentinischen Gesellschaft durch das Prisma einer Kleinstadt und ihrer Einwohner.»

****°°

Le ciel attendra

rbr. Der Himmel wartet nicht. Was geht in jungen Menschen vor, die sich radikal und rettungslos falschen Versprechungen und Illusionen hingeben? Regisseurin Marie-Castille Mention-Schaar ist den Verführten nachgegangen, jungen Frauen, die sich ideologisch umpolen liessen und Sympathien für den IS-Staat entwickelten. Ihr Spielfilm basiert auf genaue Recherchen und realen Begebenheiten. Die gut behütete 16-jährige Mélanie (Naomi Amarger) träumt von einer besseren Welt und geht einem Internet-Mann auf dem Leim, der ihr Liebe, Ehe und den Himmel nicht auf Erden, aber im Jenseits verspricht, wenn sie sich ihm oder besser dem IS hingibt. Sie taucht unter, um nach Syrien zu reisen. Ihre Mutter Sylvie (Clotilde Courau) ist fassungslos, verzweifelt und versucht zu retten, was scheinbar nicht mehr zu retten ist. – Die 17-jährige Sonia (Noëmie Merlant) ist in einer heilen Familie aufgewachsen. Auch ihre Eltern (Sandrine Bonnaire und Zinedine Soualem) begreifen ihre Welt nicht mehr, als die Polizei die Wohnung stürmt und Sonia festnimmt. Sie hat sich radikalisiert und heimlich dem Dschihad angeschlossen. Sonia plante einen Anschlag, um sich und ihrer Familie einen Platz im Himmel zu erkämpfen. Unbegreiflich und doch Tatsache in Frankreich, in Deutschland und anderswo in Mitteleuropa. Eltern, die ihre Kinder verlieren und nicht wiedererkennen, stehen solchen Entwicklungen schier hilflos gegenüber. Wie soll man Fanatisten, Fundamentalisten und Radikalisten mit Vernunft zur Räson bringen und bekämpfen? Das packende Beziehungsbild, das Mention-Schaar zeichnet, beschreibt ein Phänomen unserer Zeit, und versucht nachzuvollziehen, wie junge Leute auf der Suche nach Anerkennung und einer besseren Welt raffinierten Verführern aufsitzen und sich blenden lassen – sehr authentisch und bewegend. Stark.

****°°

The Other Side of Hope

rbr. Ein Herz für Aussenseiter. Das Problem Flüchtlinge und wie man mit ihnen umgeht, hat sich aktuell mehrfach in Kinofilmen ausgedrückt und niedergeschlagen. Die Schweizer Komödie «Usgrächnet Gähwiler» von Martin Guggisberg ist diesbezüglich eher ein biederes schwaches Beispiel. Besser gefällt dagegen die namhaft besetzte, deutsche Produktion «Willkommen bei den Hartmanns» von Simon Verhoeven – eine nette, lustvolle Familien- und Flüchtlingskomödie. Meistens sind solche Versuche in jüngster Zeit eher zwanghaft komisch oder notgedrungen tragisch. Auf ihre karge, komisch-spartanische Weise gehen Skandinavier mit diesem Thema anders um. Es sei an die irrwitzige Realsatire über Spiessertum und Flüchtlinge, «Welcome to Norway» von Rune Denstad Langlo, erinnert. Und nun der alte finnische Geschichtenerzähler Aki Kaurismäki: «The Other Side of Hope», am Berliner Filmfestival jüngst mit Silbernen Bären für die beste Regie ausgezeichnet. Der fahrende Hemdenhändler Wikström (Sakari Kuosmanen) macht radikal einen Schnitt in seinem Leben, verkauft sein Hemdenlager, verlässt seine Frau, pokert hoch, übernimmt das Restaurant «Golden Pint» und erfüllt sich einen kleinen Traum. Dabei läuft ihm (genauer sitzt) ihm der syrische Khaled (Sherwan Haji) im Weg. Er stellt ihn ein, gibt ihm Job und ein Dach über dem Kopf – im Gegensatz zu den steifen, sturen Verwaltungs- und Flüchtlingsbeamten, die nur Paragraphen und Regeln im Kopf haben. Wikström zeigt Herz und Verstand. Kann das heutzutage gutgehen? – Karger Stoff, karge Verhältnisse, kalte Zeiten, aber der Finne Kaurismäki erwärmt sich einmal mehr für Aussenseiter, für Verlorene und Verlierer – auf seine unnachahmliche spartanische, ironisch-lakonische Art. Seine Helden sind Zeitzeugen des schmuddeligen, düsteren Alltags, der eben nur durch kleine Zeichen der Menschlichkeit, des Mitgefühls und Verständnisses ertragbar und lebbar ist. Kaurismäki stellt sich unverhohlen auf Seiten der Opfer – immer schon – und gesteht süffisant-verschmitzt, dass sein alltägliches Flüchtlingsdrama tendenziell sei. Übrigens der zweite Teil seiner angesagten Trilogie, sechs Jahre nach «Le Havre». «Es ist ein Film, der ohne Skrupel die Ansichten und Meinungen seiner Zuschauer verändern will, indem er, um dieses Ziel zu erreichen, ihre Gefühle manipuliert.» (Kaurismäki). Ein Scheitern nimmt er in Kauf, aber der Film spricht für sich – bitter bis heiter, real-grotesk, herzergreifend gut und so aktuell.

*****°

Life

rbr. Lebensbedrohung vom Mars. Die Ausgangssituation ist weidlich bekannt und wurde im Kino mannigfach umgesetzt: Fremdes, Bedrohliches kontaktiert, usurpiert und attackiert Menschen. Man denke an die unübertroffene «Aliens»-Reihe, der einst der Schweizer H. R. Giger Gestalt verlieh. Aliens pflanzten sich fort und variierten, erinnern aber nur zu oft an Gigers Ur-Alien-Kreatur. So auch im jüngste Space-Horrortrip «Life» – unter anderen Vorzeichen und Umständen. Dem Forschungsdrang, der menschliche Neugierde wird auch hier Tribut gezollt. Ein sechsköpfiges Forschungsteam (Ryan Reynolds, Olga Dihovichnaya, Hiroyuki Sanada u.a.) nimmt in ihrer Raumstation Proben vom Mars auf. Dabei entdecken die Wissenschaftlicher einen Organismus, der vielleicht auch auf der Erde lebensfähig wäre und intelligent scheint. Der winzige Lebenspartikel entwickelt sich – auch dank Hilfe der Wissenschaftler – wächst, verselbständigt sich, entwischt und attackiert die Besatzungsmitglieder. Die fremde Kreatur, Calvin genannt, giert förmlich nach Lebendigem, nistet sich ein, verschlingt und vereinnahmt förmlich Astronauten. Gleich einer wendigen, blitzschnellen Krake versucht das fremde Lebewesen sich der Raumstation zu bemächtigen. Am Ende kämpfen nur noch zwei Mitglieder (Jake Gyllenhaal und Rebecca Ferguson) ums Überleben zum Schutz der Erde. Der spanische Regisseur Daniel Espinosa («Cild 44») spielt auf einer bekannten Space- und Horror-Tastatur, aber das absolut gekonnt und fesselnd. Urängste werden geweckt, und das Ende könnte der Anfang einer neuen Bedrohung sein. Auch wenn Story und Konstellation nicht neu sind, packt der SF-Überlebensthriller dank exzellenter Space-Architektur und brillanter suggestiver Kamera (Seamus McGarvey). Genial auch die Musik, die im Klassiker «Spirit in the Sky» (1969) von Norman Greenbaum gipfelt, im Song, der sich in über 30 Kinofilmen, etwa in den Space-Epen «Apollo» (1995) und «Contact» (1997), wiederfindet.

****°°

Kong – Skull Island

rbr. King Kong lebt! Man reibt sich verwundert die Augen und meint, man sei im falschen Film. Zweiter Weltkrieg. Eine Luftschlacht tobt. Flugzeuge stürzen ab. Zwei Piloten landen mit dem Fallschirm auf einer Insel und treten zum letzten (?) Duell an. Allein als sie sich die Köpfe einschlagen wollen, der Ami und der Japaner, baut sich ein gigantisches Wesen vor den Kriegskampfhähnen auf: der sagenhafte Mega-Affe Kong. Schnitt. Man schreibt das Jahr 1972. Nun tobt ein anderer Krieg – in und um Vietnam. Im Januar 1973 schlossen die USA einen Waffenstillstand mit Nordvietnam ab. Just um diese Zeit ist es Bill Randa (Hohn Goodman) gelungen, eine «Wahnidee» umzusetzen, nämlich eine Expedition zusammenzustellen, um eine mysteriöse Insel im asiatischen Raum zu erkunden. Hier vermutet er eine urzeitliche Riesenkreatur. Getarnt als geologisch-geografisches Forschungsteam, stösst eine buntgemischte Truppe mit «Reiseleiter» Randa in den unbekannten (irdischen) Raum zur Insel Skull vor: Ein alter hartgesottener Vietnam-Kriegssocken, Lieutenant Colonel Packard (Samuel L. Jackson), die Kriegsfotografin Mason Weaver (Brie Larson), der Abenteurer und Kriegsveteran Captain James Conrad (Tom Hiddleston) und ein paar Soldaten mehr. Im Dschungel stösst das Expeditionskorps nicht nur auf den Riesenaffen Kong und steinzeitliche Indios, sondern auch auf einen US-Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg, den notgelandeten Piloten Hank Marlow (John C. Reilly). Und der weiht sie in die Monsterverhältnisse auf der Insel ein. Kong ist zwar der King, der böse auf die Militärattacken reagiert und in gewohnter Manier Helikopter vom Himmel holt, aber sonst eher ein gutmütiges Wesen ist und die Insulaner vor den wahren Monstern schützt, den vernichtenden Riesenechsen. Bald entzweit sich der Trupp: Krieger Packard will sich am Affen rächen und ihn zur Strecke bringen: Wenn schon nicht in Vietnam siegen, dann aber auf Skull Island. Captain Conrad und die Fotografin vertrauen Kong und wollen den Beschützer schützen. Und so sprechen wie in Actionspektakeln üblich die Waffen. Der Inselkrieg gipfelt in einem Monsterduell zwischen Kong und den bösen Urviechern. Fortsetzung folgt…? Die alte Mär vom Riesen im Affenpelz, King Kong, geistert seit 1933 in den Kinos. 1976 begegneten sich die schöne Blondine (Jessica Lang) und das Biest, jetzt findet sich die Brie Larson als mutige Fotografin in den Klauen des sanften Riesen wieder. Die Fantasy-Geschichte von der Schönen und dem Biest erfährt nun eine 3D-Auflage durch Regisseur Jordan Vogt-Roberts, wobei zu viel Gewicht auf Action, Kriegsscharmützel und Monströsitäten gelegt wird statt auf Zwischentöne. Man hätte sich auch ein umweltkritisches Drama um Mensch und Tier, Weltverständnis und Gewalt vorstellen können. Diesbezüglich liess das neuste Kong-Kriegsabenteuer einiges zu wünschen übrig. Zu erwähnen ist noch, dass laut Produzent Thomas Tull eine «Steigerung» angesagt ist – nach den Filmen «Godzilla» (2014) und «Kong» (2017): In drei Jahren sollen sich King Kong und Godzilla duellieren. Welche Mythenkreatur wird überleben?

***°°

Staatenlos – Klaus Rózsa, Fotograf

rbr. Pressefreiheit und Vorurteile. Dass die Zürcher Justiz nicht über alle Zweifel erhaben ist, weiss man nicht erst seit dem Banker-Fall Rudolf Elmer, der vom Filmer Werner «Swiss» Schweizer dokumentarisch in «Offshore – Elmer und das Bankgeheimnis» aufgerollte wurde. Nun hat Erich Schmid («Max Bill – das absolute Augenmass») die Kämpfe, Verfolgungen und Vorverurteilungen des Fotografen Klaus Rózsa filmisch festgehalten. Der Exil-Ungar (1956 geflüchtet) ist ein unbequemer Fotojournalist, der nicht buckelte und sich nicht vor der Schweizer Staatsgewalt verbeugte und beugte. Der Fotojournalist ist der Dokumentarist der Zürcher Jugendunruhen, diverser Protestbewegungen, vor allem aber ein Zeitzeuge mit der Kamera, der Übergriffe und Fehl- und Missgriffe der Polizei dokumentierte. Er wurde zum roten Tuch der Justiz, zum intimen Feind Nummer eins über Jahrzehnte. Mehrfach wurde dem unbeugsamen Journalisten, der auch aktiv an Protesten teilnahm – von Zürich bis Budapest – die Einbürgerung verweigert und jahrzehntelang entsprechend staatenlos. Das umfassende Porträt des unbequemen und engagierten Zeitgenossen und Zeitzeugen stellt der Zürcher Justiz und Politik (Ex-Stadtpräsidenten Josef Estermann, SP, inklusive) kein positives Zeugnis aus. Erich Schmid, seit Jahren mit Rózsa befreundet, versteht seine Arbeit als «filmische Umarmung» und schuf gleichzeitig ein spannendes, manche werden sagen zu eindeutiges, linkslastiges Zeitbild. Aufklärend und engagiert allemal. Typisch Zürich, könnte man bemerken: Beteiligte vom politischen Establishment wie Estermann (Stadtpräsident 1990 – 2002), Robert Neukomm (Polizeivorstand 2002 – 2010) und Esther Maurer (Polizeivorstand, 2010 Nachfolgerin von Neukomm) kniffen und waren nicht bereit, vor der Kamera Stellung zu beziehen. Der Film ist auch ein Lehrstück über Pressefreiheit und mögliche Folgen – bei uns.

****°°

The Lost City of Z

rbr. Versunken, vergessen, vermessen. Man mag sich an «Indiana Jones» und seine archäologischen Abenteuer erinnert fühlen. Doch in James Grays Dschungelsuche geht es weniger abenteuerlustig und actiontoll zu als beim Schlapphut-Schatzjäger Indiana alias Harrison Ford. Ausserdem liegen diesem britischen Abenteuer, das nicht mit Gesellschaftskritik spart, tatsächliche Begebenheiten zugrunde. Colonel Percy Fawcett (Charlie Hunnam), der aufgrund gesellschaftlicher Dünkel (sein Vater hatte sich wohl arg danebenbenommen) keine grosse militärische Karriere machen kann, wittert seine Aufstiegschance, als er an einer Landvermessungsexpedition 1906 nach Bolivien teilnehmen kann. Der Preis ist hoch: Er muss seine Frau Nina (Sienna Miller) mit den Kindern allein zurücklassen, um Ruhm und rang zu erringen. Und so schildert der Film über «Die versunkene Stadt Z» (so der deutsch Verleihtitel) den Weg eines mutigen Mannes – von der zivilen Jagd 1905 in Irland bis zur letzten Amazonasexpedition 1925. Auf den ersten Erkundungen 1906/07 entdecken Fawcett und sein Partner und Mitforscher Henry Costin (Robert Pattinson) Relikte einer versunkenen Indio-Kultur. Doch zurück in England will man ihren Berichten nicht glauben, man tut sie als Hirngespinste ab und verhöhnt die «Entdecker». Im Ersten Weltkrieg wird Fawcett verletzt (Gasangriff), kann aber nicht loslassen von «seiner» Stadt Z und einer Zivilisation, die Europa mindestens ebenbürtig gewesen sein soll. Von diesem Entdeckervirus ist auch sein heranwachsender Sohn Jack (Tom Holland) befallen, der seinen in die Jahre gekommenen Vater ermutigt, nochmals ins Amazonasgebiet aufzubrechen, um aller Welt zu beweisen… Sie verschwanden tatsächlich 1925 spurlos und kehrten nie mehr zurück. Die wahre Geschichte des Forschers Percy Fawcett hat David Grann in seinem Buch «The Lost City of Z» 2009 nacherzählt. Und James Gray hat daraus ein gesellschaftskritisches Drama mit Abenteuertouch inszeniert, wobei zwischenmenschliche Beziehungen, Freundschaft und Solidarität ebenso eine Rolle spielen wie Forschungsbesessenheit und menschliche Neugierde. Nach dem Filmmotto: «Das Streben muss grösser sein als das Erreichte» oder eben wie bekannt «Der Weg ist das Ziel». Auch wenn der Film mit 140 Minuten etwas übers Ziel geschossen ist, geht man gern mit auf diese Amazonasreise. Ein klassisches Kinoabenteuer.

****°°

Der Frosch

rbr. Kreative und andere Krisen. Sein Bestsellererfolg und Preise liegen schon Jahre zurück. Aber noch immer träumt Jonas (44) von Burma und seinem Buch. Kind, Trennung, Vaterpflichten – Jonas (Urs Jucker) steckt in mehreren Krisen, aus die ihm auch keine Psychologin helfen kann. Seine Ex-Frau (Anna-Katherina Müller) lebt eine neue Partnerschaft, und das Töchterchen Eileen (Mila Nuzzo) wird von der Mutter zum Vater und umgekehrt gereicht. Jonas ist gescheitert und sucht die Schuld bei anderen. Er verdingt sich als Kursleiter bei der Migros («Wie schreibe ich eine Buch?»), dabei läuft ihm die burschikose, frech-freie Gina (Liliane Amuat) mit ihren Kolumbiengeschichten über den Kursweg. Er nimmt sich ihrer Notizen an, überzeugt seinen Verleger und will Gina schriftstellerisch auf die Sprünge helfen. Eine Chance für Jonas. Ein Liebespaar? Doch vor lauter «literarischem» Ehrgeiz stösst er andere vor den Kopf und geht baden. Dabei landet nicht nur ein Frosch auf dem Bauch. Letztlich hilft er einer «Elfen» -Autorin (Marina Guerrini) zum grossen Outcoming, sprich Bucherfolg. Am Ende muss sich Jonas mit einer Frosch-Auktion begnügen, gewinn dafür aber das Herz seiner Tochter, und erkennt, dass der Kern der Krise in ihm selber liegt. Das klingt nicht besonders neu und spannend (Drehbuch: Jann Preuss mit Beratung von Profi Micha Lewinsky), doch Preuss («Lago Mio», TV-Spielfilm 2004) hat daraus einen passablen Beziehungs- und Krisenclinch entwickelt. Der Held ist wahrlich ein «Frosch», der quakt und quakt, aber eben auch über die Strasse getragen werden muss, um nicht platt gefahren zu werden. Kein Sympathieträger, dieser griesgrämiger Looser Jonas, insofern aber sehr glaubhaft verkörpert von Urs Jucker. Die zuweilen etwa fade «Frosch»-Komödie mit ironischen Zwischentönen nimmt erst gegen Ende etwas Fahrt auf. Nun, die Wirklichkeit, der Alltag eines Versagers sind natürlich nicht das Gelbe vom Ei. Mal ansehen.

***°°

Neruda

rbr. Kunstvolle Verfolgung. Er ist der berühmteste Dichter Chiles: Pablo Neruda (1904 – 1973), Kommunist, Antifaschist, Lebemann und Nobelpreisträger (1971). Wer nun ein hehres Porträt des grossen Poeten erwartet, wird enttäuscht werden. Regisseur Pablo Larrain reiht seine Neruda-Fantasy in seine Filmarbeiten über chilenische Geschichte ein. Sein Film beginnt in einem Pissoir der oberen Gesellschaft, das eher einem Salon denn einer Bedürfnisanstalt ähnelt, und endet in Paris, wo Pablo Picasso seinen exilierten Freund Neruda hochlobt. Dazwischen fügt sich ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen dem Dichter und einem Jäger von Staats wegen, dem hochrangigen Polizeikommissar Óscar Peluchonneau. Man erlebt den voluminösen Poeten Neruda (Luis Gnecco) als Lebemann, Genussfreund und gern gesehenen Gast der Bordelle. Kommunistenfreund Neruda hat 1948 als Senator für Gonzales Videla als Staatspräsidenten gestimmt und erlebt nun, wie dieser zur Kommunistenhatz aufruft, Tausende verhaften lässt und in Konzentrationslager steckt. Pablo Neruda steht zuoberst auf der Verfolgerliste. Óscar (Gael García Bernal), der Kommissar Chiles im Sondereinsatz, soll den gefürchteten Wortführer, Poeten und hochtrabenden Regimekritiker dingfest machen, aus dem literarischen und gesellschaftlichen Verkehr ziehen. Es entwickelt sich eine bedächtige Verfolgungsjagd durch Chile bis in die Schneelandschaften der Anden, wo Óscar den Visionen Nerudas erliegt. Nach anfänglichen, eher langweiligen Gesprächsrunden (Talking Heads), unterbrochen von Diskussionen zwischen Neruda und seiner Frau Delia (Mercedes Morán), nimmt das Verfolgerdrama nach einer Stunde etwas Fahrt auf, wenn es aufs Land, in die Wälder (Araukarie) und Anden geht. Filmer Larrain und seinem Autor Guillermo Calderón geht es nicht um ein Heldengedicht oder Dichterporträt, sondern um die chilenische Gesellschaft, fadenscheinige Moral und Phantasie. Óscar, der Verfolger im Bogie-Look, erkennt am Ende, dass er der Phantasie Nerudas entsprungen ist und so unsterblich wurde. Neruda, der wortgewaltige, aber auch arrogante Dichterfürst, ist weder Held noch Lichtgestalt, ein Falstaff im Seidenanzug, der erstaunt erkennt, dass die Bevölkerung leidet. Eigenartig – Menschenverfolgung, KZ-Lager (mit einem Kurzauftritt des späteren Diktator Pinochet als Lagerführer), Despotie und Staatsgewalt bleiben Nebenerscheinungen, werden nicht thematisiert und sind historisches Beiwerk. Das konstruierte Kino-Kunststück, mit Off-Kommentaren und viel Neruda-Gedichten bestückt, wird weder der chilenischen Gesellschaft dazumal noch dem Salonkommunisten Pablo Neruda wirklich gerecht.

***°°°

Logan

rbr. Der alte Wolf ist müde. Zehn Streifen wurden über die X-Men aus der Marvel-Comicproduktion realisiert. Achtmal agierte Hugh Jackman als Mutant Wolverine. Der Mann mit den Stahlkrallen aus dem X-Men-Clan jobbt nun als Logan, Chauffeur einer Grosskarosse, und haust in einer maroden Halle an der mexikanischen Grenze, zusammen mit Mutanten-Mentor Professor X alias Charles Xavier (Patrick Stewart), der seine Kräfte nicht mehr unter Kontrolle hat, und dem Albino Caliban (Stephen Merchant). Logan hat eigentlich mit seinem Mutanten-Dasein abgeschlossen, muss dann aber gegen seinen Willen auf alte (schwindende) Kräfte zurückgreifen, als das Mädchen Laura Kinney/X-23 (Dafne Keen) seine Hilfe braucht. Sie ist das Produkt eines skrupellosen Konzerns, der Mutanten produziert, um sie als tödliche Handlanger abzurichten und einzusetzen.

Laura ist dank der Hilfe einer mexikanischen Krankenschwester die Flucht aus der Erziehungs- und Produktionsstätte gelungen – samt einer Gruppe von ihresgleichen. Der Konzern macht Jagd auf Laura, und Logan steckt mittendrin. Oberjäger Donald Pierce (Boyd Holbrook) samt seiner Kampftruppe ist unerbittlich. Dabei erinnert das brutale Actionspektakel an «Mad Max» und ähnliche apokalyptische Streifen. Das 135-Minuten-Epos um aussterbende und neu produzierte Mutanten (für böse Zwecke) umweht eine Wolke von Melancholie. Die alten Helden sind müde, quasi auf Abschiedstour. Dazu werden Gefühle bemüht: Logan/Wolverine erkennt, dass er Vater ist und den Nachwuchs schützen muss, um alles in der Welt. Der Krallenkerl wird geradezu sentimental. Dazu zitiert Regisseur James Mangold geschickt Szenen aus dem Western «Mein grosser Freund Shane» von 1953 und zieht kurz mal zarte Saiten auf.

Der dritte Einzelfilm um «Wolverine», nun nach den Comics «Old Man Logan», ist gleichsam die Abschieds-Actiontour des killenden Wolfsmanns. Leider verliert sich der kompliziert vernetzte und verschachtelte Film «Logan» in allzu viel Gemetzel und Kriegsbrimborium. Dabei hat er durchaus kritische Gesellschaftsansätze – etwa über Konzerngebaren, wo Profit und Maschine mehr zählen als Menschen, übers Altern, über Solidarität, nicht zuletzt auch über Verantwortung der Alten gegenüber den Jungen. Doch beim grossen Getöse, Jagen und Killen gehen diese Aspekte leicht unter.

***°°°

Beauty and the Beast

rbr. Musikalische Mär. Da ist sie wieder, die schauderhaft schöne Mär über den Prinzen in Schreckensgestalt und die unschuldige Schönheit. Man kennt die Romanze vom verwunschenen, jungen Mann, der nur durch Liebe erlöst werden kann. Der Poesie der Fabel von Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1757) am nächsten kam Jean Cocteau mit seiner wunderbaren Schwarzweiss-Verfilmung «La Belle et la Bete» 1946 mit Jean Marais und Josette Day. 1991 fabrizierten die Disney-Studios den Zeichentrickfilm «Beauty and the Beast», der wiederum animierte Komponist Alan Menken zum Musical, das 1994 am Broadway uraufgeführt und bisher von über 25 Millionen Menschen in 13 Ländern gesehen wurde. Nun vereinte Bill Condon in seinem Spielfilm Zauber, Erlösung, Liebebegehren, Tricks und Musik. In seiner opulenten Kinoversion greift er auf die Musik von Menken und zahlreiche Stars zurück. Emma Watson (von Harry Potter) strahlt als furchtlose Unschuld vom Dorf, Dan Stevens plustert sich als Biest auf – eine Mischung aus Bär, Belzebub und Bison. Luke Evans agiert als verliebter, dann hinterhältiger Konkurrent Gaston, Emma Thompson flötet als liebenswerte Teekanne Madame Pottine, Ian McKellen tickt fast immer richtig als Uhr Unruhe, und Kevin Kline mimt treuherzig Belles Vater Maurice. Die Geschichte ist bekannt: Belle, vom schmierigen Gaston verehrt, dann verraten, wird vom verzauberten Schlossherrn gefangen genommen. Sie gewinnt das Herz des Biests. Gelingt es ihr, den Fluch zu brechen und alle Schlossbewohner zu entzaubern?

Die märchenhafte Romanze, ganz im Disney-Märchenstil meist kitschig aufgeblasen, hat dann seine besten Momente, wenn das verzauberte Inventar beziehungsweise Bedienstete des Schlosses agieren, wenn der Armleuchter herumwirbelt, die Teekanne kommentiert oder die Uhr beunruhigt ist. Massenszenen wie Ball, Dorfpöbel-Aufruhr oder Sturm aufs Schloss sind dagegen unglaubwürdig, pompöse Show, schlechte Karikatur oder musikalisch garniertes Getöse. Ist’s ein Märchen, wenn die aufgehetzten Dörfler das Biest töten wollen und später dem Prinzen zujubeln? Figuren wie der eitle Gaston werden zur Witzfigur. Kinder könnten da möglicherweise überfordert sein. Immerhin, die Botschaft, dick aufgetragen, kommt an: Das Äussere täuscht, wichtiger ist das Innere. Furchtlosigkeit, Zuneigung und Liebe können auch den schlimmsten Bann bannen. Man muss eben nur schön sein, und das Herz auf dem rechten Fleck haben!

***°°°

Patriots‘ Day

rbr. Boston-Puzzle. Geschichten und Geschichte zu verdichten, in Gestalt von Opfern und Helden zu beleben und nachzuerzählen, ist eine der grossen Fähigkeiten Hollywoods. In jüngster Zeit zeigten dies Dramen wie das Kriegsepos «Hacksaw Ridge» von Mel Gibson oder die Flugzeugrettung «Sully» von Clint Eastwood. Nun rekonstruierte Peter Berg («Deepwater Horizon») die Geschehnisse um den Boston Marathon 2013 am Patriots Day. Die Ereignisse – Bombenattentate auf Zuschauer und Läufer während der Sportveranstaltung – sind vielen noch in Erinnerung, also bekannt. In den Fokus rückt Regisseur Berg Beteiligte, Zeugen, Agenten, Polizisten und andere Ermittler, Behördenvertreter und nicht zuletzt die beiden Attentäter Tamerlan und Dschochar Zarnajew, ein islamisch radikalisiertes Brüderpaar mit tschetschenisch-awarischem Hintergrund. In beispielsloser Zusammenarbeit der Polizei, des FBI sowie anderer Fahnder und Fachleute werden die Taten rekonstruiert und die Terroristen aus der Zuschauermasse herausgefiltert. «Boston ist ein Film über die Helden, die Stärken und die Unverwüstlichkeit einer Stadt, deren Bürger im Angesicht des Bösen zusammenhalten», lobt Peter Berg seinen Thriller. In der Tat packt das gut zweistündige Ermittlungsdrama trotz bekannter Vorfälle. Die akribische Arbeit der Ermittler, die Unterstützung durch Helfer, Bürger und Beamte werden schier dokumentarisch rekonstruiert. Mit Mark Wahlberg als ortskundigem Polizist Tommy Saunders, Kevin Bacon als Special Agent Richard Deslauriers oder John Goodman als Police Commissioner Ed Davis ist der Thriller überzeugend besetzt. Wie nicht anders zu erwarten, schlägt am Ende des blutigen «Patriots Day»-Terroraktes amerikanisches Nationalgefühl, orgiastisches Sieges- und Stärkedemonstration durch. Weniger Triumphgeheul, Stärkegebärden und schmalzige Euphorie wären mehr gewesen.

***°°°

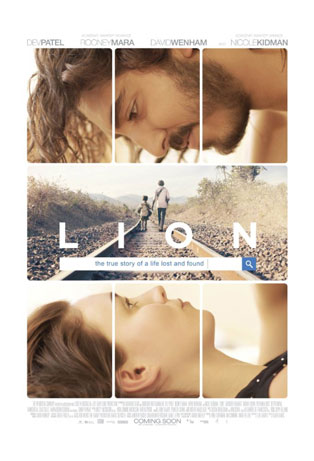

Lion