«Grün ist die Zukunft»

Von Robert Kaltenbrunner

Nachhaltige Architektur muss mehr als nur technisch innovativ sein. Will sie nachhaltig sein, muss Architektur mehr als nur technische Innovation leisten. Innovatives Bauen zielt heute vor allem auf Energieeinsparung. Das ist jedoch unzureichend. Zudem scheint es auch aus kultureller Warte problematisch. Will man eine tatsächlich nachhaltige Architektur befördern, dann sollte man sich nicht bloss in technischen Spezifikationen verlieren.

Mag die Situation in der Schweiz – Stichwort ‚Minergie’ – auch vergleichsweise gut aussehen, so darf man, auf den europäischen Kontext bezogen, wohl kaum behaupten, dass die Architektur sich des Themas ‚Nachhaltigkeit’ schon richtig angenommen hätte. Das kommt nicht von ungefähr. Tatsächlich ist es ja so, dass die architekturhistorischen Hauptströmungen der letzten Jahrzehnte – sei es nun die Postmoderne, der Dekonstruktivismus oder, mit stark städtebaulichem Einschlag, die neue Einfachheit des ‚steinernen Berlin’ – die heraufziehenden Probleme der Ökologie schlichtweg ignorierten. Und die architektonische Diapora, die sich tatsächlich mit Inbrunst dem Thema verschrieb, wirkte, als sei sie von den Gipfeln des Glaubens nur sporadisch in die Niederungen des Alltags herabgestiegen. An dieser Wahrnehmung ändern auch wegweisende, schon vor Jahren verwirklichte Projekte wie die Akademie Mont- Cenis in Herne nichts. Dabei ist das Konzept von Francoise Hélène Jourda (Paris) und Hegger-Schleif (Kassel) so einfach wie im Ausdruck überzeugend: Eine Art übergrosses Glashaus, dessen Hülle von grob gehobelten Fichtenstämmen getragen wird, kreiert einen grosszügigen, wettergeschützten Stadtraum, der mit öffentlichen Nutzungen ein neues Zentrum für den Stadtteil bildet, und in dessen Dach ein Solarkraftwerk mit architektonischen Mitteln integriert ist. Und ob etwa das sinnhaft-sinnliche Masdar Institute, welches der englische Architekt Norman Foster als ersten Baustein einer rundum klimafreundlichen Neustadt in Abu Dhabi jüngst hat verwirklichen können, die weitere Entwicklung hin zur nachhaltigen Architektur prägen wird, ist noch nicht ausgemacht.

Kern und Oberfläche

Worin liegen nun, angesichts der ökologischen und klimatischen Herausforderungen, die Möglichkeiten und Grenzen einer neuen Architektur? Mit blossen Applikationen – wie Dämmung und Kollektoren – dürfte es jedenfalls kaum getan sein. Ein zentrales Problem liegt ja schon in der unstillbaren Neigung, immer wieder von vorn anzufangen. Die planerischen Utopien der Vergangenheit gingen stets von einer tabula rasa aus. Ein Neuanfang gleichsam im freien Feld, bei dem alles – baulich, technisch und gesellschaftlich – ‚besser’ gemacht werden sollte. Der zukunftsträchtige Umgang mit dem, was physisch und mental vorhanden ist, war bei den grossen Visionen nie sonderlich beliebt. Was es indes braucht, ist ein konzeptioneller Umgang mit dem bereits Gebauten. Bei allen Fortschritten, die sich im Neubau schon haben verwirklichen lassen, darf man ja nicht übersehen, dass das grösste ökologische Potential im Bereich der Bestandssanierung liegt. Was aber umgekehrt nicht heisst, dass das Bestehende unantastbar ist. Vielmehr geht es um Strategien des Umbaus: um neue Funktionen in, um moderne Strukturen an und auf bestehenden Gebäuden. Um nur ein Beispiel dafür zu nennen: Die neue Hochschule für Gestaltung in Zürich, vom ortsansässigen Büro EM2N Architekten konzipiert, passt sich in die Betonstruktur einer ehemaligen Milch- und Joghurtfabrik auf dem Toni-Areal dergestalt ein, dass das genuin Neue emblematisch wird, zugleich aber das Bestehende als konsistente Gestalt sichtbar bleibt.

Doch unabhängig davon: Nachhaltigkeit trifft – zunächst und unmittelbar – noch keine Aussage zum Erscheinungsbild der Architektur. Sie steht a priori der Ästhetik nicht entgegen. Unausgesprochen aber hängt dem nachhaltigen Bauen noch immer ein Verzichtsimage nach, das nicht förderlich ist. Nun mag dies darauf zurückzuführen sein, dass frühe ökologische Architektur an Wohn- und Lebensformen gebunden wurde, die den konventionellen widersprachen: Aussteigermodelle, Landkommunen usw. Die damaligen Öko-Häuser sahen aufgrund eines missonarischen Anspruchs so aus, wie sie eben aussahen. Zwar hat sich da mittlerweile vieles geändert; aber die sinnlich-ästhetische Komponente ist weithin unterrepräsentiert. Nachhaltigkeit braucht indes auch ein lustvolles Element: Wer will von einem hässlichen Gebäude schon wissen, dass es tüchtig ist? Eben weil Architektur nicht Selbstzweck ist, besteht heute ihre dringendste Aufgabe darin, Bewohner und Benutzer gleichsam zur Nachhaltigkeit zu motivieren. Das energiepolitische Modell der 2000-Watt- Gesellschaft stellt dafür sicherlich einen wichtigen Schritt dar.

Erforderlich ist freilich eine Gratwanderung. Einerseits dürfte eine gewisse Entsagung im Lebensvollzug künftig unvermeidbar sein. Andererseits muss wohl nicht alles grundstürzend anders gemacht werden. Der Architektur kommt die Aufgabe zu, die Kluft zwischen einer Askese,

die der ökologische Purismus diktiert, und unserem Dasein, das Behaglichkeit, Komfort und Bequemlichkeit – zumindest bis zu einem gewissen Masse – zwingend vorausetzt, zu schliessen. Zum einen braucht ‚nachhaltiges Bauen’ endlich eine überzeugende sinnliche Präsenz. Zum anderen müssen bestimmte Traditionsbestände der Architektur revitalisiert werden. Das meint weniger ein überkommenes Stil- und Formenrepertoire als vielmehr haushaltendes Wissen und kongeniale Kreativität im Umgang mit Ort, Klima und Material.

Das unsichtbare Ganze

Evident allerdings ist, dass einheimische Materialien und Techniken heute systematisch unterschätzt werden, zumindest im deutschen Kontext. Namentlich der nachwachsende Rohstoff ‚Holz’ bietet eine grosse Bandbreite – eben auch industrialisierbarer – Einsatzmöglichkeiten. Mittlerweile gibt es dafür auch schöne Beispiele: Vor einiger Zeit ist in Berlin, in der Esmarchstrasse im nördlichen Prenzlauer Berg, ein immerhin siebengeschossiges Wohnhaus als Baulückenschlissung fertiggestellt worden. Die Architekten Tom Kaden und Tom Klingbeil haben mit einer kreativen Interpretation der Bauordnung einen massiven urbanen Holzbau geschaffen, wobei es ihnen nicht um einen ästhetischen Imperativ ging – dem Haus sieht man gar nicht an, dass es aus Holz ist –, sondern um die gleichsam selbstverständliche Verwendung eines Rohstoffs mit vorteilhafter Ökobilanz.

In der vorindustriellen Zeit war Bauen zwangsläufig klimagerecht, wie die regional unterschiedlichen Bauweisen zeigen. Ein Gebäude in Griechenland war anders strukturiert als eines in Skandinavien. In den Bergen baut man anders als am Meer. Geometrie, Farbgebung, Fensterflächen, Dachformen, aber auch Grundrissgestaltung waren an die herrschenden Klimabedingungen so weit wie möglich dergestalt angepasst, dass mit möglichst geringem Energieeinsatz ein möglichst hoher Komfort für die Gebäudenutzer erwuchs. Nun soll hier weder einem romantisierenden Traditionsverständnis das Wort geredet noch der Eindruck erweckt werden, dass dies unmittelbar übertragbar wäre. Was man freilich zur Kenntnis nehmen sollte, ist, dass der Blick auf ein Ganzes in unserer zur (Über-) Spezialisierung neigenden Welt tendenziell verloren geht. So haben etwa die Fortschritte in der Klimatechnik dazu geführt, dass Gebäude jedweder Architektur in jeder Region dieser Erde unabhängig vom Aussenklima gebaut werden konnten. Der Architekt entwarf, anschliessend installierte der Haustechniker

soviel Technik, wie benötigt wurde, um ein angeblich angenehmes Klima im Inneren zu schaffen – koste es, was es wolle.

Zugleich bewirkte diese Entwicklung eine fast völlige Trennung der Arbeit von Architekt und Haustechniker. Das aber ist entschieden der falsche Weg. Denn es geht nicht an, Fragen der Nachhaltigkeit an einzelne Spezialisten weiter zu delegieren oder als Aufgabe von einzelnen Fachingenieuren zu begreifen. Oder etwa darauf zu vertrauen, dass die Technologie es schon richten werde. Viele spektakuläre Neubauten – wie jüngst der Al Burj in Dubai (SOM) oder Frank Gehrys Art Gallery of Ontario – genügen jedenfalls nicht den komplexen Anforderungen der Nachhaltigkeit. Und keineswegs besser ist es um andere Reputationsarchitekturen der Neuzeit bestellt; gleichgültig, ob es sich nun um den doppelt geknickten CCTV-Tower in Peking von OMA/ Rem Koolhaas oder den gläserne Walfisch des Kunsthauses in Graz von Peter Cook und Colin Fournier handelt.

Das Wesen der Architektur wird heute weniger denn je von ihrer physischen Gestalt bestimmt. Materialien stehen im – von lokalen oder regionalen Bedingungen losgelösten – Überfluss zur Verfügung, ebenso die wählbaren Techniken. Allerdings darf eine Architektur, die wahrhaft nachhaltig sein will, sich nicht in technischen Ansätzen oder innovativen Bauprodukten erschöpfen. Die jüngere Geschichte zeigt ja eben, dass der Erfolg technischer Innovation janusköpfig ist: Sie dient oft als Beschwichtigungstaktik, und sie ist Teil jener Wachstumsideologie, der die ökologische Bewegung eigentlich mit dem Gegenmodell der Kreislaufwirtschaft entkommen wollte. Das sollte man nicht vergessen.

Einen Nachhaltigkeits-Stil freilich gibt es nicht. Und wird es auch in Zukunft nicht geben. Ein solches Bauen verlangt keine einheitliche Ästhetik und keine allgemeinverbindlichen Regeln, es sei denn diejenigen eines vernünftigen, die Umwelt nicht zerstörenden (zumindest nicht beeinträchtigenden) Verhaltens. Doch augenscheinlich ist nichts schwerer, als eben das zu berücksichtigen.

Dr. Robert Kaltenbrunner ist Architekt und Publizist; er arbeitet am Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung in Bonn und Berlin.

Erstveröffentlichung in der NZZ, Neue Zürcher Zeitung, 12. April 2011, mit freundlicher Genehmigung des Autors.

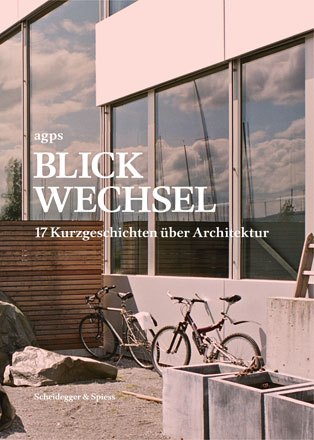

«Blickwechsel»

Blickwechsel ist die erste Publikation über das schweizerisch-amerikanische Architekturbüro agps. Es präsentiert 17 für das Werk von agps zentrale Bauten in den USA und der Schweiz, unter anderem das Aerial Tram in Portland, das Dock E im Flughafen Zürich, den Hauptsitz der internationalen Naturschutzorganisation IUCN am Genfersee, die Umnutzung der Waschanstalt in Zürich und das Kindermuseum in Los Angeles.

Dabei wird Architektur aus der Sicht des Alltags beleuchtet. Fünf Autorinnen und Autoren folgen in ihren Kurzgeschichten und Essays der individuellen Spur eines Gebäudes und reflektieren so die Bauten im Zustand ihrer Nutzung. Eine weitere Erzählung entspringt den eigens für diese Publikation aufge- nommenen Fotografien.

agps, das sind Marc Angélil, Sarah Graham, Manuel Scholl, Reto Pfenniger, Hanspeter Oester. Die Herausgeber agps widmen sich den Nahtstellen zwischen Architektur und Alltag. Geleitet vom Anliegen, wie sie schreiben, realisierte Bauten aus einer anderen als der erwarteten Perspektive zu betrachten, entwickelte sich das Buchprojekt zu einem abenteuerlichen Experiment. Daraus ist ein Lesebuch mit Geschichten entstanden, ergänzt durch Fotografien alltäglicher Situationen.

Die Bauwerke werden nicht als isolierte Objekte vor maekllosem Himmel in Szene Gesetzt. Sie erscheinen mitsamt ihrem ungeordneten Umfeld, auf der Suche nach den verborgenen, informellen, gewöhnlichen Umständen, welche aus dem Gebrauch von Architektur entstehen.

Aus diesem Blickwinkel haben verschiedene Autoren Kurzgeschichten verfasst, jede dieser Geschichten beleuchtet andere Facetten eines Projekts, um sich den vom Alltag in Beschlag genommenen Bereichen der Architektur zu nähern.

Ein archäologischer Fund wird auf einem Grundstück am Zürichsee entdeckt. Fenster werden zu Briefmarken. Eine Naturschutzorganisation wird fünfzig Jahre in die Zukunft versetzt. Über Portland erscheint ein Luftschloss. Eine Kinderzeichnung zeigt ein Haus ohne Dach.

Ausschreitungen in Los Angeles streifen eine Ladenfront. Ein Klavier in einem Zeppelin führt zu einem Flughafengebäude. Undsoweiter, soviel aus dem Inhalt.

Unerwartetes kommt zum Vorschein. Während Bauten für spezifische, im Voraus festgelegte Zwecke errichtet werden. können menschliche Handlungen kaum vorausgesehen werden. Sie geschehen einfach. Folglich verändern sie die ursprünglichen Absichten. Darin liegt ein Potenzial für weitere Entdeckungen.

Blickwechsel

Scheidegger & Spiess Zürich 2011

17 Kurzgeschichten über Architektur

Herausgegeben von agps

Beiträge von Denise Bratton, Benjamin Muschg,

Verena Doerfler, Claude Enderle und

Maragerete von Lupin.

Fotografien von Andrea Helbling

292 Seiten, geb. 115 farbige und 60 s/w. Abb.,

21 Pläne, 17 x 24 cm, ISBN 978-3-85881-253-7

CHF 59.00. Euro 49.00