«Eine Frage von Leben und Tod»

Von Daniele Muscionico

Wie wird einer Künstler, der im Bergell aufwächst? Alberto Giacometti hat es der Welt vorgemacht, indem er das Tal verliess. Und innerlich doch nie weg war. Andrea Garbald hat der Welt sein Scheitern demonstriert, da ihn sein Tal nicht verstand. Wer macht den Künstler zum Künstler, und was bedeutet Erfolg?

Wer trägt Schuld? Dieses enge, verflucht enge Tal? Diese Schlucht, in der tief unten die Maira grollt? Dieser unwirtliche, unmenschliche Ort, an dem die Menschen ihr geistiges Auskommen nur finden, wenn sie genügsam sind? Wenn sie nicht wissen wollen, was hinter dem Berg ist, wie eine Orange schmeckt und das Meer? Wenn sie nicht spüren, dass durch die Schweiz ein neuer Geist des liberalen Jahrhunderts weht? Doch im Bergell war die Enge des Eigenen schon immer mit der Weite des Fremden konfrontiert. Diese Mischung wirkt auf manche Menschen euphorisierend, stimulierend, und so kann es vorkommen, dass einer hier nicht nur den Hut verliert, wenn der Maloja-Wind bläst, sondern gar seinen Kopf.

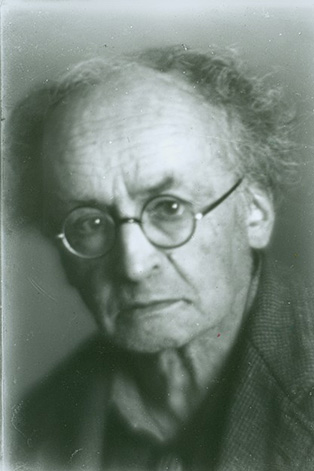

Wer trägt Schuld, dass der Fotograf Andrea Garbald (1877–1958), der seiner Heimat das Licht bringen will, am Ende im Dunkeln verendet? Dass er irre wird an seinen Ideen in diesem Reich der Schatten, dass er zugrunde geht, verendet, verreckt, ja – zum Schluss verreckt? Wer hat Schuld, dass Alberto Giacometti (1901–1966) ein Grübler und Zweifler wird und sich zeit seines Lebens als Scheiternder, Gescheiterter empfindet? Das Bergell sei ein Trompe-l’Œil, sagt man. Man meint gegen Süden zu schauen, wenn man von Castasegna den Blick talwärts richtet. Doch wenn plötzlich am späteren Nachmittag die Sonne hinter einem dunklen Bergkamm auftaucht, um kurz darauf hinter einer hellen Kette von Schneebergen wieder unterzugehen, begreift man: Man schaut nicht gegen Süden, man schaut in Tat und Wahrheit gegen Westen!

Alberto Giacometti ist dem Himmel näher als Andrea Garbald aus Castasegna, dem tiefstgelegenen Ort im Tal. Giacometti wächst in Stampa auf, dreihundert Meter höher als Garbalds Zollstation. Das wird ihn zeitlebens zwar nicht wärmen, doch vielleicht davon abhalten, sich in den schwersten Krisen seines Lebens gänzlich der Dunkelheit zuzuwenden. Vielleicht. Wer die Geschichte von Andrea Garbald und von Alberto Giacometti erzählen will und dabei Gemeinsamkeiten wie schöne Schleifen um zwei vermeintlich unterschiedliche Leben binden soll, der kommt ohne dieses Wörtchen nicht aus: vielleicht. Wer diese Geschichte erzählt, fantasiert genau genommen, der wird sich im Reich des Spekulativen bewegen. Nur das ist gesichert.

In dieser Geschichte steht sicher nur das Ungesicherte fest. Nur das ist verbürgt, beglaubigt wie die Gemeinsamkeit von Garbald und Giacometti: In ihrer beider Künstler-DNA ist das Verbindende ihr Scheitern. Und die Erkenntnis, dass das Unscharfe das eigentlich Scharfe, weil Wahrhafte sei. Lange bevor das Unschärfe-Prinzip die Gegenwartskunst erobern wird, ahnen diese beiden Utopisten: Durch die Unschärfe, diesen V-Effekt in der Bildkunst, wird einerseits das Sehen selbst sichtbar, besonders für die Skulptur, zugleich wird das Körperhafte evident und der Artefaktcharakter relevant in der Fotografie.

Die Arbeit an der Scharfstellung der Unschärfe verbindet beide. Dass ihre Umgebung darauf skeptisch reagiert, ist zu erwarten. Was sollen unscharfe Fotografien?, höhnt die Bevölkerung im Val Bregaglia. Was holt sich da einer ein Modell ins Studio?, ächzen die Surrealisten in Paris. Doch diese Reaktion ist lässlich, denn Giacometti hat in Paris einflussreiche Künstlerfreunde, später Samuel Beckett, Georges Bataille, Raymond Queneau und Jean-Paul Sartre als Wegbegleiter. Sie feiern und fördern ihn, und wer weiss, ob Alberto den Status des Unberührbaren ohne Sartre je erreicht hätte. Nicht so Andrea Garbald, der das Tal bis auf seine Lehrzeit in Zürich nie verlassen hat, ein Fotograf mit einem grossen Fachwissen und mit einer stupenden Bibliothek. Er weiss um die technischen und künstlerischen Möglichkeiten der Lichtbildkunst. Doch mit wem kann er sich austauschen denn mit Büchern und Fachliteratur, die er sich aus

aller Herren Länder nach Castasegna kommen lässt? Heute sind gegen tausend Fotografien und gegen sechzig Originalabzüge erhalten, die bald im Bündner Kunstmuseum in Chur zu sehen sein werden. Das in Bruchstücken vorliegende Œuvre setzt um 1900 ein: Garbald schafft Porträts und Genre-Szenen, technisch auf der Höhe seiner Zeit, präzise Auftragsfotografie und seine privaten, piktorialistischen Kunststücke. Und dazwischen die Ahnung eines eigenständigen Werks im Sinne des berühmten Österreichers Heinrich Kühn. Die Bilder jedenfalls, die er um 1905 für die Broschüre Da Chiavenna al Maloja aufnimmt, oder das dreiteilige Alpenpanorama Albigna weichen ab von der gängigen Bildsprache und zeigen einen um einiges naturgetreueren Stil. Und seine Sicht auf Soglio erscheint wie ein Vorbote auf «das grosse, stille Leuchten» der künstlerisch überhöhten Alpenfotografie der Zwanzigerjahre und die Regentschaft des St. Moritzer Jahrgängers, Albert Steiner.

Scheitern als Erfolg

Garbald und Giacometti versagen, doch sie versagen beide auf ihre Weise. Das Versagen ist bei Giacometti persönlich empfunden, dies freilich Marotte zu nennen, wäre vielleicht unseriös. Vielleicht? «Als Kind hatte ich das Gefühl, ich könnte die Welt verschlingen und alles erreichen. (…) Aber Schritt für Schritt wurde mir klar, dass das absurd ist. Als ich fünfundzwanzig war, rechnete ich nicht länger damit, etwas Gewaltiges zu schaffen. Und wie recht ich hatte.» Giacometti rechnet mit nichts, doch sehr mit dem Tod. «Ich denke jeden Tag daran», lässt er den Schriftsteller James Lord wissen, der ihm Modell steht und mit dem er in Gesprächen über Varianten des Selbstmords nachdenkt. «Die endgültige Weise, Selbstmord zu begehen, bestünde darin, sich mit einem

Küchenmesser die Kehle von einem Ohr zum anderen aufzuschneiden. Das hiesse, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Sich die Pulsadern aufschneiden ist nichts. Und das Einnehmen von Schlaftabletten kann man kaum Selbstmord nennen. (…) Aber der richtige Selbstmord, der Selbstmord, der mich wirklich fasziniert, das ist die Selbstverbrennung. Tatsächlich habe ich monatelang beständig davon geredet, mich um vier Uhr morgens auf dem Bürgersteig vor dem Atelier zu verbrennen».

Alberto Giacometti scheitert mit jedem neuen Werk nach allen Regeln der Kunst. Sein Scheitern führt ihn zum Erfolg. Doch das Misslingen von Garbald ist mehr als eine subjektive Wahrnehmung, es ist real erlitten. Andrea Garbald wird im zweiten Lebensdrittel verstummen, geht auf unspektakuläre, stille, jämmerlich kleine Weise zugrunde. Er geht ein, er erlischt. Sein Scheitern vollzog sich mit allen üblen und übel riechenden Begleiterscheinungen. Verwahrlost, vereinsamt starb er, ein Fremder geworden im Tal, obwohl er doch der einzige Fotograf gewesen war, eine öffentliche Person also, der seine Heimat und die Bevölkerung während so langer Zeit fotografisch begleitet hatte. Er hat Porträts erstellt, Fotodokumentationen, die beliebten cartes de visite, und im Hotel Elevia in Vicosoprano organisierte er die ersten Filmvorführungen im Tal. Als man die Tür zur Semper-Villa öffnet, liegt in der riesigen, viel zu grossen Eingangshalle sein kalter Köper. Und als wärs schon ein Stück wesenloser Stein, sitzt auf ihm die Katze. Garbald ist jetzt, wie er sich zeitlebens wähnt, ein Findling.

Vielleicht. Vielleicht wollen wir hier also behaupten, vielleicht wäre aus Garbald tatsächlich Garbald geworden, wenn er das Tal und seine Familie verlassen hätte. Vielleicht wäre so aus Andrea ein Andrea, ein anderer geworden: einer, der in der Fotografie das Neue, das Körperhafte gewollt hat, wie der Bildhauer in seinem Atelier nach dem glaubhaften Menschenbild suchte. Vielleicht – wie gesagt. Vielleicht wäre aus Giacometti nicht Giacometti geworden, wenn er das Tal und seine Familie nicht verlassen hätte. Vielleicht hätte Alberto Alberto versäumt, wäre er nicht immer wieder zurückgekehrt, zu seiner Familie und in seine Heimat. Denn es schien ja, als hätte es zwei Albertos gegeben, einen, der im Ausland lebte, und einen anderen, der seinen Heimatort nie verlassen hatte. Auch als er in Paris bereits sesshaft war, kehrte er regelmässig nach Stampa zurück. Und noch ein Vielleicht. Garbalds Biografie ist so schwer rekonstruierbar wie sein Werk. Und vielleicht hätten wir ohne die Giacomettis heute überhaupt keine Kenntnisse von Garbald. Die Geschichte des berühmt Gewordenen hat das posthume Leben eines Aussenseiters ermöglicht. Denn eine der am meisten reproduzierten Giacometti-Fotografien überhaupt, das Bild der Familie, wie sie zum Anlass von Annettas vierzigstem Geburtstag im Gras sitzt, im Garten des Palazzo Salis – es stammt von Andrea Garbald. Die Überlieferung des Autorennamens Garbald verdankt sich diesem Bild.

Und es ist dieses Bild, das späteren Giacometti-Forschern Anlass geben wird zu blühenden Fantasien: Denn während Diego, Bruno und Ottilia gespannt in die Kamera blicken und Vater Giacometti sich seinen Kindern zuneigt, nehmen Alberto und Mutter Annetta innigen Blickkontakt auf. Es sei der «gleiche Blick», den Alberto «später auf die Wirklichkeit» richte, «mit dem er in sie eindringt, bis sie durchsichtig wird, und ihm schliesslich im reifen Werk endlich Stand» halte, urteilte der Kurator Christian Klemm im Katalog zur Ausstellung Annetta – gesehen von Giovanni und Alberto Giacometti im Kunsthaus Zürich 1990. Diesen Blick möglich gemacht oder zumindest befördert hat der Fotograf Andrea Garbald.

Zwei Familien mit starken Frauen

Es gibt die Garbald-Saga, und es gibt die Giacometti-Saga. Die Familien kannten sich, besuchten sich, schätzten sich. Vielleicht ist das verbindende Glied der einen aus Stampa und der anderen aus Castasegna ihre intellektuelle Ambition? Sicher ist: Andrea Garbald porträtierte die Familie nicht erst zu Annettas vierzigstem Geburtstag; bereits das Taufbild für Diego und Alberto stammt von ihm. Die Familienmitglieder Garbald gelten als die Modernisten des Tals, in ihrer Hausbibliothek, geprägt von humanistischem Weltgeist, versammelte sich eine erlesene enzyklopädische Bildungsvision. Andreas Vater ist ein leidenschaftlicher Wetterbeobachter, Bienenzüchter, Erfindergeist. Er arbeitet an einem Lehrbuch für die Volksschulen und an einem agrarwissenschaftlichen Modell für die Talschaft. Und liebend gerne hätte er ein Luftschiff erfunden. Was der Künstler-Clan Giacometti erfand, hat bis heute Weltgeltung. Es sind die zahlreichen talentierten Mitglieder dieser kultur- und bildungsbewussten Familie, und es ist vor allem Alberto Superstar. Manche lassen neben ihm heute nur Brancusi gelten.

Dass beide Familien von willensstarken Frauen befehligt werden, ist vielleicht kein Zufall. Vielleicht? Annetta Giacometti ist

Albertos Mentorin, über die aussergewöhnlich enge Beziehung zwischen Mutter und Sohn werden später ganze Bibliotheken abgefasst. Johanna Garbald-Gredig aus Zuoz, die Mutter von Andrea, schafft unter dem Pseudonym Silvia Andrea ein literarisches Werk, das sie weit über Graubünden hinaus bekannt macht. Viele Heldinnen ihrer Erzählungen sind Frauen der Tat; Andrea versteht ihren schriftstellerischen Beitrag als aktive politische Haltung im Zeitgeschehen, als Möglichkeit, ihre Bürgerinnenpflicht auszuüben. Und wenn sie Sehnsucht nach einem «Ideal» hat, dann sucht sie nicht nur im Christentum, sondern liest den Koran und studiert den Buddhismus. Die Garbald-Saga und die Giacometti-Saga. Dass sich beide im selben Tal abspielten, ist es Fügung oder fügliche Logik? Beide Familien sind Metaphern für die Entstehung der modernen Schweiz. Sie haben ihren Anteil daran und ihre Verdienste. Und der Nachruhm der einen ist ebenso zeittypisch wie das Vergessen und Versinken der anderen. Das Scheitern der Familie Garbald kündigte sich an, synchron zur restaurativen Bewegung der Schweiz. Der Aufstieg der Familie Giacometti dauert bis heute. Und noch gibt es viel zu entdecken, nicht zuletzt die Wertschätzung für den Künstler Diego. Alberto Giacometti ging mit einundzwanzig Jahren nach Paris. Zunächst lebt er nahezu isoliert in einem kleinen Studio. Die Erfahrung der Einsamkeit thematisiert er in seiner Arbeit. Er experimentiert, erprobt abstrakte Formen, seine Kunst lebt von spielerischem Witz – nicht zufällig erkennen ihn die Surrealisten als einen der ihren. Er lässt sich von deren Konzepten inspirieren, doch viel mehr fasziniert ihn die politische Dimension des Surrealismus. Als Louis Aragon die Gruppe verlässt, verliert auch er sein Interesse. Er zieht sich zurück und beschliesst, nach der Natur zu arbeiten, er holt sich weibliche, männliche Modelle ins Studio – ein Sakrileg für die Surrealisten. Giacometti wird zum Solitär. Ungern beteiligt er sich an Ausstellungen, und ungern verkauft er. Meist ist es der jüngere Bruder Diego, der sich um die lebenspraktischen Aspekte kümmert, von der Mutter nach Paris beordert, Alberto zu assistieren und seine eignen künstlerische Ambitionen hintanzustellen. Annetta will für Alberto nur das Beste. Und keine Konkurrenz aus der eigenen Familie. Albertos Ehefrau wird später gleichfalls Annette heissen. Rücksichtslos in seiner Kunst- und Selbstverwirklichung kann er ihr vorhalten, er habe sie «nur geheiratet, weil du so heisst wie meine Mutter».

Erscheinungen, Entschwindungen?

Alberto arbeitet bis tief in die Nacht in seinem Atelier. Er schläft bei eingeschaltetem Licht, denn er hat Angst im Dunkeln. Er lebt wochenlang von schwarzem Kaffee, Spiegeleiern und Gauloises. Das wird seine Gesundheit ruinieren, sein Magenleiden befördern, an dem er einmal sterben wird. Giacomettis Pariser Boheme-Existenz ist vielleicht der notwendige Rahmen für seine verzweifelte Anstrengung, mit nervös tastenden Fingern ein wahres, glaubhaftes Menschenbild zu schaffen. Denn wenn er dem lebenden Modell gegenübersteht, schieben sich ihm «alle Möglichkeiten der Bildhauerei dazwischen», und am Ende, «wenn alle aus dem Weg geschafft waren, sass da ein Unbekannter». «Sind sie Erscheinungen, sind sie Entschwindungen?», fragt Sartre, der grosse Giacometti-Verehrer vor dessen eigentümlich hageren

Figuren. Und er gibt die Antwort: «Beides zugleich.» Buchstäblich scheint sich dem Künstler das Modell, wie beim Abschied auf der Strasse, in immer grössere Distanz zu entfernen. Die gipsernen

Statuen, denen er die banale Masse nehmen will, schrumpfen unaufhaltsam und drohen «mit einem allerletzten Spachtelstrich in Staub» zu zerfallen. Nullpunkt der Kunst.

Diesen Punkt erreicht Garbald zu dem Zeitpunkt, als im fernen Paris der Jüngere zu Höhenflügen abhebt. Ab den Dreissigerjahren verstummt Andrea zusehends. Nachrichten, Lebensäusserungen sind nach 1931 keine mehr erhalten. Doch sein Schweigen markiert nicht den Nullpunkt seines künstlerischen Ausdrucks, sondern den Gefrierpunkt seiner inneren und äusseren Isolation. Andrea Garbald fantasiert sich keinen Selbstmord. Im Bergell stirbt es sich geräuschlos und leicht. Stein wird man, ein Findling, Teil der Natur. Ganz natürlich ist das.

Die Autorin dankt Stephan Kunz, dem Direktor des Bündner Kunstmuseums in Chur.

Als erste umfassende Präsentation der Fotografie von Andrea Garbald gibt es Anfang 2014 Ausstellungen im Bündner Kunstmuseum und im Sommer 2014 in der Ciäsa Granda in Stampa sowie eine Kunsteinrichtung in der Villa Garbald zu Andrea Garbald und Silvia Andrea, ausserdem erscheint eine Publikation zum Werk von Andrea Garbald, die von Beat Stutzer herausgegeben wird. Daneben wird die Garbald-Familienbibliothek mit ihren 2000 Bänden, die unter der Leitung von Fachleuten der Bündner Kantonsbibliothek aufgearbeitet und erschlossen wurde, präsentiert und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

(Erstveröffentlichung im DU-Magazin, Nr. 835, April 2013, mit freundlicher Genehmigung der Autorin und des DU-Verlages).

Zeichnungen und Aquarelle von Alberto Giacometti zeigt das Kunsthaus Zürich vom 28. Februar – 25. Mai 2014.

Andrea Garbald. Der erste Künstlerfotograf Graubündens

15. Februar – 11. Mai 2014

Vernissage: 14. Februar 2014, 18 Uhr

Bündner Kunstmuseum / Amt für Kultur

Museum d’art dal Grischun / Uffizi da cultura

Museo d’arte dei Grigioni / Ufficio della cultura

Bahnhofstrasse 35

CH-7002 Chur / Cuira / Coira

Tel. +41 (0)81 257 28 62

Fax +41 (0)81 257 21 72

www.buendner-kunstmuseum.ch / www.afk.gr.ch